講談社に聞く! メディアビジネスのDXの1つのあり方

メディアビジネスにおけるDX は多岐にわたりますが、特にマーケティングコミュニケーション領域において、講談社は広告主との直接のBtoB 窓口をデジタル上に展開する C-station というサービスで実績を積み重ねはじめており、一歩先を進む存在の1つです。

メディア環境研究所では、9月9日、「講談社に聞く! メディアビジネスのDXの1つのあり方」と題したランチウェビナーを開催し、DX時代の出版社、そして広告ビジネスのあり方についての議論を深めました。

ゲストスピーカーは、講談社 ライツ・メディアビジネス局 メディア開発部 担当部長で、C-stationのチーフエディターの前田亮さんです。モデレーターはメディア環境研究所の森永上席研究員です。

DX時代における広告会社の役割は?

2021年7月に開催したウェビナー「Picky Audience ~始まったメディア生活の問い直し~」。新しい時代の生活者像を探る同イベントの後半で、生活者の実態と広告ビジネスのあり方、メディアコンテンツのDX化についてパネルディスカッションを行いました。

その議論のなかで一例として挙がったのが、講談社が運営するBtoBサイト「C-station」。出版社と広告主が直接やり取りできる、言わば「広告ビジネスのDX」を体現したサイトです。

C-stationの取り組みは、広告会社なしに直接やりとりが成立する広告ビジネスモデルに見えますが、実際は広告主、媒体社、広告会社の3社で進めている案件もあるのだといいます。

そこでの広告会社の役割は、従来型の「広告主と媒体社の間の翻訳者」ではなく「合意形成のための仲立ち役」へ変化しているのだとも。

具体的には、どのように運用されているのでしょうか? まずC-station誕生の背景、そしてその仕組みを見ていきましょう。

デジタルの売上比率は7割を見込むーー講談社の転換点

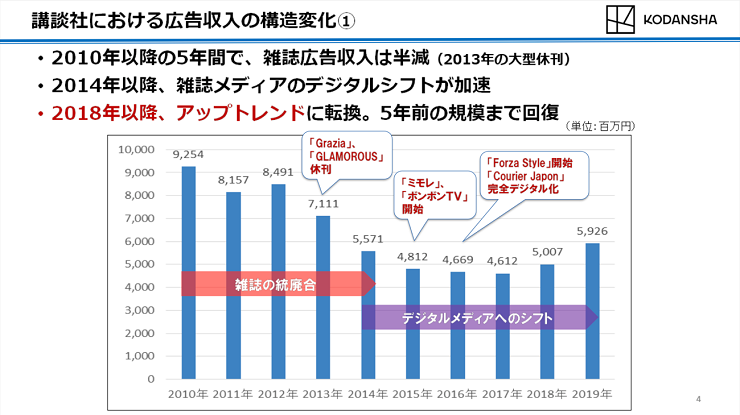

講談社では、2010年以降の5年間で、雑誌の広告収入が半減、雑誌の統廃合が進むなど従来型のビジネスに大きな変化が起きていました。

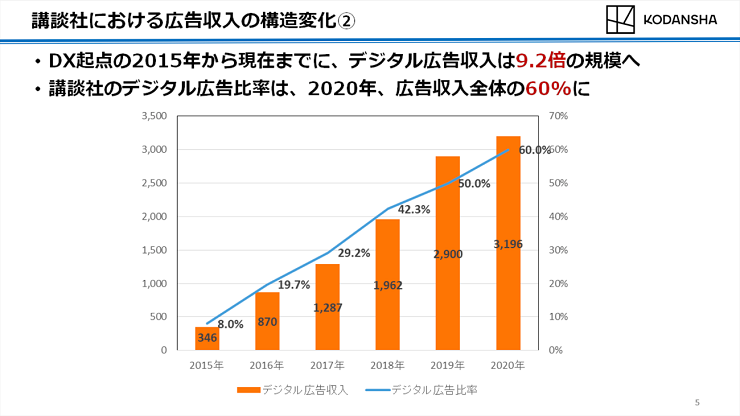

講談社の広告収入の構造変化。デジタルシフトを経てアップトレンドに転換

講談社の広告収入の構造変化。デジタルシフトを経てアップトレンドに転換

そのような潮流の中で、2015年に野間社長が「出版の再発明」を宣言。全社を挙げた組織再編が行われました。メディアビジネスの構造変革の成果が現れたのが2018年。講談社では減少していた広告収入が、2018年を境にアップトレンドへ転換したのです。

メディアのデジタルシフトに伴い、広告比率にも変化が起きました。講談社のDXの起点となる2015年時点でのデジタル広告収入は、約3億5000万円。広告収入全体の8%にすぎません。

それに対し、2020年は約32億円へ急拡大。売上比率も全体のおよそ6割を占めています。2021年上半期は約7割に達する見込みで、デジタルの比率は高まる一方です。

そんな講談社の広告ビジネスを支えるのが、「三本の矢」と銘打たれた営業体制です。

第一の矢は既存顧客の営業窓口「フィールドセールス」。第二の矢は運用型のデジタル広告部門「トレーディングデスク」。

そして第三の矢が、C-stationを中心とした「インサイドセールス」です。ウェブ商談をベースに「第三の営業窓口」を目指しています。

C-stationを運営しているメディア開発部は、セールスのバックヤード部隊という位置付けですが、前田氏は「攻めと守りで言うと、攻めです」と話します。

DXの鍵になった「講談社C-station」とは?

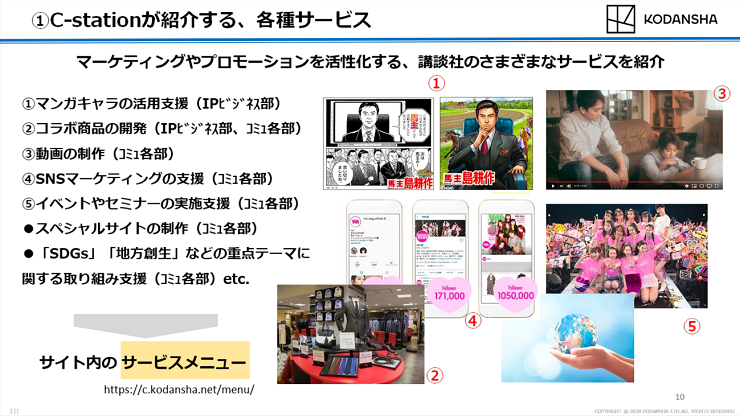

C-stationはDX 時代の第三の営業窓口となるべく、2017年4月に立ち上がりました。独自記事やメルマガを通し、マーケターや販促担当者向けにソリューション情報やサービスを紹介するサイトで、広告主や広告会社へ課題解決方法を逐次発信しています。

C-stationでは様々な切り口からサービスを紹介していますが、特に力を入れているのがマンガIPを用いた「マンガキャラクターの活用支援」だそうです。

「プロモーションには、ターゲットの認知や話題性、商品理解など様々な課題がありますが、マンガのキャラクターにはその課題を突破するパワーがあります」と前田氏。

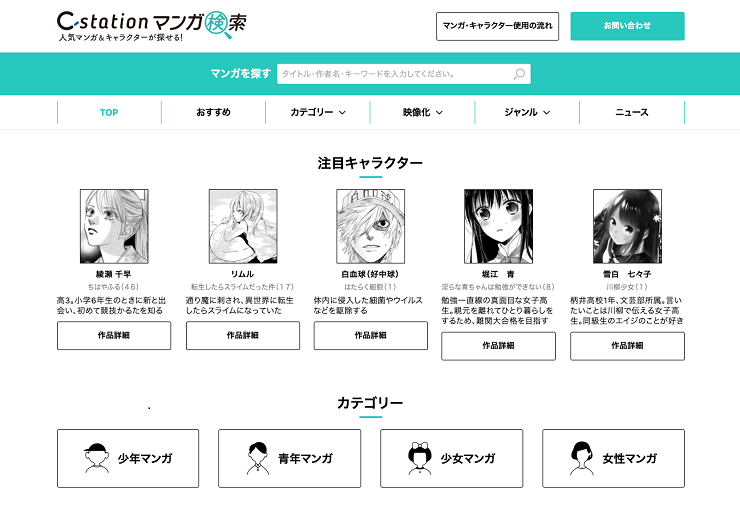

C-stationは、講談社が著作権の管理委託を受けているマンガのなかから、約1000タイトルをデータベース化。このデータベース「C-stationマンガ検索」はタイトルや年代、ジャンルなどの細かな切り口から作品を探し出せる高い検索機能を備えています。

各作品には独自のキャラクター説明も掲載され、広告主や広告会社が想定ターゲットにマッチした作品、キャラクターを簡単に検索できるようになっています。

前田氏は、「現在は、C-stationからマンガIPを使用したい広告主を見いだし、フィールドセールスへ橋渡しする流れもできました。コロナ禍で新規のアポを獲得しにくいなか、営業活動の助けになっています。この先さらにウェブ商談ベースの第三の営業窓口として進めていきたいと考えています」と話します。

C-stationには他にもいろいろなサービス紹介があります。講談社の女性メディアwith、ViVi、VoCEなどが抱えるインフルエンサーを活用した「SNSマーケティングの支援」というメニューもその1つ。

また、SDGsを注力すべき支援サービス分野の1つと位置づけ、「講談社SDGs by C-station」というアネックスサイトを立ち上げました。同サイトではSDGsの基礎情報や専門家へのインタビューなどが掲載されています。

アネックスサイト「講談社SDGs by C-station」

アネックスサイト「講談社SDGs by C-station」

アネックスの理由は、SDGsの場合、企業の営業担当ではなく、経営企画部や広報からの問い合わせが多い、つまり他のサービスメニューとはターゲット層が異なることがわかったから、ということです。

「C-station」は講談社にどんな影響を与えたのか?

このほか、講談社ではSFA(営業支援システム)の導入などシステム面でもDXが進んでいます。業務のデジタル化もDX推進の一翼を担っていくことになるでしょう。

続いて、現場でリアルな感触について、森永が質問をしていきます。

森永:講談社では今やデジタルの収入が60%、つまりデジタルの収入の方が多くなったということでした。

その理由は広告主側が広告の比率をデジタルシフトしているためでしょうか? それともC-stationのような取り組みによって新たな広告主を獲得した結果、デジタルの収入が増えているということでしょうか?

前田:おそらく前者、広告主側のデジタルシフトではないかと思います。たとえC-stationがなくても、世の中の広告主や、広告会社の興味関心や方向性は、はっきりデジタルへの展開にシフトしています。

その結果、全体として「紙よりデジタル」という考えが定着してきたと見ています。それをプラスアルファで加速するのがC-stationという形ではないかと思います。

森永:C-stationの登場によっておきた、営業の変化についてお聞きします。

従来の広告営業では、過去の事例やメニューなど資料の取り寄せも業務の一環だったと思いますが、C-stationではサイトから資料ダウンロードが可能になりました。C-stationが窓口となることで外勤の営業の仕方は変わりましたか?

前田:C-stationでは、講談社のサービスの紹介、たとえばSNSマーケティングやSDGsに役立つ資料、またマンガIPの資料などをご用意しています。これらはメディア部門の外勤営業だけでなく、ライツのIP営業にも役立っていると感じています。

また、資料ではありませんが、マンガの営業が先方にC-stationのマンガ検索ページを見せながら、情報のやり取りをしているというケースも聞いています。

「サッカー」と入れて検索すると、サッカーマンガの作品一覧が出ます。作品一覧が出るだけではなく、それぞれの作品で各巻の詳細ページには、その巻に出てくる登場人物の紹介データまでまとめてある。

営業がこれを先方に見せることによって、作品やキャラクターの詳細を把握してもらいやすくなります。そういう意味で、C-stationの仕組みが営業活動の役に立っているという感触はあります。

森永:マンガ作品とタイアップしたいときは、通常はマンガが好きな人が企画を考えると思います。C-stationにある情報は、社内説得用の資料の作成や決裁者への説明にも有用だと言えそうです。社内の説得がしやすくなるというのは面白いなと思います。

企画を考えるときに、仲間と一緒にC-stationをじっくり読みながらアイデア出しなどもできそうです。

広告主や広告会社としては、マンガ検索だけでなく、メディアセールス資料や事例集も含めて、これだけ情報を提供してもらえるのはありがたいのですが、講談社内では『情報を出し過ぎではないか』という議論は起きませんでしたか?

前田:これは難しい問題ですね。講談社に限らずどの出版社も、営業部隊が自社メディアの営業資料を3カ月に一度ほどのペースで作っているかと思います。

そこには金額含めてメニューの詳細が記載されていますが、C-stationで提供する資料はそれとは異なります。

例えば、SNSを使った切り口でのプロモーションをしたい人向けに、個別メディアの具体的なサービス内容をご紹介するのではなく、「SNSをどう使うとどう実績が上がるのか」がわかるような資料を作っています。

C-stationが作っている資料は、一部を除いて金額は入っていません。あくまでC-stationは興味関心の入口という形、いわば営業資料の一歩手前の資料なのです。

より詳しく知りたい方には、問い合わせ先を案内したり、営業が用意している資料をお渡ししたりしています。C-stationは、サイトきっかけに、入ってきた人をうまく育成して成約までつなげていくという位置づけのものです。

森永:社内システムのデジタル化では、既存の仕事をデジタル化するというよりも、今後の理想の仕事を先にシステム化して、その新しいやり方に既存の人材が合わせにいくという過程が踏まれると思います。

講談社ではSFA導入の際、社員の混乱はありませんでしたか? また、社員の意識転換や行動転換について、どのような工夫をされましたか?

前田:2020年12月にSalesforceを導入しました。導入にあたり、それぞれの営業部に、As-Is(現状)の業務のフローを聞いた上で、To-Be(理想)を踏まえ、Salesforceに落とし込むためのフローを作成しました。

しかし、フローの構築だけでは不十分で、実際に使っていく中で判明したさまざまな気づきがあります。

ちなみに、現在、Salesforceを使っているのは、一部の選抜された営業メンバーだけです。例えば、C-stationが注力しているSDGsの営業に関わるメンバーや、データドリブンに関係している広告配信プラットフォーム「OTAKAD」の営業メンバーなどです。

今は、彼らがこのSFAツールを使うことによって見えてきた疑問や課題を一生懸命チューニングしているところです。

森永:実際に使っている社員から、早く全社に広げたいという声はありますか?

前田:基本的に誰でも、それまでの流れで仕事をするほうが楽です。新しい形の業務フローを受け入れてなじむのは、だいぶハードルが高いと思います。

今後、どういう風になじんでもらって、どう使ってもらえるのか、一緒に考えていく必要があります。急いで導入するだけではだめだと思います。

森永:C-stationは2017年にローンチされましたが、手応えを感じ始めたのはいつ頃ですか?

前田:C-station経由での売上が、ある程度の規模感、具体的に4桁万円になったのが2019年です。2019年は4桁万円前半、2020年は4桁万円台後半まで伸びました。ビジネスとしてこの先も成長できるのではないかと私が実感し始めたのは、2020年後半くらいからですね。

まとめ:DXで「出版の再発明」へ

講談社は、C-stationで自らコンテンツを作成しながらマーケティング情報をオープンにし、さらに広告主と直接やり取りできる体制を確立。こうして広告主のデジタルシフトに遅れることなくDXを推進させました。

その結果、多様なニーズへの対応が可能となり、従来型の営業活動では難しいとされていたローカル展開や一部店舗のみというような限定的なタイアップ企画、早急な対応なども可能になりました。

これらの事例から見えるのは、メディアビジネスのDXには、従来型ビジネスの「時間や空間の制約」を取り払い、チャンスを拡大する力があるということではないでしょうか。

講談社では「出版の再発明」をキーワードに変革が進められましたが、「出版の再発明」により、DX時代の出版社はどんな姿に変わろうとしているのでしょう。

前田氏は、あくまで自身の想像とした上で、「出版の再発明」の背景には、「デジタルに対応していかないと、立ち行かなくなるという危機感があったのではないでしょうか」と振り返ります。

森永は「講談社を含め出版各社は、デジタルとIPからの収入が占める割合が増え、もはや出版社の枠組みを超える『総合コンテンツ企業』という姿へと変貌を遂げました。それこそが出版の再発明といえるのではないでしょうか」との感想を持ちました。

(編集協力=沢井メグ+鬼頭佳代/ノオト)

登壇者プロフィール

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。