メタバースビジネスの現実とこれから @メ環研の部屋

メディア環境研究所の研究員が日々追いかけているトレンドや調査速報などを発表し、ご関心をお持ちの皆さまとカジュアルに意見交換・議論をするオンラインイベント「メ環研の部屋」。

今回のテーマは、昨今話題沸騰中の「メタバース」。次から次に生まれる新しいキーワードの1つとして向き合うのか、それともこれからの社会を構成する要素の1つとして向き合うのかによって態度は変わります。

ゲストは、様々な企業・団体からデジタルテクノロジーにかかわる新しい潮流を生み出すプロデューサーとして活躍する西村真里子さん。国内外のメタバース事例や争点をピックアップしながら、大きな変化を本質的に捉えるための視点について語り合いました。モデレーターは、メディア環境研究所上席研究員の森永真弓です。

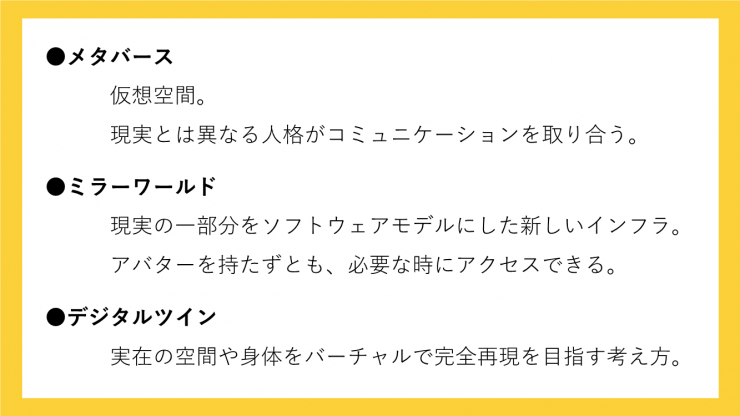

メタバース、ミラーワールド、デジタルツインの違いと共通点

森永真弓(以下、森永):議論を始める前に、まずは「メタバース」、「デジタルツイン」、「ミラーワールド」という用語の意味を整理しましょう。お互いが重なったり内包しあったりする関係なので、話の齟齬が生まれる原因にもなっていると感じます。

西村真里子(以下、西村):まず、「メタバース」は1992年に発表されたSF小説『スノウ・クラッシュ』から生まれた世界観です。メタバースと名付けられた仮想空間が描かれ、そこでは現実とは異なる人格がコミュニケーションを取り合っています。

森永:『レディ・プレイヤー1』のように、メタバースが舞台になった映画もありますよね。

西村:続いて、「ミラーワールド」は1991年にコンピュータサイエンティストが提唱した概念で、「現実の一部分をソフトウェアモデルにしたもの」とされています。ミラーワールドの世界を覗くと、現実世界でニュースを見るのと同じ感覚で、交通や医療などの情報が手に入るイメージです。

森永:メタバースはそれぞれが自分のアバターを持って飛び込むことが前提条件になっているけれど、ミラーワールドには入らなくてもいいんですね。

西村:そうそう。普通の暮らしの中で必要な時に情報が得られる、新しいインフラに近いイメージです。

森永:その一方、「デジタルツイン」が実在する空間や身体の完全再現を目指すもの、ということであっていますか?

西村:はい。一つの例が、国土交通省のPLATEAU[プラトー]というプロジェクト。現実の地形図を3Dデータ化し、災害やゲームのシミュレーションなどに使えるものです。別の例としては、デジタルツインとしてアップロードした自分のバイタルデータをもとに医師の診断を受けられる、といった活用法も想定されています。

デジタルツインの良し悪しと、メタバースの解放性

森永:映画『竜とそばかすの姫』で描かれたメタバース(仮想世界「U」)では、アバターは自分の身体情報から作る唯一無二のものでした。そうすると、リアル世界の自分と同様1人しか存在できないことで、1度失敗したらそれをずっと負い続ける現実世界と同じ苦しさがデジタルでも解放されないことになります。それでは意味がないと辛く感じる人もいたそうです。

マーケター目線では、メタバースでの人格は現実世界と同じような属性で動いてくれた方が、アプローチしやすいと考えがちです。大量の人格がそれぞれ違う思惑で行動をしていても、結局、購買や利用するのはリアルの人格でしょう、と考えてしまうのでしょう。

でも実際は、若い世代がInstagramで複数アカウントを持つように、アバターを複数作るのが当たり前になるかもしれません。性別や年齢だけで区切るマーケティングには限界がきていますよね。

西村:医療データを使ったり、公共サービスを受けたりするためには、デジタルツインであることが必要。でも、そこだけに閉じ込められてしまうのは辛すぎる。自分の中にある別の性格を好きなアバターで着飾るような、メタバースならではの解放感も大切になりそうですね。

森永:マーケティングには理屈や効率性を求めがちですが、自分のキャラクターを分散させたい人たちがいることは理解したほうが良さそうです。

西村:メタバースでは人格も細分化されて、ニッチな需要が形になっていく。個人を対象にするのではなく、細分化されたコミュニティごとにアクセスするマーケティング手法が生まれれば、コミュニティに関わる人たち全員を喜ばせられるかもしれません。

ヘッドセットをつける日常はやってこない?

森永:また、メタバースが広まった状況を考えた時、本当にヘッドセットを1日中装着し続ける生活になっているのかどうかは考えてみたいポイントです。

西村:2022年10月にMetaが発売したVRヘッドセット「Meta Quest Pro」は20万円以上。とてもカジュアルに使うようなものには思えません。

森永:『ソードアート・オンライン(SAO)オーディナル・スケール』という映画作品では、ヘッドセットを使ってダイブインするゲームユーザーより、現実世界をベースにしたARゲームのほうが多くのユーザーを集めている様子が描かれています。

ダイブインは楽しい体験だけど、そこに時間と集中力を投資するうちに、心も体もが疲れてきちゃうんですよね。

西村:そうそう。一般ユーザーにとっての身近な楽しみは、ヘッドセットではなく、スマホやARを用いて現実世界に上乗せするものになるかもしれません。

森永:インターネットの素晴らしいところは、好きなときにアクセスして、好きなときに返事をすればよいことでした。そんな非同期のコミュニケーションに慣れてしまった私たちが、突然メタバースという同期空間に入って、あの便利さを失ってしまうことには抵抗感もありそうです。

西村:メタバースに「いつ来てもいいよ」と言われても、イベントがないと全然おもしろくない。フラっと行っても誰かがいる、みたいな状態にはまだまだ到達していませんよね。

「箱だけある」から「みんなで作る」へ

森永:今は企業や自治体、メディアも含めて、メタバースにみんながわーっと参入している状況ですよね。でも、メタバース内のイベントや企画運営をすることまで、しっかり考えられているかは疑問です。ただでさえ、毎日のWebサイトやSNSの更新に悩んでいる方も多いのに。

西村:人を呼ぶためにメタバース空間を作ったとしても、イベントがなければ誰も来ないし、一度つまらないと思われてしまうとリピートされない。

メタバースを一度きりのイベント空間ではなく、みんなで作り上げながら関係性を育む、コミュニティを構築する場として捉えてみたらどうでしょうか。

森永:「メタバースを提供する側」と「メタバースを楽しむお客さん」として分けない考え方ですね。

西村:PCゲームの世界には、プレイヤー自らアイテムや空間の改造データを制作して共有する「MOD(Modification)」という文化があります。そういう形だと、ただメタバース上に建物だけが用意されてイベントが生まれないという状況に陥らず、空間自体からユーザーと一緒に作っていけるんです。

森永:インターネットビジネスやSNSが登場したばかりのころを思い出しました。社内で興味を持ってくれる人を増やそうとしても、トップダウンの研修ではうまくいかなくて。その時は、広め方もインターネットの構造にならい、デジタルを使ってほしい人を直接口説いて仲間にしていく草の根方式に変えたらうまくいったんです。

メタバース空間作りでも、近しい領域にいる人や、興味を持ってくれる人たちを巻き込んでいくことは大事かもしれませんね。

西村:一気にかっこいいものはできないけれど、プロトタイプを作ることから一緒に始めれば、コミュニティやワールドに参加している感覚も強くなるでしょう。

商業的「ファスト」メタバースと、事業投資的「やさしい」メタバース

森永:他方で、企業やメディアはどうしても早めの成果を求めてしまいます。時間をかけてコミュニティを作っていく考え方との齟齬は、どうすれば埋めていけるでしょうか。

西村:既存のコマーシャル的な「ファスト」メタバースとは違う、SDGsやCSR的な観点も踏まえた「やさしい」メタバースと位置づけてはどうでしょうか。息の長いプロジェクトという前提で考えれば、企業やメディアとしてのブランド価値も高まると思います。

森永:短期的なお金の出入りではなく、事業投資として長いスパンで見ていきましょう、という方向性ですね。

西村:例えば、困っている人や従業員を大切にしたり、副業人材を受け入れたりするための場所としても、メタバースは活用できるかもしれません。長期的な目線で作り上げていけば、一過性ではない、みんなに愛されるメタバース空間ができるでしょう。

森永:いまのメタバースには、女性の姿のアバターがとても多いのですが、利用者は男性のほうが圧倒的に多いんです。

ビジネス業界はともかく、現実世界の日常的なコミュニケーションに難しさを感じている男性が、女性アバターを使うことでコミュニケーションしやすさを感じているという声もあります。こうした生きやすさも、メタバースを考える上で必要な観点なのかもしれません。

メディアおけるメタバースの活用事例

森永:メタバース内でビジネスや生活を実践している、面白い事例はありますか?

西村:福岡のRKB毎日放送に所属する金城らんなさんは、VR空間にスタジオを作ってそこに住んでいます。メタバースにスタジオがあって、そこでゲストと話したり、ファッションショーを開催したり。メタバースであれば、首都圏のテレビ局ほどの潤沢な予算をもたない地方局でも、ブッキングやスタジオの作り込み費用を抑えられるというメリットがあります。

森永:金城さん自身で、3Dモデリングやデザインもやっているんですね! せっかく物理的な制約がないのだから、地方局や海外といった垣根も越えていくという実践ですね。

西村:NHKは2020年にメタバースを使って、普段うまくコミュニケーションを取れない人たちが参加できる場を作って番組にしていました。今まで表に出てこなかった視聴者層に入ってきてもらう姿勢は、すごく「やさしい」と思います。今後、観覧席にいる人も変わっていくかもしれません。

森永:コロナでリモート出演が増えて、遠隔でも出演できるという感覚は当たり前になりました。メタバースはその延長線上にあるとも考えられますね。

すでにAdoさんのように、顔を出さず、物理的にスタジオに登場しないで活動しているアーティストも登場しています。こうした感覚の変化は、メディアやコンテンツ以外の事業にも広がっていくでしょう。

本音で話せる場所を作るため、実践者に学ぶ

西村:会社の喫煙所や給湯室での会話が、思わぬビジネスにつながっていくという話がありますよね。そうした場所には、偉い人と直接話せたり、普段は遠い場所にいるステークホルダーと出会えたり、といった要素がある。立場を超えた出会いや、本音で話せることがポイントなのかもしれません。

森永:本音を引き出す場としてメタバースを使うこともできそうですね。

西村:暗闇でご飯を食べたとき、味覚が研ぎ澄まされる感覚がありました。アバターという情報が制限された状態だからこそ、本心で話し合える場所になるかもしれません。例えば、オンラインセミナーで顔を出さない、といった工夫からでも始められそうです。

森永:メタバースを仕掛ける側は、こうした変化にも柔軟じゃないといけませんね。コロナで社会が変化したように、メタバースで起きた変化から影響を受けて、世の中が変わる可能性も大いにあるわけですから。

西村:今までと違うルールや、他の人も巻き込んだ作り方を試すラボ的な位置づけも必要かもしれませんね。

森永:毎日イベントを開くのが大変なら、他の企業とコンソーシアムを組んで持ち回りで開催するなど、いろいろなやり方があるでしょう。現状のメタバースユーザーから何を学び、自社ビジネスにどう還元するかを学ぶ姿勢にこそ価値があると思います。

西村:その通りですね。

森永:今までだったら、子どもたちは学校が終わって家に帰るまでの間しか「放課後」を過ごせませんでした。でも、今はRobloxのようなオンラインゲームの大きなプラットフォームがあるから、家に帰って食事とお風呂を挟んでからでも「放課後」が再開発されている。

そういう様子から私たちは何を学ぶべきか、しっかり向き合った方がいいのかもしれませんね。

まとめ

話題沸騰中の「メタバース」。商業的な価値を求めていきなり手を出しても、空っぽの世界だけができて長続きしない……といった結果になりかねません。

重視すべきなのは、そこで過ごす人たちが何を求めているか理解し、一緒に作り上げていく姿勢。その先には、現実での苦しさや生きづらさから解放された、より過ごしやすく「やさしい」メタバースが生み出されていくことを期待します。

(編集協力=淺野義弘+鬼頭佳代/ノオト)

登壇者プロフィール

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。