究極の手触り感と駆動する体験 シカゴ大学助教授・中垣拳氏が考えるフィジカルとバーチャルの関係性

博報堂DYメディアパートナーズのメディア環境研究所は、テクノロジーの発展が生活者や社会経済に及ぼす影響を洞察することを通して、メディア環境の未来の姿を研究しています。少子化・超高齢化社会が到来する中、本プロジェクトは現在各地で開発が進められているテクノロジーの盛衰が明らかになるであろう2040年を念頭に置き、各分野の有識者が考え、実現を目指す未来の姿についてインタビューを重ねてきました。

「デジタル」に目が行きがちな現代に、あえて「フィジカル」に着目すると、どのような世界が見えてくるのでしょうか。2022年にシカゴ大学で研究室を開き、フィジカルの視点からコンピューターと人間をシームレスに繋ぐインターフェースを研究する、シカゴ大学助教授の中垣拳さんに、未来のテクノロジーと物理世界のあり方について伺いました。

フィジカルな世界をエキサイティングに

――中垣さんのご経歴・研究領域について教えて下さい。

僕は慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス(SFC)にて修士を終えたあと、MITへ。在学中にディズニーリサーチでのインターンを経験しています。2021年にPh.D.を取得し、2022年1月からシカゴ大学の助教授に着任しました。

人とコンピューターの新しい関係性を構築する未来のインタフェースデザインの研究(Human-Computer Interaction=HCI)を軸に、テクノロジーによる新しい体験や表現を創っています。

これまでさまざまな研究に取り組んできましたが、一貫しているのは、タンジブルな実世界の物質や道具・素材をベースにしながら、コンピュータの力を借りて、新しい体験やインタラクションのデザイン・開発を行ってきたことです。

コンピューターそのものをいかに良くするかというよりは、身の回りのものの触り心地やアフォーダンス・本来の使われ方などに着目し、そのような物質が持つ根源的な価値に根ざしたテクノロジー・デザインの創出に興味と好奇心があります。

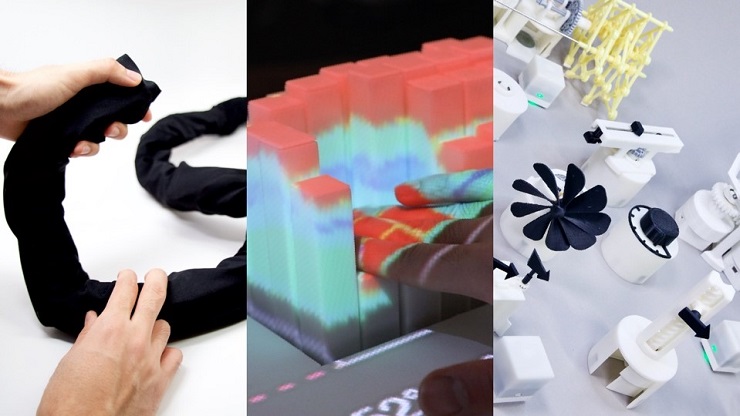

具体的には、ダイナミックに変形するディスプレイで様々な素材の質感をインタラクティブに表現するMateriable、ひも状の素材が持つ操作性や表現性に着目した変形するインタフェースLineFORMなど、物質性に根差した多様な未来のユーザインタフェースに関する研究を発表してきました。

大きくは「Actuated User Interfaces(駆動するユーザインタフェース)」という、実体を持ったダイナミックに変形し動くインタフェースも、テーマにしてきました。

特に「actuate」という単語がキーワードで、この単語は「機械・機構が動く・駆動する」という工学的な意味で主に使われていますが、辞書を調べると実はもう一つの意味があります。それは「人を行動させる・動機づける」という意味。

英語話者にもあまり知られていない“裏”の定義とも言えるのですが、いかに人が能動的になるか・触りたくなるか・使いたくなるか、などユーザインタフェース・モノおよび道具のデザインで核ともなる価値観がこの定義には詰まっていると考えています。

僕自身の研究でも、開発した変形するデバイスが、ただ動いて終わりなのではなく、それがどのようにユーザにインタラクションをもたらすか、が重要です。

そういった意味でも、この「actuate」という言葉の両面性から、2022年1月から立ち上げた研究室Actuated Experience Lab(AxLab)においては「‘駆動する’テクノロジーによっていかに人を‘駆動させる’か?」というオープンな問いを掲げています。

――なぜ、手触りや触感に目をつけられたのでしょうか?

高校生や学部生の頃に、メディアアートなどのテクノロジーを用いたインスタレーション作品や物理的・空間的なインタラクティブ作品に強く影響を受けたことが入口です。物理空間という手触りのある物質的な新しい表現・体験は、ありえるかもしれない未来の日常風景への想像と好奇心を強く掻き立ててくれます。

僕自身の研究プロセスそのものも、机上で考えたり分析したりするだけでなく、自分たちで作ったものを自ら体験しながら感覚的な面白さを炙り出したり研いだりしていくプロセスを重要視しています。作ったものから考え、考えた結果また作る。その反復と具体的な体験のデザインを通して新しいアイデアやビジョンを創り出していくことが、一つのスタイルになっています。

MITが掲げるモットーに“手と心(= mens et manus, [‘実践と学問’の意])”というものがありますが、“手”と“心”を行ったり来たりしながら、新しい世界を創造・想像しています。そういった意味でも、手触り感は研究の対象と過程の両方で大切にしています。

AIがどれだけクリエイティブになろうとも、人間がクリエイティブで居続ける意味はある

――2040年の世界において、メタバースはどの程度生活に浸透していると思いますか?

実世界の環境や物質そのものをアップデートする方向の研究を進める者としては、実世界を遮断してデジタルな世界に没入させるイメージの強いメタバースには懐疑的ではあります。

HCI分野においても、メタバースは盛り上がりを見せており、VR向けの触覚コントローラなどの研究は盛んですが、メタバースの人がデジタルな世界に浸る世界観は、実世界とは大きな隔たりがありますよね。

個人的には、デジタル技術が物理世界側に融合されていき、コンピュータが物体や環境にダイナミックに溶け込むActuatedな世界を作ることで、実世界そのものにおける新しい体験を作りたいと思い研究を進めています。

駆動するロボティクス技術が一般家庭に徐々に普及している中、2040年には環境がよりActuatedになってきているのではないでしょうか。そういう意味では、メタバースが実世界そのものに与える影響を考えることは大変興味深い方向性だとは感じています。

――将来的に、1つのもので色々なことができるようにテクノロジーは集合化していくのでしょうか? それとも分散化する方向に進むのでしょうか?

日常的なさまざまな物質にコンピュータが溶け込むときに、スケールするためには、システムそのものは分散していく必要は感じています。特に、HERMITSなど、群ロボットの研究を進めていると、コンピュータひとつで全てを制御する集合的な制御は通信などにおいて限界があり、分散的な制御が技術的においては必須になってくると思います。

その一方で、ユーザ体験としては、指先ひとつで操作を行えるような集合的な操作体験は一つの理想でしょうから、技術と体験を兼ね合うために分散と集合の兼ね合いが必要かと思います。

HERMITS: 卓上の群ロボットと機構的なモジュールアタッチメントによるによるインタラクティブシステム

――中垣さんがご自宅に作られたラボでは、3Dプリンターを用いた共同研究も行っていました。今後、3Dプリンターは一般家庭にも普及していくと思いますか?

2010年代から、パーソナルファブリケーションをキーワードに、3Dプリンタなどの機械やコンピュータを使ったものづくり技術が町や家庭に普及していくビジョンは共有されていましたね。

その当初と比べると、3Dプリンターは格段に安くなっていますが、なかなか一般的な家庭に置く方向には切り替わっていませんね。メンテナンス性や、素材の取り回しなど技術的・ユーザインタフェース的な側面がアップデートされる必要はありますが、日常生活において定常的かつ実用的に使われるシナリオが生まれると良いですね。

3Dプリンタやファブリケーションについても、HCI分野で盛んで、フレキシブルな布・バネや流体を使って機能性を持った物体を作れる研究行われており、3Dプリンタの可能性はどんどん広がっています。

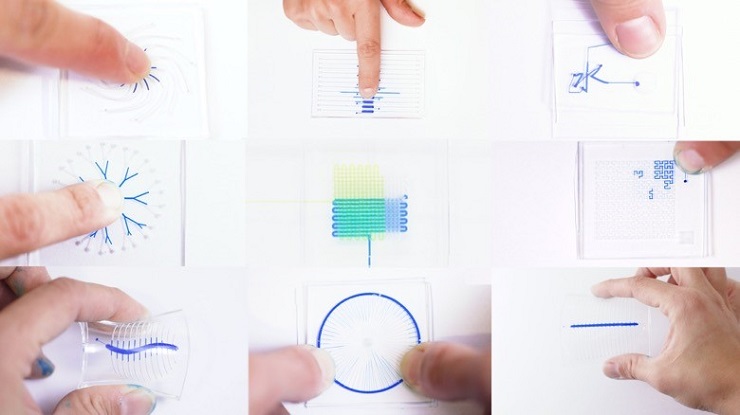

Venous Materials: 流体を用いたインタラクティブなマテリアルとファブリケーション手法

個人的には、コロナ禍において家でモノを作る研究を続けるために3Dプリンタなどを研究室から移設し、構築したホームラボは、家とラボがグラデーションのように繋がる場ができたのが、面白かったですね。僕は研究者・クリエイターとして、「人が持っているアイデアを何かしらの形にして世界に届ける方法」についても大変興味があります。

だから、TikTokなどで中高生でも簡単に自分のアイデアを動画として発信できたり、3Dプリンターによって、家で複雑なモノを作って発信できることも一直線上にある事象なのではないかと考えています。

動画メディアでは、誰もが自分で撮影・制作したコンテンツが多くの人たちに消費される、という現象が起こっていますが、それが今後、物質的なメディアにも起こりうるのかは、非常に興味深いですね。

――創作活動が簡単に行えるようになると、クリエイティビティはますます民主化していくと思います。その際、クリエイティビティは人間の特権となるのか、それともAIが担っていくようになるのでしょうか?

DALL-Eなど、近年のAIの発達にもある通り、AIによるクリエイティビティは看過できないものになってきていますね。こういった状況の中では、人が作ることの意味・人がクリエイティブである意味がより強くなると感じています。

例えば、AIで作ったものに対して、人が作ったものにはより愛着が生まれますよね。それが必ずしも良いことなのか、という議論もありますが、そういった人が作る行為の意味の特異性は残るはずなので、AIがどれだけクリエイティブになったとしても、人もクリエイティブでい続けるべきだと思います。

僕たちの日々の研究でも、自らの手で作って試してそこからまた発想につなげる試行錯誤のサイクルを繰り返していますが、こんなに楽しいプロセスをAIに全て預けてしまうのは勿体無いですね。

「好奇心」でモノづくりをする喜びは、何ものにも代えがたい価値

――2040年も、家の中心にはテレビがあると思いますか?

いますでに家の中心からテレビはなくなりつつあるので、2040年は難しいのではないでしょうか。

一方向的にマスに情報やコンテンツを流せるメディアとしてなくなることはないでしょうが、パーソナルに画面やメディアを持つ時代の流れから、家の中心に居続けることは難しい。テレビがスマートフォンに対して持つ特異性が、うまくコンテンツやインタラクションのデザイン・アップデートに落とし込めれば良いですよね。

――今後、メディアは触感をも伝えることができるようになるのでしょうか?

技術的な観点から言うと、振動を使った触覚伝達技術は、スマートフォンやゲームのコントローラなどにすでに広く普及されていますね。研究としては、形状や素材の質感などよりリッチな触覚を伝える技術が日々開発されているので、いかにこれが安くロバスト(頑強)な技術にできるか、は鍵になってくるでしょう。

また、AIを使うことによって、既存の画像や映像のメディアに、自動で触覚情報を付与できるような技術があれば、より汎用性が広がるかもしれません。

――そういった五感を共有できるようになると、世界はどのように変わっていくのでしょうか?

そもそもインターネットを通して、知らなかった世界や知識・情報がいつでも手に入って、アクセスできることで、グッと世界が身近になって、人が観察できる世界が広がったのはとても面白いですよね。

現地に行かなくても、リアルな体験ができるという話はよくありますが、そういった五感を届けたり・共有できることによって、より手触り感を持って人の好奇心を刺激したり、リアリティのかけらを届けることによって、実際に現地に行きたくなるような価値観を養う機会になっても良いのかなと思います。

――2040年に向けて、AIやロボットはたくさん出てくると思います。その際、人間にはどういったものが価値として残るのでしょうか?

好奇心をもって何かを作っているときの喜びは、どんなテクノロジーにも置き換えられない価値かなと思っていて。それがまさに、先ほどお話ししたAIと人間のクリエイティビティに関する議論の軸にあたるのかな、と。

だから、AIが発展しようとも人間が創造的であることの価値は変わらない。むしろクリエイティビティを支援してくれるAIを創造的に活用できるように、人間自身がクリエイティブであることが重要になってくるのかなと思います。

フィジカルとバーチャルはグラデーションのように存在する

――フィジカル世界とバーチャル世界の関係性は、今後どうなっていくと思いますか?

VRやAR、メタバースの代替となる世界観に興味があります。物理世界そのものをテクノロジーでアップデートすることで、バーチャル世界云々ではなく、我々が生きる実世界そのものがアップデートしていくことが本質的だと考えますし、好奇心を覚えます。

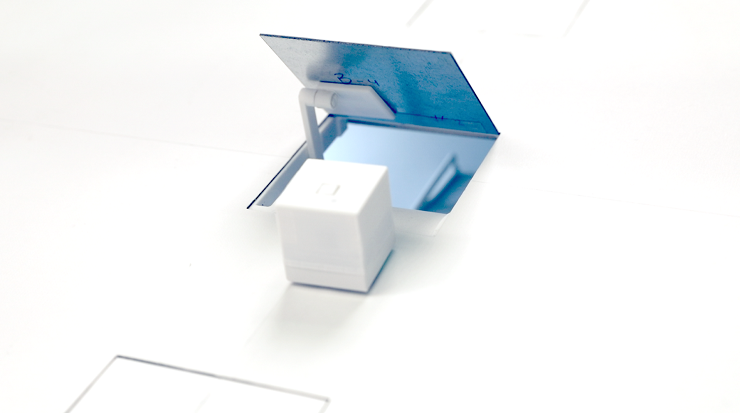

このとき、ただディスプレイやどのように新しい実世界を“演出”できるか、という点が大事になっていくでしょう。例えば、今年発表した(Dis)Appearablesという研究では、実世界における物体の消失と出現の表現を、演劇などの舞台装置にヒントを得てロボット技術に“演出”させる手法を提案しました。

そのように新しいテクノロジーが私たちの日常の物理世界そのものを新しくアップデートしていくような、デジタルとフィジカルの関係性によって、より実質感のある新しいユーザ体験が作れるのではないかと思っています。

(Dis)Appearables: タンジブルなインタフェースおよび実物体における出現・消失的表現(https://www.axlab.cs.uchicago.edu/projects/(dis)appearables)

(Dis)Appearables: タンジブルなインタフェースおよび実物体における出現・消失的表現(https://www.axlab.cs.uchicago.edu/projects/(dis)appearables)

――2040年、メディアやコミュニケーションはどのようになっていると思いますか?

実世界の手触り感・素材感・物質感に根差した、ワクワクするものになっているといいなと思います。アフォーダンスという概念は、デザインやインターフェースの領域ではよく使われますが、我々の研究室で掲げている「actuate」によって、テクノロジーも人もより動的で能動性のある関係性を作る意味が込められています。

物理世界が自由に「actuate」できるようになった世界では、そのようなテクノロジーがどのように人を「actuate」していくのか。2040年あるいはもっと先の未来に向けて、そのようなテクノロジーと人の関係性を思索・試作していくのが、僕自身の使命だと感じています。

2021年12月8日インタビュー実施+2022年12月加筆修正

聞き手:メディア環境研究所 小林舞花

編集協力:有限会社ノオト

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。また、博報堂DYメディアパートナーズは、2025年4月より統合して博報堂になりましたが、サイト内の社名情報は掲載当時のものとなっています。