Apple Vision Proを使ってみた! 空間がメディアになることで見えてきた可能性とは @メ環研の部屋

2024年2月、北米でAppleのXRゴーグル「Apple Vision Pro」が発売され、その高性能ぶりは業界に衝撃を与えました。日本にも上陸間近と噂されています。Apple Vision Proは、具体的には何がどこまでできるというのでしょうか。そして、メディア環境に与える影響とは?

メディア環境研究所では、さっそく北米版Apple Vision Proを入手(技適届出済)。実際に使用し、そこで得た体験に注目して今後の可能性を探っていきました。モデレーターは、メディア環境研究所前所長で現在はイノベーションセンター研究主幹の島野真、そして森永真弓上席研究員です。

様々な意見が飛び交うApple Vision Pro

XRや生成AIなどのテクノロジーの進化が止まりません。未来の話をする前に、未来が先に来る時代になってきました。

そんななか、2024年2月2日にApple Vision Proが米国で発売開始。予約販売台数は20万台を記録しました。当初、日本ほか各国で発売は2024年末だと予想されていましたが、発売時期が早まるのではないかという見立てもあり、期待が高まっています。

ちなみにApple Vision Proの着用写真では、ゴーグルの外側から着用者の目が見えていますが、これはゴーグルが透けて奥にある目が見えているのではありません。表面がディスプレイになっていて、目の映像を他者に対して表示しているのです。

そんなApple Vision Proについて現時点では様々な評判が入り乱れる……と言ったところ。「全く新しく質の高い体験に感動」という意見もある一方で、「具体的な活用シーンがまだ想像できない」という意見も目立ちます。

まだ判断できないとする意見の背景には「期待値の高さ」があるのではないかと話す森永上席研究員。Apple Vision Proのようなゴーグル型端末は多くのアニメや映画に登場することもあり、イメージしやすい分求める機能も具体的で、ユーザーの期待は相当高い状態だと言えます。

島野も「今はできないことも多いが、数年経つと変わるのではないか」と指摘します。思い出してみると、初代iPhoneも最初はコピー&ペースト、アプリの追加、動画撮影など今は当たり前にできることができませんでした。その後今の形に進化し、多くの人々を驚かせてきました。

今は期待感と商品化されているものとの差がまだある状態。評価軸が広がることで、もっと語られていくのではないでしょうか。

こだわりは「現実空間とバーチャル空間のシームレスさ」

さてゴーグル型端末といえば、すでに複数の会社から発売されています。Apple Vision Proと形状はよく似ていますが、実はコンセプトに大きな違いがありました。

従来のゴーグル型端末といえば、ゲームやメタバース空間など現実とは異なる空間に没入できること、「VR空間に入る体験」を中心に展開されています。

一方のApple Vision Proは現実空間とバーチャル空間をいかにシームレスに一体化するかという点へ大きくこだわっていることを感じました。同じように見えるゴーグル型端末でも、今は様々なアプローチが試行されていると言えそうです。

実際にApple Vision Proを使ってみたら?

では、「現実空間とバーチャル空間をシームレスに一体化」とは、具体的にどのような体験なのでしょうか? 実際に使ってみたところ、驚くべき没入感が得られたのです。

実際にApple Vision Proを体験した島野は、まずUIが使い慣れたものになっている点に着目しました。Apple Vision Proを着用すると、現実の世界にiPhoneなどで見慣れたアイコンが浮かんでいるような視界が広がります。「ユーザーが使い慣れている」という強みを生かして、現実の空間の中にバーチャルな情報をシームレスに取り込むというアプローチがとられていました。

今までにない没入感を生む3つのポイント

そして、Apple Vision Proと従来のゴーグル型端末の間には、次のような3つの大きな違いがありました。

まず1つ目は、「圧倒的な画質の良さ」。映像がキメ細かく、まるで現実の光景を見ているように感じるだけでなく、視界の隅の部分の歪みなどもないため、目の違和感が少ないのです。

2つ目は「遅延の少なさ」。Apple Vision Proを通して見ている映像は、内蔵されたカメラが捉えた現実の映像とバーチャルな映像を1つにして、ゴーグル内のディスプレイに映し出されたものです。この一連の処理にタイムラグを感じないのです。

従来のゴーグル型端末の場合、若干のタイムラグを感じることがあり、それが乗り物酔いならぬVR酔いを引き起こしていました。Apple Vision Proではそのタイムラグをほぼ感じません。

そして3つ目は「シンプルな操作性」。Apple Vision Proにはコントローラーはなく、目線とハンドジェスチャーのみで操作します。

実際に触ってみると、シンプルで使いやすいし、意外と早く慣れました。コントローラーやキーボードと比較して、どちらが使いやすいかという議論はあるでしょうが、操作における面白い選択肢が生まれたと言えそうです。

自分で情報空間を作る感覚

ここからは実際に操作をしている様子をレポートしながら、Apple Vision Proの利用感覚を追体験していきましょう。

まずApple Vision Pro本体のボタンを押すとホーム画面が出てきます。ブラウザアプリを起動させると、現実空間の中にブラウザの画面が浮かび上がります。拡大や縮小は手で画面を引っ張る動作で可能です。

なおアプリの選択は、内部ディスプレイに映し出されたアイコンを凝視することで選択され、指をタップすることで起動します。

目ヂカラが求められてる感覚になるんですよね。また目の距離があっていないと反応し無いので、自分仕様に調整する必要があります。選択の度にぐっと見ることが必要になりますが、島野さん、目は疲れませんか?

あまり疲れませんね。コツが掴めるとそんなに目に力を入れなくても大丈夫です。Apple Vision Proもこちらの癖を理解してくれているようで、1〜2時間ぐらい使っていても平気です。では、今開いている画面は横に置いておきましょう。

アプリの画面をつまんで動かせるので、使っていないアプリは避けておけます。360度の空間の中で横でも良いし後ろでも良いし、自分の周辺どこにでも「その辺」にとりあえずおいておく感覚がいいですよね。

今、この画面はいらないから横に置いておく、その代わりに新しいアプリを出すということが自由にできます。

森永上席研究員は、このように任意の空間を作ることができる点を「仮想空間に入るというよりも、独自の情報空間を作る感覚に近い」と注目しました。

島野は、面白い点として「動かしたアプリの場所が現実の空間とリンクする点」を挙げます。

例えば、家の玄関でアプリを置いて手を放すと、そのアプリは玄関に置きっぱなしにできます。また。ベッドに置いておいて横になりながら動画を見るなど、空間中にメディアを置くことが可能です。これが空間コンピュータと呼ばれる理由ですね。

そう言って、会場で森永上席研究員の横に開いた画面を置いてからその場を離れ、森永上席研究員の方を向くと、先ほどの画面が置きっぱなしになっている様子を実演して見せました。

またスピーカーが秀逸で、音が聞こえてくるべき方向から聞こえるようになっています。あっちから呼ばれている、こっちから音がするというのがすごくわかりやすいですね。

メディア業界はどうアプローチする?

米国のApp Storeでは当初からApple Vision Pro用のアプリが多数リリースされており、2024年2月14日の段階で専用アプリは1000個以上。すでにApple TV、アマゾンプライムビデオ、Disney+など主要動画ストリーミングサービスもアプリへの対応を表明しています。

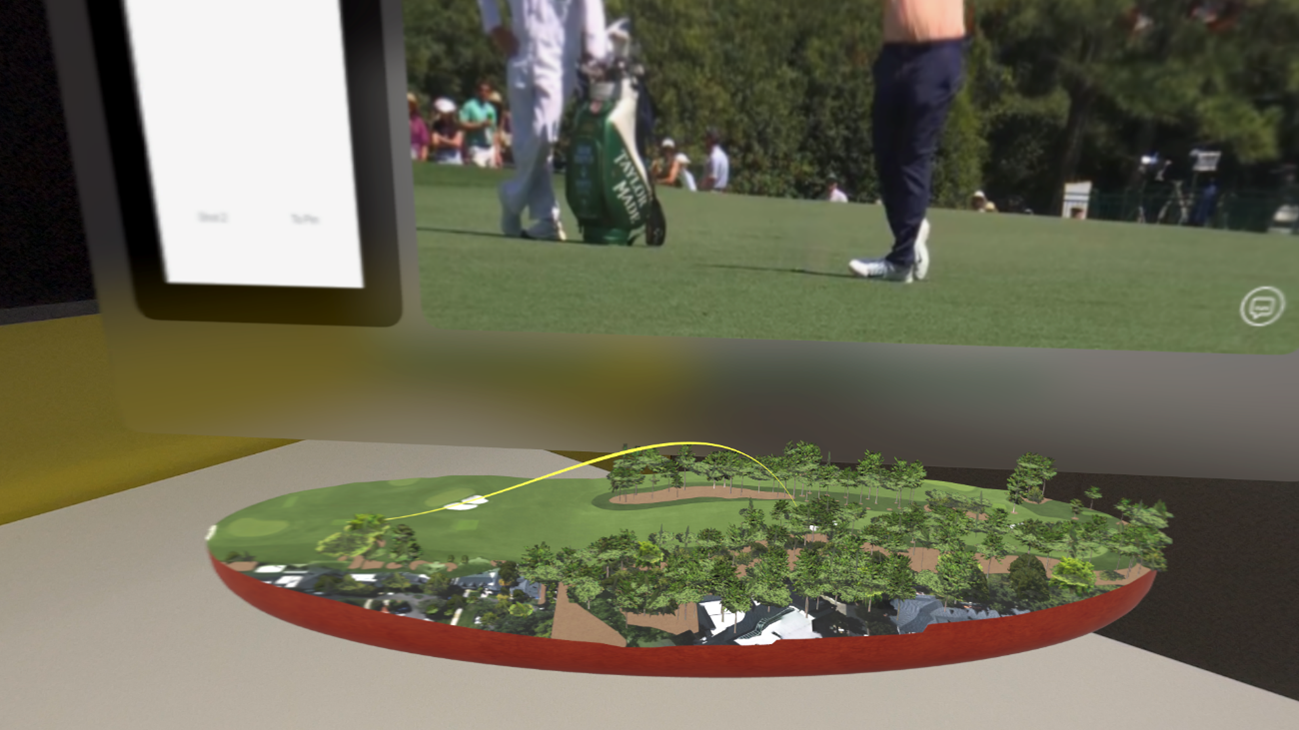

その中で島野はメディアビジネスに関連が深い分野として、スポーツ関連アプリに注目しました。

例えば、ゴルフのPGAツアー公式アプリ。このアプリでは試合結果のライブボードがあり、選手を選択することでリプレイ映像を見ることができます。また、映像とは別に3DCGのホールマップが表示され、打ったボールの軌跡を俯瞰して見ることも。

なお3DCGのホールマップの視点は自由に変えられるため、選手の背中を追うだけでなく任意の場所からの観戦もできるようになっています。他にも没入型モードで実際にそのホールにいるような体験もできるといいます。

二次元の映像を三次元の情報と組み合わせて出す。あるいは情報をやりとりしながら見るというのは、既存のコンテンツの価値をどう向上させるかという点でも面白い取り組みだと思います。

MLB(メジャーリーグベースボール)も、Apple Vision Proの公式アプリを配信しています。

実際の中継を見ながら、選手の情報も表示できますし、球筋をリアルタイム、3DCGで表現しています。また、多くの試合データがアーカイブされているので、野球の楽しみ方も変わりそうですね。

このようにApple Vision Proを用いれば、実際の試合映像にプラスして3次元で欲しい情報を載せられるのです。

現在、スポーツコンテンツは試合中継全てではなく、ハイライトで済ませる人が増えてしまっています。

その理由として、生活者が単位時間あたりの密度が高いコンテンツに慣れてしまった感覚が要因の一つとして語られています。

例えば、昨今のドラマや映画は脚本1時間あたりに詰め込まれる情報が濃密な作品がどんどん増えています。濃密でない場合は倍速再生することで密度を上げる視聴スタイルが取り入れられています。一方でスポーツは、試合展開として停滞しているような時間帯もありますし、その時間帯を飛ばすこともできません。密度が低い状態をただ受け入れるしか無い状況です。

しかし、PGAやMLBのアプリのようなサービスがあれば、ユーザーは独自にスポーツコンテンツを密にすることができます。コンテンツの密度への期待が高まる中で、これは1つのポイントになるのではないでしょうか。

また、島野は、SharePlayという1つのコンテンツを複数人で楽しめる機能にも注目しました。これはコンテンツとFaceTimeを組み合わせたようなサービスで、サッカーであれば中継を映しながら、3DCGで表現されたフィールドで球の軌跡を見て感想を言い合うといった楽しみ方ができます。一部の定額制動画サービスで導入されている同時視聴機能に似ているとも言えるでしょう。

テレビ局側で「みんなで見よう!」という場を用意しなくても、Apple Vision Pro側の環境を利用できるということですね。

はい。それも、完全双方向。また今のAIの進化を考えるとさらに楽しみが広がりそうです。例えばAI同時通訳機能とこのサービスと組み合わせると、海外の趣味の仲間と「同じ空間に集まってコンテンツを楽しむ」こともより気軽にできそうです。それが当たり前の時代の「最適なコンテンツとは?」と考えるだけでワクワクしますね。

森永上席研究員は、将来、メディア側がアプリを自社開発する際にポイントとなるのはユーザー体験であると考えます。

今までだったらリアル空間に行くしかなかったものを、Apple Vision Proでどう再現するか、どんなことができるかという発想で開発していくと、面白い世界が広がるのではないでしょうか。

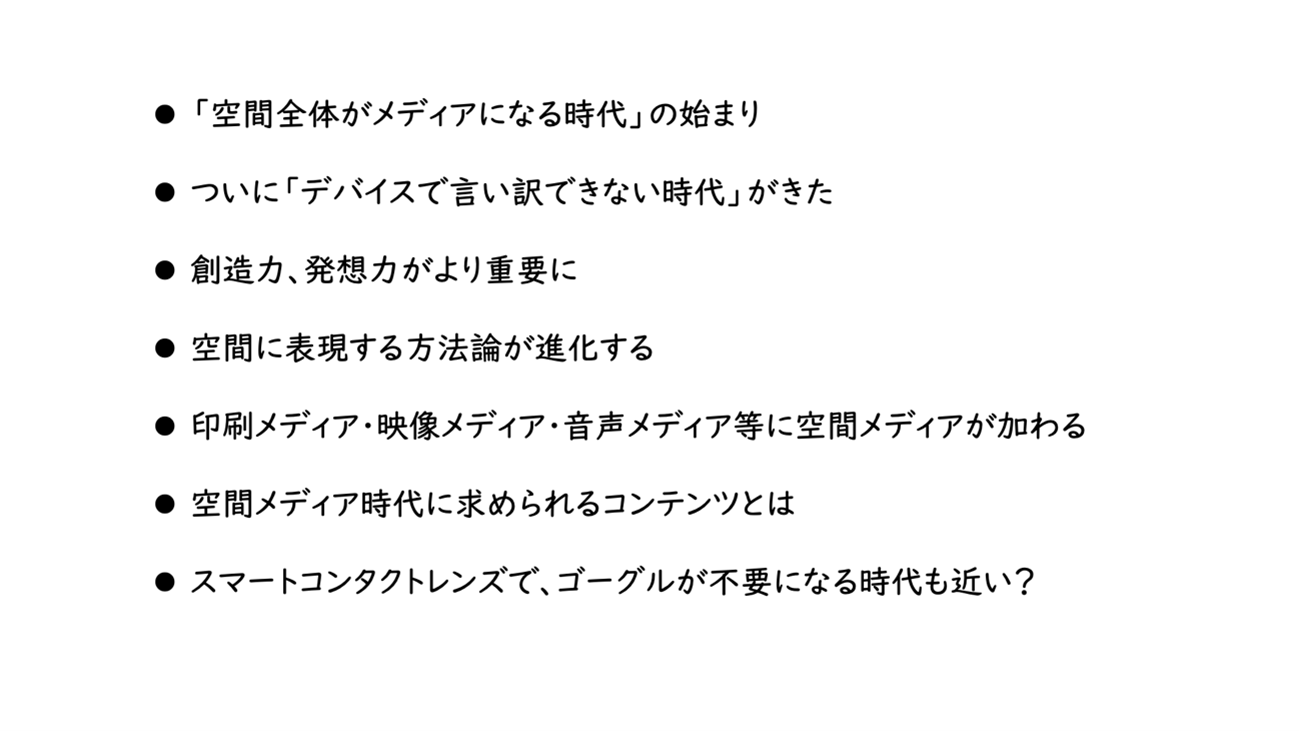

空間全体がメディアになる時代

2024年5月現在、Apple Vision Proは日本では未発売にもかかわらず、すでにコミュニティが広がりを見せています。特に開発系エンジニアのコミュニティでは「技術者としていろいろと試してみたいものがついに来た」と盛り上がっているそうです。

その背景には製品のスペックの高さと共に、Apple Vision Pro向けのアプリ開発のための開発キットSDK(Software Development Kit)の公開があります。これにより、多くの開発者が自由にアプリを作ることができる状態になったのです。

まさにiPhoneの初期にプロ・アマ問わずいろんなアプリを開発していた頃に近い熱気を感じます。今後1年でApple Vision Proの世界が広がっていきそうです。

もちろんキーワードは空間です。これまで私たちが想像するメタバースに代表されるようなデジタル空間は「用意された3D空間で何かをする」でした。ところが、Apple Vision Proでは「自分で発想して3D空間を作っていく」という別の方向からアプローチできるようになるのです。

島野は、これを「空間全体がメディアになる」と表現しました。空間メディアの一番心地いい使い方は何か、どうすればオーディエンスに届くのか。試行錯誤はすでに始まっています。

もはやデバイスの性能を議論する段階ではありません。未来に描いていた「こうなるといいな」が空間メディアによって実現可能になってきました。今後、メディアにはどんな体験を提供するかという発想力と創造力が問われます。

アイデアという意味では昔のSF映画やアニメの中にヒントが隠されているので、改めて見返したいですね。

ほかにも2人の対話の中では、「通話をしながら同時視聴はできるのか」「ビジネスの場で面識がある人の頭に表示が出るようなアプリがあれば」などの「こうなるといいな」が多数飛び出しました。

今後、Apple Vision Proに対応したアプリが増え、よりリーズナブルなモデルが登場すれば爆発的に広まるかもしれません。また現状のモデルはゴーグル型ですが、メガネやコンタクトレンズ型など小型化していくのは時間の問題でしょう。

Apple Vision Proは印刷メディア、映像メディア、音声メディアなどに続く空間メディアの扉を開きました。この大きな市場に対し、今後、メディアはどんな新体験を提供できるのか。期待が持たれます。

(編集協力=沢井メグ+鬼頭佳代/ノオト)

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。また、博報堂DYメディアパートナーズは、2025年4月より統合して博報堂になりましたが、サイト内の社名情報は掲載当時のものとなっています。

Apple Vision Proのゴーグルの内側についているセンサーで目の向きや開きを感知し、事前に記録した本人の目元の画像データをもとに計算してディスプレイに表示しています。Appleが「リアルの中に存在するVision Pro」という点を意識した機能だと言えそうです。