“AI POWERED” で強くなる ~メ環研はCES 2025をどう見たか?~

はじめに

CES(Consumer Electronics Show)は、毎年ラスベガスで開催される世界最大級の家電・IT見本市です。世界中の企業が最新の技術や製品を発表し、未来の生活を垣間見ることができる場として、毎年注目を集めています。メディア環境研究所は毎年CESを取材していますが、我々が注目しているのは「最新のデバイスや製品」そのものではなく、発表される様々なデバイス、製品、コンセプトからどんな未来生活が見えてくるのか?という「文脈」です。

CES 2025ではどんな新たな文脈が見えてきたのか? 今年もご紹介していきたいと思います。

輝いていた日本企業

CES 2025では、中国企業の出展社数のさらなる回復、韓国企業の継続的な躍進、そして日本企業の健闘が目立ちました。プレスカンファレンスにトヨタ自動車が5年ぶりに戻ってきたことはもちろん、開催初日の基調講演にパナソニックが登壇したことが話題に。さらに主催者が発表する「ベストオブイノベーション」をクボタの自動運転農業車や、BionicMが開発した動力アシスト義足など4つの日本関連企業製品が受賞。「ベストオブイノベーション」の受賞数は34しかなく、例年、日本関連企業のベストイノベーションアワードは1つか2つだったことを考えるとその活躍が目立ちます。

日本関連ブースも例年以上に多くの人が集まり盛り上がっており、発表の内容も実際に生活やヘルスケア、ビジネスを変える可能性のあるテクノロジーが多く、様々な国の関係者が訪れていた模様です。

はじまる生活のAI化

さて、そんなCES 2025。全体的なテーマとしては、「DIVE IN」が掲げられ、AI技術が街、家、人などの生活の様々なシーンを包み込み、エンパワーメントしていく未来像が示されました。いわば様々な生活接点すべてがAI技術のなかに「DIVE IN」し変化する。そんな未来像が提示されたと言ってもいいでしょう。

では具体的にどんな変化が起きようとしているのか? 特徴的な発表から読み解いていきましょう。

街が変わる

トヨタ自動車は、5年ぶりにCESに登壇し、Woven City構想の進捗状況を発表。Woven Cityは、ヒト中心のテクノロジーを作り、モビリティを拡張して、幸せを量産するための研究都市で、2025年の秋から移住が始まり、様々な実証実験を開始するとのこと。

Woven Cityでは、Vision AIと言われるAIによる動画データ分析を活用し、人の動きや状態を詳細に把握することで、様々なサービス提供や安全管理に役立てられます。例えば、転倒している人を自動検知して安全に導く技術や、機械学習を用いて洗濯物を折りたたむロボットの開発など、さまざまなサービス開発の実証実験を行っていくようです。

家が人を見守り、快適と安心、健康まで届ける

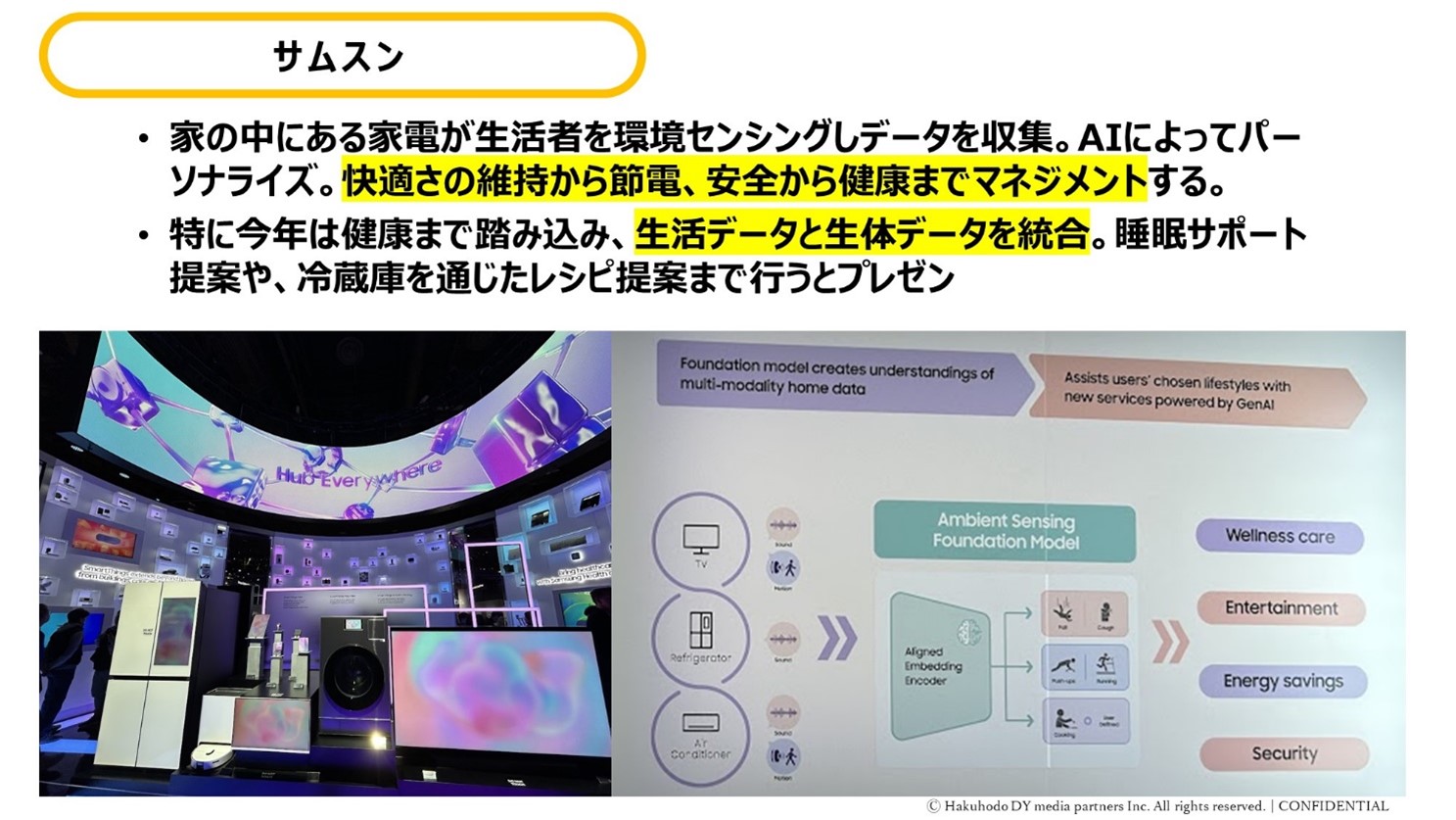

このような「見守り」を家の中で行い、様々な価値を提供しようと提案し続けているのがサムスンやLGといった家電メーカーです。サムスンやLGはこれまでも家中の家電をAIとコネクトし、室温調整や消灯などを先回りして行ってくれるAIスマートホームの未来像を提示してきましたが、今年は、本格的な「社会実装」に向けた準備を始めている様子が見えてきました。

サムスンは、家の中にある家電が生活者をセンシングしてデータを収集する「アンビエントセンシング」を推進。テレビ、冷蔵庫、エアコンなどが、生活音や家の中の動きをセンシングし、そこで得られたデータから生活を快適にパーソナライズすることを提案しています。今年は特に、健康管理の分野にまで踏み込んだ点が大きな特徴です。生活者の生活行動データにスマートウォッチなどから収集した生体データも統合した睡眠サポートや、冷蔵庫を通じたレシピ提案などのヘルスケアサービスを展示。

例えば、日々の運動データや生体データを組み合わせることで、冷蔵庫が「今の運動状況や体調を見ると、冷蔵庫の中にある鶏肉とキャベツをつかって、これを食べた方がいいよ」と提案することも可能です。これは冷蔵庫の中の食材の組み合わせからレシピを提案することを超え、生活・生体データを統合することで生まれる、一歩進んだパーソナライゼーションと言えるでしょう。

ただ、上記のような生活・生体データはかなりプライベートな情報で企業に情報を渡すことに不安を感じる人もいます。そこでサムスンは、自社のセキュリティシステム「Knox」をプレスカンファレンスや展示の前面に押し出し、社会実装を前提とした安全・安心なAIコネクテッドシステムを提案。信頼性を前提としながらAIスマートホーム競争で優位に立ち、生活空間のデータを獲得していこうという戦略が読み取れます。

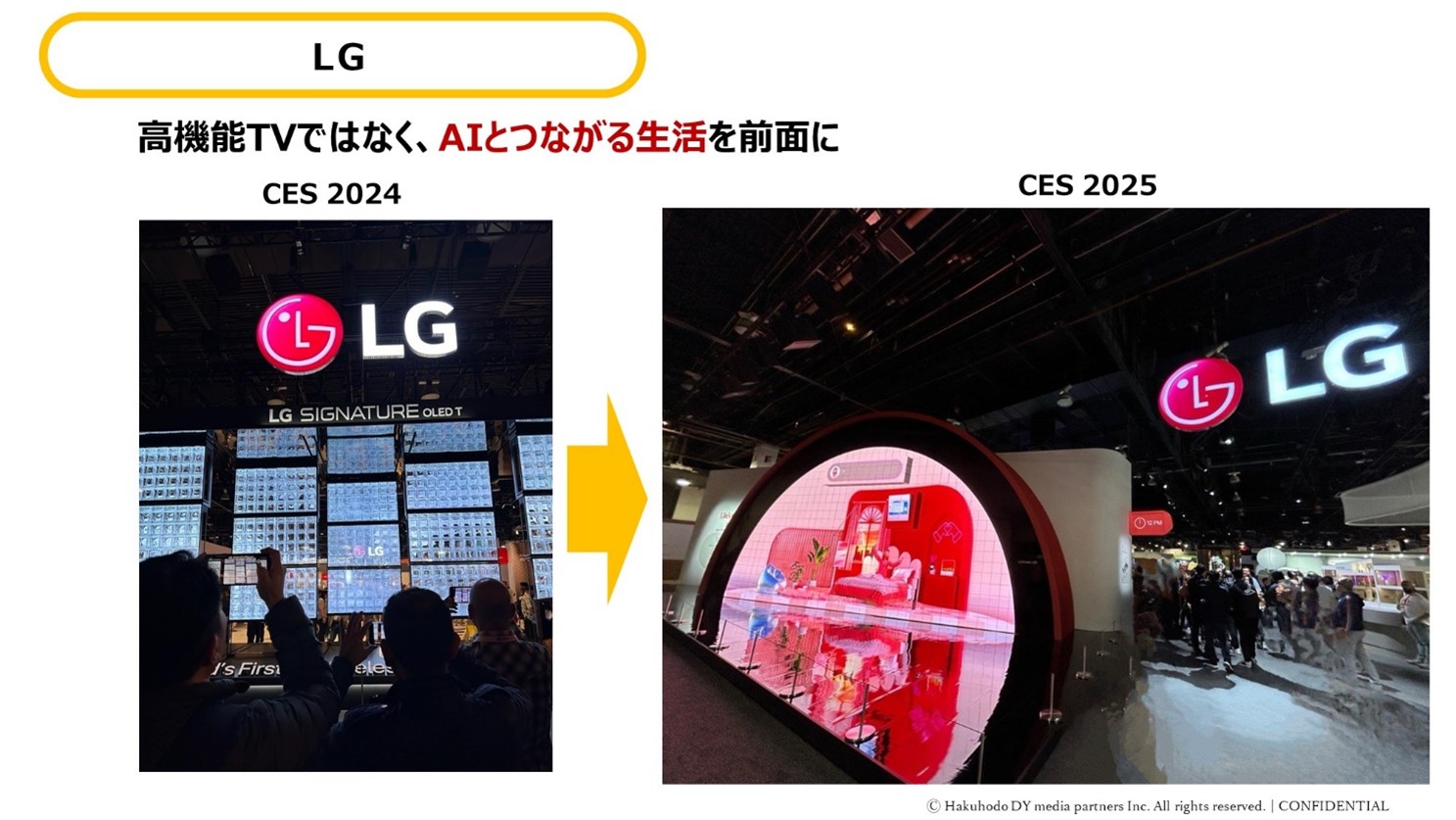

続いてLGは、その展示姿勢が例年と大きく変化しました。例年は透過性のある高画質TVなど「TVの進化」を展示の前面に出していましたが、今年は「AIとつながる快適で健康な生活」を前面に出してプレゼンテーション。ここからもLGのAIスマートホームの社会実装にむけた本気度が伝わってきます。

LGは昨年オランダのスマートホームプラットフォーム企業であるAthomを買収。Athomは、Philips HueやIKEAのスマートホーム製品など、1,000以上のアプリ、5万以上のデバイスに接続可能なプラットフォームを有しています。LGは、この買収により、LG製品だけでなく、他社製品との接続性を大幅に拡大しました。

そしてLGは、この幅広くつながる家電を便利に使いこなすアプリ、サービス開発のためのAPIを公開。オープンエコシステムを構築し、将来的に多くの企業がLG AIを活用したサービスやアプリケーションを開発できるようにしました。これはLGにとってのAIスマートホーム競争の先にある「空間データ」獲得のための戦略的な動きと言えるでしょう。人々が生活し、行動する生活空間は価値あるデータに満ちあふれています。自社システムを開放し多くの企業に使ってもらえば、それだけ大量の生活空間データを獲得できます。まさに、「空間AIのプラットフォーマー」を目指す戦略がここから見えてくるのです。

生活空間データの奪い合いがはじまる?

そして、このような空間とつながるAIの社会実装の可能性をより感じさせてくれたのが、TCLやHisenseなどの中国系家電メーカーの動きです。

例年この2社は主に大きくて美麗な映像のTVを展示の中心に据えてきましたが、今回はその展示の中に「AIとつながる生活」が登場。 TCLは、今回初めてAIコンパニオンロボットを発表。可愛らしい外見のAIロボットを出展しました。このロボットは、子供と遊んだり、想い出を記録したりするだけでなく、家の中を見守り、データを収集する機能も備えています。またHisenseも「AI Your Home」を掲げ、すべてのスマート家電を接続・制御するConnectLifeプラットフォームを発表。これにより実現する快適な生活を提案していました。

メディア環境研究所が、最近AI研究者の方を取材する中で聞こえてくるのが「AIに学習させるべきインターネット空間にある情報の不足」です。サムスンのアンビエントセンシング、LGの空間AIのプラットフォーム確立への意思表明、そして中国大手企業のAIスマートホームへの参入。この動きは、AIがWEB空間にある情報をある程度学習しきってしまったいま、生活者の行動データ把握に優位性を持つ家電メーカーから始まろうとしている「生活空間データ獲得競争」の号砲ともいえるのではないでしょうか?

モビリティも人をセンシングする

そして家と街をつなぐモビリティでは、EV化・自動運転化が進む中で、車内空間の体験を差別化する技術が注目を集めました。今回、Hondaは、「Honda 0 SALOON」「Honda 0 SUV」のプロトタイプを世界初公開。「Honda 0シリーズ」は、クルマの中の人間の様々な状況、感情、会話をセンシング。そのデータを元にAIが室温などはもちろん好きな色、音楽なども理解し心地よい環境を作り出すことができます。

そして、この快適な体験を届ける基盤として今回、ASIMO OSを発表しました。ASIMO OSは、運転制御とUI/UXを統合的に管理する点が特徴です。これにより、より高度な自動運転機能と、快適な車内環境の両立が可能になります。この統合的な体験を届けるために、Hondaとルネサス エレクトロニクスが共同開発した最先端の3ナノメートルプロセス半導体が搭載される予定です。

クルマが社内の人をセンシングし、AIがパーソナライズされた快適な体験を届けるというコンセプトはヒュンダイモービスやソニー・ホンダモビリティのAFEELAなどでも語られており、これからのモビリティ分野における大きなトレンドになりそうです。

ヘルスケアはどこでも気軽に継続的にセンシング&モニタリング

街、家、クルマ…様々な空間のなかで人の様子がセンシングされ、AIによる提案を受けられる。このような流れの中でヘルスケア分野でも、AIを活用した健康状態のモニタリング技術が進化しています。その大きなトレンドはどこでも気軽に継続的に体調をセンシング、そしてモニタリングできる点です。

Xandar Kardianが発表したベッド脇に設置する非接触センサーで健康状態をモニタリングし、危険を察知すると家族にアラートを送信するサービス。人の声を継続的にモニタリングして、快・不快を判別し、幸せな生活を提案するデバイスbeing u。また、WITHTHINGSが提案した、スマートミラーの前に立つだけで全身の健康状態をチェックできるコンセプトモデル「OMNIA」…など、今回は人の健康を継続的、気軽に見守ることのできるデバイスが数多く出展されていました。

それらの製品に特徴的だったのは人の表情や外観を見るだけ、声や心音を聴くだけ、息や唾液、尿をかけるだけ…労力の少ないインプットで人の体調やメンタルの状態が詳しくわかるということです。AIが人の体調に関するビッグデータを学習することで、人にとってはちょっとしたインプットから重要な結果がわかるようになっているのです。これらの技術により、私たちの健康状態は継続的にモニタリングされ、AIが適切なアドバイスやサポートを提供してくれるようになります。

AIにサポートされた人機一体がはじまる

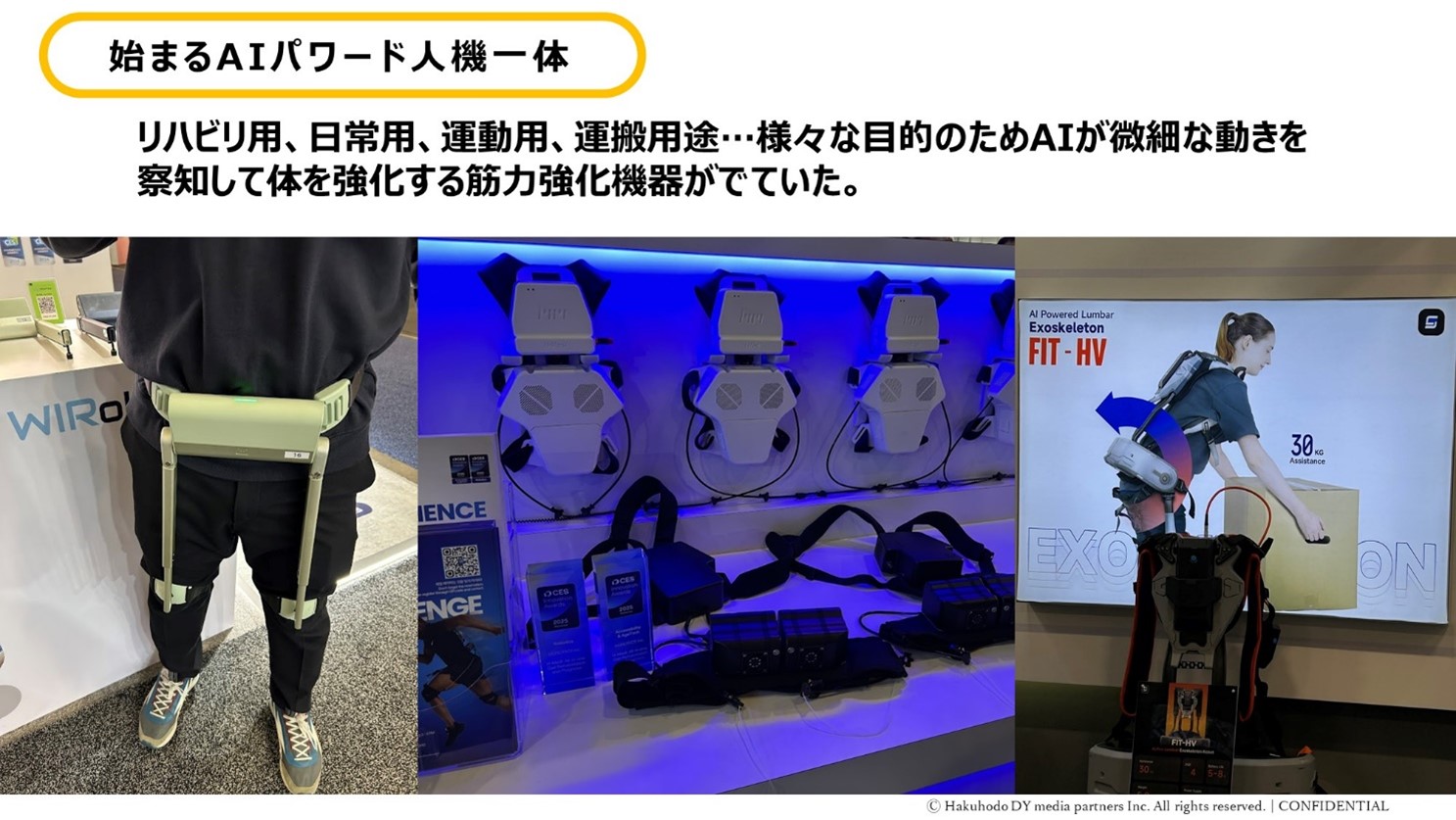

このように身体をサポートする技術という意味では、直接的に人間の身体そのものをサポートする機械型義足や外骨格など、人機一体技術も進化を遂げていました。

今回ベストオブイノベーションを受賞した、アルゴリズムによってサポートされた機械型義足、BioLegと、AIサポートされた歩行・走行強化外骨格HyperShellなどはその代表例を言えるでしょう。

このよう人機一体デバイスはリハビリ用、日常用、運動用、運搬用途と目的は違えど数多く展示されていました。これらに共通するのは、AIが微細な身体の動きを察知して、デバイスが人間の動きをサポートし、強めてくれるということです。実は私も昨年体験した歩行サポートデバイスを再度体験したところ、昨年はかなり強引に太ももを引っ張られる印象のあった製品が、かなり快適に足の動きをサポートしてくれるようになっていました。担当者に伺うと人の動きをAIが学習し、アルゴリズムを改善した成果があったとのこと。まさにAIを活用した改善により、人の動きの心地よい強化が実現されていたのです。

AIによる情報生活の強化から生活全体の強化へ

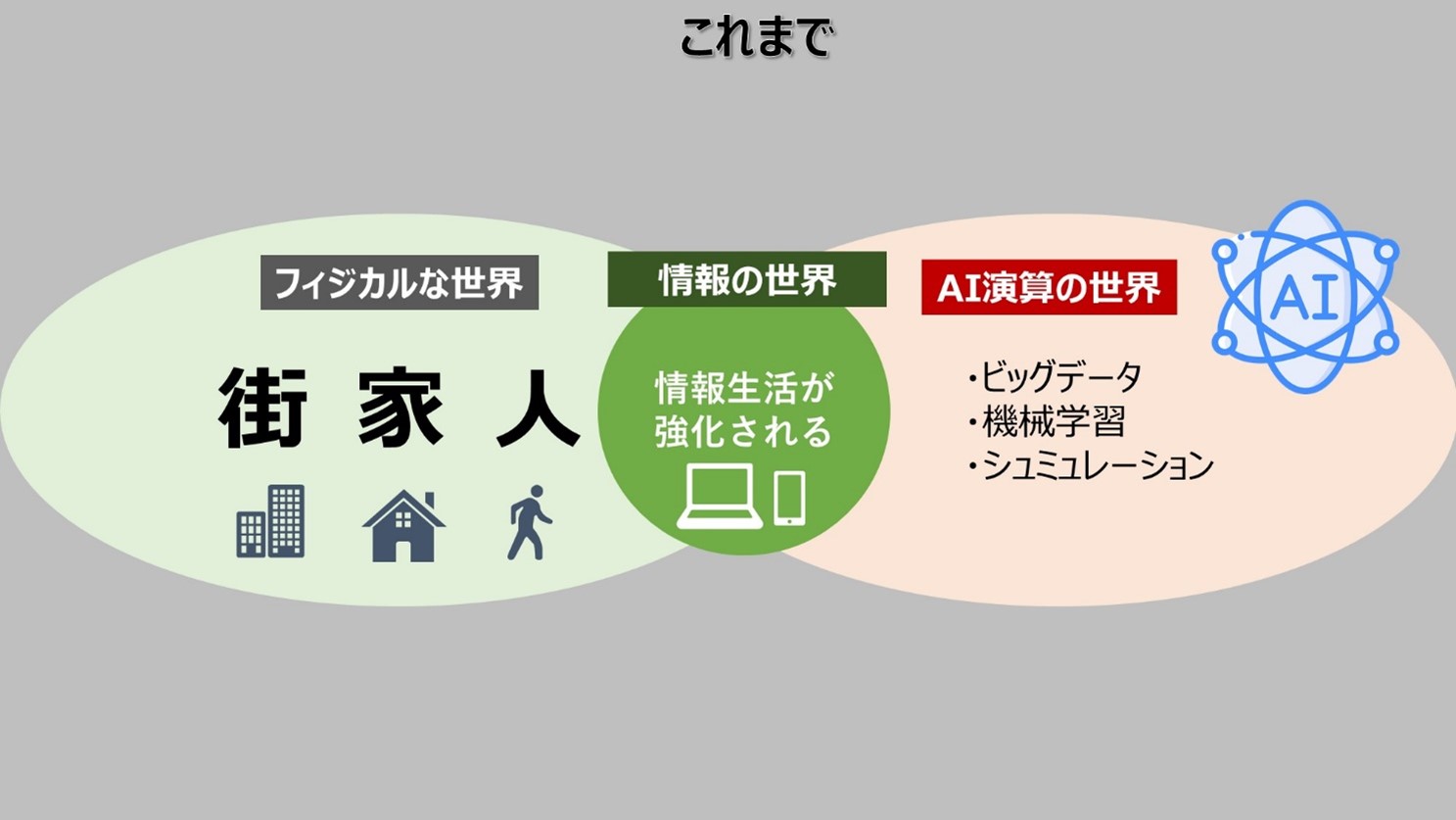

ここまで見てきた中で、街、家、人(そして身体そものの)…生活の様々な場面が360度センシングされ、そのデータをもとに多くの生活の場面でAIが人をサポートし、心地よく強化してくれる様子が見えてきたのではないでしょうか?

これから起きようとしている変化とはなにか? それは私たちの生活のあらゆる場面がAIによって、より良く、より効率的に、より快適に強化されることだと考えています。 これまで、私たちは生成AIの登場に驚き、喜んでいました。ただ、これはあくまでスマートフォンやPCのなかで情報生活が便利、快適、効率的に強化されることへの喜びではなかったでしょうか。

これからは、フィジカルな世界の街、家、人が360度センシングされ、そのデータがAIによる演算処理の世界へと送られます。送られたデータはAIによる演算処理の世界で学習され、さらに現実世界ではできないような様々な事態のシミュレーションまで行われ、強化されます。そして強化されたデータが再びフィジカルな世界の街、家、人へと還元され、多様なデバイスと共に便利で安全、快適、効率化された生活を実現していくのです。

AIと生活者の接点はシンプルなAIエージェントになる

では、このようにAIが生活の様々な場面に浸透していく中で、AIと生活者の接点はどのように変化していくのでしょうか? フィジカル世界の背後で複雑な演算を瞬時に繰り返すAIですが、そのインターフェースはシンプルにAIエージェントになるのではないかと思います。AIエージェントは、自然言語で対話可能なインターフェースを通して、ユーザーの好みに合わせた提案や行動を様々なデバイスと共にしてくれるでしょう。昨年もロレアルやウォルマートがパーソナライズされた買物体験を実現するための対話型AIを発表していましたが、今年はより生活行動を後押しする存在として進化したものが登場しました。

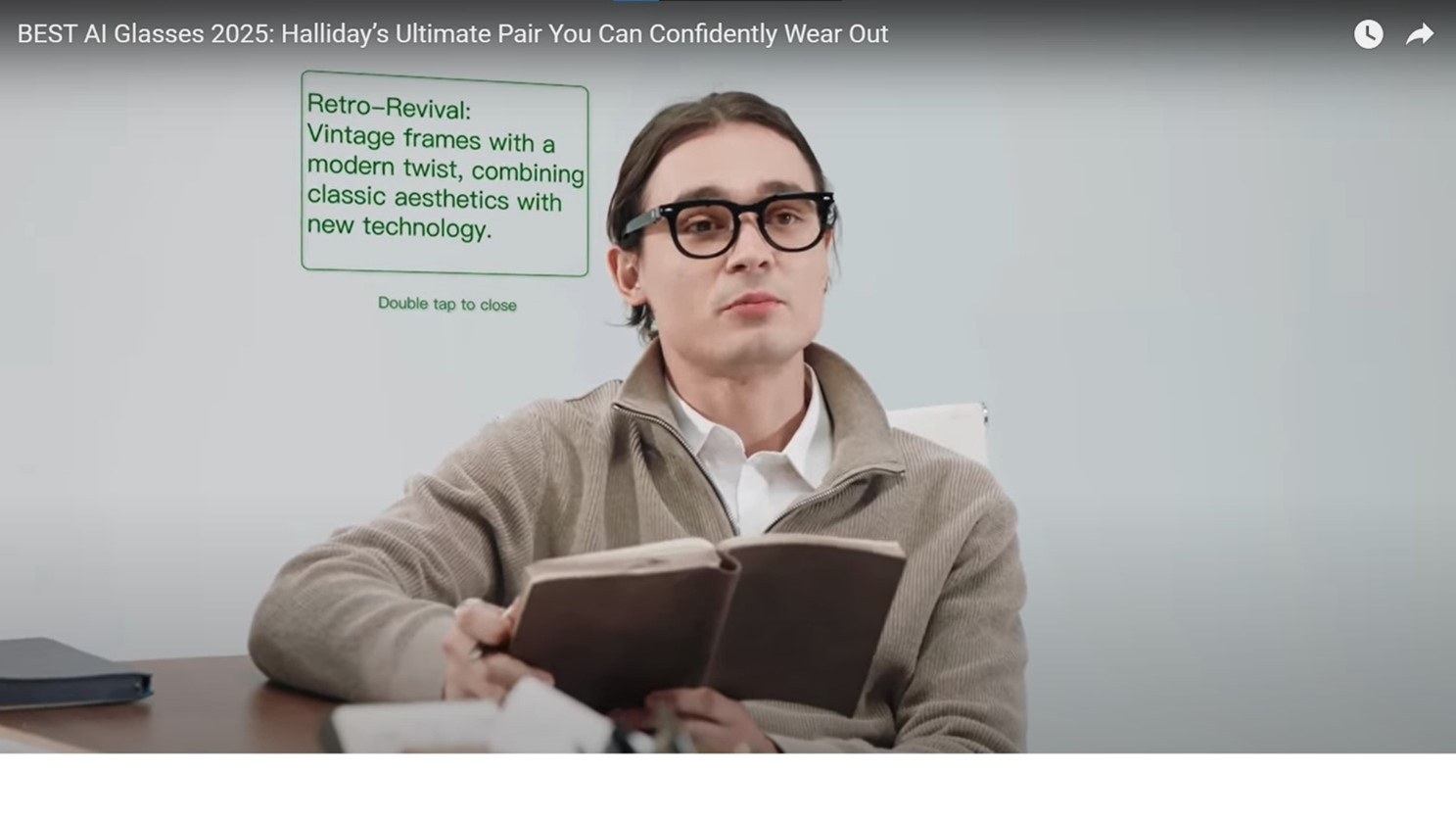

例えばパナソニックは、家族向けのAIコーチ「Umi」を発表。Umiは、家族の生活をサポートし、幸せを実現するためのアドバイスを行い、家族みんなのスケジューリングまで代行してくれます。また、デルタ航空は、飛行機での移動をサポートするAIコンシェルジュを発表。スマートグラスを通して、出発時間や搭乗口などの情報を提供するコンセプトを発表しました。生活者に寄り添い、様々な生活行動をサポートしてくれるこのようなAIエージェントは、これからのAIによって強化される時代にますます求められるものになるでしょう。

そしてこのようなAIエージェントはスマートフォンやPCなどのデバイスに縛られません。テレビ、クルマ、冷蔵庫、洗濯機、イヤフォンなど様々なデバイスに遍在し、いつでもどこでもAIエージェントと語りあいながら生活を強化することを可能にするのです。

AIと生活を共にするデバイスとして、今年は特にスマートグラスの可能性に注目が集まりました。特に話題になったのはHalliday。わずか35gと軽量ながら12時間使用可能なスマートグラスです。HallidayはプロアクティブAIを搭載し、周囲の音声や状況を把握しながら、ユーザーの求めに応じて生活をサポートしてくれるというデバイス。コンセプトムービーでは複雑で長い会議の最中に、会議の内容を把握し「このような提案が効果的です」とスマートグラス上でアドバイスをくれる様子が紹介されています。多言語翻訳も可能で、まさに「日常生活を強化してくれるAIエージェントデバイス」と言えるでしょう。

AIエージェントによるコミュニケーションの変化

このようなAIエージェントの登場は、私たちのコミュニケーションにも大きな変化をもたらします。AIエージェントとの対話という新たなタッチポイントが登場することで、企業はAIエージェントにむけたコミュニケーション戦略を構築する必要性に迫られるでしょう。いわばこれまで検索されるためにサーチエンジンマネジメントが求められていたように、AIエージェントに自社商品・コンテンツを認識し、お薦めしてもらうためのマネジメントが求められるようになるのです。

さらに、クリエイティビティの発揮の方向性も変化します。現在、生活者の性年代、居住地などの「属性」に応じて広告配信を行うことが可能ですが、今後は生活者のセンシングから生活者の体調、感情、雰囲気などの「状態」がわかるようになります。この「状態」に向けて、AIエージェントが自社商品・コンテンツについてどのように語り掛けてくれればいいのか? さらにその周辺で広告配信が可能であるのなら、どのような広告表現が人の状態にドンピシャでも不快ではない心地よい表現になりうるのか? 今までにはないクリエイティビティが求められることになりそうです。

おわりに

CES 2025では、AI技術の進化が私たちの生活にもたらす大きな「文脈」を見ることができました。AIは、もはや情報空間だけの技術ではありません。私たちの生活空間全般に溶け込み、360度センシングによって得られた情報をもとに、様々なデバイス、そしてAIエージェントと共に生活をより強く、豊かにしてくれます。

生成AIがわずか2年で大きく進化したように、このような未来も遠からず実現していくことでしょう。この大きな変化に備えるためには、AIを活用したデバイスの開発はもちろん、自社の商品領域におけるAIエージェントの開発、AIエージェントに認識してもらうための情報開発など様々なアクションが求められます。もちろん、この挑戦に対する成果は未知数で不安もつきまとうことでしょう。しかし来たるべき未来に「具体的にどんな変化が起こるのか?」「どう対策すればいいのか?」を具体的に学ぶためもまずは小さくとも挑戦し、経験値を積むことが重要ではないでしょうか。

小さな一歩を踏み出すか、踏み出さないか。激変の時代だからこそ、この一歩が次の時代の大きな差を生み出します。島国の中で生活者の機微を読み取り、寄り添うことに長けた日本企業だからこそできる、小さな一歩がかならずそこにはあるはずです。

取材・レポーティングスタッフプロフィール

特別協力

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。また、博報堂DYメディアパートナーズは、2025年4月より統合して博報堂になりましたが、サイト内の社名情報は掲載当時のものとなっています。