東京が異常? 特殊? 日本のマス層は地方にいる!? @メ環研の部屋

新しいビジネスや商品のPRにおいてよく用いられる「使えば便利になりますよ」「新しくて面白いですよ」というアプローチ。しかし、それは果たして想定した形で全国の企業や生活者に有効なのでしょうか?

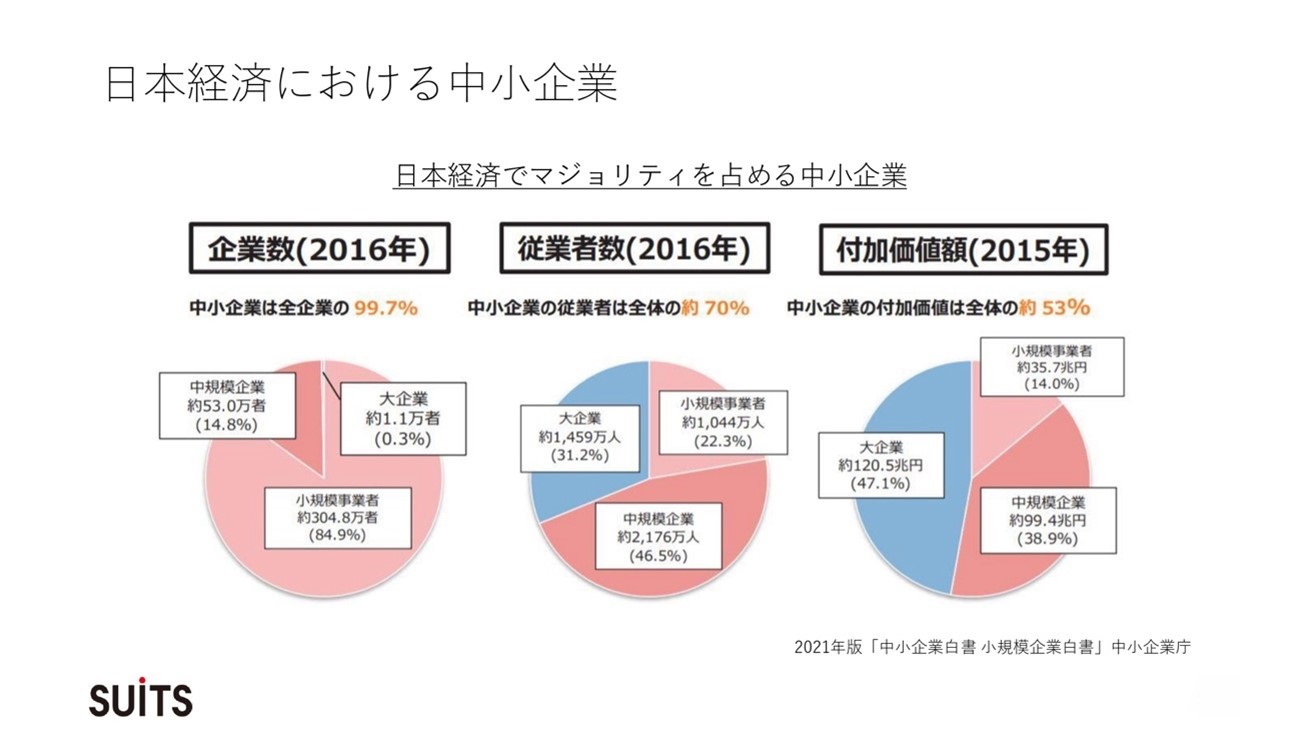

今回、「日本では労働人口の約7割が中小企業に勤めている」という点に着目し、日本のマス層の中心に迫っていきます。

ゲストは国内テーマパークの再生やYouTuber事務所の経営の経験を持ち、現在は中小企業向けSaaS事業を展開する株式会社スーツ代表取締役社長CEO小松裕介さん。担当はメディア環境研究所の森永真弓上席研究員です。

東京の価値観は「異常」

SaaS利用に見る東京と地方の違い

森永:私は生まれも育ちも東京なので「自分は日本の“普通”がわかっていないんだろうな」という不安をいつも抱いています。

20年ぐらい前にあるアーティストのCDが100万枚近く売れ、数字では明らかに日本のメインストリームなのに、私の周りにはCDを買ったり、ライブに行ったりしている人が誰もいなかったということがあって。「東京の人の方が“マス層”からずれているのでは?」と気になっていたんです。

小松さんから地方の中小企業で働く方々の話を聞き、“日本のマス層”を考えるヒントになるのではないかと思い、今回のウェビナーの開催に至りました。

さて、小松さんが携わられているSaaS。企業のDX推進の空気もあって、たくさん登場していますが、地方の中小企業ではどれほど使われていますか?

小松:答えは「使われていません」。東京の会社だとSlackを使う人も多いと思います。ただ、私が普段接する地方の会社では、LINE WORKSやChatworkを使う会社もありますがメールや電話も多い。もっと言うと、「BtoBマーケの世界ではいまだにFAXの存在感が大きい」とさえ言われています。

森永:と聞くと、デジタルが得意な世代が台頭すれば、DX化は進むのかなとも思ってしまうのですが?

小松:それもありえます。例えば、新聞の購読層は特定の年代を境にガクンと減っている。テレビからYouTubeへの移行も同様ですが、ある年代、もっと言えば、ある日を境に、行動変容が起きているんですよ。

森永:東日本大震災の直後に一気にLINEが浸透し、その後、数年たってLINE WORKSが普及したような感じでしょうか?

小松:そうですね。何かしらのタイミングで一気に進むのが実態です。

森永:では業務用システムの使い方において、地方の中小企業と東京の人たちとの違いで一番大きいものはどこでしょうか?

小松:まずはデジタル環境ですね。地方の中小企業では、未だにパソコンが部署に1台しかないケースがあります。スマホのアプリのダウンロードが困難な方もいたり。

そして、たとえデジタル環境があったとしても、業務用ソフトであることと、UX/UIの違いという2つの理由で普及しないことがありますね。スマホを使いこなす若い世代でも、ゲームはできても業務アプリケーションを使えるかというと別の話です。正直、ゲーム会社やグローバル企業はインターフェースに桁違いの金額を投入していますからね。日本の業務用SaaSは決してわかりやすいUX/UIではないということです。

森永:そうなんですか。とはいえ、東京との取引があるが故に、DXの波が押し寄せてはいませんか?

小松:その波とは切り離されている感じがあります。実際のところ、10~20年前と同じことを生業にしているという人がたくさんいる会社もありますから。

日本でExcelを超えるSaaSが普及しない理由

森永:以前、「Excelを超えるSaaSは日本国内では普及しない」とお聞きしましたが、なぜ他のサービスは使われないのでしょうか。

小松:僕たちの会社はExcelのインターフェースを真似たタスク管理ツールを開発しているんですが、それには理由があるんです。

例えば、最近Notionが流行っていますよね。東京のメディア関係者なら「流行っているからちょっと使ってみようか」と軽いノリで前向きに反応してくれると思います。

でも、同じことを地方で言うと「よくわからないからExcelにして。みんな使えるでしょ」となるんです。

森永:いろいろな会社が「Notionの方が使いやすいでしょう?」と提案しても?

小松:そうです。東京にいるとわからなくなっちゃうのですが、やっぱり「東京の会社が異常」なのだと思います。働き方も価値観も全く違うんですよ。

例えば、僕が伊豆シャボテン公園の再生に取り組んでいたときにこんなことがありました。冬季は17時閉園なのですが、公園にいる人たちは16時半頃に帰り支度を始めるんですよ。僕が「えっ? もう?」と驚いたら、「違うよ、それは小松くんの感覚が間違っているよ」と指摘されました。

観光地の伊豆では暗くなったら帰り支度をするし、残業もしない、朝に雪が降ったら誰も会社に来ない。これが当時の伊豆の「普通」でした。

森永:東京のビジネスマンの「必要だから」とか「新しいものに追いついた方がいいから」という理由で行動変容を求めることは押し付けになるかもしれないのですね。

小松:そうです。新しいものや便利なものを「面白いな」とモチベーションにする人は、すでに都会に行っています。今、地方には「できれば、昨日と同じことをやり続けたい」「平穏無事が第一」と考える方がたくさんいることを忘れてはいけません。

「分断」を前提に考える時代に

東京の価値観を押し付けていないか

森永:東京の感覚で「新しいことに振り向いてほしい」というアプローチを進めると、東京、大阪、名古屋などの都会の人しか振り向いてくれないということですよね。

変わらないことが普通である人たちに、興味を持ってもらうためには何を頑張らないといけないのでしょうか?

小松:シンプルに「分断されていること」を前提にして、企画を立てる必要があると思います。「いいものがあるから、みんなこれいいでしょ」は、もはや価値観の押し付けに近いですね。

森永:地方で今の自分の生活に満足している人たちは、特定の環境の中での楽しみ方を見つけていくということですか?

小松:そうですね。昔の地方には憧れ、羨望、嫉みも含めて東京に対してモチベーションがありました。その後、いわゆるマイルドヤンキーと呼ばれる若者が「地方も最高だぜ」と言いはじめ、その先に現在があると感じます。

「いいものを作れば、振り向いてもらえる」はもう古い

森永:昔はテレビをつけっぱなしにして東京の情報を浴びるしかありませんでした。でも今は、YouTubeなどで自分に最適なものを選べるようになった。その結果、「現状がいい」となっていくわけですね。

小松:そうですね。日本ではYouTubeなどを含め本格的な多チャンネル化が進んだのはここ5年ぐらいですが、多チャンネルになればなるほど、細分化されてきます。

音楽やTikTokなどのショート動画のような軽いコンテンツは地域にかかわらず広がりやすいですが、日常で使うBtoBの業務アプリケーションのように接触時間が長いものに関しては分断化がかなり進んでいますね。

森永:メディアとしては軽いコンテンツを浴びたら、気になってもっと深掘りしたり、本編を見に行ってくれるのが理想ですよね。でも、軽いものを流し見しているだけで、本編にはたどり着いていないという状態なのでしょうか?

小松:本編までのステップを細かく設定しないと、そこまでたどり着かないどころか、自分に向けられている情報であることすら気づいてもらえないんです。

BtoBマーケの場合、ランディングページに入ってもらい、ホワイトペーパーダウンロードしてもらい、そこからセミナーをやって、LINE登録してもらって、クロージング……など細かいステップを用意しています。広告を出してから、実際に買ってもらうってすごく大変なことなんですよ。

今のメディアでも相変わらず一部の人は「いいもの作ったら見るでしょ」と考えていて、マーケティングのステップをすごく雑に扱っているのではないでしょうか。

日本の「マス層」は地方にあり

その情報、誰に向かって発信している?

小松:では、コンテンツをどこに向かって作っていけばいいのか。この間、ある地方の中小企業の人からこんな話を聞きました。「東京のスタートアップがイメージする地方の中小企業は、実際のところ地方の大企業だ」と。

東京では従業員300人と聞くと「小さい」と感じるかもしれませんが、地方では大企業と言われることもある。それくらいターゲットの認識が違うのが実態です。

森永:私たちメディア環境研究所では、生活者の定量調査としてよく全国平均を取ります。そのように平均を取った結果、都会の人でも中小企業の人でもない、「誰でもない人間」を分析してしまっている可能性があるのかも?と思うことがあるんですが……

小松:可能性は高いですね。もうグルーピングを変えないといけないところまで来ているんだけど、ちょっと時代の変化が速すぎてついていけていない感覚はあると思います。

森永:最近、「Z世代」って括られているじゃないですか。私自身は「ロスジェネ世代」ですが、この言葉で一括りにされていることに違和感があるんです。

そこでZ世代も同じではないかと思って調査をしたら、世間のイメージするZ世代像のような全ての平均データを備えている子はあまりいませんでした。Z世代の要素は1~2個あるけど、他は全然違いましたという子がたくさん出てきて。平均データって危ないな、と思いましたね。

小松:アンケートの罠と言えそうですね。

森永:調査データを平均するとまずそうなときに、どういう項目で分けるといいのでしょうか。地域や職業、収入だけじゃなくて、勤務先の人数も聞いておくとか……?

小松:勤務先の人数でビジネススキルが分かります。中小企業DXの文脈では「社員数が30人を超えると、自社でマニュアルを作れるようになる」という話があります。

森永:そういう動きが社内で生まれてくるということですね。

小松:一方で、10人を切るとアプリのインストールすらできない会社もあります。DX支援会社の観点からすれば、人数が少ない方が簡単に支援できそうなものですが、実際は一定の人数規模の会社の方がITリテラシーをはじめ全体的にスキルや仕事に対するモチベーションが高く自分たちで動いてくれるんです。中小企業も一括りにはできません。

また、同じ中小企業の中でも「デスクワーカー」と「ノンデスクワーカー」という分け方もあります。パソコンを使う「デスクワーカー」たちはメディアとの接触時間が長い。

でも、工場や飲食店の調理場で働く「ノンデスクワーカー」たちは基本的に業務中にメディア接触をしないんですね。ちなみに、「ノンデスクワーカーには音声コンテンツの方が届きやすい」などの傾向もあって。中小企業の中でも細分化されていますね。

中小企業の生産性が日本の未来を占う鍵になる

小松:日本では全企業の99.7%を中小企業が占めていて、全従業者の7割が中小企業で働いています。働いている人のマスは中小企業にあるんです。

小松:ここでちょっと興味深いデータを紹介します。大企業と中小企業の生産性の比較データなのですが、中小企業の生産性は大企業の3分の1ぐらいしかないんです。

「大企業だって生産性はそんなに高くない」と思われるかもしれませんが、実はとても生産性が高いことが示されています。

森永:日本の生産性が低いというのはあくまで全国平均の話で、むしろ大企業の人は働き過ぎの可能性があるってことですね。

小松:これは日本の課題です。今後、人口が減っていくなかで生産性を上げないと国力を維持できない。そのために中小企業の数を減らした方がいいという意見もあるぐらいです。

これは中小企業で働く人をないがしろにするという話ではありません。先ほどのとおりデータ上、中小企業で働く人は労働人口の7割、つまり「人口が減少するなかで貴重な労働人口となる人たちの生産性を上げるには?」という話なんです。

森永:でも、都会の大企業が中小企業を買収して、「都会の価値観で働け」と言われて、すぐ適応できるのでしょうか?

小松:価値観さえ理解してもらえれば、生産性はぐっと上がると思います。

15年前、私がシャボテン公園でカピバラの露天風呂を仕掛けたときの話です。当時は、地方の会社だったのでPRという概念がなくて。数多くプレスリリースを出すところから始めました。最初は、地元出身の広報部の社員は「つらい」と言っていました。

森永:でも、慣れてきたり、「お客さんが増えて嬉しい」みたいなリターンもあったりして受け入れてくれたということでしょうか。

小松:そうです。当時は勝ち筋がありました。伊豆には各マスメディアの記者がいたんですよ。カピバラの露天風呂のニュースがローカルから通信社、そして全国ニュースで流れていった。地方のメディアが生きていたんですよ。でも、今後はその記者がいなくなる時代が来そうです。

森永:地方の情報が上がってこなくなると、さらに分断が進みますね……。ますます平均値に意味がなくなっていきそうです。

小松:ローカルニュースを誰が届けるかという問題もあります。社会的な価値はある、それをどうマネタイズするかが課題で、みんなそこを模索しています。

まとめ

今回は、地方の中小企業におけるSaaS利用を切り口に、話題は地方と東京の価値観の「分断」から、さらに地方の中で起きている「細分化」にまで及びました。

東京の価値観は、決して日本のマス層のものとは一致していません。本当のマス層である地方に目を向け、ビジネスでは価値観の違いを踏まえた上でのアプローチやステップの構築を、また調査の際には地元の人たちの気持ちがわかる質問票や分析軸を建てる必要性が見えてきたのではないでしょうか。

<登壇者プロフィール>

経営支援クラウド 「スーツアップ」 / https://suitup.jp/

(編集協力=沢井メグ+鬼頭佳代/ノオト)

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。また、博報堂DYメディアパートナーズは、2025年4月より統合して博報堂になりましたが、サイト内の社名情報は掲載当時のものとなっています。