人類が初めて向き合う3つの問題にテクノロジーの力で立ち向かう チーム安野が提唱するデジタル民主主義×日本の未来

メディア環境研究所では、AIが社会や産業、メディアにもたらす影響について研究・洞察する「AI×メディアの未来」プロジェクトを立ち上げました。その一環として、さまざまな分野で活躍している有識者にインタビューを重ねています。

2024年の東京都知事選でデジタル技術を活用した選挙活動で話題を呼んだチーム安野。民主主義に新たなアプローチを提案し、選挙の枠を超えた革新として注目を集めました。今回は、デジタル民主主義の背景にある課題と可能性、そして日本の未来について、先の東京都知事選立候補者であり、AIエンジニア、起業家、SF作家の安野貴博さん、チーム安野の技術面を支えた青山柊太朗さんにお話を伺いました。

選挙を通じて「AIあんの」が残したインパクト

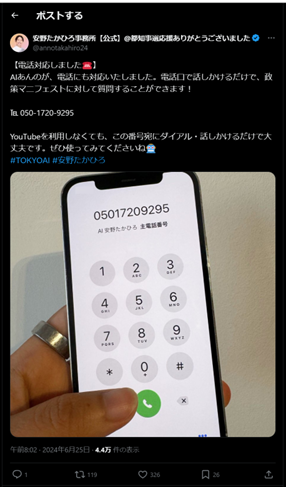

――AIアバターによる対話型コミュニケーション「AIあんの」サービス(YouTube LIVE/電話)を利用した一般生活者はどんな人たちが多かったのでしょうか?

安野:「AIあんの」を利用された方々は、大きく2つの層にわかれました。まずは、「新しい試みだから面白そう」と関心を持ってくださった方たち。どちらかというとテックドリブンで、技術に興味を持っていただいた印象です。

もう1つは、「自分の意見を伝えたいけれどこれまでそういった場がなかった」と感じていた方たちです。なかには「初めてYouTube LIVEを使って意見を表明してみました」という方もいらっしゃいました。

参考:「AIあんの」をシニアの方々に体験していただきました #安野たかひろ 事務所(公式)

――今回の活動を通して、選挙におけるデジタル技術の活用にどのような影響を与えたと感じていますか?

安野:ワシントンD.C.の法律はすでにGitHubで管理されており、デジタル技術が公共領域や政策領域の分野でも使えることはわかっていました。

ただ、AIアバターを使って大々的に選挙活動をしたのは(AIあんのが)ほぼ世界初の事例だと思っています。同時期にイギリスで、実業家のスティーブ・エンダコットさんも「AIスティーブ」を使った選挙活動をされていました。イギリス総選挙は7月4日開票で、東京都知事選は7月7日。本当に同じタイミングでのチャレンジでしたね。その後、日本でも国政政党の党首レベルの人たちがAIアバターを用意するようになり、国民民主党の玉木雄一郎さんの「AIゆういちろう」、立憲民主党の泉健太さんの「泉健太AI」などがありました。

どこまで影響したかは分かりませんが、おそらく「こういうのをやっても大丈夫だよね」という空気感は作れたのではないかなと感じています。

――デジタルに苦手意識がある人でも、「AI あんの」の電話というUIは接触しやすかったのではと推測します。

青山:はい、良い反応が多かった印象です。「電話でAIあんのと話したら、AIに言われているのに自分の感情が動いた」という趣旨のXの投稿を読んだとき、単なるAIチャットボットではなく、コミュニケーションの相手になれているんだなと感じました。

電話という手段を用意したことで、安野さんが伝えたい「テクノロジーで誰も取り残さない東京へ」というメッセージを強く伝えられた感覚もありました。

安野:それは私も強く感じました。印象的だったのは、「毎晩、『AIあんの』と喋っていたら徐々に安野がわかってきた」という投稿です。

単純な接触回数も関係しているかもしれないですが、少しずつコミュニケーションを重ねていきながら相手のことを分かっていく……。その感覚をAIに対して持つ方がいるのは、非常に興味深いなと思いました。

コミュニケーション設計の最適化が今後の課題に

――今回の選挙の反省点、また課題点はどこに感じましたか?

安野:今回は、圧倒的に認知が行き届かなかったと思っています。選挙中はSNS以外でほとんど取り上げられなかったのですが、選挙後は各メディアで取り上げられて。ある推計によると、「安野に投票したい」と思う人の人数は、選挙後1カ月で約3倍に上がったと言われているんです。

――まさしく、選挙後のほうが安野さんにスポットが当たっていましたよね。革新的な活動を行っていることを選挙中に伝えられなかったのは、もったいないという印象でした。やはりマスメディアの発信力は大きいと思いますか?

安野:認知拡大の威力は、やはり大きいと思います。まず存在を知った上で、さまざまな情報を調べていくものだから、知ってもらわないことには「AIあんの」にも我々のマニフェストにもたどり着けません。

残念だったのは、選挙期間中しか「AIあんの」を稼働させなかったので、多くの方々に情報が届いた選挙後に「触ってみたい」と思った方がいても使えなかったことです。「AIあんの」を動かすにはかなりお金が必要で、我々にそこまでの余裕はありませんでしたから。

――今回を踏まえて、政治という分野においてマスメディアと最新テクノロジーをどう活用していくといいと思いますか?

安野:新聞、雑誌、テレビといったマスメディアは、生活者が個別にメッセージを送ることはできません。なので、「AIあんの」のように「生活者自身が気になることを質問する」というコミュニケーションは難しい。ここは新しいメディアやテクノロジーの得意分野です。

一方で、SNSなどのプラットフォームで拾った意見をもとに、その結果や全体像をうまく伝える役割はマスメディアが得意なところであり、担っていく部分ではないでしょうか。

都知事選のときに、「Talk to the City」というオープンソースのツールを活用し、SNS上にある意見を収集、解析して「見える化」しました。選挙のときは、自分のタイムラインに支持している人の投稿しか出てこないフィルターバブル現象がよく見られますが、全体のマップを描くことでさまざまな意見が見えるようになったんです。

参考:東京都知事選2024におけるTalk to the Cityの活用ノウハウ

実際に2024年10月の衆議院議員総選挙のときに日本テレビの報道番組『news zero』で、AIを使ってインターネット上の選挙に関する声を分析し、ネットの声を「見える化」する特集を行いました。

――チーム安野では政策リポジトリをGitHubで公開し、プルリクエスト(変更提案)を募集し、運営が適切だと感じた変更点は政策ページに反映するというマニフェストの更新を実践していました。この活動に関しては、やってみていかがでしたか?

安野:GitHubでは、不適切な用語のフィルタリングと話題の重複検知を実施しました。ほかにも、ファクト整理をしたり、ふわっとした曖昧な意見に対して「なぜそう思いますか?」と問いを付け足したりもできるので、これからはそのあたりの支援も考えています。

また、今後はAIがメディエーター(仲介者)として動いて、100万人と一緒に議論するといったようなことも実現できるだろうな、という感触も持てましたね。

現状、悩ましいのは却下した意見のフィードバックをどれくらい返すかというコミュニケーション設計です。「これはダメだ」と思ったときに「それはダメです」とコミュニケーションするのか、そのまま放置して特にリアクションもないように見せるのか。ただ、プルリクエストをリジェクトするだけなのか……。

都知事選のときは時間がなさすぎて、対応しきれなかったというのが実情なのですが、もしリソースがあったらコミュニケーションをどれだけ厚めにすべきなのか、まだ答えが見つかっていません。

参考:マニフェストの高速なアップデートを支える政策オープンソースプロジェクト(GitHub)の概要

――「AIあんの」の開発を担当した青山さんは、どんな課題点を感じましたか?

青山:当たり前ではありますが、ドキュメントとして準備したこと以外の質問をされても答えられないという問題があり、その点は悩ましかったです。書いていないことも傾向からある程度は答えられるのですが、「AIあんの」にどこまで“勝手に”話させるか……、その線引きが難しかったです。

今回は守りの姿勢といいますか、基本的に政策に書いていないことは言わないようにしていたのですが、そうなると、打ち返せる回答の範囲が狭くなってしまう。より安野さんらしい回答を常に返すためには、何かを設計する必要があると感じました。

安野:例えば、自信がない答えについては、自信がなさそうな口調で話すプロンプトを導入するなどは可能かなと思いました。

人間なら濁しながら話すことはよくありますよね。LLM(大規模言語モデル)では通常、あまりそういうことはやりませんが、自信の度合いを計算するように指示すればおそらくできるはず。相手に有用な情報をなるべく多く与えられるように、言い方を含めて外付けできる要素が増えると、より理想的ですね。

デジタル民主主義を取り入れた日本の未来

――世界でもデジタル民主主義は推し進められていますが、安野さんが思う日本が参考にできる海外の事例はありますか?

安野:台湾の「市民立法」が参考になりますね。台湾には「Join」「vTaiwan」という政治参加のためのオンラインプラットフォームがあり、住民なら誰でもオンライン上で、法律案を提出できるんです。それに対して2カ月以内に5000人以上の賛同がついたら、政府が有識者を付けて議論を進めなければいけないことになっています。実際に、重要な法律も通せるようになってきました。

この仕組みを日本でも実現できたらと思っています。まずは全体の1%程度の法案を市民が提案する形に、それで上手くいけば2%にしていく。

その中で、どういうバランスが最適なのかを徐々に考えていくのがいいのではないかと考えています。もちろん全てを市民立法に置き換えられるとは思いませんが、まずは良いポートフォリオを見つける過程が重要ではないでしょうか。

――一般生活者に対して、政治におけるデジタルの普及が公平に行われるためには、今後どのような仕組みや配慮が必要だと思いますか?

安野:大事なことは大きく3つあって、そのバランスが重要だと考えています。1つ目はシステム、2つ目は政治的権力、3つ目がアテンションです。

まず、民主主義にとって必要なシステムをしっかり作ること。次に、政治的権力によってシステムが活かされること。当たり前ですが、システム上で一定の基準を達成したり、合意形成がなされたりしたら、実際に、都政なり国政なりでこういうアクションが起きるんだということが担保されていることが大事だと思います。

最後に、アテンションですが、仕組みがあっても人数が集まらないと議論は良くなりません。台湾でも「プラットフォーム上の一部の人たちだけが話し合ってできた法律に従うのも……」という議論も起きています。

人と人の信頼関係と一緒で、最終的にはプラットフォームを信頼できるか、このプラットフォームに書き込むことはどんな価値を持つのか。そういう共通認識を作れるかどうかが鍵だと思います。

――具体的にどうシステムを政治に取り入れていくイメージなのでしょうか? 現時点での構想はありますか?

安野:例えば、2020年は連日、東京オリンピックを延期するか、中止するか、決行するかという議論が行われていましたよね。そのときに東京都が、マイナンバーと連携したアプリを使えば、民意を収集できたかもしれません。

重要なイシューが発生したときに、まずはさまざまな手段を使って意見を聞く。そして、集約・解析した結果を市民にしっかりと広く公開し、みんなで同じデータを見て話せるようにする。これがまず大事だと思います。

注意したいのは、そこで出てきた多数派意見に、必ずしも従う必要はないという点です。つまり、反対多数であっても決行してもいいし、その逆でもいいと思うんです。

一方で、さまざまな意見に対して説明責任は発生するので、その責任はしっかり果たしていく。「こういう意見に対してはこう思いました」「AとBの意見に関しては比較考慮するとAのほうが重要なのでこうしました」など、しっかり説明ができるといいのではないかなと思います。

――なるほど。ただ、特に高齢者層はデジタル技術に対して抵抗感を持っている人も少なくないイメージがあります。技術的な側面から、青山さんは今後どういった仮説を持ってアプローチしていくのがいいと考えていますか?

青山:スマホや最新機器などを使わなくても、コンピューターを介したコミュニケーションを取ることは技術的には可能だと思います。

例えば、紙に手書きされた文章を、コンピューターが利用できるデジタルの文字コードに変換するOCR(光学文字認識)と呼ばれる技術なども利用可能でしょう。ただし、そのコストに見合う価値がどこまであるのか。これからは、そちらに論点が移っていくと思います。

人類が初めて向き合う3つの問題、デジタル民主主義は突破口になるのか?

――現在の日本の民主主義に対して、どんなところに課題を感じていますか? 今後、テクノロジーやデジタルがそれを緩和する役割を果たせると思いますか?

青山:現在日本では、異なる背景を持つ市民同士が互いの考えを理解したり、直接コミュニケーションしたりする機会が少ないですよね。私の場合、都心から遠く離れたエリアに住む80代の高齢者とは直接話したことがなく、現在の自分の中にあるのはバラエティー番組で取材されている“おばあちゃん像”だけだったりします。

しかし、テクノロジーを介して間接的にコミュニケーションを取れる仕組みを設計できれば、マスメディアを介してしかお互いの存在や考えを認知できない状況から脱却できるのではないかと考えています。

マスメディアのように、いわば“中央”にあるハブを通してお互いコミュニケーションをするのではなく、メディエーター(仲介者)を通して直接コミュニケーションを取っていく設計が構築できるといいのではないかと思います。

安野:今の民主主義は、「人口ピラミッドの逆転」「環境変化への対応」「グローバル化による意思決定におけるステークホルダーの増加」という3つの大きな問題を抱えています。

3つとも人類史上初めて直面した問題です。私はその解決策として、デジタル民主主義の実践が適しているのではないかと考えています。

まずは、人口ピラミッドの逆転問題。現状の民主主義システムは約400年運用されてきた中で、特定の権力が暴走しないようにするなどさまざまなストッパーが付いています。

ただ、人口ピラミッドの逆転だけは違う。高齢化が進んだ社会ではそれぞれの個人にとっての最適な判断すると、社会全体としては“考慮の時間軸”が短くなってしまうという問題点があります。

それを避けるには、少数派の意見も通せる政治的な経路が必要なのではないでしょうか。日本で言えば、社会的な少数派である若者や現役世代の意見を反映できるパスを用意することです。台湾の市民立法の仕組みは、この問題を解決に近づけるためのデジタル民主主義の社会実装のひとつと言えると思います。

2つ目の環境変化について。現在、社会もテクノロジーも、ものすごいスピードで日々変わっていますよね。100年前なら4年に一度しか選挙がなくても、そんなに大きく環境が変わっていないから問題がなかったかもしれません。しかし、現在は4年も経つとがらりと状況が変わりますよね。今から4年前はコロナ禍真っ只中で、ChatGPTすらまだ登場していませんでしたから。

そんな現代には、4年に一度の選挙以外に、民意を継続的に反映させつづける仕組みが必要です。これもデジタル民主主義が役割を担えるのではないかと考えています。

3つ目のグローバル化に伴う、意思決定におけるステークホルダー数の劇的な増加と複雑化。かつては一つのコミュニティ内で大体の意思決定を完結できていたかもしれませんが、今はそれだと全体最適にならないこともあります。

東京のことを考えみましょう。都内で働いている人の半分は東京都民ですが、あとの半分は千葉県民・埼玉県民・神奈川県民などの都外にお住まいの方です。つまり東京で働いているにもかかわらず、そこで生まれた潤沢な税収は働いている人の半分にしか使われていない。それが果たして健全なのかどうかは、一つの問いです。

だったら、たとえば、東京都民が1人1票、千葉県民・埼玉県民・神奈川県民も1人0.3票というバランスで、東京の選挙を行ってみるという仕組みにしてはどうでしょうか? 数値は思いつきですが、もしかするとそのほうが全体最適な意思決定できるかもしれませんよね。

今の選挙の枠組みでは、1人1票しかできません。しかし、デジタルテクノロジーを使えば、第1段階としてネット投票、第2段階としてクアドラティック・ボーティング(投票者が自身の関心の強さに応じて票数を割り当てられる仕組み)なども導入できます。投票アルゴリズムを検証できれば、さまざまな投票計算ができるようになるでしょう。

これら3つの問題全てにおいて、デジタル民主主義の発展が有効な手段になりえます。現時点で他のソリューションは思いつかないので、人類はまずこれを試すしかないのではないでしょうか。

もちろん、かなり時間がかかって何も変わらない場合もありえるし、数年程度でこういうやり方が普通になっている可能性もある。候補者が何を言うか、あるいは行政が何をするか、それに対して市民が「良い」と思うのか、「嫌だ」と思うのか。そのやりとり次第ではないでしょうか。

2024年12月2日インタビュー実施

聞き手:所外協働プロジェクトメンバー 花光宣尚+メディア環境研究所 冨永直基、

所外協働プロジェクトメンバー 鵜飼大幹

編集協力:矢内あや+有限会社ノオト

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。また、博報堂DYメディアパートナーズは、2025年4月より統合して博報堂になりましたが、サイト内の社名情報は掲載当時のものとなっています。