AIは執事? 検索は “調べごと”から“相談ごと”へ、AI時代の「検索」最前線 @メ環研の部屋

スマートフォンやパソコンを使うたび、私たちは毎日のように「検索」をしています。検索エンジンでWebサイトを調べるのはもちろん、YouTubeやSNSでノウハウや口コミを探したり、今ではさらに生成AIに相談したりと、検索の手段や目的はますます多様化しています。

こうした検索の変化を捉えるため、メディア環境研究所では2025年1月28日~2月4日にかけて「検索サービス利用実態意識調査」を実施しました。担当は野田絵美上席研究員と、新メンバーの朝本美波研究員です。

検索エンジンからAIまで。広がる「検索」の選択肢

今回の調査では、検索を「よく利用する」「ときどき利用する」と回答した人の割合が95.6%にのぼり、ほとんどの人が日常的に検索を行っていることがわかりました。どのように検索が活用されているのか、詳しく見ていきましょう。

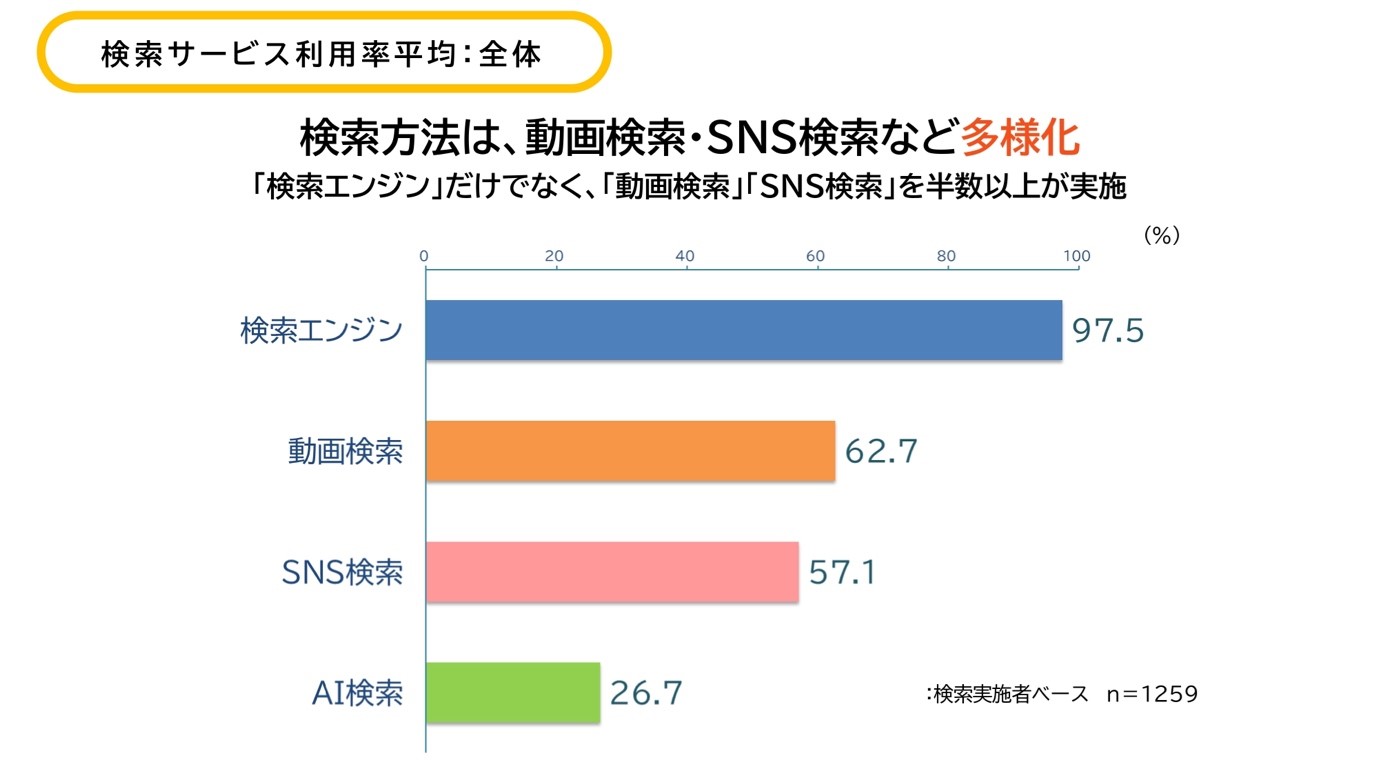

「検索エンジン」は9割以上の人が利用しており、すでに当たり前の手段となっています。YouTubeなどの「動画検索」は62.7%、「SNS検索」も57.1%と、いずれも過半数を超えていました。

さらに「AI検索」の利用率は26.7%となり、一般的な生成AIの利用率調査での1割程度という数値と比べると、比較的高い結果となっています。

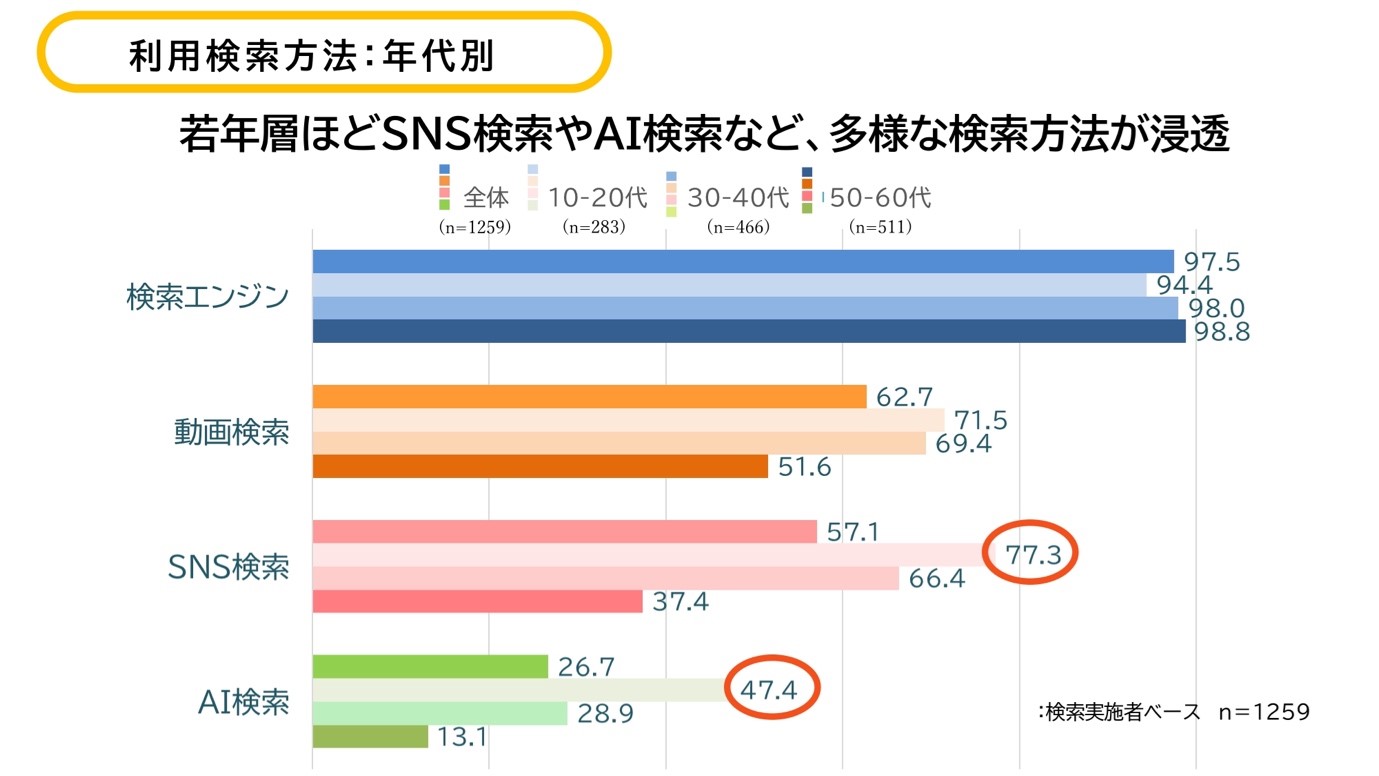

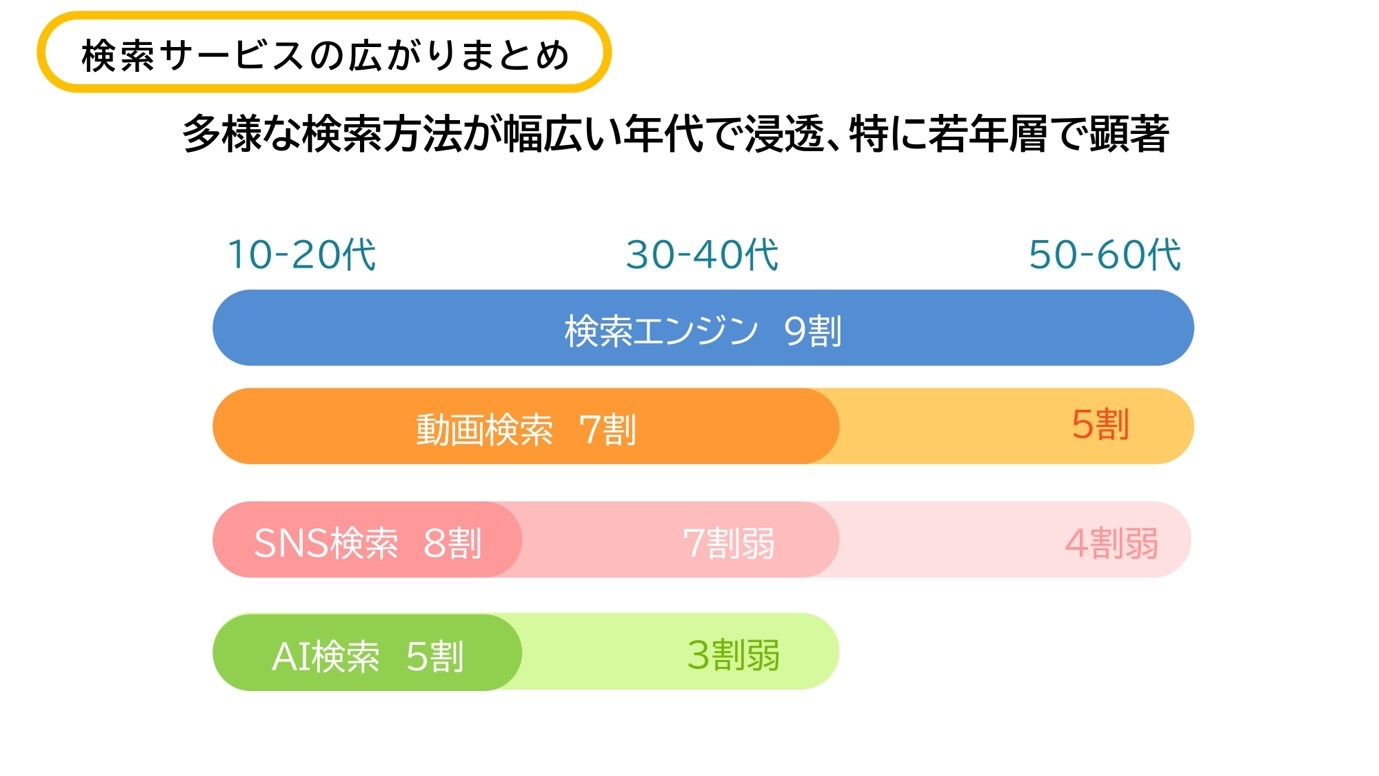

年代別に見ると、検索エンジンの利用率はどの世代でも9割を超え、動画検索は50~60代でも半数以上が活用していました。

一方、SNS検索は10~20代で77.3%、AI検索は47.4%と、他の年代よりも明確に高い結果となりました。検索行動の幅が広がるなか、若年層ほど多様な検索手段を取り入れていることがわかります。

検索手段が変われば、対象も魅力も変わる

今回の調査では、全年代の半数以上が「知りたいことに応じて検索サービスを使い分けている」と回答しました。それぞれの検索サービスでどのような情報を検索し、どこに魅力を感じているのかを詳しく見ていきます。

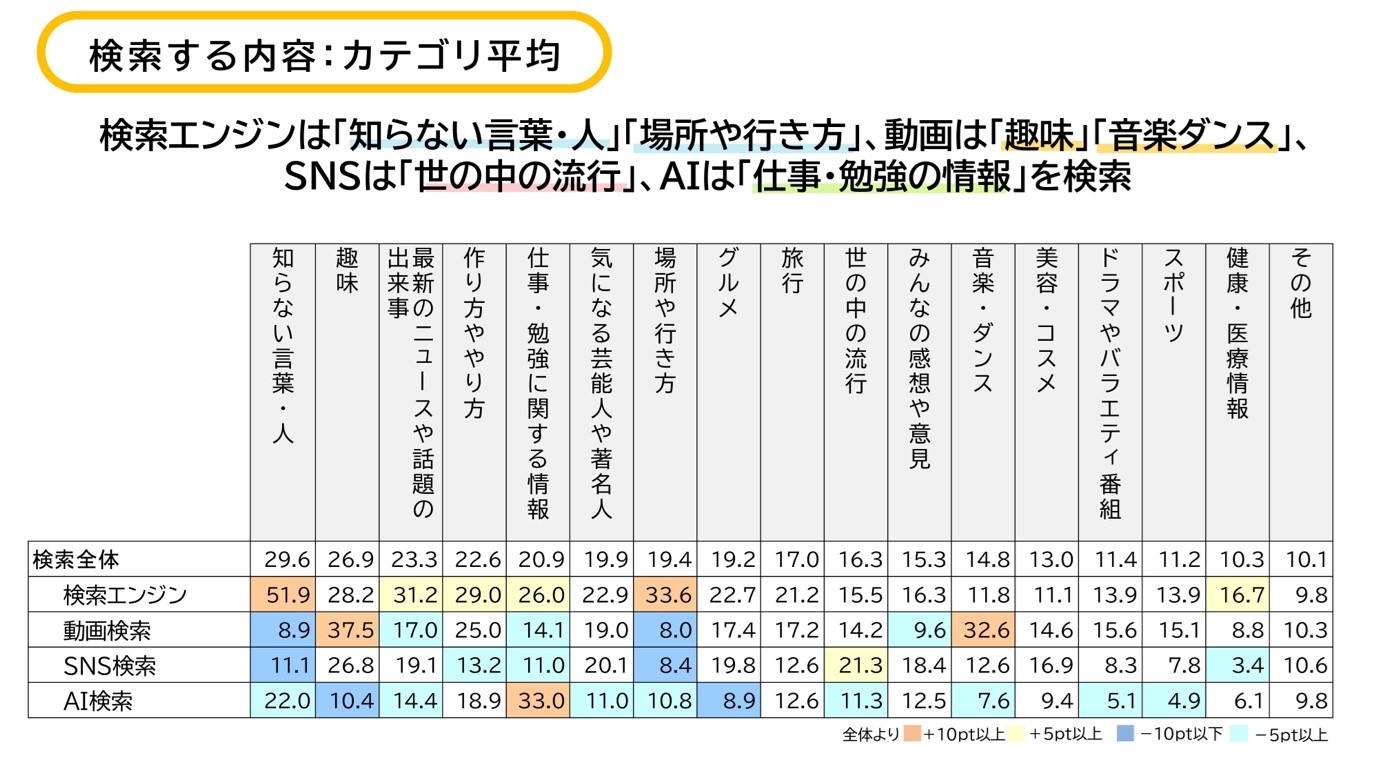

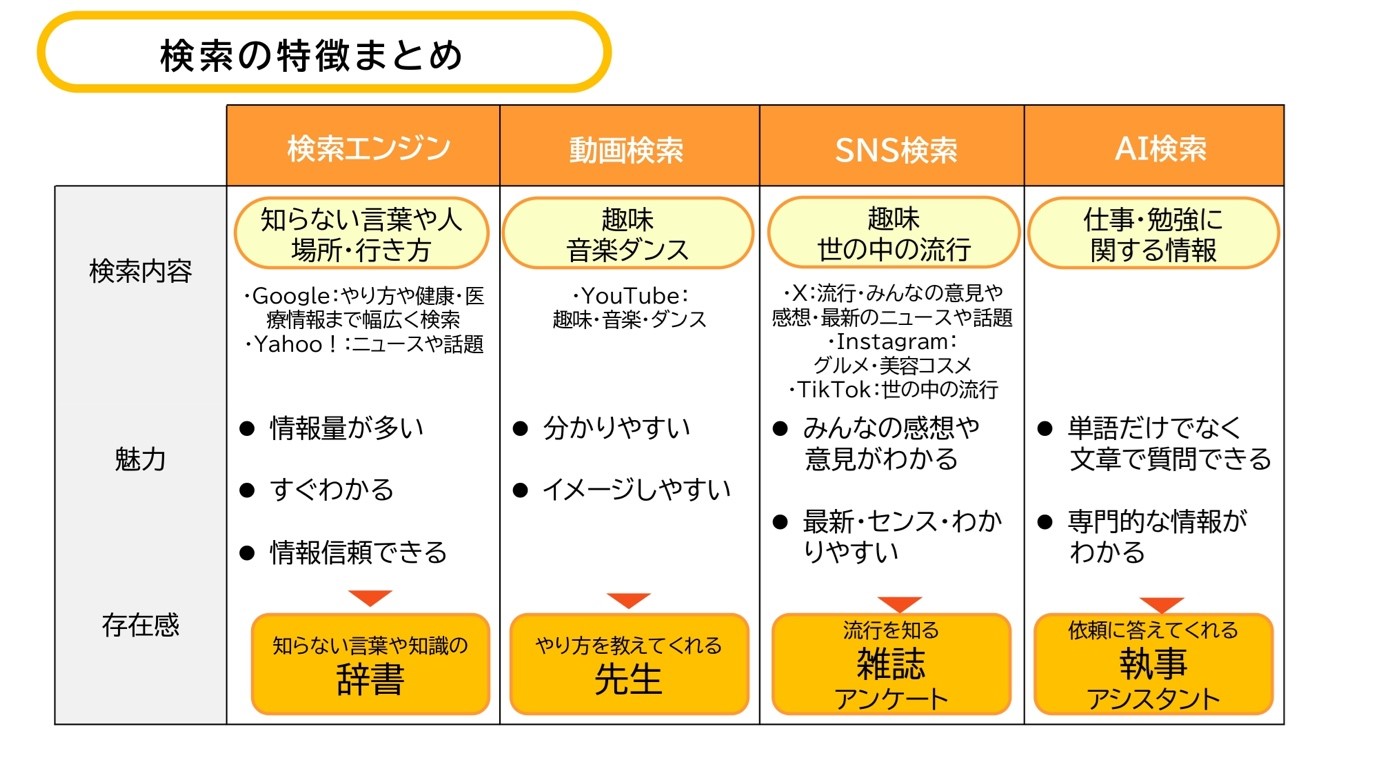

まず、検索内容を比較すると、

・検索エンジンでは「知らない言葉・人」「場所や行き方」

・動画検索では「趣味」「音楽・ダンス」

・SNS検索では「世の中の流行」

・AI検索では「仕事・勉強の情報」

が主な内容でした。

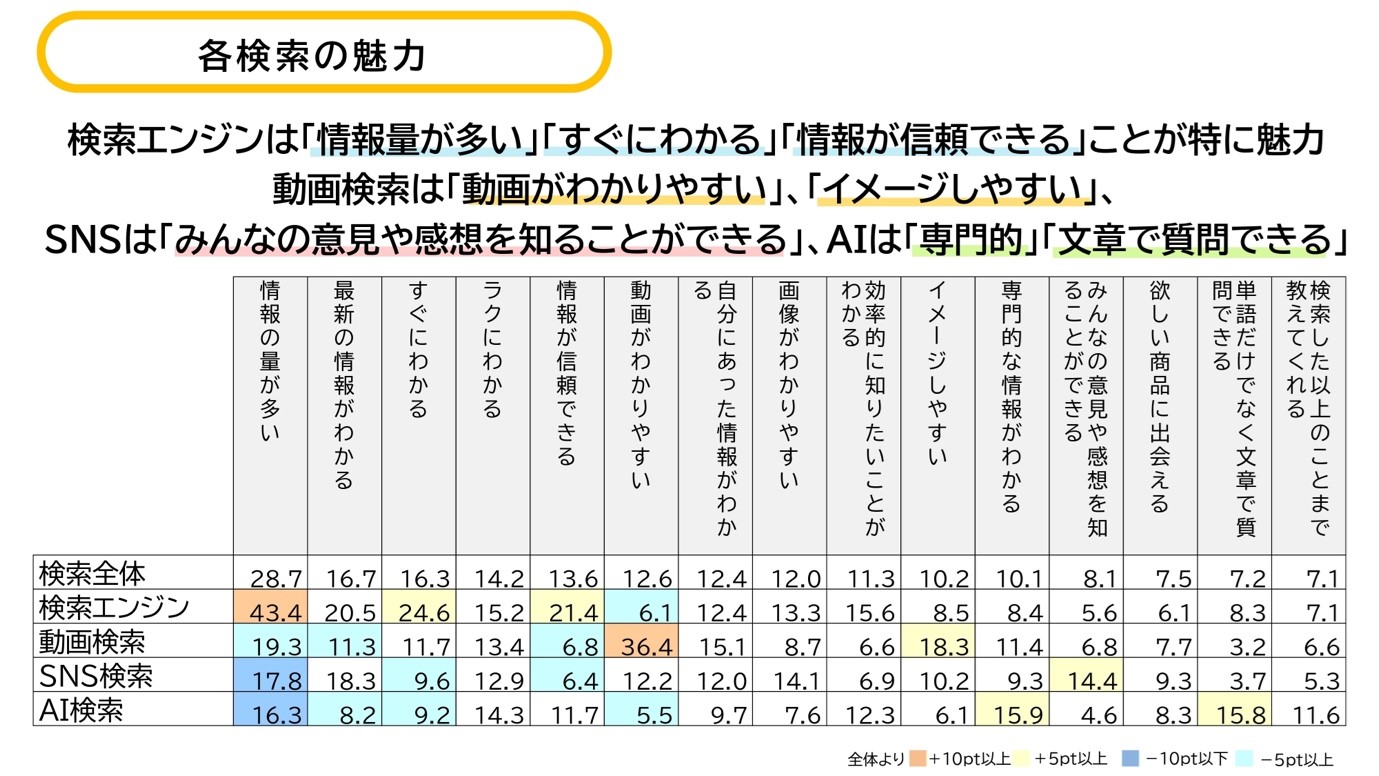

次に、それぞれの検索手段が持つ魅力についての回答を見ると、

・検索エンジンは「情報の量が多い」「すぐにわかる」「情報が信頼できる」

・動画検索は「動画がわかりやすい」「イメージしやすい」

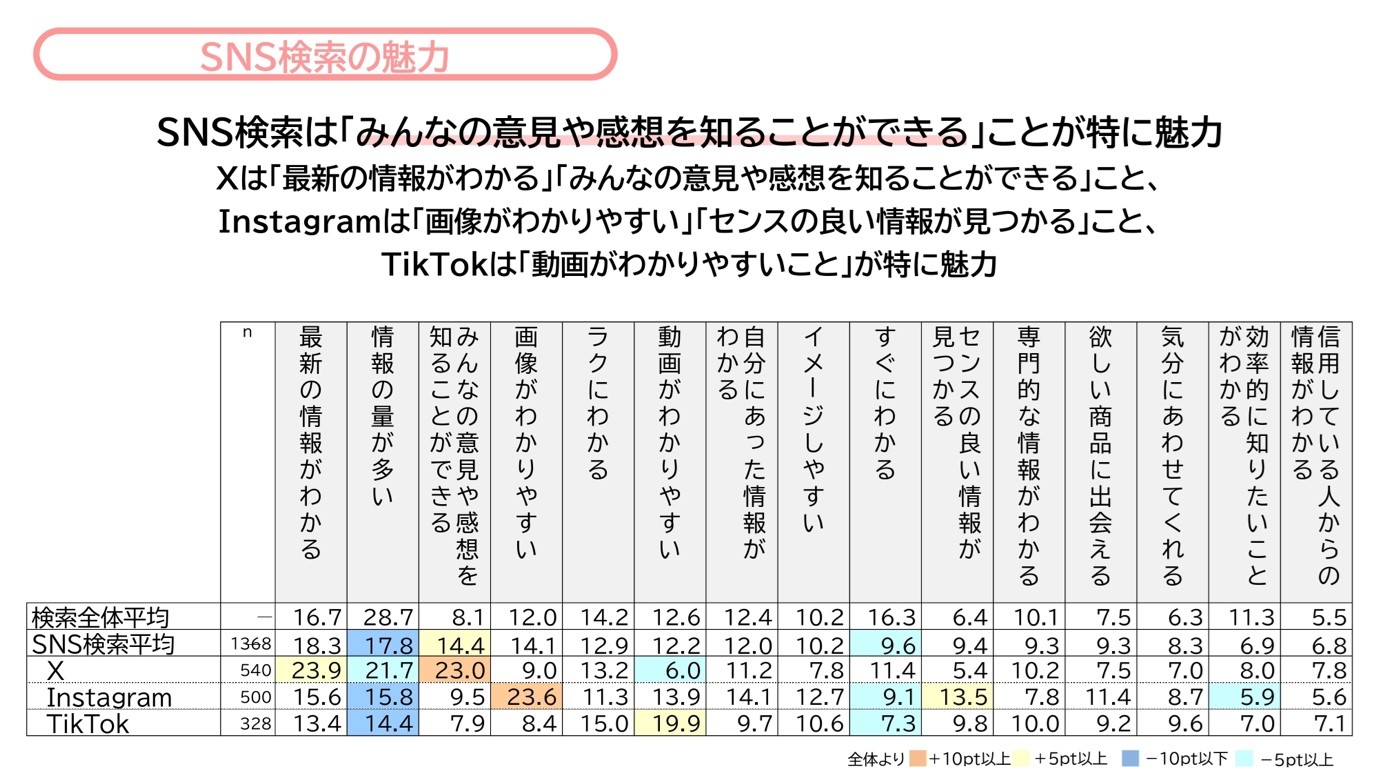

・SNS検索は「みんなの意見や感想を知ることができる」

・AI検索では「専門的な情報が得られる」「単語だけでなく文章で質問できる」

といった特徴が挙げられています。

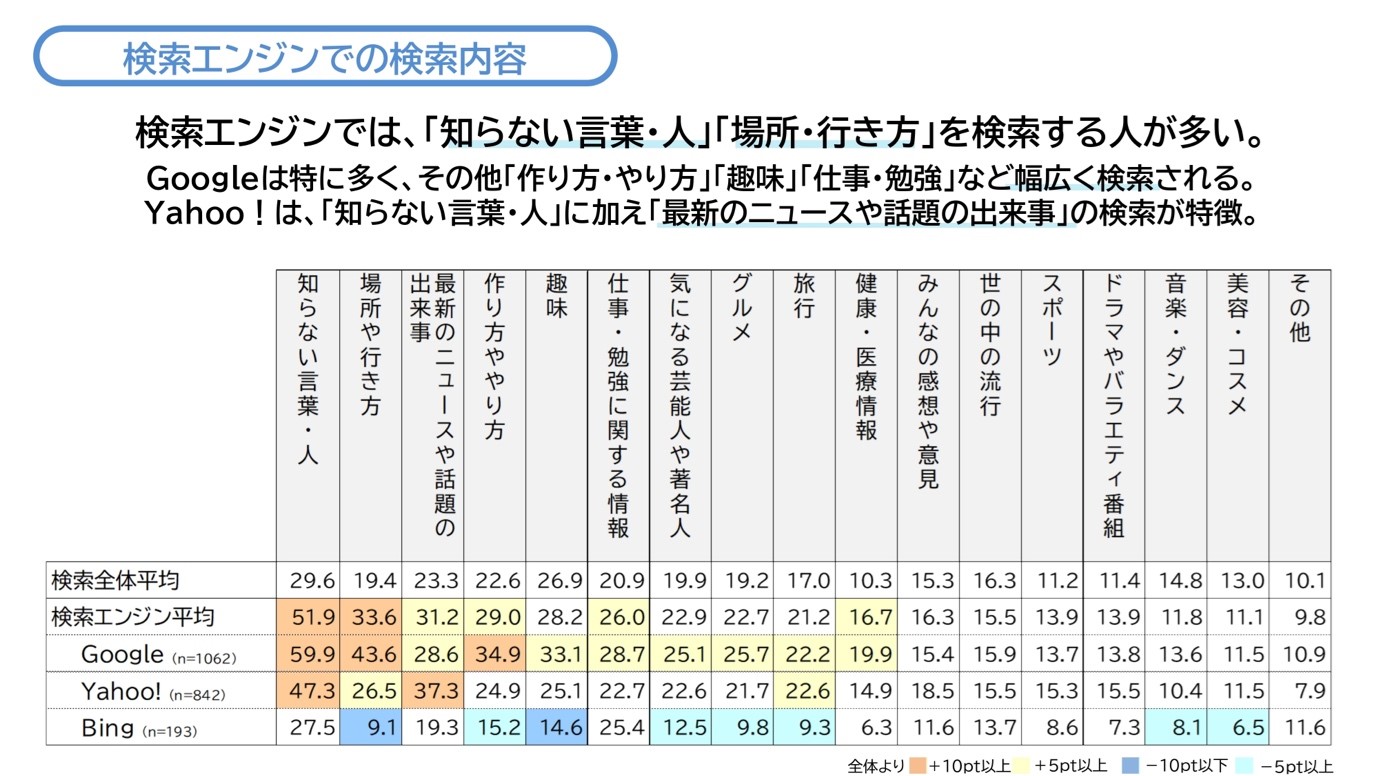

ここからは、検索サービスごとの特徴的な傾向を詳しく見ていきます。検索エンジンでは、利用するサービスごとに検索内容に違いがありました。

Googleでは「知らない言葉や人」「場所や行き方」はもちろん、「作り方・やり方」「趣味」「仕事・勉強」など幅広い内容が検索されています。Yahoo!では「最新のニュースや話題の出来事」の検索が特に多く、Yahoo! ニュースをきっかけに検索するような流れが考えられます。Bingではプライベートな内容が少なく、オフィスでの仕事中に利用される傾向がうかがえます。

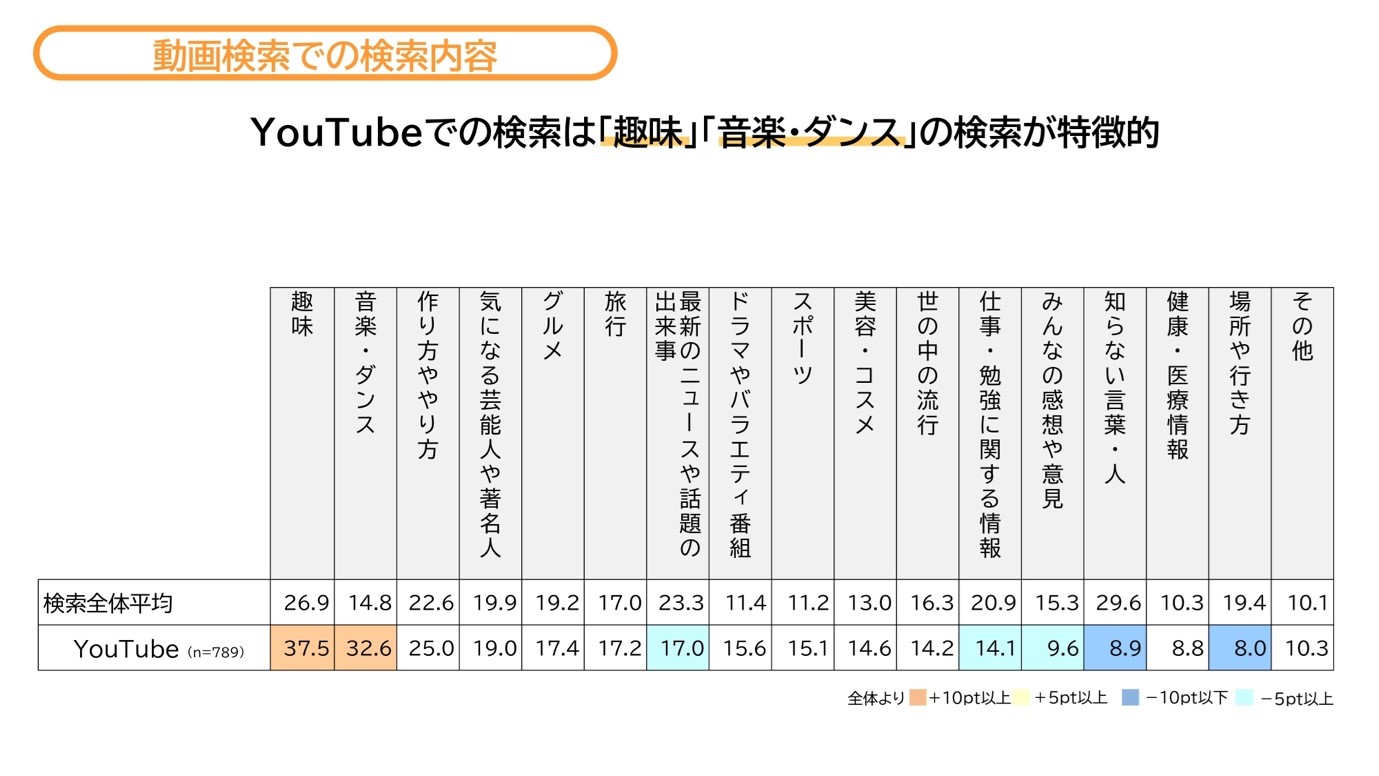

YouTubeでの検索は、「趣味」「音楽・ダンス」などのコンテンツがよく調べられていました。映像や音を伴うメディアとして、「わかりやすい」「イメージしやすい」といった点が魅力に感じられているようです。

SNS検索は共感のツールになる

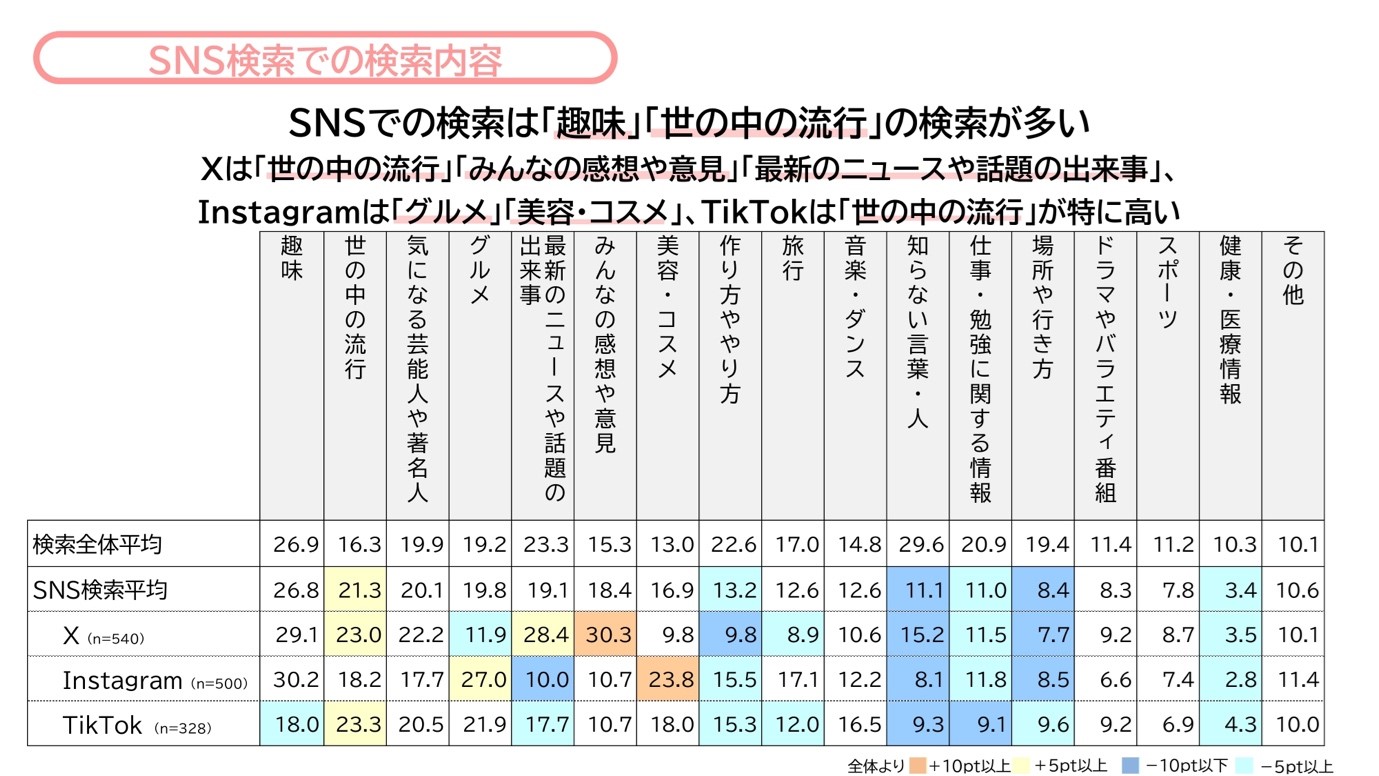

SNS検索では「趣味」「世の中の流行」がよく調べられています。

特にXは「みんなの感想や意見」「最新のニュースや話題の出来事」を知りたいときに利用される傾向にありました。Instagramでは「グルメ」「美容・コスメ」、TikTokでは「世の中の流行」の検索が特徴的です。

また、サービスごとに魅力も異なります。Xは「最新の情報がわかる」「みんなの意見や感想を知ることができる」などが高く、SNS検索の特徴的な傾向を示しています。

Instagramは「画像がわかりやすい」「センスの良い情報が見つかる」こと、TikTokはYouTube検索と似て「動画がわかりやすい」ことが魅力とされています。

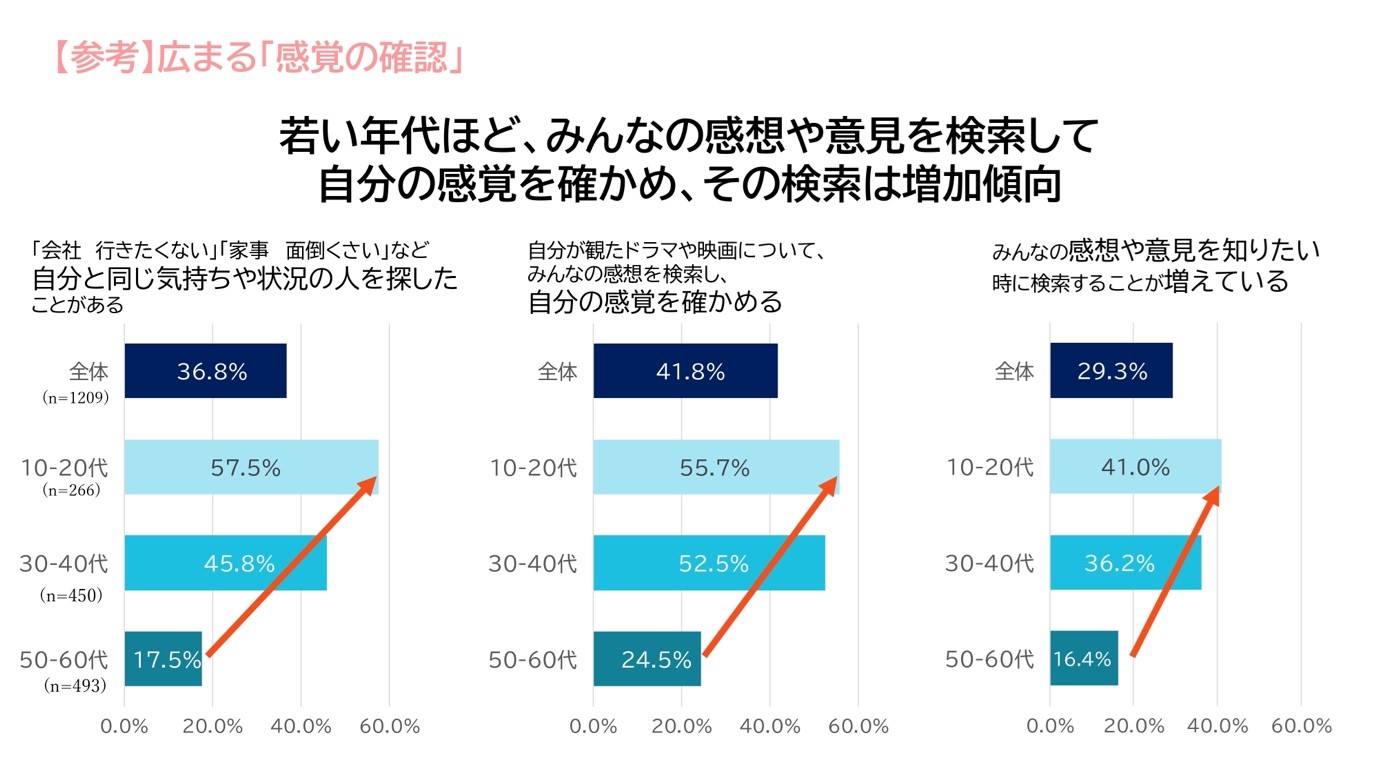

さらに、SNS検索の利用動機として「みんなの意見を知りたい」という傾向が強まっていました。

特に若い世代では、「会社 行きたくない」「家事 面倒くさい」といったフレーズで検索して自分と似た気持ちや状況の人を探したり、観たドラマや映画の感想を調べたりすることで、自分の感覚を確かめる検索行動が増えているようです。

SNSで気持ちをつぶやく文化が根付いたことで、ネット上で知識だけでなく「気分」も検索できるようになりました。自分の感覚や感性を確かめる「感情検索」が増えているのは、非常に興味深いですね。

AIは相談相手になり、検索も「省力化」させる

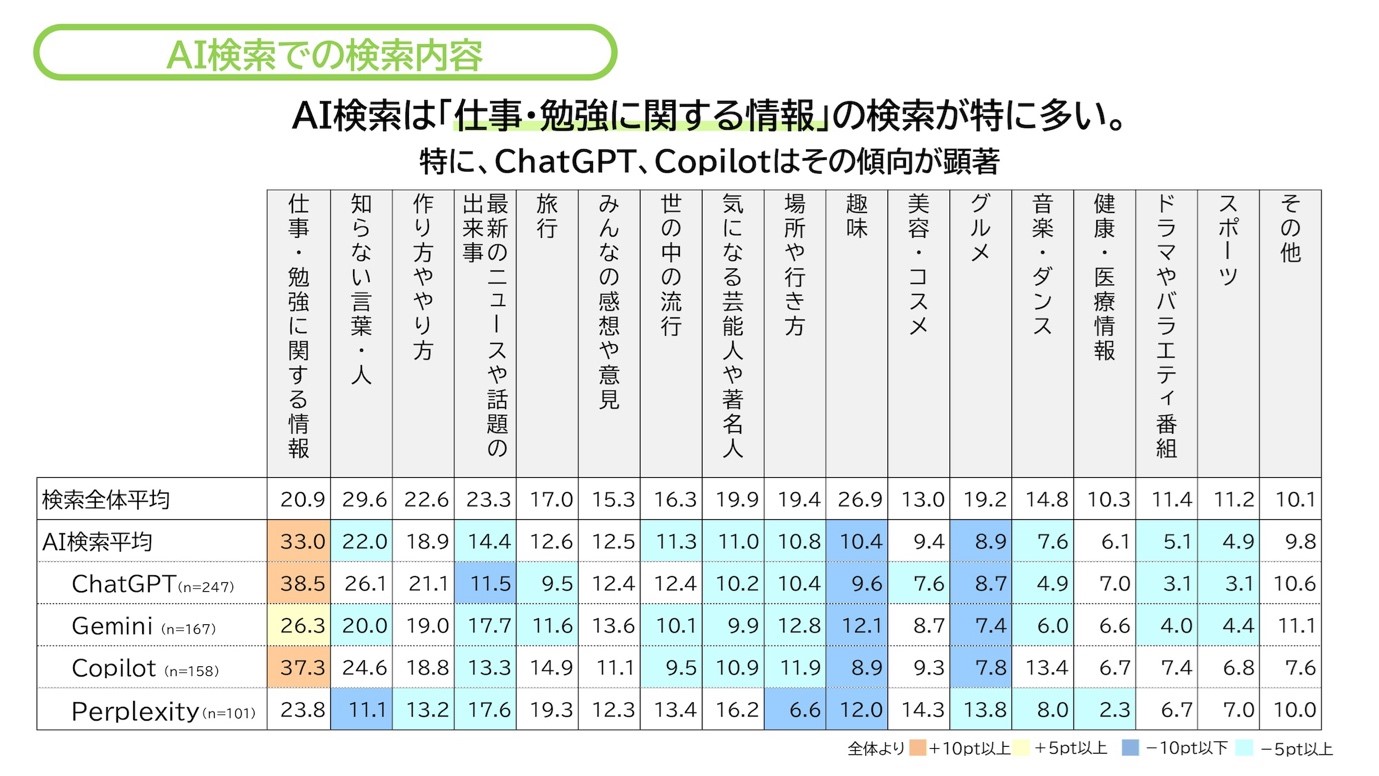

AI検索の利用傾向を見ると、「仕事・勉強に関する情報」が特に多く検索されており、ChatGPTとCopilotではその傾向が顕著でした。

一方、Perplexityでは「美容・コスメ」や「気になる芸能人・著名人」の検索が比較的多く、他のサービスと比べて10~20代の女性利用者が多いことが影響していると考えられます。仕事目的とは異なるカジュアルな入り口が用意されているため、気軽に利用しやすいのかもしれません。

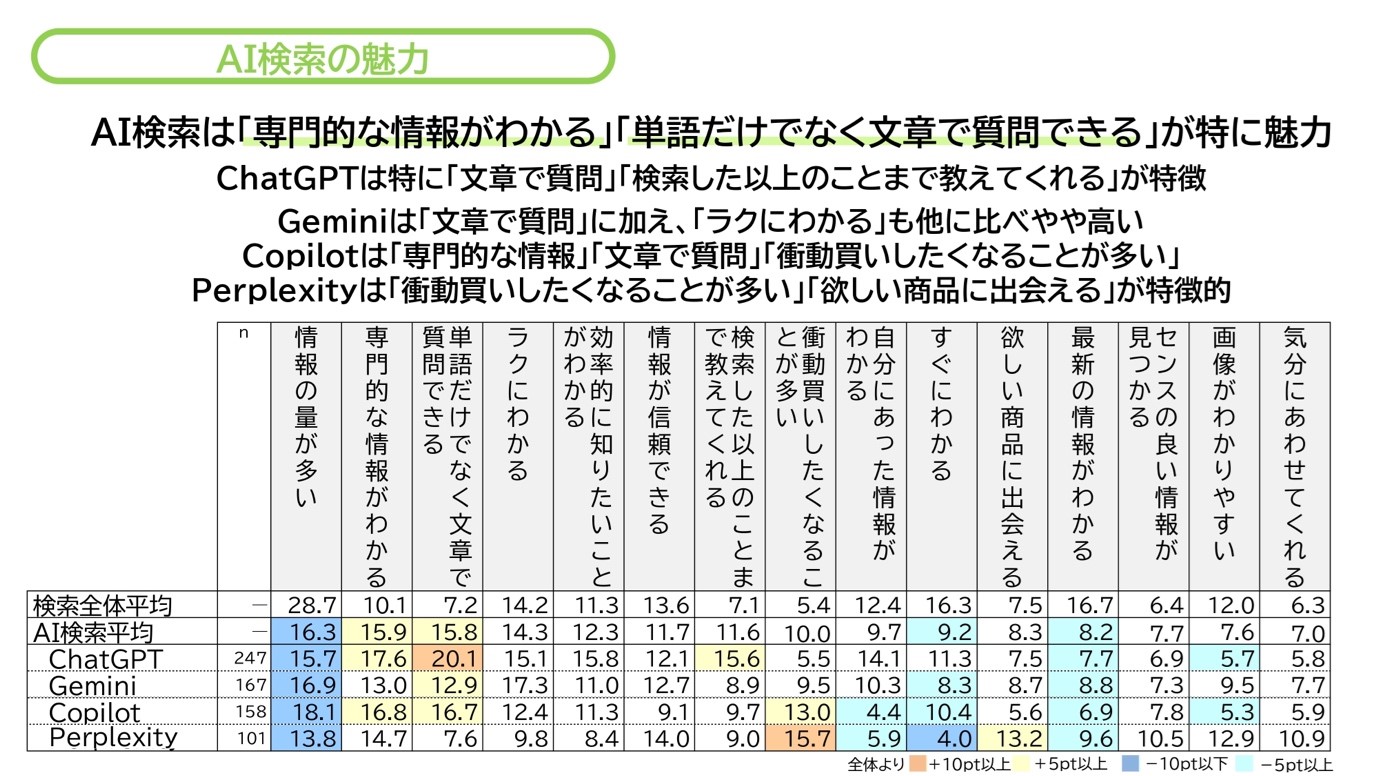

AI検索の魅力は、「専門的な情報がわかる」「単語だけでなく文章で質問できる」といった点。

ChatGPTでは「検索した以上のことまで教えてくれる」ことが評価されており、単なる情報提供にとどまらず、プラスアルファの助言を得られるAI検索ならではのメリットが伺えます。Geminiは「文章で質問できる」に加え、「ラクにわかる」という点でも評価されていました。

私はGoogle検索やGmailなど、普段使いのサービスの延長でGeminiを利用していますね。簡単にアクセスできるし、モヤっとした相談でも情報を整理してくれるので、カジュアルに相談する感覚です。

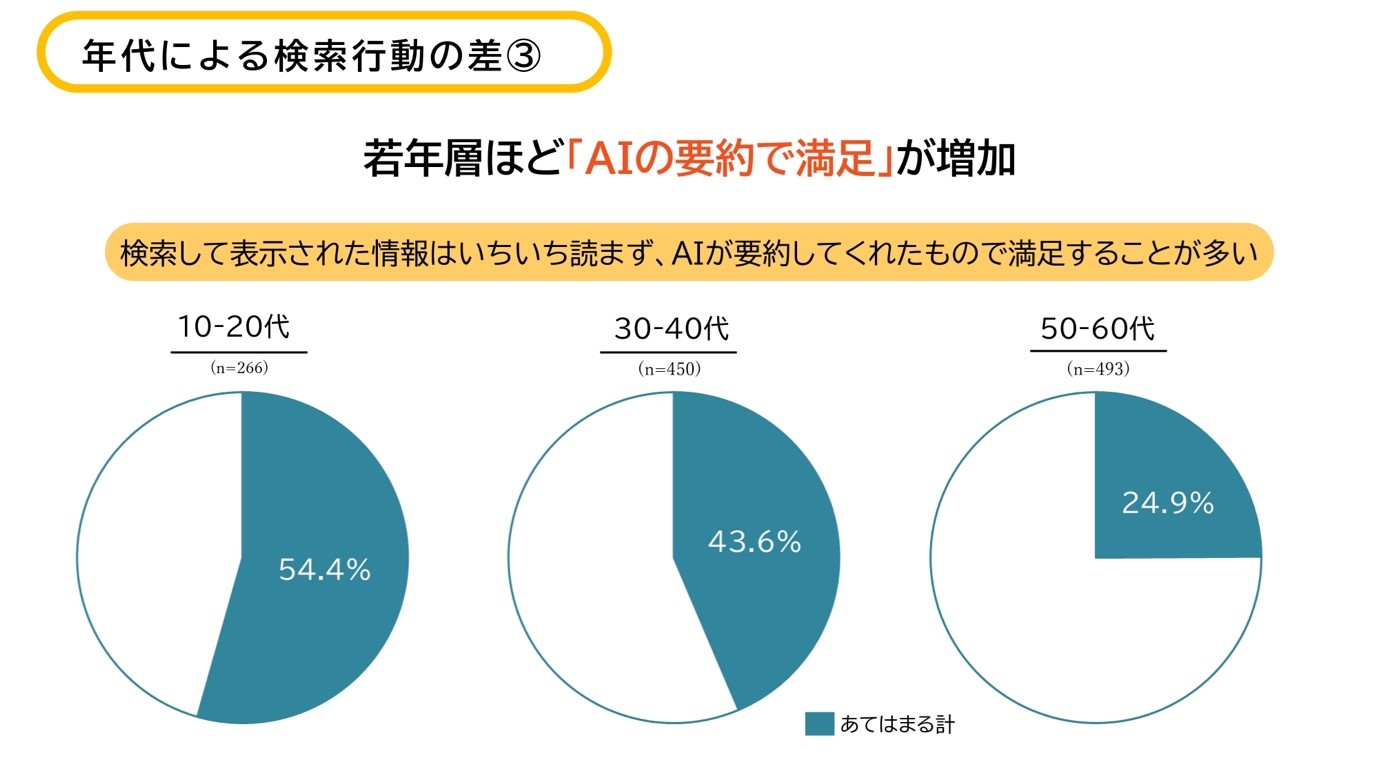

また、「検索して表示された情報はいちいち読まず、AIが要約してくれたもので満足することが多い」という回答は、10~20代では過半数となり、30~40代でも43.6%を占めました。

検索したキーワードの次に提案される候補を活用したり、関連情報を表示させやすくするため興味のあるキーワードを頻繁に検索したりと、サービス側のAI活用も含めた「検索の省力化」は、今後も進む傾向となるでしょう。

辞書から執事まで、変わる検索の存在感

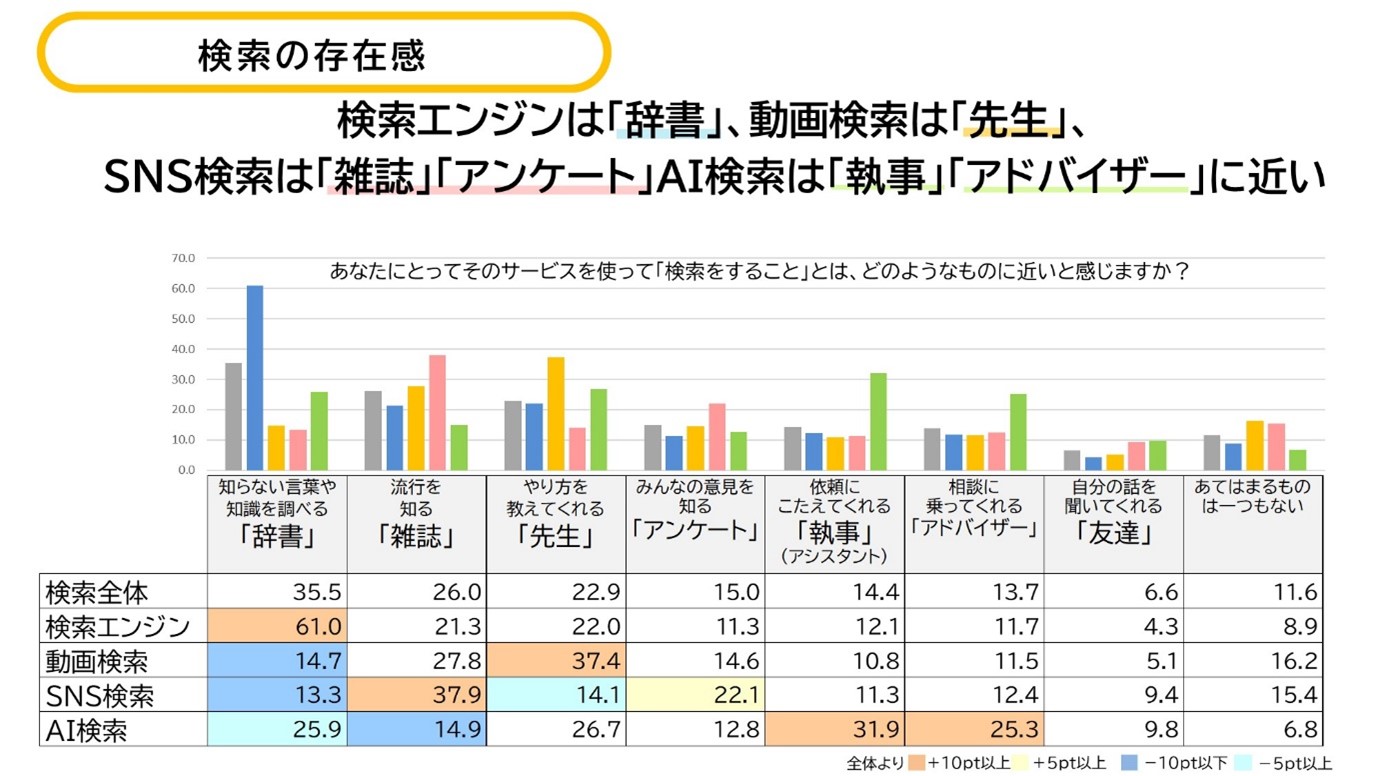

検索の存在感について調査すると、

・検索エンジンは「知らない言葉や知識を調べる辞書」

・動画検索は「やり方を教えてくれる先生」

・SNS検索は「流行を知る雑誌やアンケート」

・AI検索は「依頼に答えてくれる執事やアドバイザー」

のように、それぞれ役割やイメージが異なることがわかりました。

検索の概念は広がり、単なる「調べごと」から、「依頼ごと」や「相談ごと」にまで発展していることがうかがえます。

検索の「リアクション化」。さらに「無意識化」も

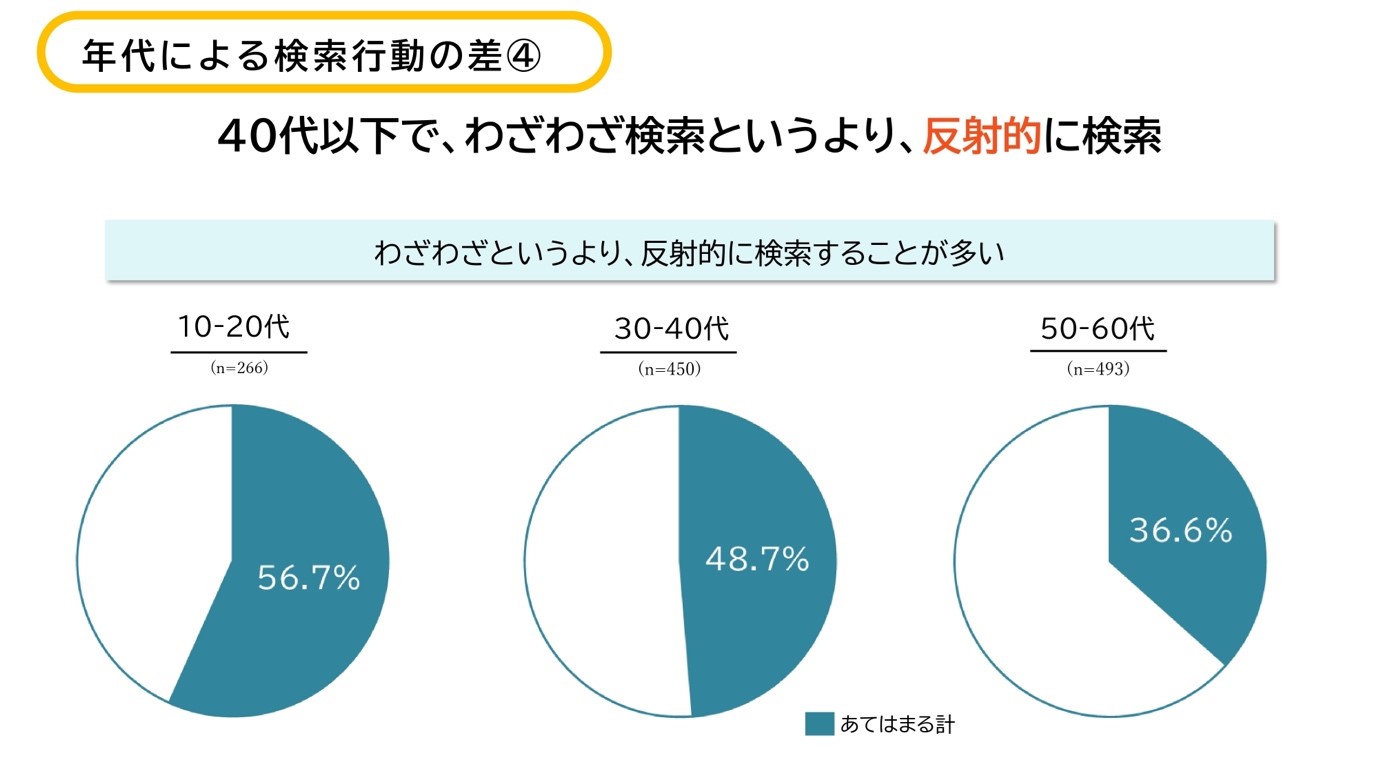

また、新たな検索の傾向として「リアクション化する検索」と「無意識化する検索」が挙げられます。40代以下では「わざわざ検索するというより、反射的に検索する」と回答した人が半数近くに達し、検索が日常の習慣になっていることがうかがえます。

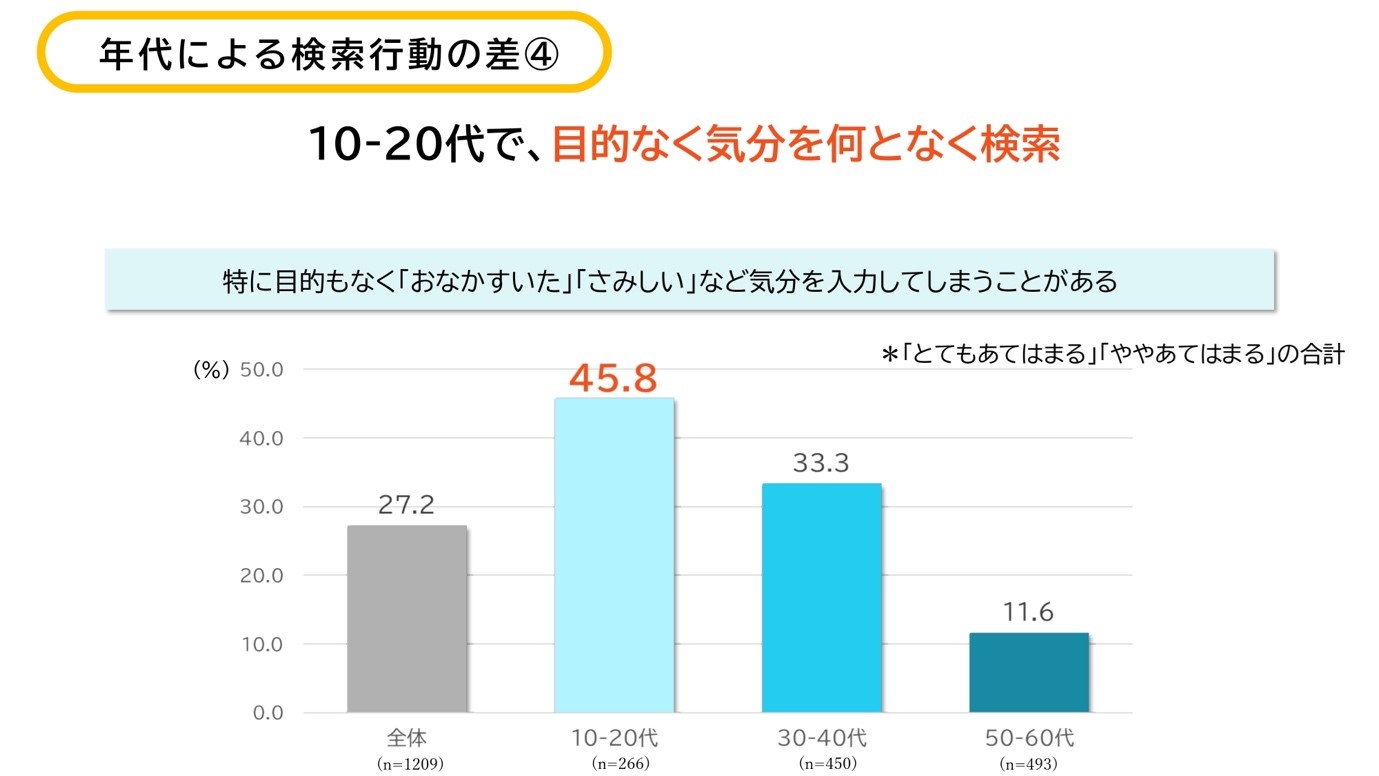

さらに、10~20代の45.8%が「特に目的もなく『おなかすいた』『さみしい』など気分を入力してしまうことがある」と回答し、無意識のうちに検索を行っていることが明らかになりました。

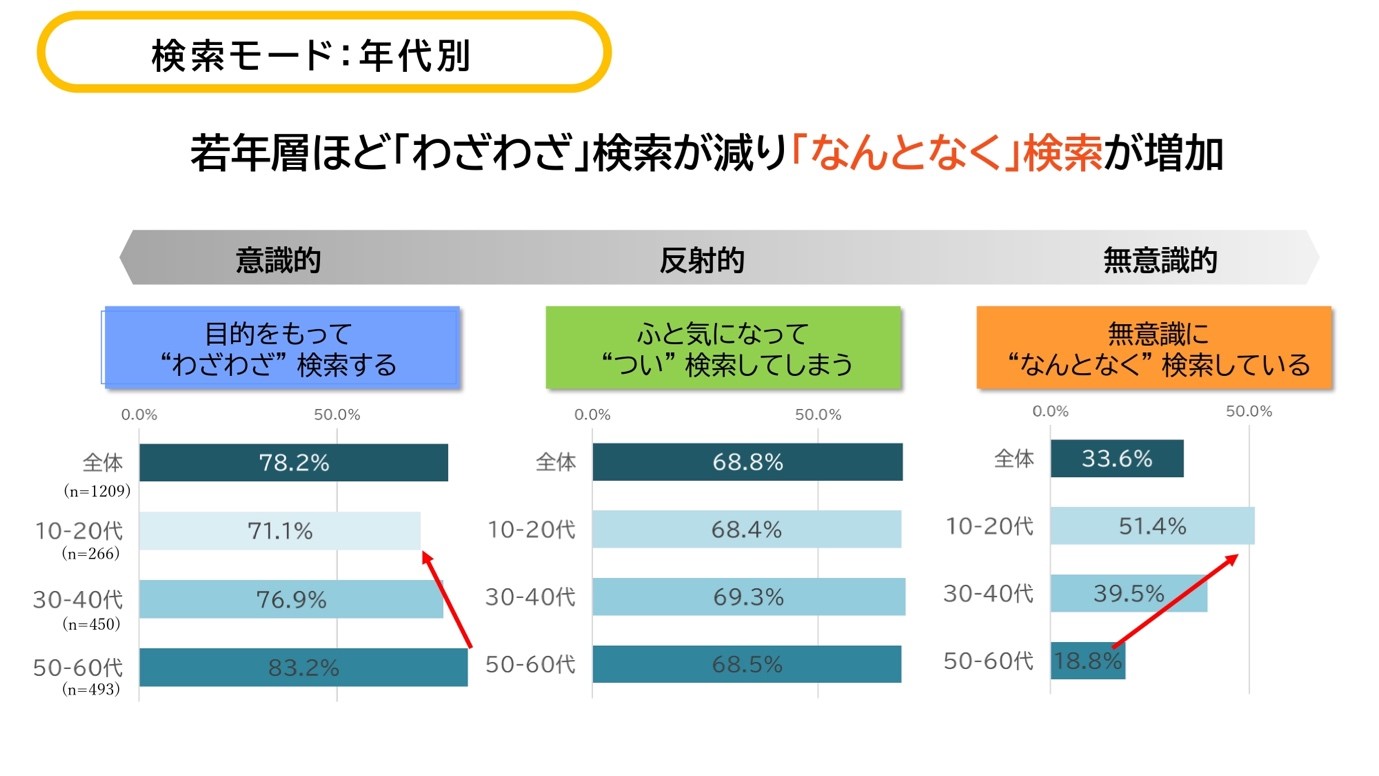

現在の検索行動には「意識的」「反射的」「無意識的」という3つのモードがあるようです。若年層では“わざわざ”検索することが減り、気分や直感で“なんとなく”検索する割合が増えています。

一方で、30~40代以上では、目的を持った検索が主流となっています。検索手段の多様化によって、検索との付き合い方にも変化が生じていることがわかりました。

情報の信頼性、AIの正しさとの付き合い方

多様化する検索と、私たちは今後どのように向き合っていけばよいのでしょうか。まずはAI検索の信頼性に関する調査結果を見てみましょう。

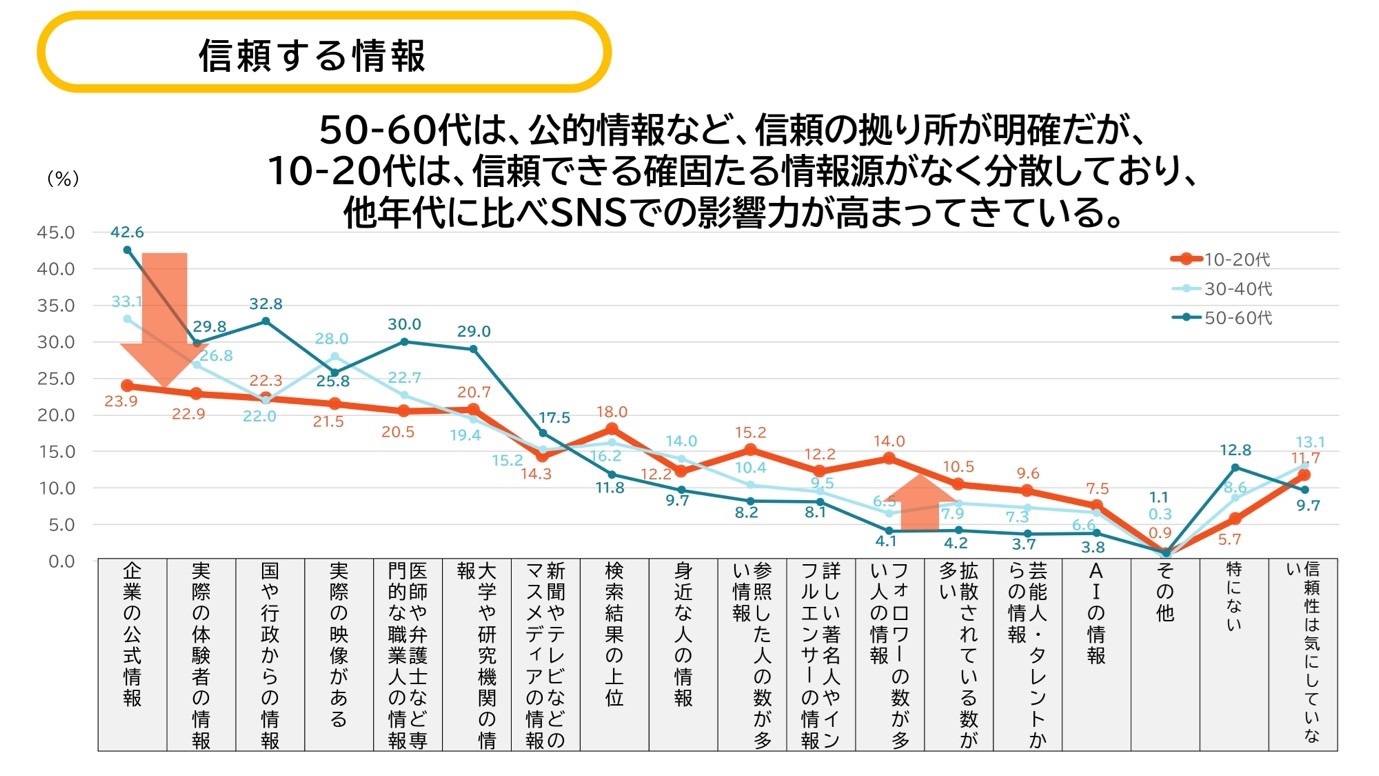

情報への信頼度を調べたところ、50-60代では「企業の公式情報」「国や行政からの情報」など公的な情報に、他よりも高い信頼を置いていることがわかりました。

一方、10~20代ではグラフの傾斜自体がなだらかで、他の年代よりもSNSの影響力が高いという傾向はありますが、信頼できる確固たる情報源がないことがわかりました。

10~20代も「信頼性は気にしていない」わけではありません。信頼性を気にしつつも、どの情報を確実に信じていいのか決めあぐねているのかもしれません。

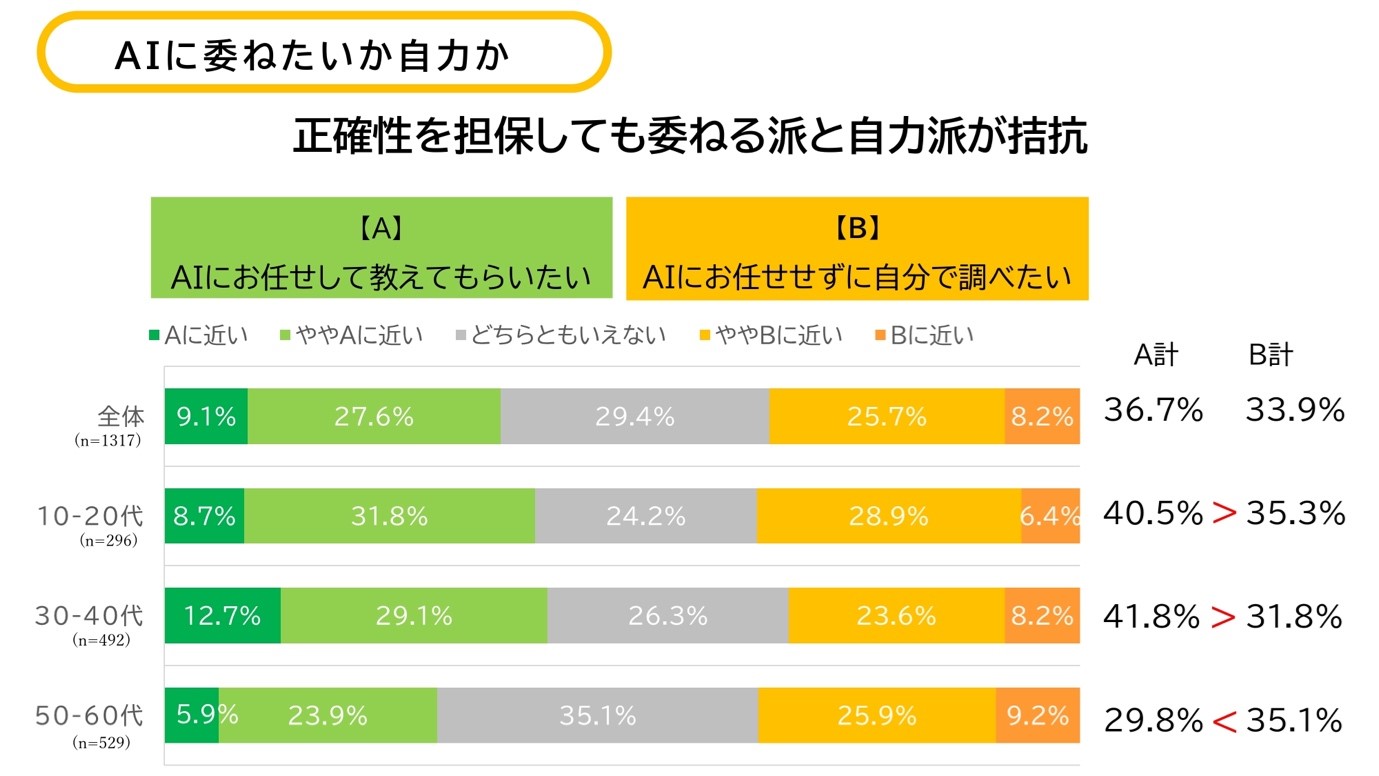

『今後もし、知りたいことをAIに聞けばなんでも正確に教えてくれるようになったら、AIに任せて教えてもらいたいか、任せず自分で調べたいか』を聞いてみました。私たちは正確性が担保されるなら、みなAIにお任せするだろうと思っていましたが意外な結果となりました

今回の調査では、「AIが正確に何でも教えてくれる」と仮定した場合でも、「AIに委ねたい派」と「自分で調べたい派」が拮抗するという意外な結果が出ています。

「AIにお任せして教えてもらいたい」と考える人からは、「情報の真偽がわからなかったり、サイトを最後まで見ても『わかりませんでした』で終わることが多く、検索に疲れてしまうから」(10代女性)、「AIなら要約してわかりやすく教えてくれそうだから」(30代女性)といった意見が挙げられました。

一方、「AIにお任せせず、自分で調べたい」と考える人は、「すべてをAIに委ねると、AIにコントロールされているように感じるから」(30代女性)、「AIの回答は、人間が思考を巡らせたものではない。AIよりも、しっかりと自分の意思を持って発言や意見を言える人間からのアドバイスを受けたい」(20代女性)といった理由を挙げています。

多様化する検索モードを味方につけるメディア戦略

検索のモードが多様化するなかで、AIを活用した省力化や、リアクション・無意識的な検索といった新たなトレンドが見られました。

また、若年層には確固たる信頼源がないことや、AIの信頼性が担保されても「AIに委ねたい派」と「自分で調べたい派」が全年代で拮抗する意外な結果も得られました。

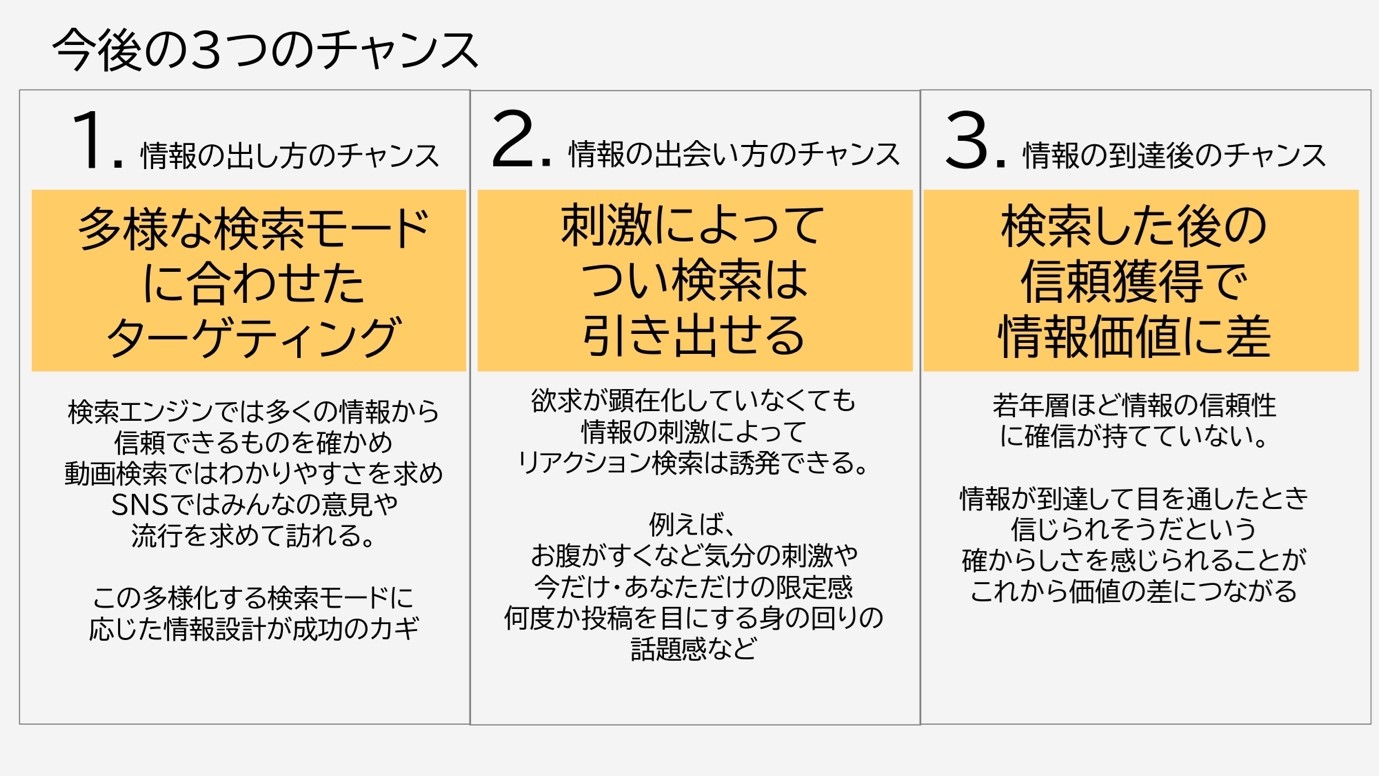

こうした調査結果をメディア戦略に活かす際には、「情報の出し方」「情報との出会い方」「情報の到達後」の3つのポイントが挙げられます。

1. 情報の出し方:多様な検索モードに対応するターゲティング

・検索エンジンでは、多くの情報の中から信頼できるもの

・動画検索では視覚的にわかりやすい情報

・SNS検索では「みんなの意見」や「流行」を知ること

が重視される傾向があり、こうした多様な検索モードに適した情報設計が必要です。

AI検索先進国のアメリカでは、すでにコスメの情報をAIに相談して提示された商品のリンクから購入する現象が起きています。SEO対策だけではなくAI対策をする時代が訪れ、買い物へのAI活用も必然的に進んでいくでしょう。

2. 情報との出会い方:「つい検索」を誘発する仕掛け

検索は必ずしも明確な目的を持って行われるとは限りません。欲求が顕在化していなくても、情報の刺激によって「つい検索」につながることがあります。

例えば、空腹時に「お腹がすいた」と検索する気分や、「今だけ・あなただけ」といった限定感のある情報、何度も目にすることで気になり始める話題など、無意識的な検索行動を引き出す刺激や仕掛けを検討しましょう。

3. 情報の到達後:信頼を得ることで価値を高める

特に若年層では、情報の信頼性に確信を持てていない傾向がありました。検索結果として情報が届いた際に「信頼できそう」と感じられるかどうかが、今後の情報価値を左右する重要な要素となるでしょう。

(編集協力=淺野義弘+鬼頭佳代/ノオト)

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。

生成AIを使うかと問われると「高度なことやクリエイティブなことに使うもの」というイメージで生成AIを使うとは言い切れなかった人も「検索に使う」というとハードルが下がってこの高い利用率につながったのではないでしょうか。