テクノロジーが発展しても教育には対話が必要。不登校オルタナティブスクール「NIJINアカデミー」の星野達郎校長に聞く教育×メタバースのリアル

テクノロジーによるイノベーションは、教育分野にも大きな可能性をもたらしました。その一つが不登校児童と生徒への支援のあり方の変化です。コロナ禍とGIGAスクール構想を経て、子どものデジタルへの接触が当たり前になった今、メタバースを用いたオンラインフリースクールも登場しました。

学びの場が、学校というフィジカルな場から、メタバースというデジタルな場に変わる。その変化を、子どもたちはどう受け止めているのでしょうか。今回は、不登校小中学生向けのオルタナティブスクール「NIJINアカデミー」の創業者・校長の星野達郎さんに、メタバース空間における教育のリアルについてお話を伺いました。

校舎はメタバース、テクノロジー活用の新たな学びの場

――メタバースを用いた小中一貫のオルタナティブスクール「NIJINアカデミー」では、具体的にどのような取り組みをされているのですか?

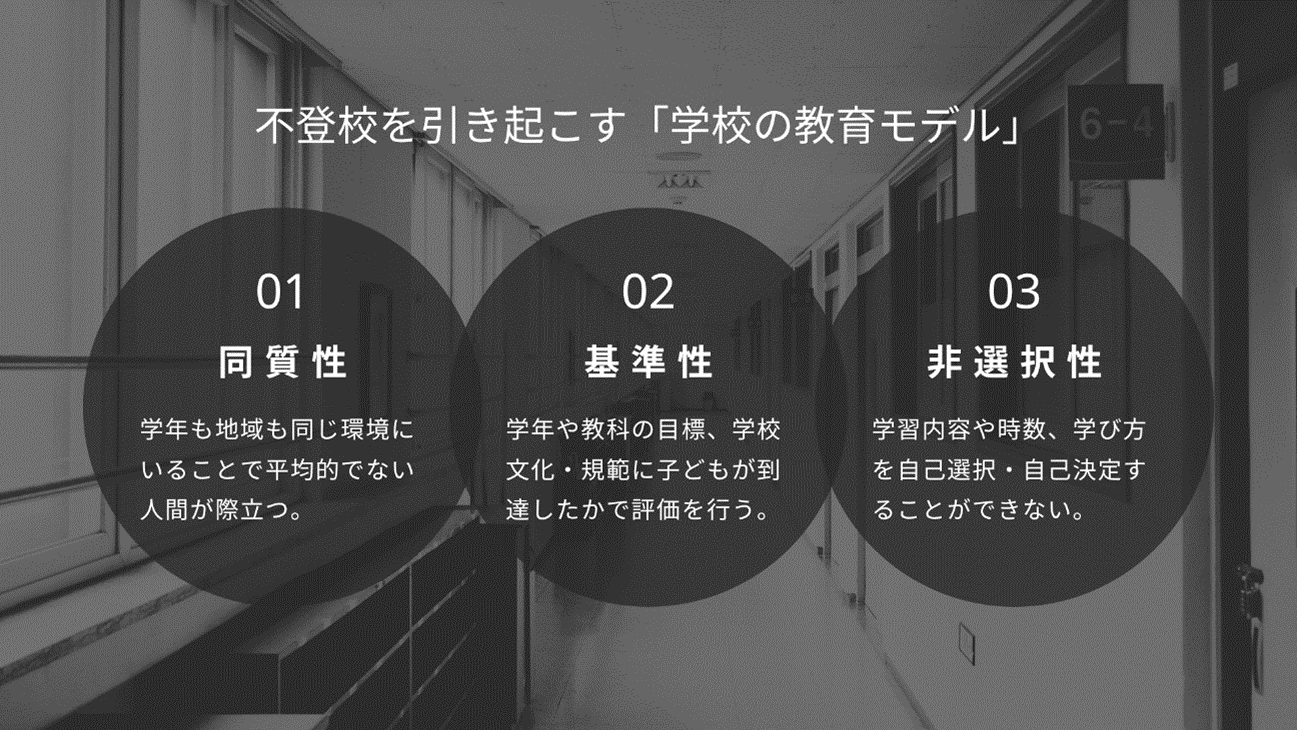

NIJINアカデミーは不登校問題を解決していくために作った教育機関です。現在、日本には不登校の児童と生徒が35万人いますが、問題は学校に行けないだけで子どもたちの自己肯定感が奪われてしまうことなんです。私は教員時代の経験から、不登校問題の本質は学校のもつ次の3つの性質にあると考えています。

・同じ年齢と同じ地域の集団と同じ場所で過ごす「同質性」

・大人が決めた目標やルールで評価されてしまうという「基準性」

・学び方を選べないという「非選択性」

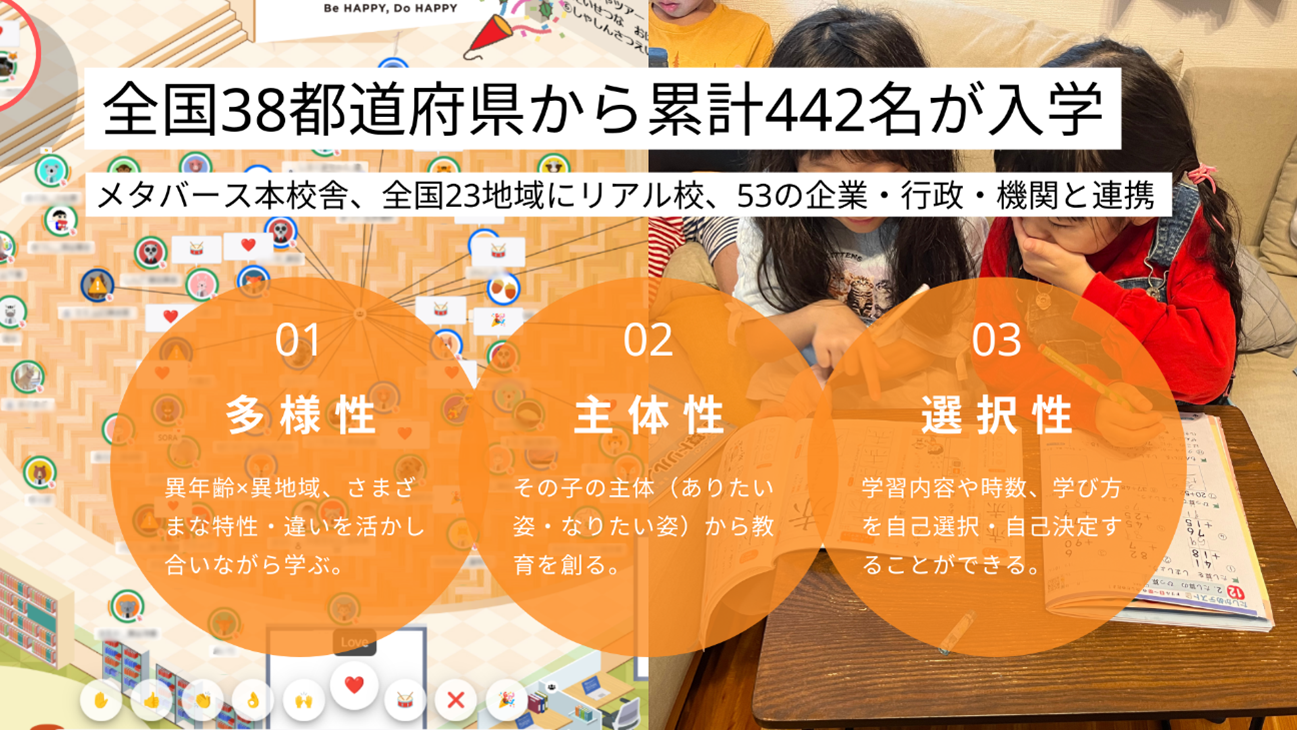

そこで私たちは、それらとは全く逆の「多様性」「主体性」「選択性」を土台とした空間を作りました。2025年2月現在、400名あまりが入学しています。

NIJINアカデミーと学校との大きな違いは教育モデルです。学校では、効率のためにどうしても決められたルールに子どもを当てはめてしまう。

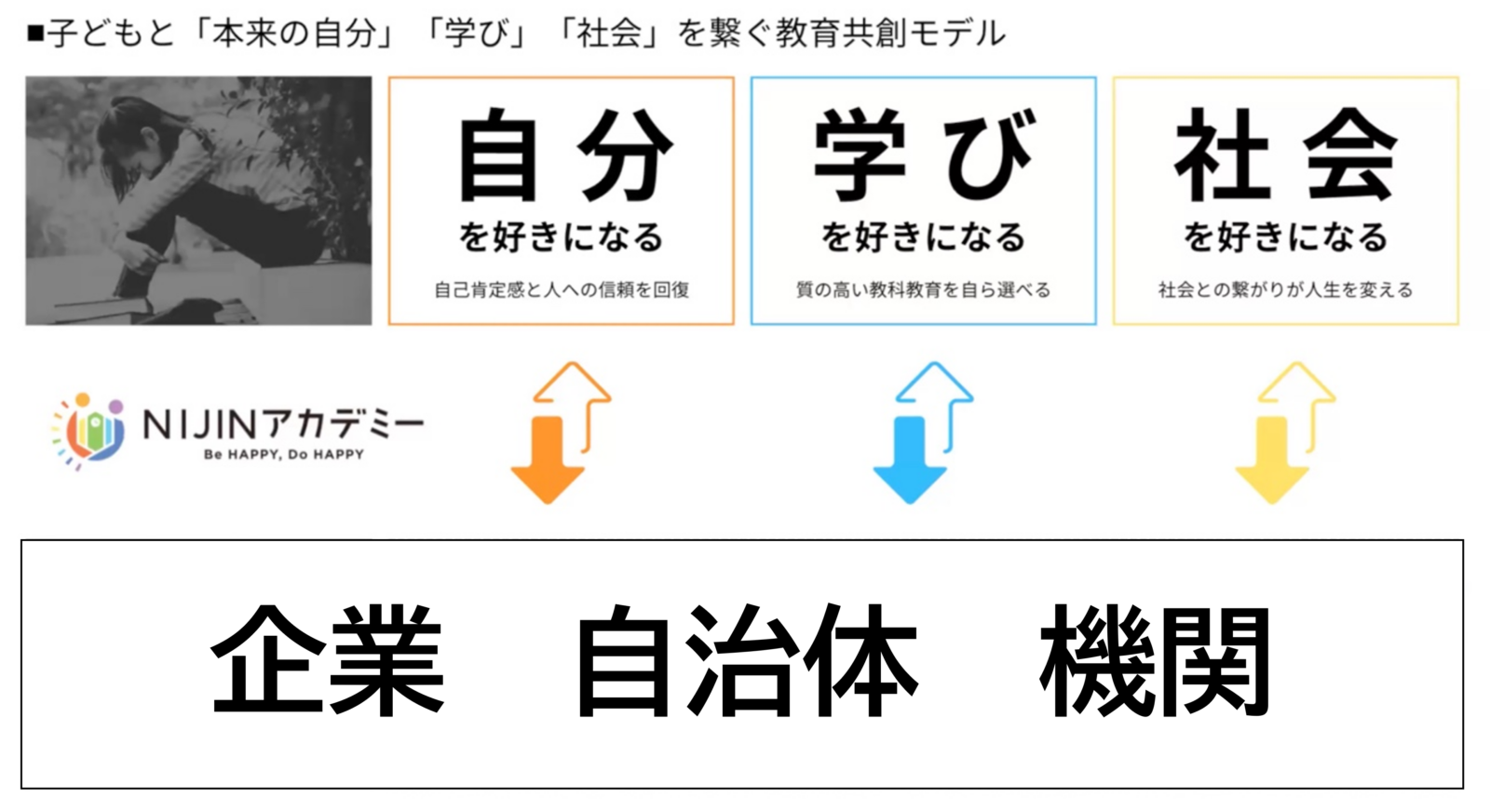

一方、私たちは社会全体のステークホルダーを教育的な関係者や要素とみなし、「子どもが社会や自分を好きになっていく」ように呼びかけます。つまり子どもを起点とした考え方で教育を行っています。

そのために、いろいろな企業とのコラボをしています。例えば、バーチャルオフィスツールを開発するOvice株式会社と共同でバーチャル校舎をオープンしました。これによって、家から出られなくなったお子さんにも在宅で質の高い教育を提供しています。

また、言葉の内容を理解していても発音がうまくできない「構音障害」のあるお子さんに、ソフトバンク本社のワークショップでデジタルツールを使ったプレゼンをしてもらいました。学校では「あいつ話すのが下手だよね」と言われがちですが、ここではむしろ「デジタル機器でプレゼンできてすごいね」と受ける評価が全く変わるんです。

ほかにも、消費財メーカーと連携して家事を手伝うことで自己肯定感を高めてもらう活動や、印刷会社と学年関係なく学び直しが可能になるデジタルドリルで不登校支援の可能性を探る実証研究、メーカーの社員さんと一緒に新規事業を考えたりするなど、幅広い企業・自治体と連携しています。

NIJINアカデミーは、子どもたちが在籍している小中学校と連携しており、97%の学校から出席認定をもらっています。この認定によって、「もう私は不登校じゃない」と子どもたちも自信を持って、好きなことに打ち込めるようになりました。

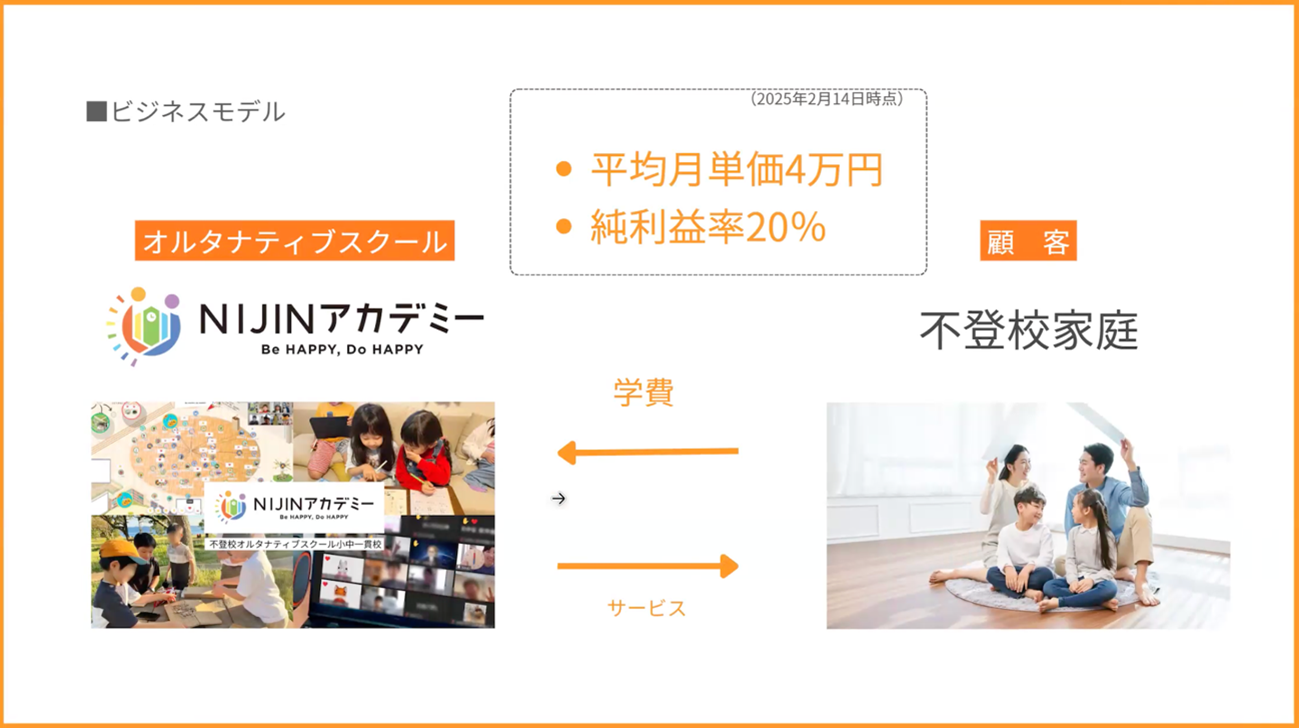

また、私たちは慈善活動でやっているつもりは全くありません。各ご家庭から学費をいただき、社会性と経済性を両立させた持続可能な教育変革の一環として取り組んでいます。

――NIJINアカデミーのような場所があることは、とても心強く思います。ただ、教育には「やらなければならないこと」がどうしてもあると思いますが、教育内容やカリキュラムはどのように決めているのですか?

NIJINアカデミーには「やらなければならないこと」はありません。私たちの中心軸には、ヴィゴツキーの「発達の最近接領域」という教育論を置いています。この論では、人間には「1人でできること」と「助けがあればできること」があると定義されています。

例えば、たいていの小中学生は朝起きたり、服を着替えたりするのは自分でできますよね。でも、学びを深める、好きなことに夢中になる、そもそも好きなことを見つけることには、まだ助けが必要です。

実例を紹介しましょう。小学生の「けんくん」(愛称)は、人間に対する不信感があったため、部屋から3年間出られませんでした。そんな状態で、やらなければならないことを決めて、「さぁ、やりましょう」と言っても無理です。

このとき大切なのは、その子が、本来どうありたいのかを観察をして、それを教育の力で約束していくこと。私たちは「主体の約束」と呼んでいます。

けんくんにまず必要だったのは、安心できる環境で人間を観察することでした。そのためにメタバース空間を作って、メタバース上で、人々が温かい関係性で過ごしていることを彼に見てもらいました。

3カ月間画面を見続けた彼は「ここなら安心できる」と感じ、初めてチャットを送ったんですね。そのチャットに対して、担任が「待ってました!」と褒めるわけです。こうして信頼関係を築いて、担任と1対1なら話ができるようになりました。

次に彼は「はるみん」(愛称)という子と向き合って、3年半ぶりに友達ができたんです。はるみんに将棋サークルに誘われて、けんくんは将棋をやってみました。すると結構、筋がよかったんですよ。教師がそれに気づいて評価をしたら、彼は将棋をどんどんやるようになりました。

さらに教師が「将棋がうまいんだから、ちょっとレポートを書いてみたら」と促してみると、彼は毎日800字ぐらいレポートを書くようになったんです。もう1年半ぐらい続けていますね。この時点で三段の腕前なので、ハイレベルな内容です。

自信がついたけんくんはNIJINアカデミーで全校将棋大会を企画し、勉強にも積極的に取り組むようになりました。今では進学校を目指して勉強しています。

教育関係者ならわかることですが、子どもは自信がつくと勉強に取り組むようになります。本来なりたい姿を認めて、そして「1人でもできること」と「支援があればできること」を明確に分ける。

優れた教師が「支援があればできること」に伴走していくと、自信がつき、自分や他者を認め、人を信頼する。その関係性の中でさらに自信を深め、いろいろなことにチャレンジするようになるんです。

彼の場合は将棋や勉強ですが、VTuberの活動や英語、俳句をやりたいという子もいる。何でもいいんです。このように教育を作っていくと、いろいろな子どもの個性が爆発して、世界が開いていくんですよ。

オンラインで作る「対話」のあり方とは

――メタバース校舎では、アバターが近づくと音声で話しかけることができたり、チャットやリアクションもできるようですが、その中で子どもたちはどうやって友達を作っているんですか?

NIJINアカデミーでは友達ができる時間が平均4時間だと言われています。そして、校舎にはいろんなルームがあって誰がどこにいるかが見えます。面白いことに、新しい人が校舎に入ると、どんどん話しかけていく子が結構いるんです。

朝10時には、メタバース校舎のクラスごとに体育をしていて、画面の前で家でもできるエクササイズやダンスをする。結構ハードに動くんですよ。その後、10時半からはホームルームをして。

このインタビュー中の今は、Zoomで授業を受けていたり、「お話ルーム」で女の子2人が音声でトークしているようです。サークル活動をしているルームもありますね。子どもたちはこのメタバース空間でのやり取りを、なんの違和感もなくやっていますよ。

――著書『教室の心理的安全性 クラスをHAPPYにする教師のリーダーシップとマネジメント』(明治図書出版)で「対話の大切さ」について書かれていますが、その対話の場をオンラインではどのように作っているのでしょうか?

オンラインもメタバースも学校の教室も、全て同じです。ただ教室を用意して、そこに教師と子どもを入れただけでは、クラスは成り立たない。同様に、メタバースの空間を用意しただけではだめなんです。そこで私たちは、多層的な心理的安全性(※)の確保を重視しています。

(※:組織の中で、自分の意見や考えを表現しても、拒絶されたり罰せられたりする心配がない状態)

信じられないかもしれませんが、メタバースでも画面上でアイコンが離れて点在しているだけで、メンバーは心理的な距離を感じ、次に登校してきた子も輪に入りにくい雰囲気になるんです。なので、教師には、とにかくアイコンの距離を近くするよう伝えています。

また、メタバースであっても顔を見て、笑い声を聞き合うとすごく安心するんですよ。だから何よりもまず教師が笑わなきゃいけないんです。教師には、その点を徹底して指導しています。だからNIJINアカデミーは笑顔がとても多くて、「本当に不登校なの?」と驚かれることも多いですね。

また、多層的な心理的安全性の「多層的」の点で、子どもにかかわる人数にこだわっています。NIJINアカデミーでは2つの選択肢を用意していて。

1つは子どもと教師が1対1の「専任サポート」。1対1が得意な教師がしっかり伴走する、本当に引きこもりに近い子たち向けのプランです。

もう1つは「8人制学級」。パレートの法則という、8人を超えるとサボりが生まれてマネジメントが一気に難しくなるという組織論がありますが、学級も8人以下にして、お互い常に関わり合う状態にしてやっているんです。

ただ、8人に慣れてきたり、能力が上がってくると、8人では物足りない子が出てきます。そんな子は、週2回行っている3クラス合同のホームチームで、「8人クラスでできたことが24人の規模でもできるかどうか」をチャレンジしています。これがメタバースでも意外と難しいんです。大人でも5人の前で話すときと、20人を前にして話すのでは全然違いますよね。

クラスやホームチームでも結果を出してきた子たちは、次に200人以上集まる全校集会、さらに外部の講演で何百人をも前にチャレンジしていく。多層的に自分を出せる場を作っていくと、子どもたちはそれぞれのスタートラインから前に進んでいます。

最近では、修学旅行として起業家や経営者が集まる「ICC FUKUOKA 2025」へ参加し、不登校の子どもたち自身がプレゼンをしてきました。その結果、部門賞を2つ受賞し、最年少記録を更新しています。

人と違っていてもいい、時には立ち止まってもいい、全部いいんだよという文化を作っていくと、子どもは人と比べずに、自分を表現する喜びに目覚めていくんですよ。

――そういった喜びや、新しい取り組みは、教師が引き出しているんですか? それとも生徒から自発的に出てくるものなのでしょうか?

子どもは生まれながらにしてやりたいことだらけ。心理的安全性や信頼関係があれば、子どもから「これやりたい、あれをやろう」と言い出すはずです。

けれど、多くの学校ではルールや管理体制を敷いて、やりたいことを言わせない教育をしてしまう。NIJINアカデミーの取り組みは、子どもが持っている本来のパワーを引き出すという方に近いかもしれないですね。

どれだけ在籍人数が増えても、1人あるいは8人の子どもたちに対して1人の教師が向き合っていく。この約束こそが教育だと思っています。

――人間の意欲を高められるのは結局、身近な人間なのですね。テクノロジーが発展した今、そういったコミュニケーションは必ずしも肉体を伴う対面である必要がなくなったのでしょうか?

実際に顔を合わせることより、深いテーマに対して、しっかりと自分の本音で意見を言っていく「対話」が大切ですよね。

ところが私が見てきた限り、公立小中学校では1時間目から6時間目の間に、対話が一切なかったんです。「おはよう」とか「今日暑いね」なんて会話はあっても、対話の機会がなくて。

ときに認め合い、ときには議論する、本来の人間対人間の対話ができれば、オンラインでも、対面であっても、互いを理解することができるはずです。

――現在、12都道府県で23のリアル教室も展開されていますが、その意図はどこにあるのでしょうか?

NIJINアカデミーとのハイブリッドも含めると、これまでに130人ぐらいの不登校だった生徒が復学しているんですよ。僕は元教師で「学校が社会だ」と思っていた部分もあったので、うれしかったんですね。でも、やっぱり学校が合わない子もいるんですよ。

それで、「学校のようなリアルなキャンパスはないほうがいいのではないか」という仮説をもとに、協力してくれる会社やいろいろな地域でピクニックをするなど、単発の子どもたちが集まれる企画を開催していたんですね。

そうしたら、そのうち「特定の友達と週1回ぐらい会いたい」という子たちが出てきたんです。それでリアル教室を開くことにしました。今は、小1から中3の生徒たちが1日にだいたい5~10人ぐらい集まってきます。

自信がついて、人が好きになると会いたくなるんですよね。でも、同じ年齢の人たちと、週5日会うのは嫌。週1~2日異年齢の人と過ごして、残りの週3日ぐらいはメタバースで自分のことをやりたいというニーズがあるんですよ。

よく考えたら、大人の働き方もそうですよね。週1~2日は出勤して同僚と対面で働いて、残りは営業で外回りしたり、リモートワークをしたりしますよね。そう考えると、結構自然な感覚なんじゃないかなとは思っています。

教師がAIに代わる可能性は? テクノロジーが教師に起こすイノベーション

――学校現場だと教師の人員確保が大変だと言われています。NIJINアカデミーではどのように優れた教師を確保されているのでしょうか?

NIJINアカデミーでは、担任と授業者に先生を分けていて。授業者は、現役の国立や私立のトップ教員にお願いしています。中には私立学校で週2日教壇に立ちながら、NIJINアカデミーに週3日来ている現役の教師もいますね。メタバースの授業者は、ほぼ100%教員経験者です。

担任もだいたい教員経験者ですが、教員免許の有無にはこだわっていません。採用の際は、子どもを幸せにできる力の有無を重視しています。毎月200名以上の応募の中から、選りすぐりの方を採用していて、合格率は3%。この教師力が私たちの強みです。

これまで「学校の先生」は学校でしか働くことができませんでした、しかし、NIJINアカデミーなら教師をしながらビジネススキルを高めることができる。在宅勤務だから介護や育児などを含む家族の時間を大切にできるなど、教師の働き方のイノベーションにもつながっています。

――メタバースの学校は教師の働き方も変えていくのですね。さらに未来になると、AI教師が人の代わりをする可能性はあるのでしょうか?

私は、究極的にはないと思っています。もちろんNIJINアカデミーもメタバースを活用していますし、素晴らしい技術がどんどん進化していくでしょう。

そうなると、AIがより良い選択肢を提供してくれるようになるかもしれません。子ども自身が、挑戦したいことに気づけるかどうかはポイントですね。高校生以上で、自分でしっかりと進んでいけるタイプの子どもなら、AIだけで主体的に学んでいけるでしょう。

けれど、10歳前後の子どもがAIに「きみはこれが苦手だから、こうした方がいいよ」と言われて、本当にやるでしょうか? そこまで主体性を発揮できる小学生、特に4年生以下はまだ見たことがありません。

やはり10歳前後の子がテクノロジーを使う原動力は、友達や先生など身近な人に喜んでもらいたい、笑ってほしい、認めてもらいたいという気持ちだと思うんです。

そして、そういう気持ちを行動に変えられるよう支援できるのは、最後は教育者です。デジタル技術は子どもの可能性を広げてくれますが、教育のラストワンマイルはやはり教育者であると思います。

2025年2月21日インタビュー実施

聞き手:メディア環境研究所 小林舞花、山本泰士

編集協力:沢井メグ+有限会社ノオト

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。