距離感とコミュニケーションから紐解く、「推し活」の生態系とは? @メ環研ウェビナー

生活者にとって当たり前の存在になった「推し活」。2023年に開催されたあるスポーツアナリティクスをテーマとしたイベントのパネルディスカッションで、「スポーツファンをどうタイプ分けして分析するか」という議題が予想以上に盛り上がったことがありました。

そのイベントをきっかけに、メディア環境研究所では、推しとの距離感や価値観について調査し、タイプ別の生態系を明らかにしようと試みてきました。生活者はどのように推しと出会い、気持ちを高め、楽しんでいるのか。実態を明らかにするとともに、ビジネスへ応用するヒントも探っていきます。

前半は、メディア環境研究所の森永真弓上席研究員と朝本美波研究員によるレポート、後半はゲストのエンタメ社会学者・中山淳雄さんと森永上席研究員との対談です。

「推し活は1人で」「推しとは距離を置きたい」が最多

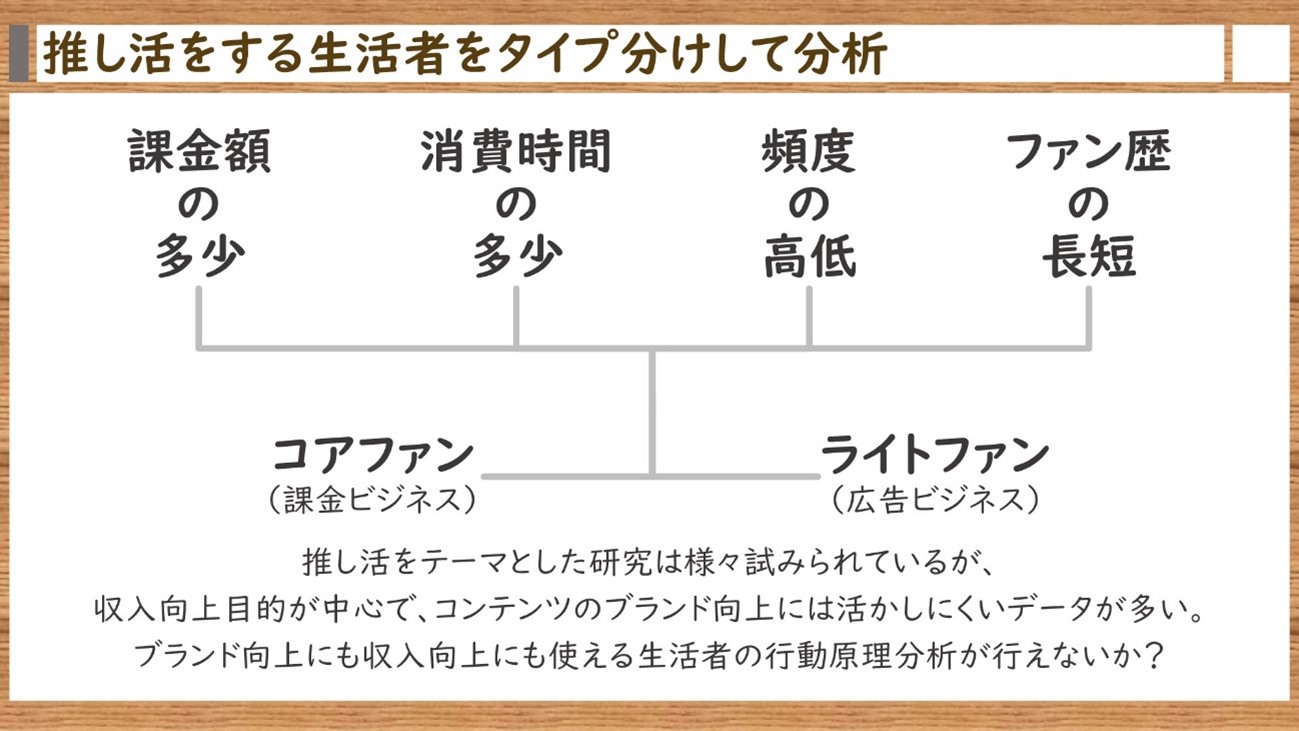

推し活をする生活者をどうやってタイプ分けして分析するかは、以前からの課題でした。よくあるのが、課金額や消費時間、ファン歴といった要素を組み合わせて、「コアファン or ライトファン」と分け、その濃度でさらに深堀りするケースです。ただ、それだけでは把握できる生活者の側面が薄く、実際にファンと向き合うビジネス側にとっては、実際の施策を企画する根拠が足りない状況だったといえます。

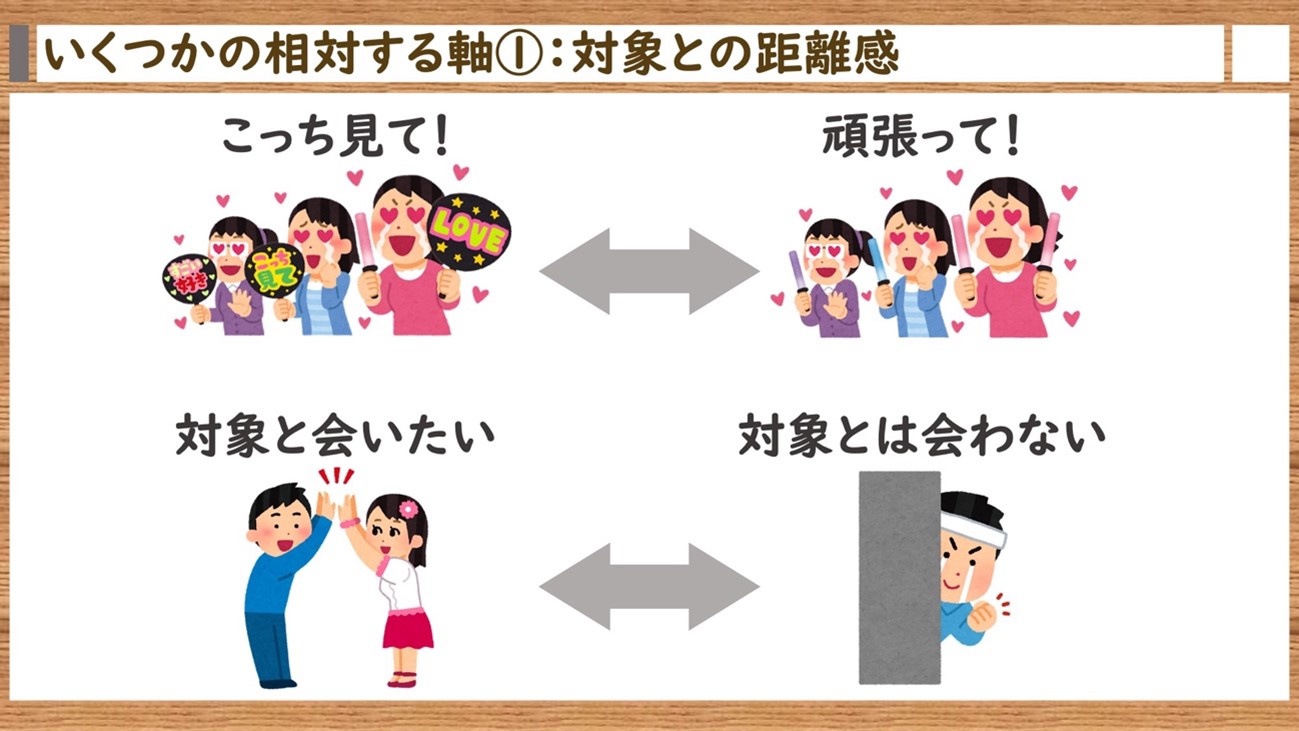

推しを持つ生活者たちには、いくつかの相対する軸があります。まず一つ目は、推し対象との距離感。「対象と会いたい」など距離を詰めていく人がいれば、逆に「対象とは会わず、壁のような存在になりたい」など陰から応援する人もいます。同じものを推していても、外から見たら同じ「ライブに行く人」「課金する人」に見えていても、内面は全く違います。

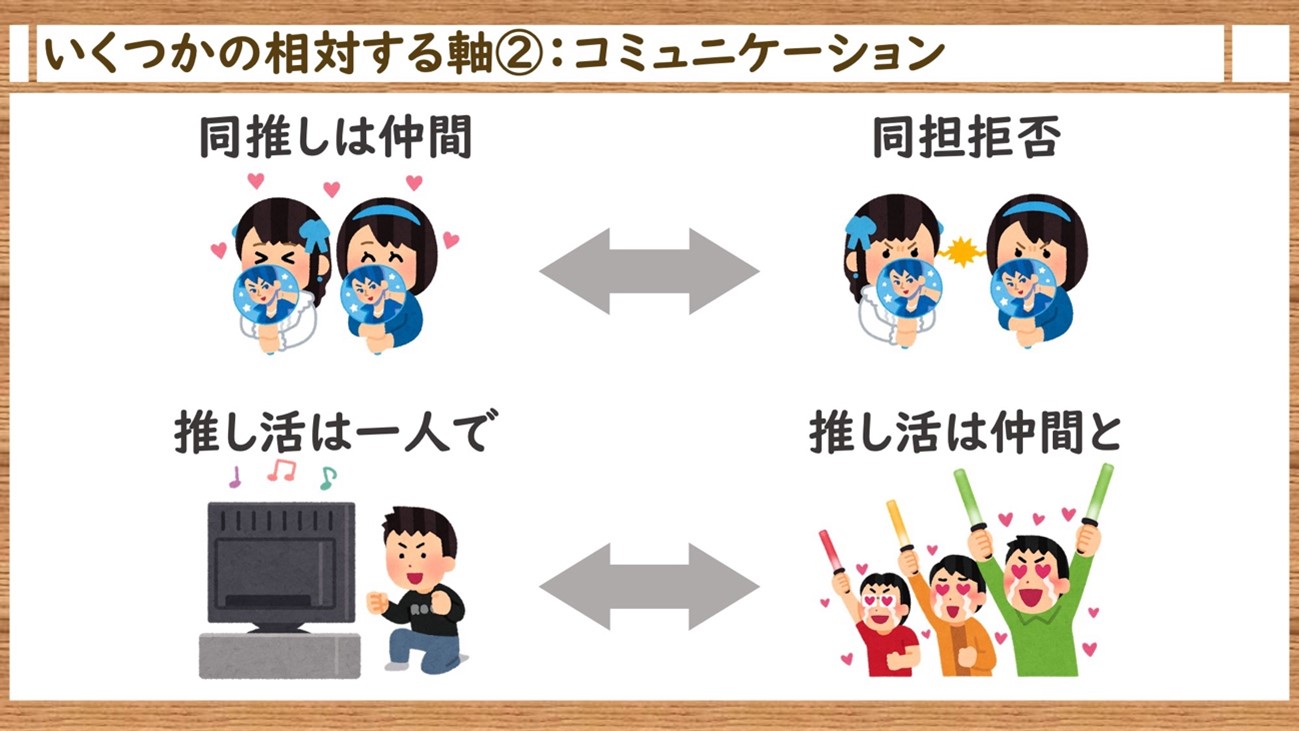

次にコミュニケーション。「同じ推しを持っている人は仲間」と捉える人と「ライバルなので仲間にはなりたくない」と捉える人では、同じものを推しているからといって仲良くできるとは限らない姿が見えますし、「1人で楽しみたい」人と「仲間と一緒に推す方が楽しい」人とでは、楽しみ方の違いも見えるなど、推し活の世界にはさまざまな相反する軸が存在しています。

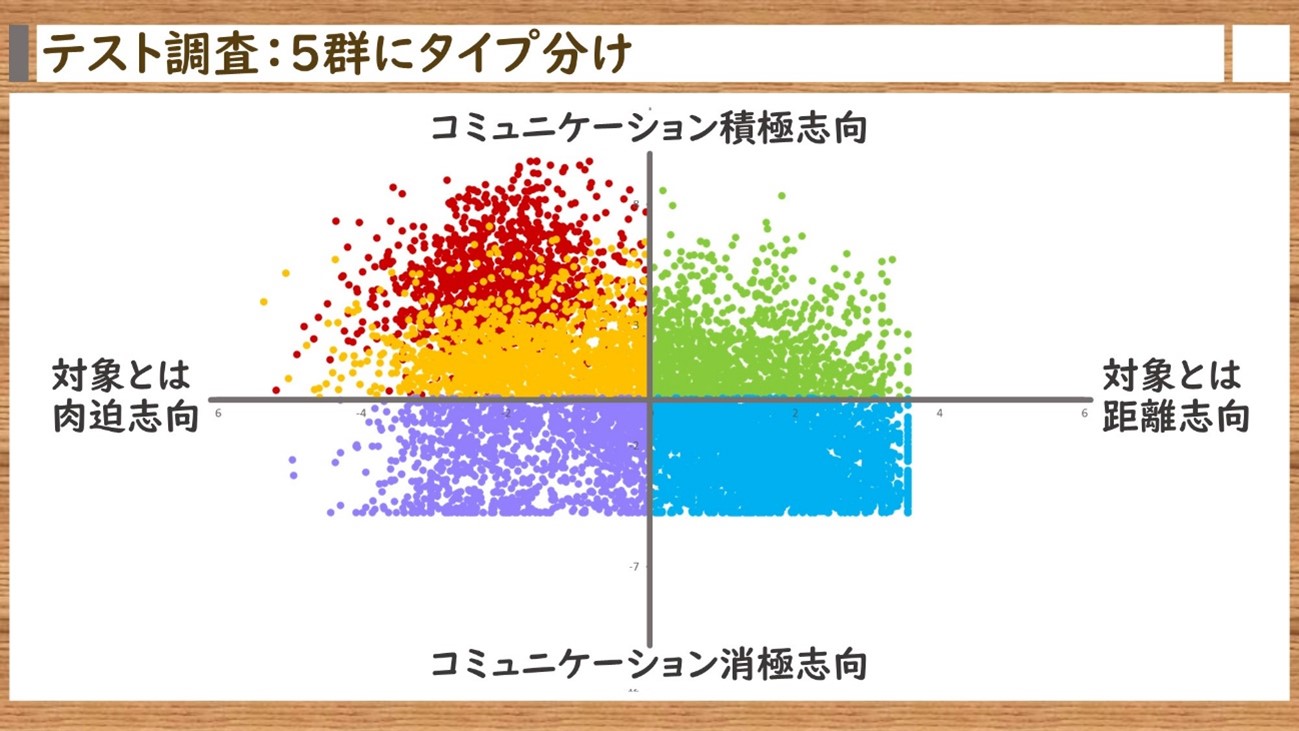

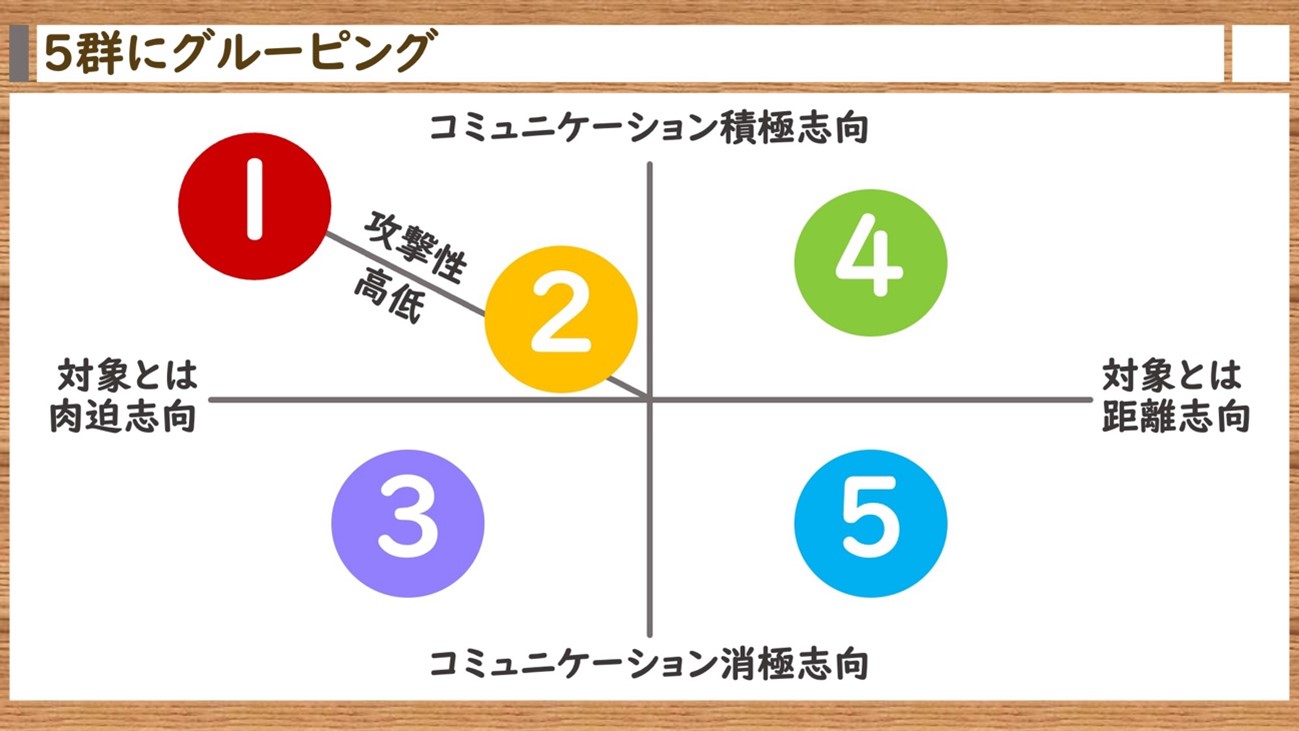

そこで、まず、「コミュニケーションは積極的か、消極的か」という縦軸、そして、「対象と距離を詰めたいか、一定の距離を保ちたいか」という横軸に分け、軸を分ける回答をスコアリングし、分布図にしたところ、左上の象限に明らかに複数傾向を持つ人たちが混ざっている状況が見えたので、さらにもう1軸追加し5つのタイプ別のグループに分けました。

左上の象限に足したもう1軸は、推しへの愛が強く深いあまりに他者への強い主張を厭わない態度があるのか、むしろそういった態度には引いてしまうのかという対抗軸です。こちらを「攻撃性の高低」としてグループ分けに用いました。

5群にタイプ分けして分析し、2025年2月に実施したのが「推しを持つ生活者の行動心理実態調査」です。サンプル数は9000人で、ジャンルは、アイドル、音楽アーティスト、芸人、俳優、スポーツ、アニメなど9ジャンルです。

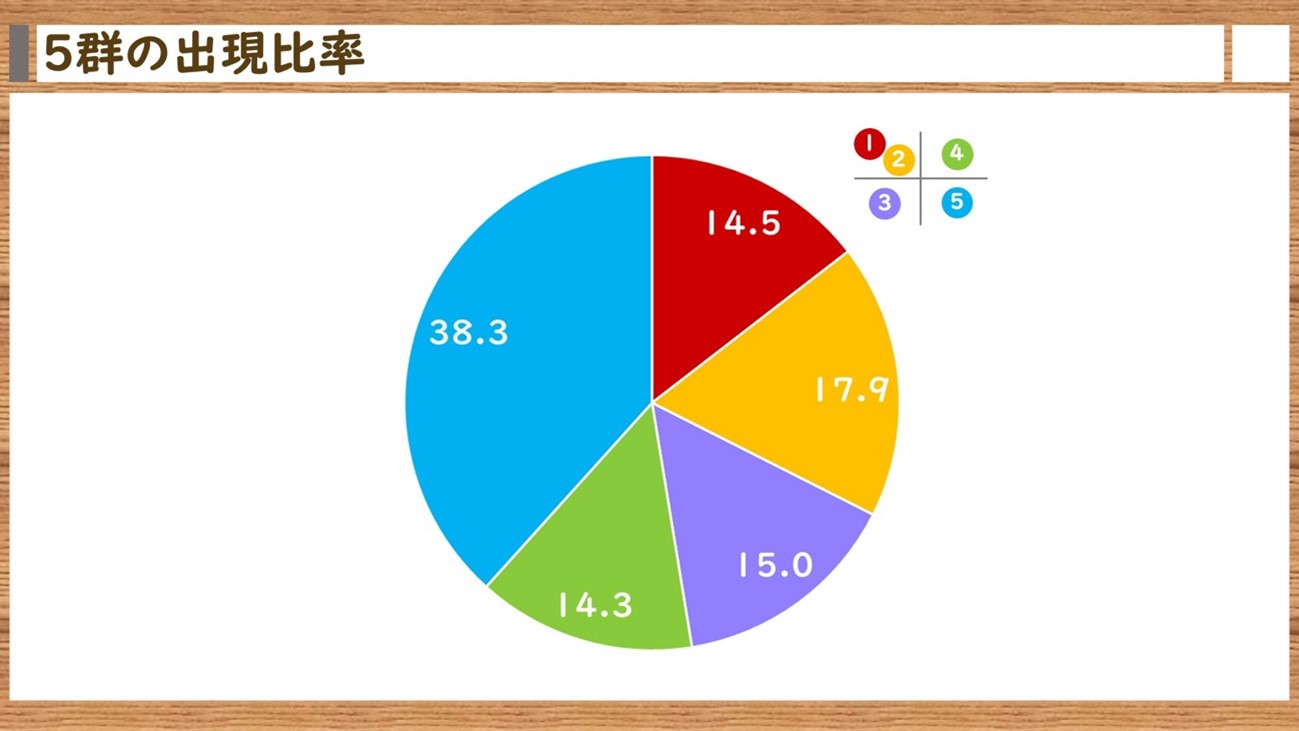

その結果をグルーピングしてみると、「推し活は1人で」「推しとは距離を置きたい」という水色の人がもっとも多くなりました。

推しにも周囲にもアツい「烈」民から、そっと推したい「温」民まで。5群の特徴

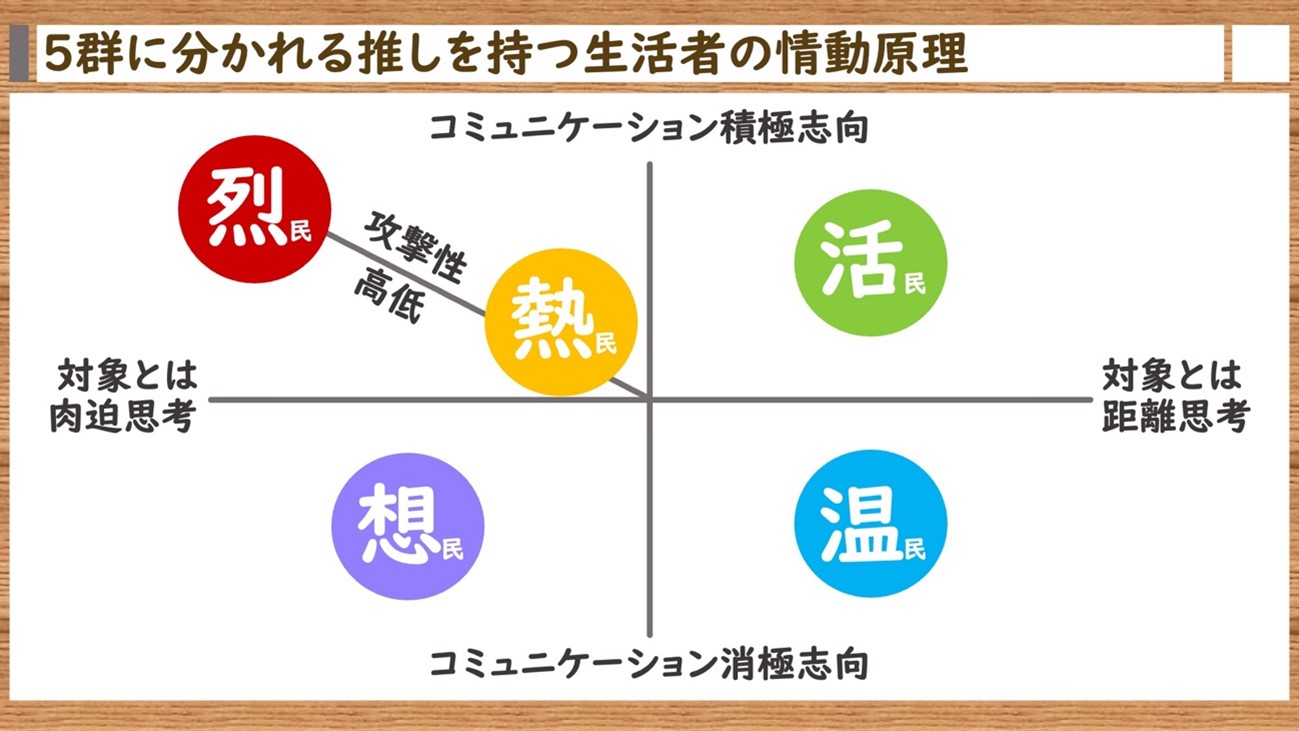

番号では分かりづらいので、推しを持つ生活者の5群に上記のような漢字を付けました。それぞれの特徴と生の声を紹介していきます。

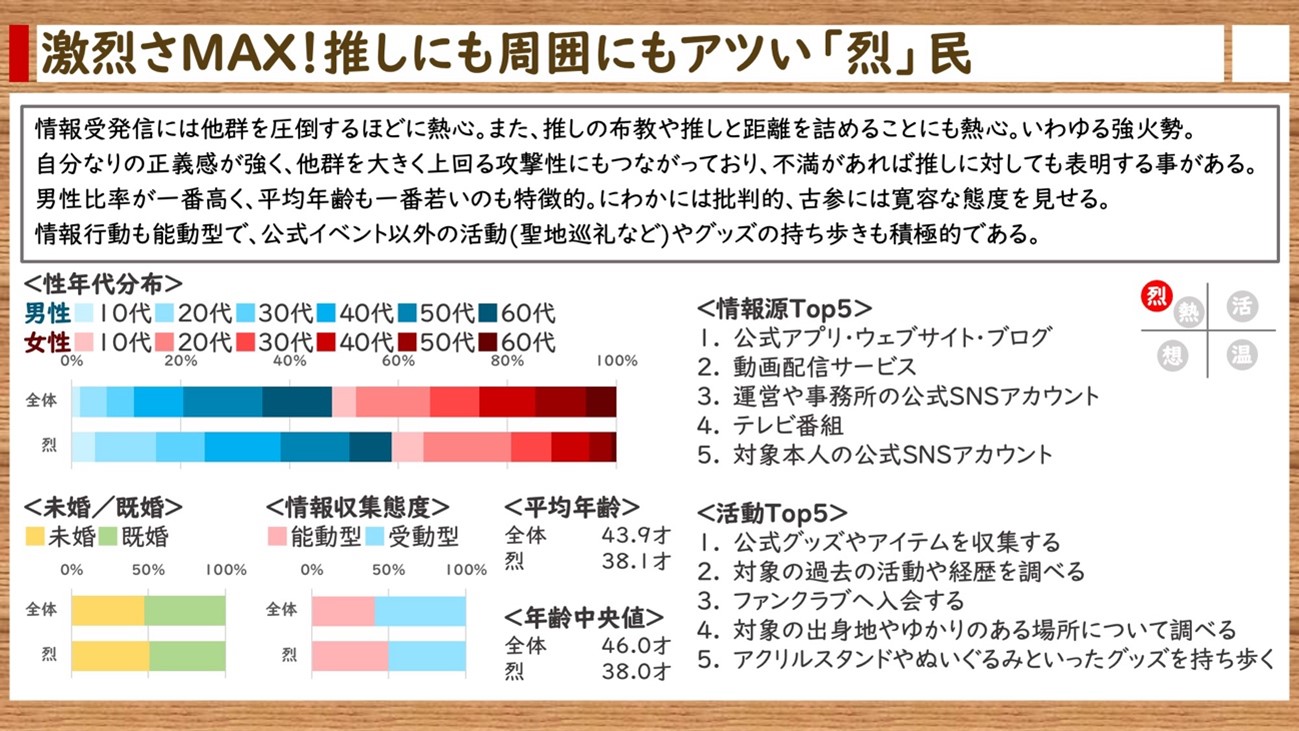

激烈さMAX!推しにも周囲にもアツい「烈」民

情報発信では他の群を圧倒するほどに熱心な人達です。推しと距離を詰めることや布教に熱心で、正義感が非常に強く、推しに不満があれば表明をすることもあります。

そのほか、「男性の比率が高い」「平均年齢は一番若い」「にわかには批判的だが、古参には寛容な姿を見せる」といった特徴があります。

<特徴的な声>

「親の影響で野球中継を見る機会が多く、少年野球を始めて以来ずっと野球が好き。最近は地元にチームが誘致され、家族を巻き込んで観戦を楽しんでいる」(対象:野球、60代男性)

「(推しがいたが冷めてしまった理由は)作品の醍醐味を台無しにされた上、批判したら頭ごなしにアンチ認定されて笑いものにされたから」(30代男性)

自分なりの正義感や理想を持った烈民同士が言い争いをして、折り合いが付かなくって推し活から離れてしまうこともあるようです。

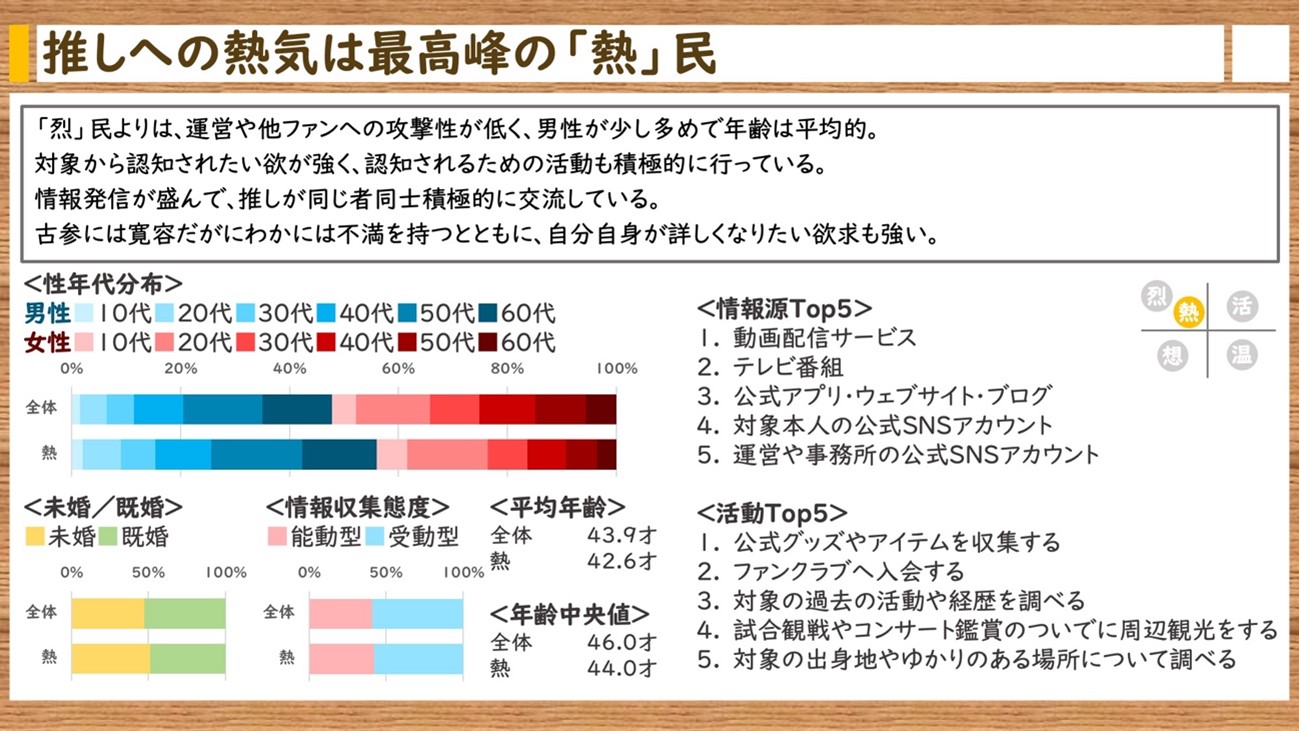

推しへの熱気は最高峰の「熱」民

烈民よりは攻撃性が低く、対象から認知されたい欲があり、SNSで積極的に発言する人たちです。同じ人を推すファン同士でも積極的に交流しています。

烈民と同様、古参には寛容でにわかには不満を持つとともに、自分自身がより詳しくなりたい欲求が強いというのも特徴です。

<特徴的な声>

「V1に昇格するため頑張っている情報がきっかけで応援をはじめ、昇格した時の感動を忘れられず、サポーターミーティングや報告会など選手との交流の場に参加。ホームゲームは全試合応援している」(対象:プロバレーボールチーム、60代女性)

「マネージャーさんにもご本人にも親子共々、名前や顔を認知済。イベントで会えば声をかけてくれ、サインや写真も対応してくださっています」(対象:体操のおにいさん、40代女性)

対象にも関係者にもつながっていて、「何とか本人に認知されたい」というアツい想いが伝わってきました。

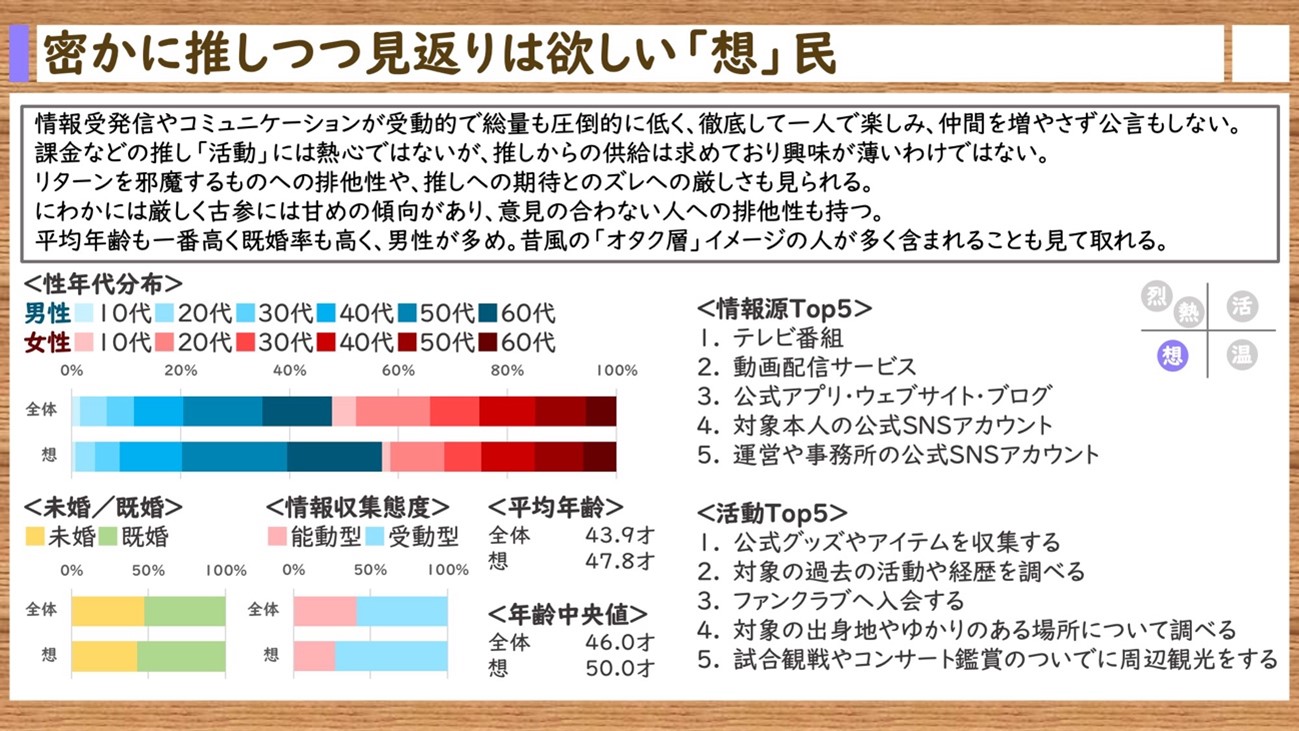

密かに推しつつ、見返りは欲しい「想」民

コミュニケーションが受動的で、仲間を増やさず徹底して1人で楽しみ、自分が推しを持っていることすら公言しないタイプの人達です。

課金などの行動には熱心ではないものの、推しからの供給は求めており、興味が薄いわけではありません。また、意見が合わない人に対する排他性を持っています。平均年齢が一番高く男性が多めで、昔「オタク層」として語られていたイメージ像の方々が多く含まれている印象です。

<特徴的な声>

「私はバンドで歌うMさんが好きであって、ソロ活動のMさんはあまり好きではありません。業界の知り合いがたくさんいるので、会わせてあげるよと言われますが、好き過ぎて逆にこわいのでお断りしています」(対象:歌手、60代女性)

周りに発信したい欲はなく、推し仲間を増やそうとはしません。自分の中で密かに期待や理想を持ち続け、恋焦がれていたいというのが想民の特徴です。

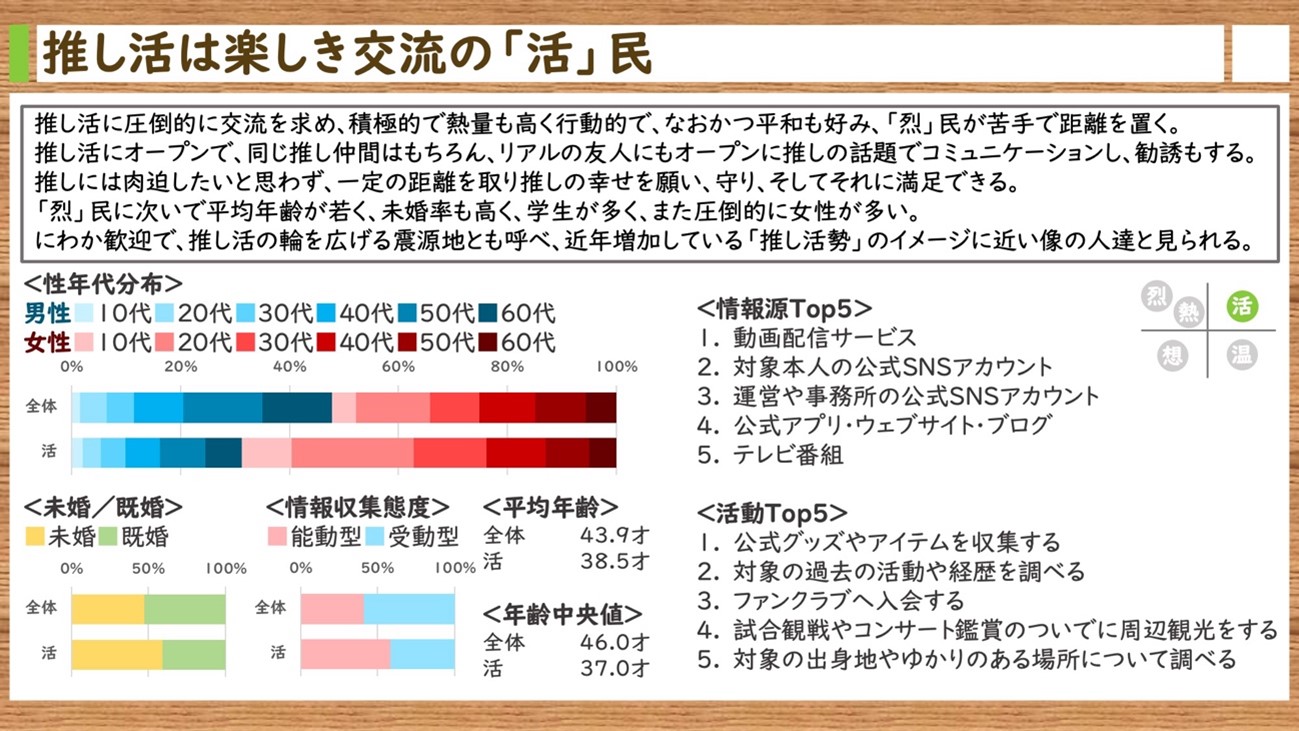

推し活は楽しき交流の「活」民

圧倒的に交流を求め、行動的で平和主義なのが活民です。烈民とは同じ対象を推していても、一定の距離を置いています。

リアルの友人にも推しの話題でコミュニケーションを取り、仲間にも誘います。一方で、推しとは一定の距離を置き、幸せを願うことで満足できる人たちです。

圧倒的に女性が多く、烈民とは逆で「にわか」大歓迎。近年増加している「推し『活』」のイメージは、活民が中心に作られているのではないでしょうか。

<特徴的な声>

「以前は1人で楽しむことが多かったのですが、知り合いがかばんにグッズを付けていたのに気づき、私も好きだと声をかけてからは、その人と一緒に楽しんでいます」(対象:音楽原作キャラクタープロジェクト、30代女性)

「推しがいたが、ファンの間でトラブルが起こった時に、下手に触らず静観するタイプの人に対して、“意見を言わないことは悪だ”と決めつけ批判してくる人がいた。こういうファンがいる環境に居続けるのはあまりよくないと思い、離れていった」(20代女性)

「みんなで楽しく推し活をしたい」という意識が伝わってきました。烈民のような、自分なりの正義感を振りかざしてくる人とは折り合いが付かず、平和に楽しく推し活ができないから離れてしまったようです。

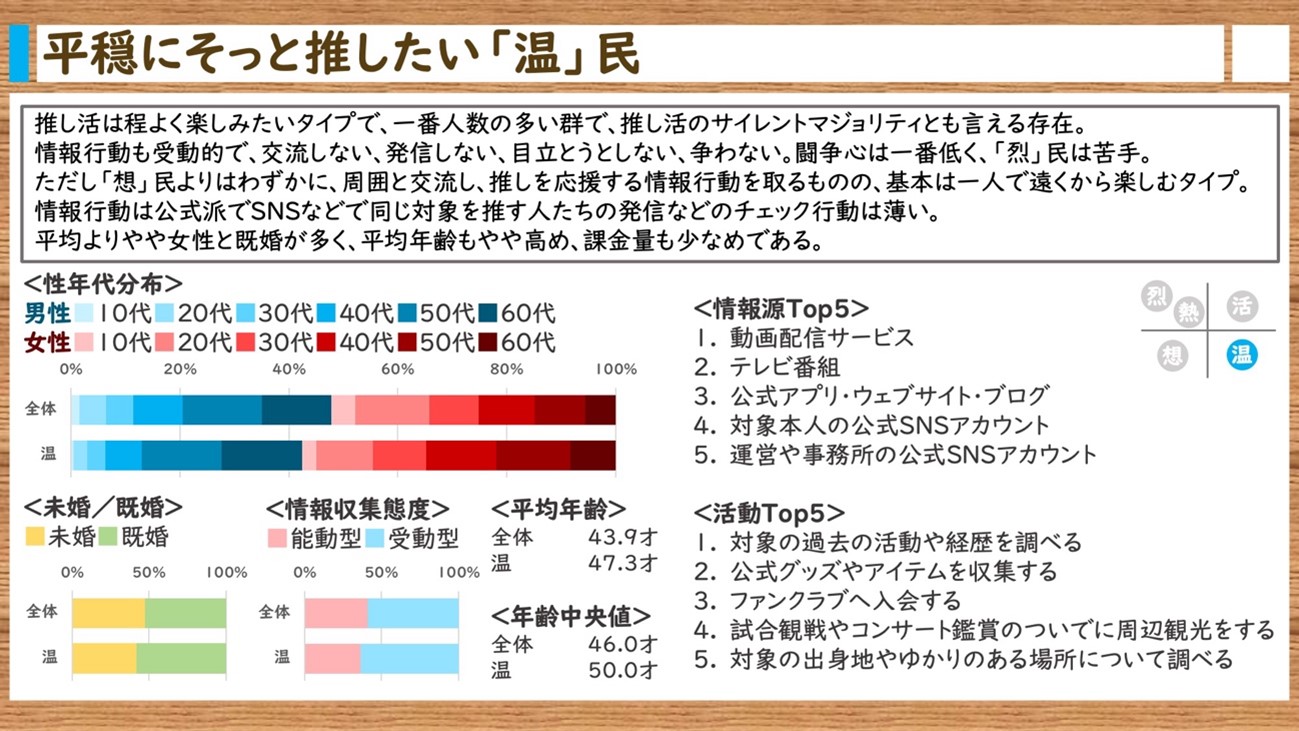

平穏にそっと推したい「温」民

最も人数が多く、推し活のサイレントマジョリティーとも言える存在です。

ただ、情報行動は受動的で交流しない、目立とうとしない、争わない。想民よりは周囲と交流し、応援する行動を取るものの、基本は1人で遠くから楽しむタイプです。やや女性が多く、平均年齢は高め、課金量は少なめです。

温民の生の声をみると、「烈民・熱民から温民へ」「最初から温民」という2パターンに分かれていました。

<特徴的な声>

「小さい頃から海外映画やドラマ・アニメが好きで、吹き替え版を演じる声優にときめていた。今は落ち着いたが、ときめく声や演技との出会いを楽しみに作品を見ている」(対象:声優、30代女性)

「学生時代に初めて友達と舞台を見に行って、迫力に圧倒され、それからは1人でも見に行くようになった」(対象:舞台、20代女性)

自分からは発信しないけれど、1人でも十分に推し活を楽しめるのが温民の特徴です。

烈民を抑え、活民を増やす施策は考えられるのか?

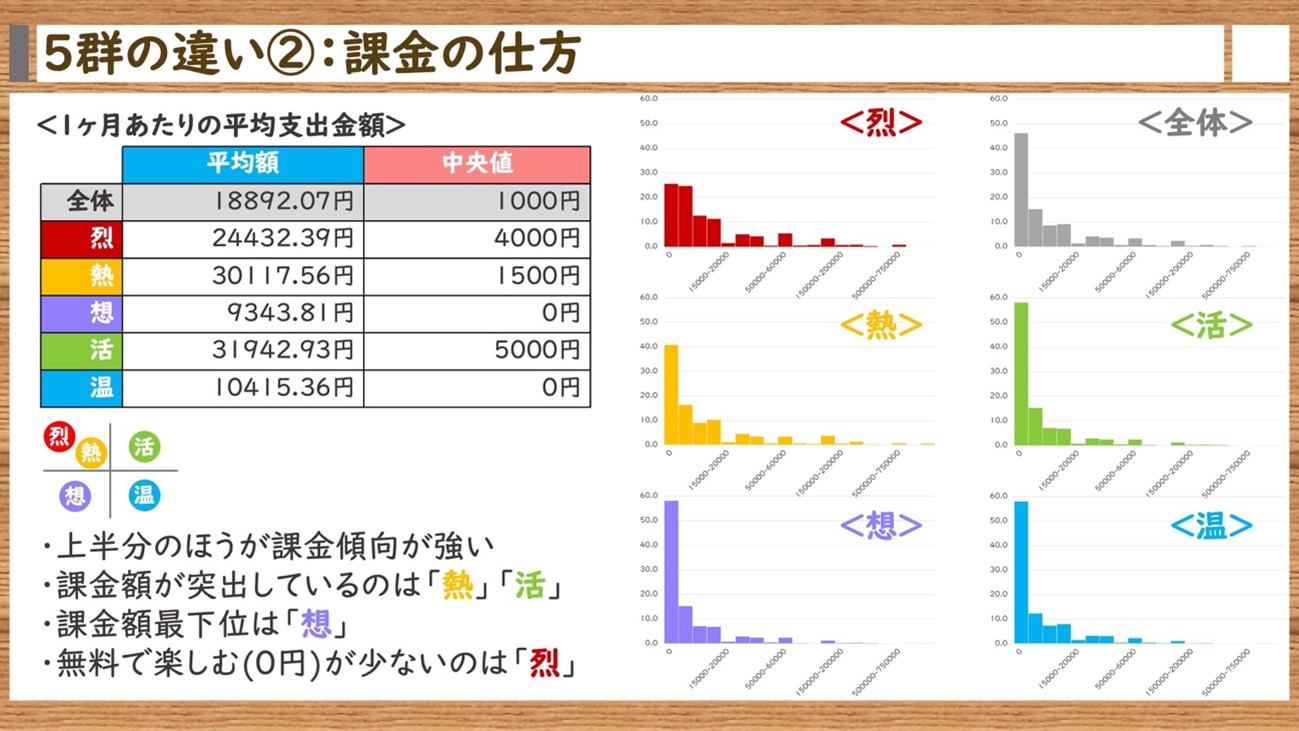

5つの群の違いを踏まえ、メディアビジネスの運営側は何に気をつければいいのでしょうか。課金の仕方やタイアップへの意識について分析してみます。

グラフの一番左側は0円、つまり無課金の人です。課金額が突出しているのは、熱民と活民でした。熱量が圧倒的に高いように見えた烈民は、課金していない人は少ないものの、額としては1位ではありません。逆に最下位だったのは想民です。

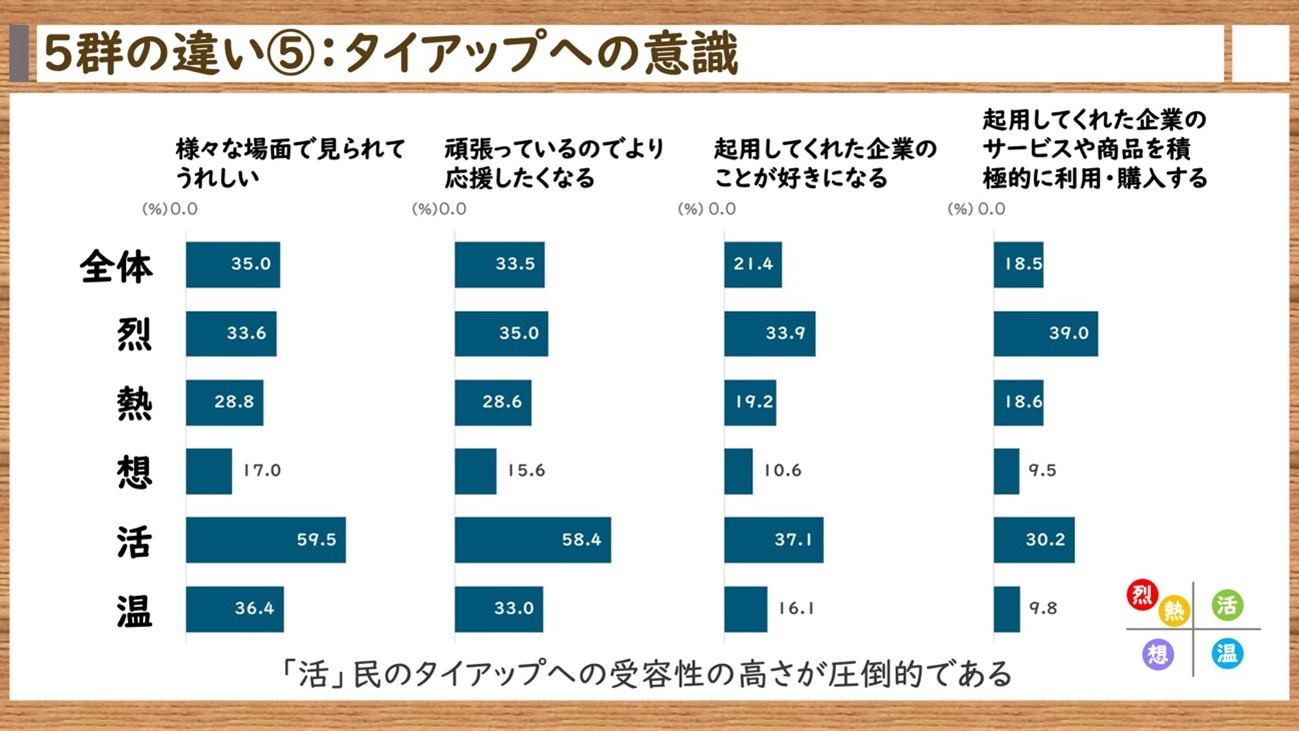

「タイアップをしたら様々な場面で見られて嬉しい」

「起用してくれた企業のことが好きなる」

といった項目で調査したところ、適応性が高いのは圧倒的に活民でした。一方で、想民は意外と低いというのが特徴的といえます。

IPやコンテンツの運用では、「活民を増やしていくと良い」「攻撃性の高い烈民を抑えるほうが、平和的なファン集団が作れる」と考えるのが自然かと思います。

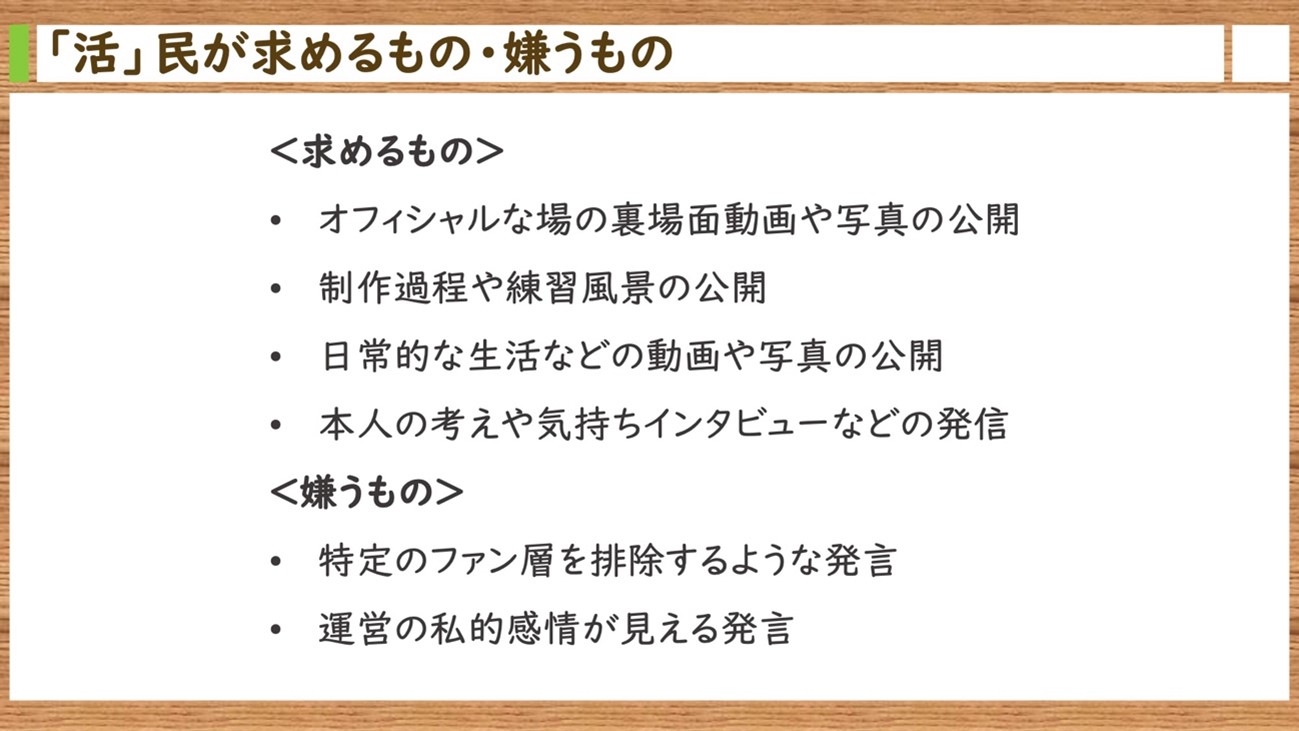

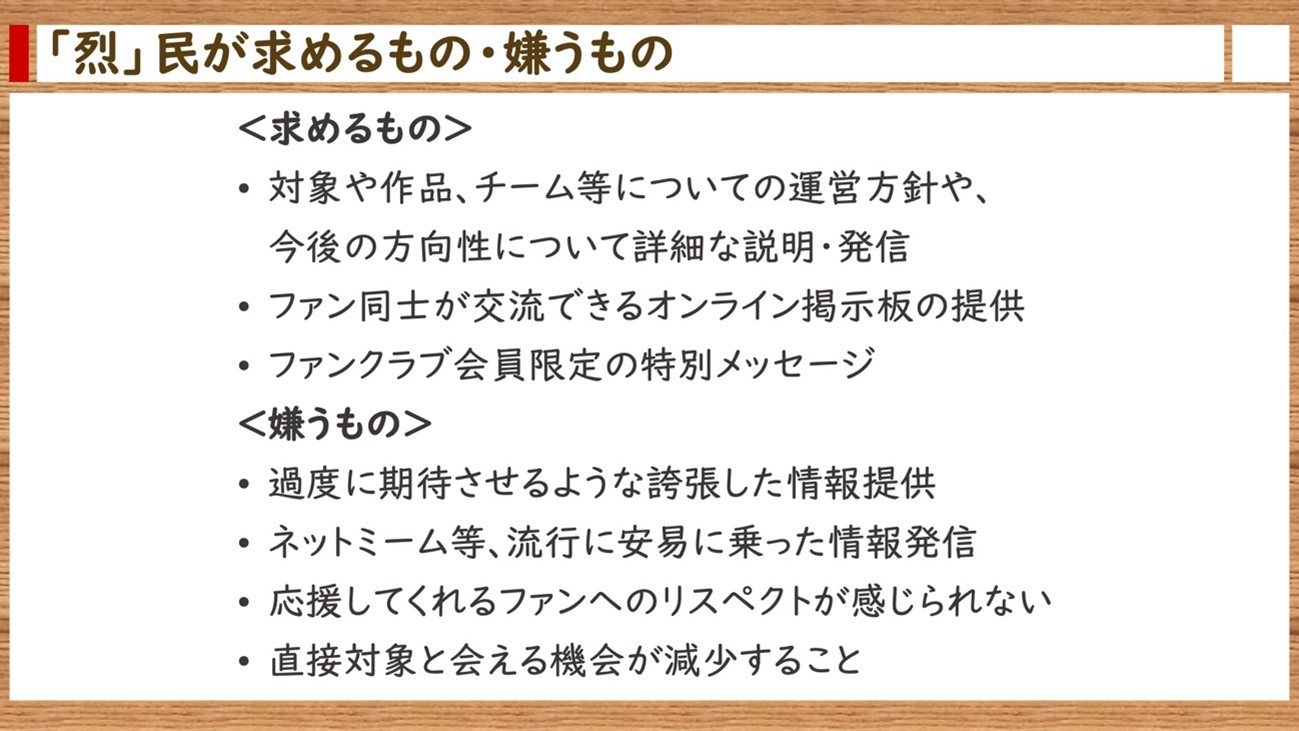

そこで、活民および烈民が求めるもの・嫌うものをまとめました。

企業側からすると、「推しを持つ生活者は、課金や情報発信において同じような熱量を持っている」と思うかもしれません。

しかし、実際には行動原理が違うため、ファン同士でも一枚岩ではない姿が見えてきました。攻撃的なタイプと平和的なタイプが併存しており、両者は求める情報や施策に違いがあるのです。この結果をふまえ、今後の施策のヒントにしていただければと思います。

また、今回の調査結果については、さらなる詳細なレポートを後日公開予定です。ご期待ください。

1色に染めようとせず、いろんな人がいることを許容する施策を

ここからは、エンタメ社会学者の中山淳雄さんとお話していきます。

森永:今回の調査結果をご覧になって、どう思われましたか?

中山:生活者の生態というと、年齢や性別、金額などで分けてしまいがちですが、推しとの距離感でタイプ分けして分析したのは初めての事例ですよね。烈民と熱民が引っ張りつつ、活民も一緒に相対しながら、温民がフォローしている。これは推し活の組織生態学だな、と思いました。

森永:特にスポーツやアイドルジャンルの場合、初期は「烈民に支えてもらった」という歴史を持っているんですよね。そういう人達のアツい支えで盛り上がってきた頃に、今度はその人達の過激さ、新参者・にわかへの排他性が問題になってくる。でも、アツい人達への手厚さを薄くすると強い愛が反発に転じてしまう。その関係性をどうするかは、ジャンル共通の悩みのようです。

中山:烈民って、「自分は烈民だ」という自覚がないんですよね。ライブで前に出過ぎていたりして周りは迷惑なんだけど、ハッキリ言われないと気づかない。

森永:今回の調査にあたり、お試しでタイプ分けして分析した図をネット上にアップしてみたことがあるんです。そうすると、明らかに烈民だろうと思われる人たちが、「自分は活民だな」「温民だな」と平和主義っぽい反応をするんです。自覚がない、はまさにだと思います。

なので、アンケートでは「あなたの行動パターンは、あえて言うならどっちですか?」といった、いわゆる性格診断テストのような聞き方にしました。その結果、やはり攻撃性の高い人が一定数出現した、というのが面白いところです。

中山:組織論でいうと、強い組織って一元的になりやすいんです。例えば、営業職には売れたかどうかという絶対的基準があって、「あいつは周りの評判がいいけど、数字を作ってない」みたいに評価をされてしまう。これは、企業の成長期ならいいんです。

けれど、安定期に入った時には多軸構造を持てるかどうかが大切になる。そこは、ファンマネジメントと近いかもしれません。推し活生態系は割とクローズな性別・年齢に固まりがちですが、どこかで広い扉を開けておかないと、マニアに潰されてしまう可能性があります。

森永:組織論で考えるのは面白いですね! 実際に、運営が烈民・熱民の対応に終始してしまうと、活民・温民がサーッと引いてしまうことが起きやすいんです。運営側は一色だけに染めようとせず、いろんな人達がいることを許容するし、ファン側にも許容してもらう空気を作るような施策を考えることが重要なのかもしれません。

中山:かつてモバイルゲームの運営をやっていたとき、ユーザーを分析すると、1万円以上払っている人達が約5%で、全体収益の8割を占めていました。その5%が喜ぶ施策をやっていくと、売上はどんどん上がっていくんです。でも、全体のユーザー数は減ってしまう。

これはまずいと思い、薄いユーザーを増やそうとしました。そういう冷やす作業をしていくと、SNSで不満が一旦は出てくるものの、結果としてお金を払う人が増えていくんです。

森永:今回の調査でも、「にわか(新規ファン)が優遇されると不満を持つか?」という質問に、「はい」と答えた人は意外と多くいました。言い方は悪いですが、「それぐらいで怒ってしまう人は、いいお客さんじゃない」と割り切る方がいいのかもしれません。

中山:この調査でも、活民が一番お金を出しているのも印象的でした。

森永:布教型の人たちは、旅行や食事にお金を使っているようです。友達とお揃いでグッズを買う、とか。

中山:余剰消費が大きい、と。やはり活民の割合が重要ですね。

活民と温民は想像以上に多いが、サイレントマジョリティーでもある

森永:ウェビナー参加者から「想民→烈民などの移動はどのようなきっかけで起こりますか?」という質問がきています。アンケート結果によると、「友達ができた」「誘われた」「がっかりした」などの事象で変化が起きているようです。

中山:推し活を楽しむ生活者には、女性や中高年の人も多いですよね。例えば、宝塚歌劇団のファンの中では出待ちや入り待ちでも「並んじゃダメな場所」などのルールが共有されています。歴史があると、コミュニティ化するのかもしれません。

森永:年齢層が高め、かつ女性が多めになると、平和というか温かい関係を作っている感じがありますね。

テレビ局の方から質問が来ています。「番組へのメッセージを送ってくれるのは烈民、熱民だと感じています。でも、大ヒットにするためには想民や温民を増やすことが必要ですよね。この内訳をコントロールすることって、できるんでしょうか?」

中山:結局、コンセプトやコンテンツで傾向が決まってしまう気がします。例えば、Jリーグのクラブは割と烈民や熱民が多く、名探偵コナンのファンなら温民や活民が多い。

森永:なるほど。ある程度はコンテンツが持つ傾向は受け入れないといけないということですね。烈民が多めになりやすいもの、活民が多めになりやすいものはあるということですね。となると案外、テレビ局さんは過去の蓄積で「活っぽい人たちが増えたもの」コンテンツ傾向を分析できるということでもありますね。

5グループの流動性はあると思いますか? 烈民はずっと烈民のような気もするし、疲れると想民になるのかもしれない、とか……。

中山:変遷するものだと思います。40~50代になると、概ね熱民から活民になりますよね。

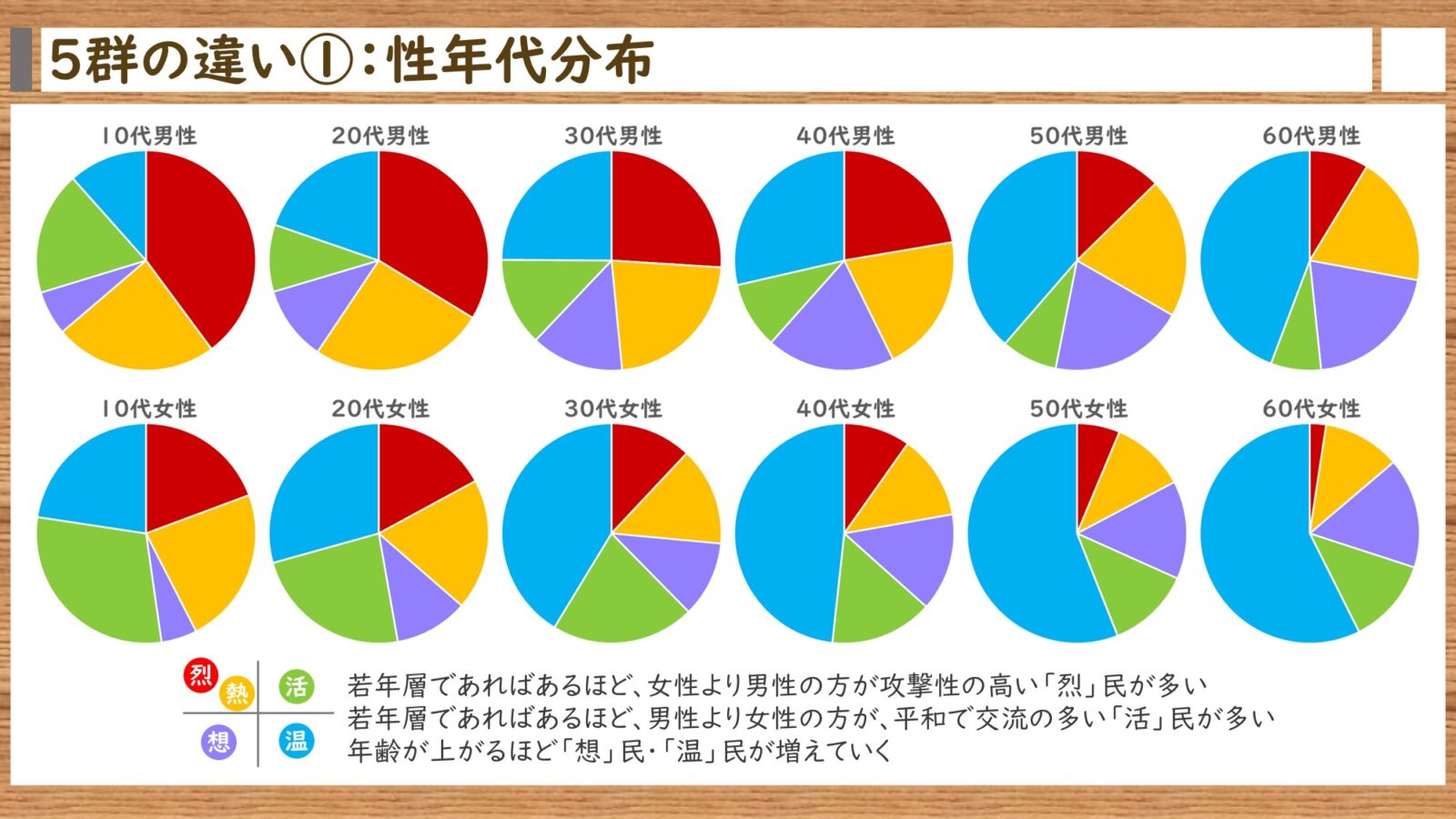

森永:あと、初期のオタクとか「追っかけ」と呼ばれた世代が40~50代中心で、最近の推し活ブーム世代が10~30代中心という、やや性質の違う人達が同居している時代なのかなとも感じているんです。調査発表パートの途中でお見せした、性年代別の5グループの分布差のグラフですが、今は年齢が上がるごとに増えるものと経るものと性差が見事にでていますが、今後10年も同じように経年変化するのかと言われるとちょっとわからないな、と。

中山:傾向として、烈民は男性が多くて、活民は女性が多い。ただ、全体として活民が増えたというのは明確に感じますね。

森永:この5グループの実在って、私の中ではそれほど違和感がなかったんですが、年齢が上の方からは「活民と温民が想像できない」と言われました。やはり、新しく出てきたゾーンなんだな、と。

中山:活民と温民は、想像以上に多いはずです。ただ、サイレントマジョリティーなので、飽きて離れるときも全く分からない。

森永:1980~90年代と比べると、今は「このコンテンツを推しておけば、世の中の流行に乗っている」みたいなものがなくなってしまいました。だから、「とりあえず行ってみて、違うと思ったらスッと引く」みたいなことを繰り返しているのかもしれません。

中山:改めて、性別や年齢、消費額で分類するより、今回の5群のタイプ分けが分析として正しいなと感じましたね。

(編集協力=村中貴士+鬼頭佳代/ノオト)

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。

後者のコメントは、おそらく烈民同士で戦った末の話ですよね。私もサッカーと野球で、激烈系ファンが多いチームが好きなので、よく見かけるというかとてもよくわかります。