「大阪・関西万博」に見る未来の兆しとは? メ環研メンバーが感じた新時代の「リアル」【前編】 @メ環研の部屋

2025年4月13日から10月13日の会期で開催されている「EXPO 2025 大阪・関西万博」。テーマに「いのち輝く未来社会のデザイン」を掲げ、チケットはデジタル、万国博覧会として初の全面キャッシュレス化、展示にもリアルとバーチャルの融合などデジタル技術を駆使した万博として注目を集めています。

関西エリアでの万博といえば、1970年の大阪万博は、今につながる未来の兆しを多数見ることができた伝説の万博として人々の記憶に刻まれています。今回の「大阪・関西万博」にも我々が探し求める未来のメディアや社会の兆しがあるはずだと考え、メディア環境研究所メンバー7名で訪問しました。

「一人の生活者」として会場を歩いた研究員は、何に注目し、何を感じたのでしょうか。今回のレポートでは、前後編に分けて、研究員が触れた大阪・関西万博の姿を共有し、そして今回の万博が見せる未来の兆しと、未来のメディアのあり方を探ります。2025年6月よりメディア環境研究所所長に就任した山本泰士が進行役を務めます。

人間中心主義から脱却し、AIとペアで生きる未来へ(冨永直基)

まず冨永直基上級研究員は、大阪・関西万博の8名のプロデューサーが主導する「シグネチャーパビリオン」を中心に見学。特にじっくり回れた3パビリオンを通して、人間の生き方と社会のあり方についての気づきを報告しました。

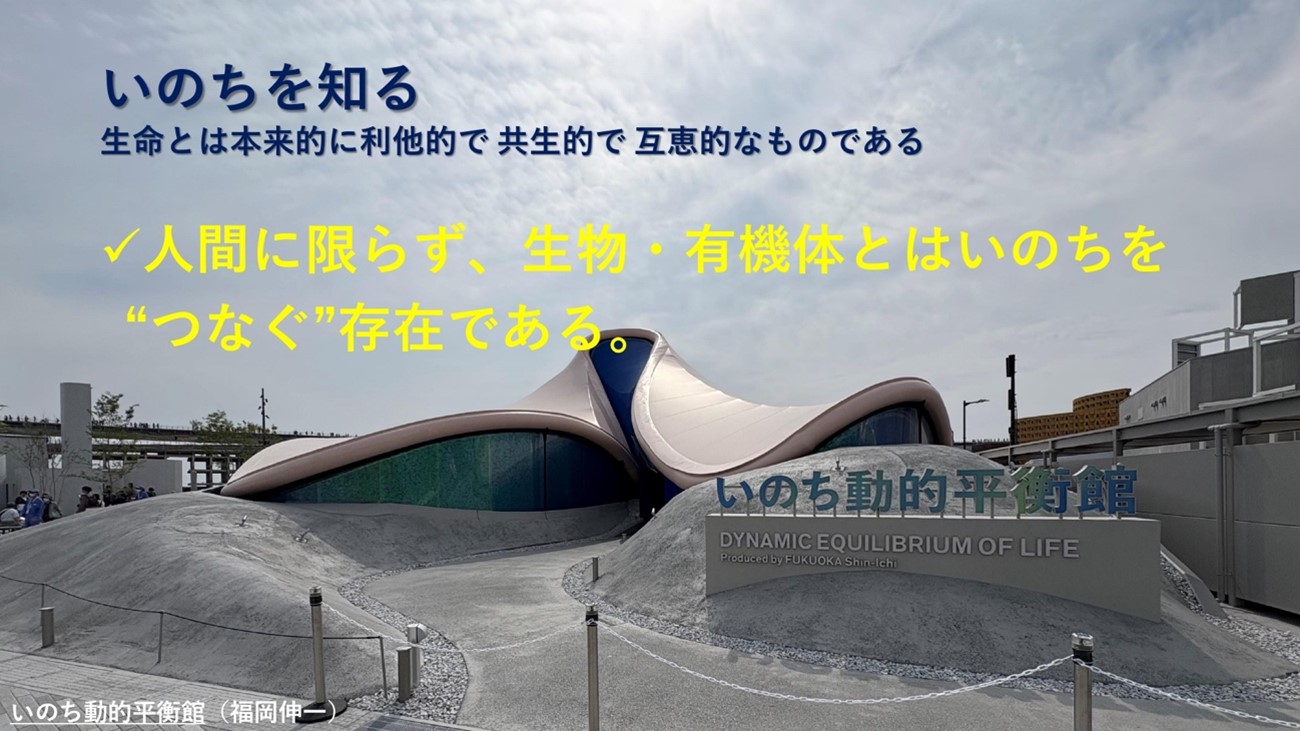

いのち動的平衡館

生物学者で作家の福岡伸一さんプロデュースのパビリオン。柱を用いないリング状の建物が象徴するように、「繰り返されてきた生命の調和とうつろい」が表現されています。

32万球のLEDで構成された光の粒子によるインスタレーションは、様々な細胞が協力しあって、新たな生命が生まれる様子を表し、38億年前の生命誕生時から、利己ではなく利他によって紡がれてきた生命を体感させてくれます。

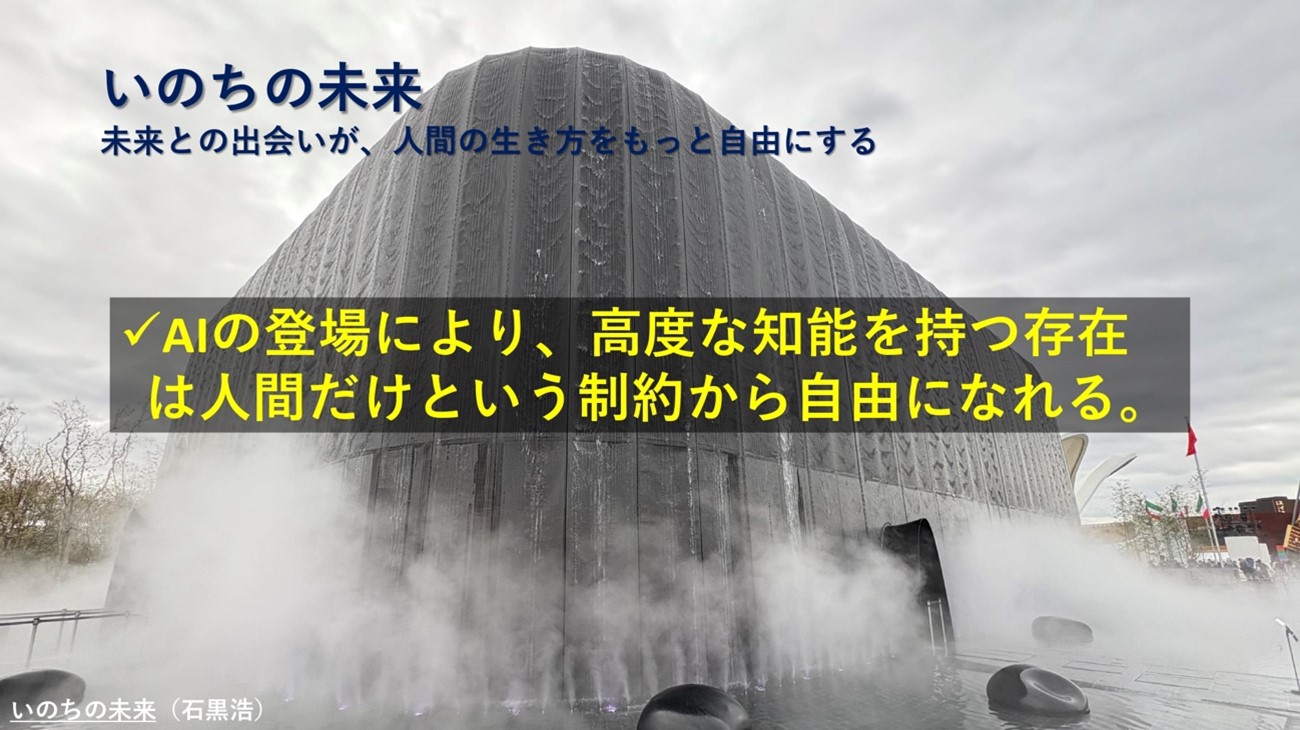

いのちの未来

人間そっくりのロボット(アンドロイド)研究で知られるロボット工学者の石黒浩さんプロデュースのパビリオン。最新のアンドロイドの展示を通して、技術の進化により人間とアンドロイドの距離感がどんどん小さくなっていくこと、その結果、人間は身体や場所、そして時間の制約から解放され、命の可能性はさらに広がっていくことを伝えています。

これまでは“高い知能”を持つ人間が知能を用いて何かをすることが、世の中の発展につながると考えられてきましたが、AIの登場によってその意識から解放される。それが今起こりつつある社会の変化なのかと感じました。

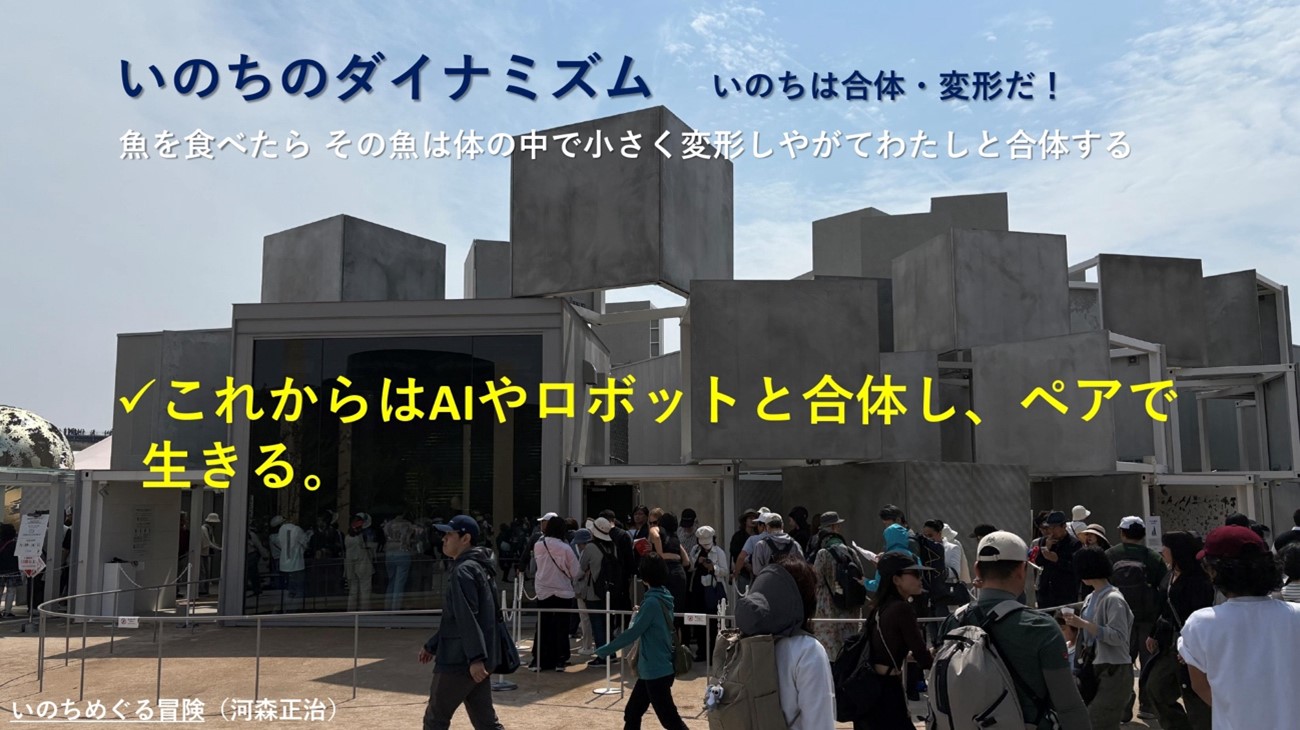

いのちめぐる冒険

アニメーション監督でメカニックデザイナーの河森正治さんプロデュースのパビリオン。「いのちは合体、変形だ」をテーマに、超時空シアターではカメラ付きVRゴーグルで宇宙スケールの食物連鎖を再現。来場者自身がミジンコになり魚に食べられ、魚となって鳥に食べられ……と無限に続く食物連鎖が“いのちの合体・変形”として表現されています。

AIをはじめとするさまざまな技術革新により、人は時間や場所という当たり前に存在した制約から解放されると予測されています。知識や知能も人間の枠を飛び越えて、AIと分かち合い、いのちのように循環していくのです。

今後、人間はAIやロボットと“合体”し、共に生きていくようになる。今は変わりゆく時代の境目にあります。そんな未来社会で起きるポジティブな変化として、人間は「生きるために働く」から「自分らしく生きる」社会が来ると感じました。

また冨永上級研究員は、メディアの変化としては、AIにより従来から伝達されていた知識や情報だけでなく、無意識の感情である「言葉にならない思い」までもっと伝達できるようになるのではないかと想像しました。

これまでは「人間のみが高度な知能を持ち、その人間が知能をもって世界を切り開く」、いわば人間中心主義でした。しかし、AIと協力することで、人間は知能を駆使する唯一の存在という状態から解放され、もっと自由になれるのではないか。冨永上級研究員はそんな未来社会を「AIとペアで生きる未来」と表現しました。

冨永上級研究員が注目した未来へのビジョンや人間のあり方の提言は、やはり万博の象徴的な部分だと思います。続いて、2名の研究員がデジタル時代のリアルの再発見に注目しました。

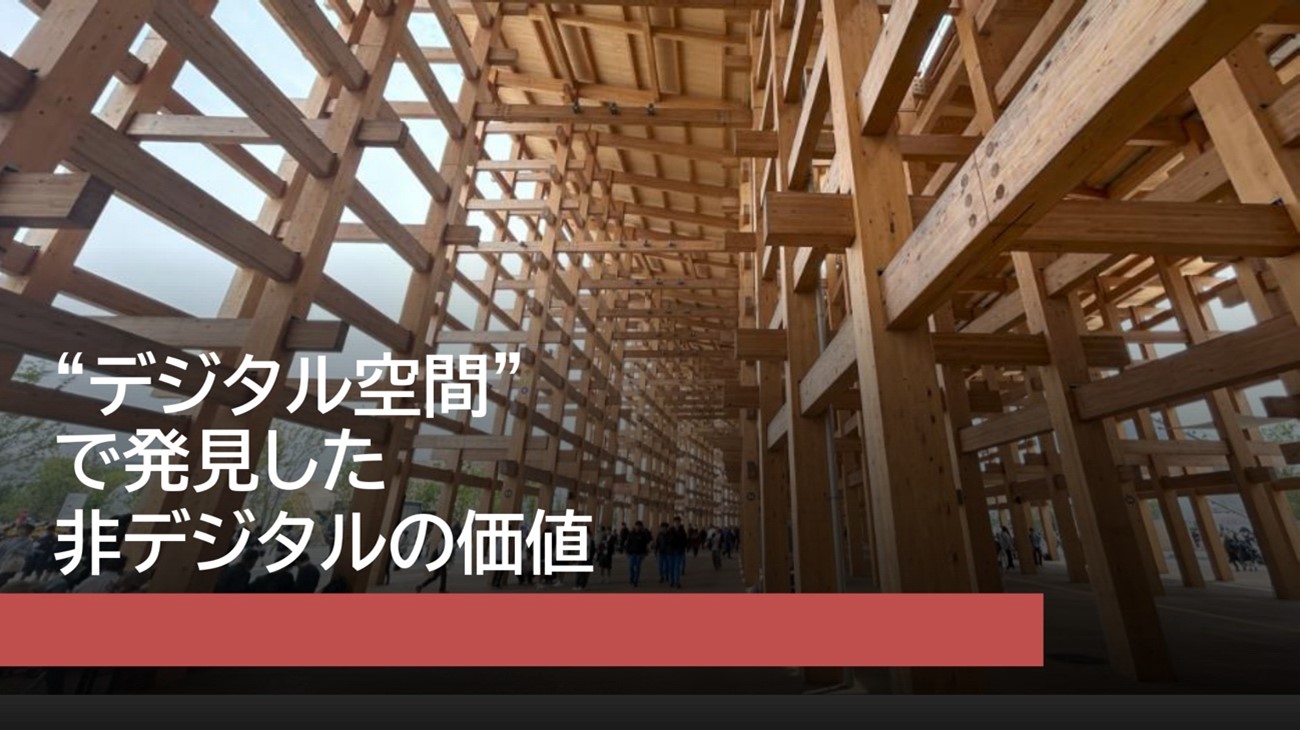

デジタル空間で感じた非デジタルの価値(朝本美波)

今回の万博は「並ばない万博」と銘打たれ、入場チケットやパビリオン予約はスマートフォンで行う、つまり万博自体がデジタルを前提とした空間設計になっています。

そのなかで朝本美波研究員は、デジタル前提の空間で改めてリアルの価値を発見し、そしてデジタルによるフィジカルの強化を体感しました。

私は、入場してすぐスマホでパビリオンの当日予約を行いました。予約が取れて「さあ回ろう」となって顔をあげた瞬間、万博ならではの雰囲気を五感で強く感じたことが印象に残っています。

レインボーブリッジの2倍以上!? 大屋根リング

朝本研究員は、その一例に大屋根リングを挙げています。大屋根リングは今回の万博の象徴的な建造物であることは広く知られていますが、その迫力はどれほどのものなのでしょうか?

地図で確認すると、実は大屋根リングは東京のゆりかもめのレインボーブリッジの円形ループの2~3倍相当の大きさです。それほど巨大な木造建造物は、なかなか他に例を見ません。

地図上の比較でも驚きですが、実際に見たインパクトの方が断然強かったです。万博で記憶に残ったのは、五感を使った体験ばかり。デジタル前提の世界でこそ、あえてデジタルを遮断して五感を使う時間や空間に価値が出てきそうです。

その一方で、万博ではデジタルによるフィジカルの強化も体感できました。

NTTパビリオン

「時空を旅するパビリオン」であるNTTパビリオンでは、同社の次世代情報通信基盤「IOWN」を活用した音楽ユニットPerfumeのパフォーマンスを体験することができます。

「IOWN」により、事前収録されたPerfumeの映像が立体的に動き、さらにステージから伝わってくる床の振動、ライトの照明の動きまでも全てリアルタイムで再現。3人がその場にいるかのようなライブ感を演出しています。

足音までも直に伝わり、まるで小さなライブハウスの目の前のステージでパフォーマンスを見ているかのようでした。従来のARやVRから進化したこれらの技術により、メディアとのコミュニケーションやコンテンツの楽しみ方が変わりそうです。

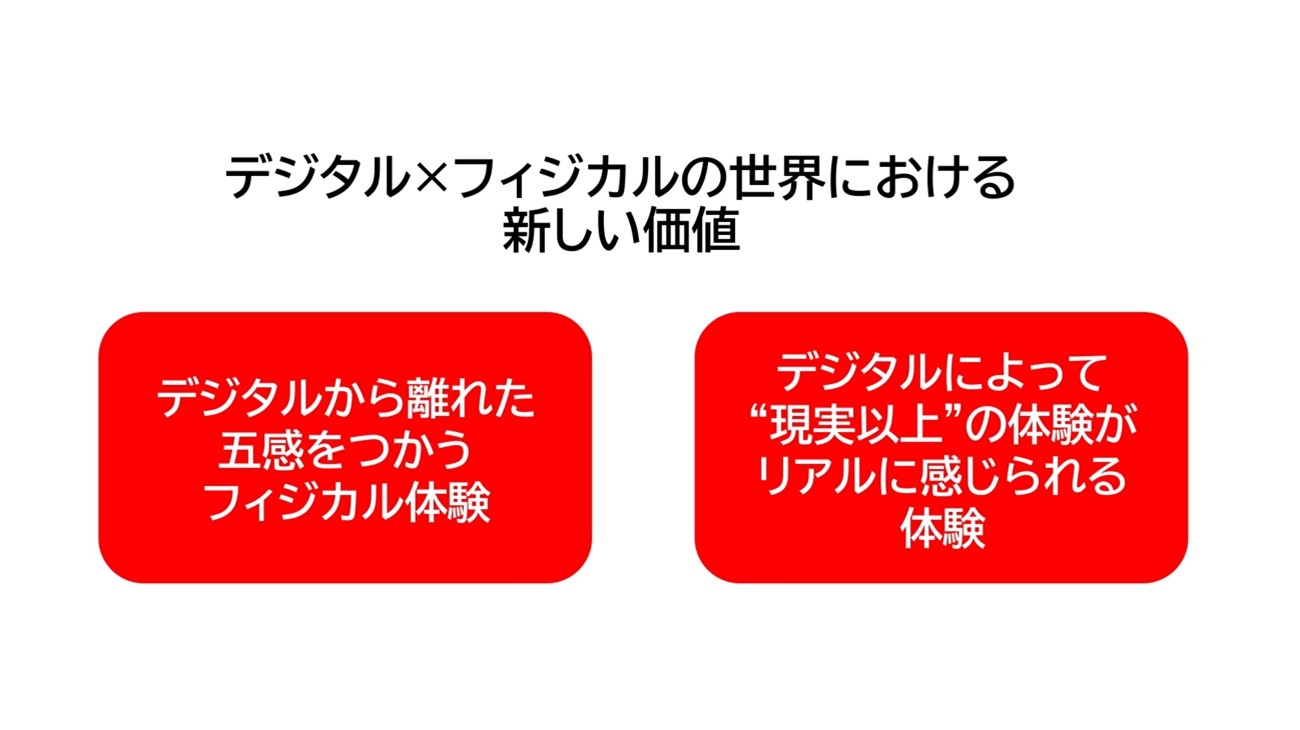

間もなくやって来るであろうデジタルとフィジカルが融合した世界。デジタル前提だからこそ、五感を使った“人間らしい体験”の価値が深まり、同時にデジタル技術によって現実以上の体験を楽しめるようになる。

今回の万博では、デジタルとフィジカルの相乗効果は我々が思っている以上に高い価値を生み出すことを示唆されたのかもしれません。

生活がデータ化される未来、メディアの役割は「夢や憧れの補完」(野田絵美)

朝本研究員がデジタル空間の中でのフィジカルの価値に注目したのに対し、野田絵美上席研究員が注目したのは情報の価値です。

食べることの喜びと次世代につなぐ命をテーマにしたシグネチャーパビリオン「EARTH MART(アースマート)」で得た気づきが共有されました。

EARTH MART

プロデュースをしたのは放送作家・小山薫堂さん。地球環境や飢餓問題に向き合いながら、これまで育んできた食文化とテクノロジーを見つめ、今をより良くする「新しい食べ方」を考える体験を提供しています。

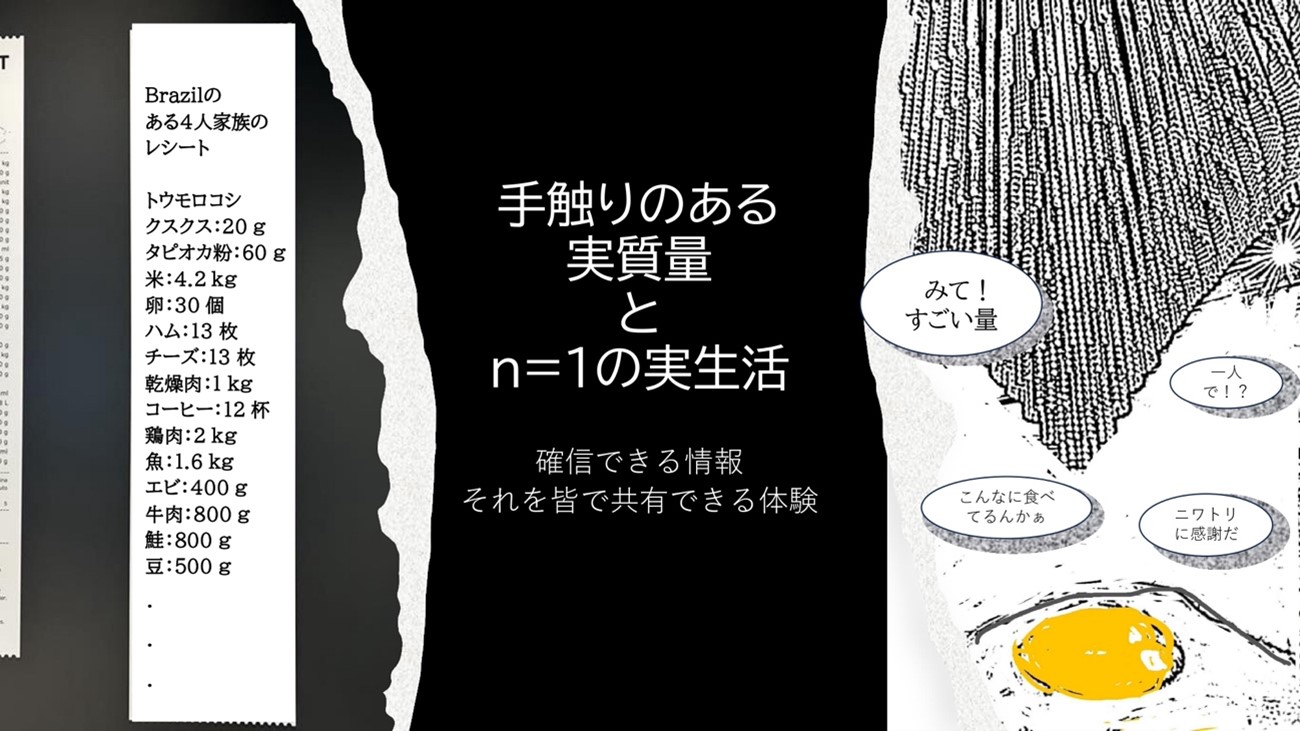

まず注目したのは、日本人が一生をかけて食べる卵の量とされる約2万8000個の卵を使って作られた「卵のシャンデリア」と呼ばれる巨大な展示です。この膨大な数の卵を実際に見ると、圧倒的されました。

「一つの命をつむぐために、多くの命が必要」という事実は、スクリーンを通して様々な場で発信されていますが、自分の目で見るとそのインパクトは段違いだったそう。

情報自体はスマホでも調べられます。ただ、スマホの前にいるのは自分一人だけです。しかし、展示の場合は大勢の人が同時に鑑賞することで、周囲の意見を聞き、自分なりに咀嚼していくことができ、あぁ自分の感覚は間違いないという深い確信にもつながる。新たな情報体験となり得る価値を感じました。

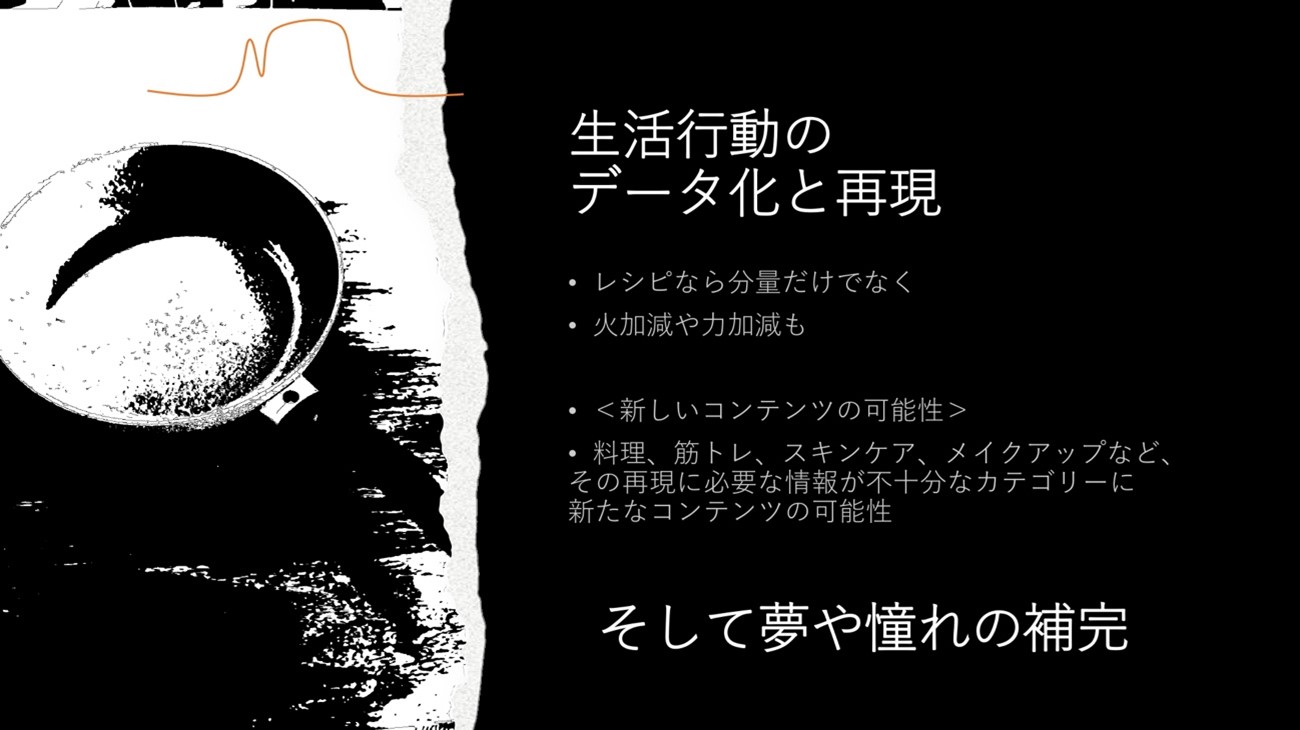

また野田上席研究員は、同パビリオンの中でもう一つ印象的だった展示に触れました。それが「味を記憶し、再現できるキッチン」です。

材料の量や手順や火加減などがデータ化され、その通りに料理が作られます。生活行動のデータ化により、料理ならレシピが全く新しいコンテンツになる。料理だけでなく、筋トレやスキンケアなど様々な分野での応用の可能性を感じました。

そんな未来が来たとき、メディアの役割とは何なのか? 野田上席研究員は「夢や憧れの補完」であると考えます。

同じ料理でも、「あのスターシェフの再現」というような価値付けがある方がより強く美味しいと感じるのではないでしょうか。リアルのデータ化の際には、欲求をつくる、つまり夢や憧れの補完が情報発信のポイントになっていくと思います。

2人の気づきからは、今回の万博はスマホ前提でありながら、スマホの中では触れられない、手触り感などの五感を使ったリアルの面白さが再認識されたと言えますね。

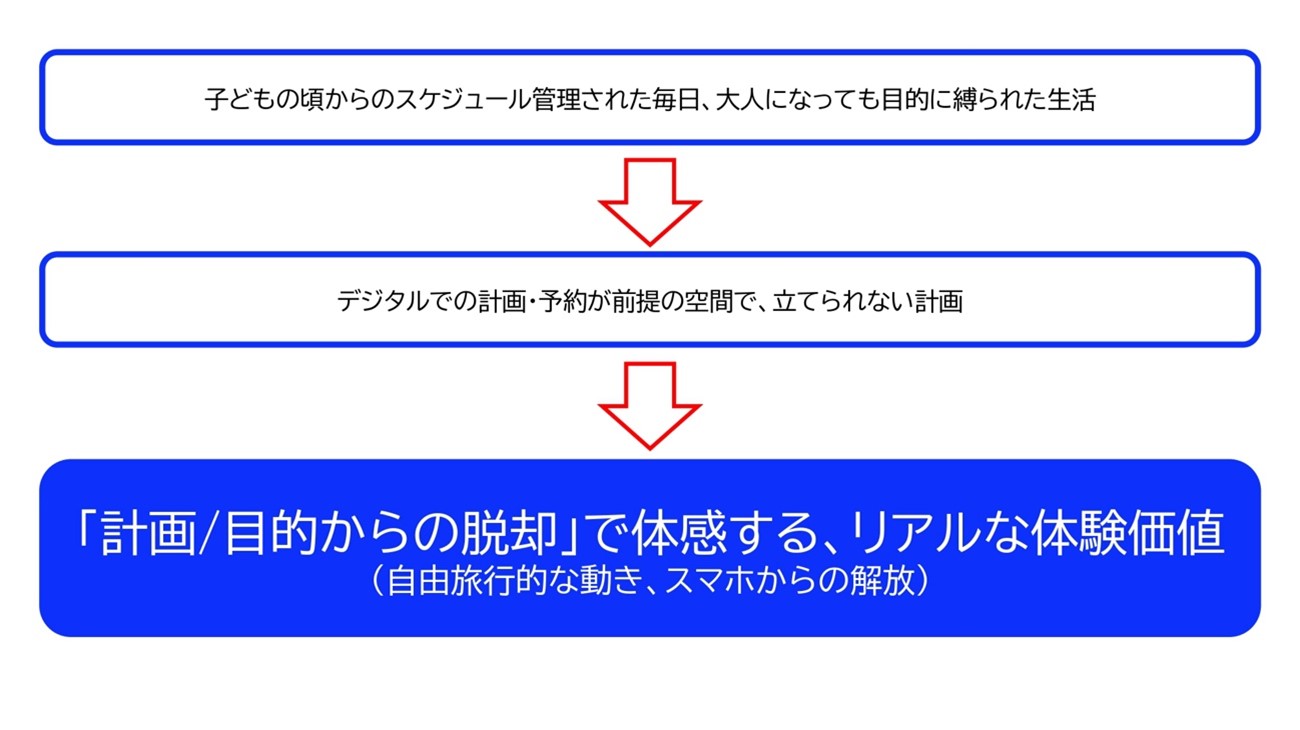

計画目的からの脱却で体感する、リアルな体験価値(小林舞花)

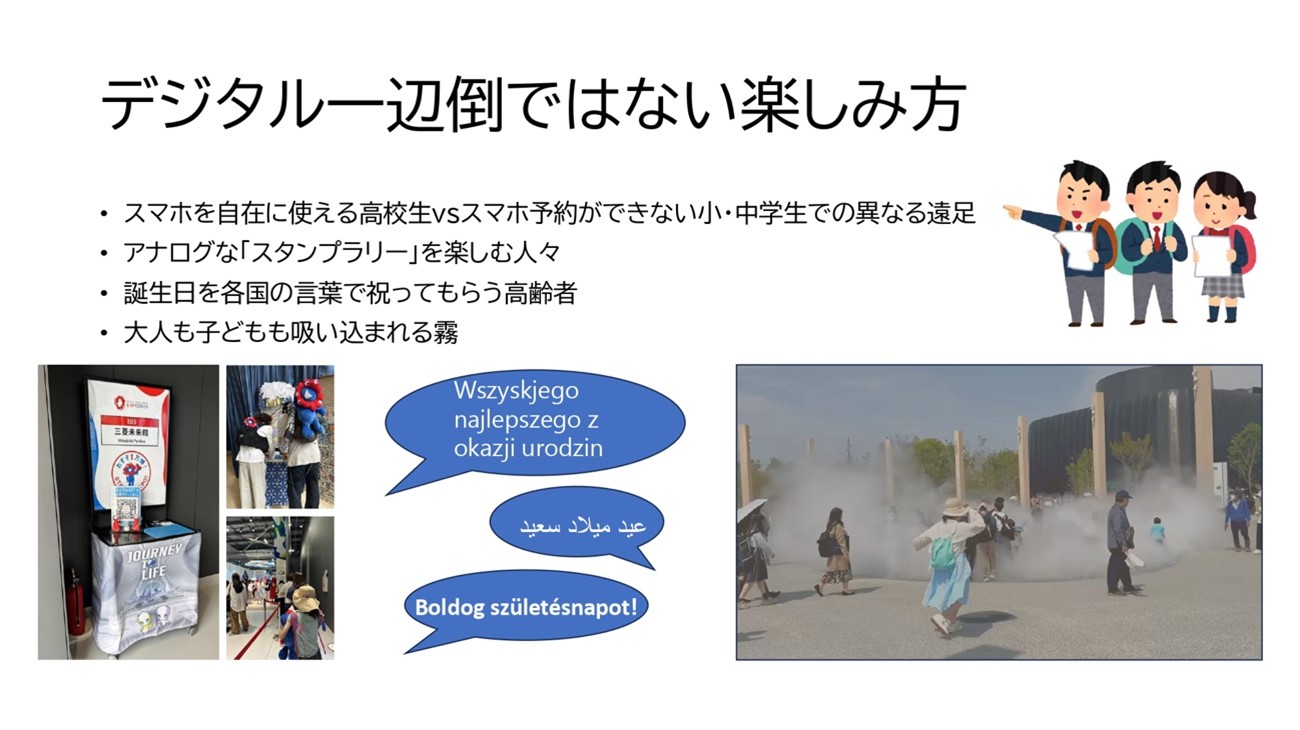

私たちは大人も子供もスケジュール管理された生活が当たり前の日常を送っています。しかし、今回の万博では入場してもパビリオン予約ができず、会場内での計画が立てられないという状況も十分ありえるでしょう。

今回の万博で、私は「計画から解放されたリアルな体験価値」に着目しました。計画できない状況下で楽しみ方を探すのは、ノープランの海外旅行に似ていると感じました。

例えば、会場内を歩く間にパビリオンの外観からも個性や香りを感じられたり、要所要所では「池の水に塩を入れるとどうなる?」というようなARの仕掛けを楽しんだりすることができます。

15分間隔で地面から噴き出すミストも大人気。ミストが噴き出すと大人も子どもも駆け寄って行く姿が見かけられました。会場の至るところに描かれた目玉に手足が生えたイラストは、公式キャラクターのミャクミャクにちなんで「こみゃく」と呼ばれ話題に。宝探しのように「こみゃく」を探す来場者も少なくありません。

また2025年5月の時点では、校外学習などの学校行事で訪れる小中学生は、基本的に自分でパビリオンやイベントの予約をすることができませんでした。しかし、スマートフォンを持っていない子どもたちもそれぞれに万博を楽しむ様子が見られたそう。

友達同士で会場を歩いたり、スタンプラリーを楽しんでいたりする姿をよく見かけました。小さなお子さんから高齢者まで長蛇の列でした。

また、小林上席研究員は、予約がなくても楽しめる万博として「コモンズ館」でのリアルな触れ合いも印象深かったと話します。

コモンズ館

コモンズ館は、会場内に5つある共同入居型パビリオン。各館に「いのちに力を与える」「いのちをつなぐ」などのテーマがあり、合わせて90以上の国と地域がブース出展をしています。

テーマに沿った各国の課題や思いを知ることができるだけでなく、各国・各地域の民芸品を見たり、食べ物や特産品を購入したりすることも可能。ブースの出展者とフレンドリーにコミュニケーションが取れる点でも人気を集めています。

私の母も誕生日にコモンズ館に行きました。館内は各国のにおいがひしめき合っていて、母は各国の言葉で「お誕生日おめでとう」を言ってもらい、嬉しそうに動画に収めていました。これも予約なしで楽しめる方法ですね。

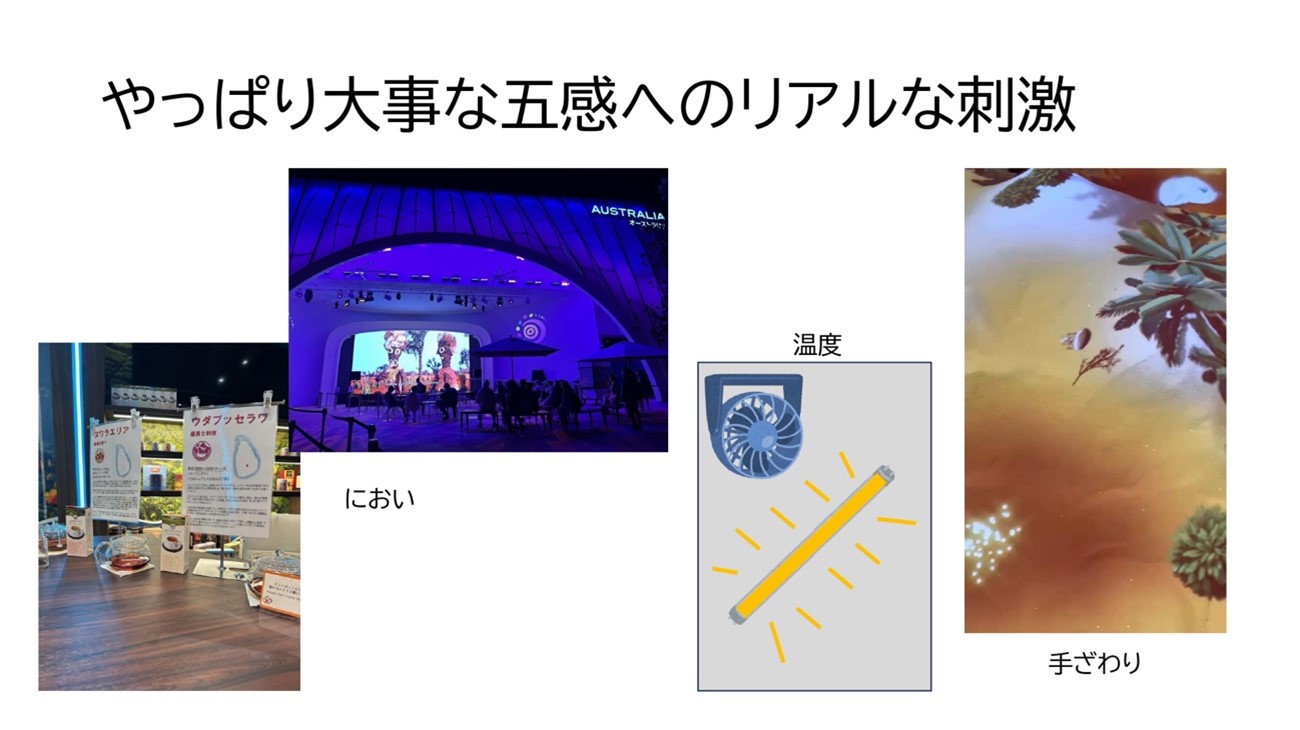

今回の万博はデジタル万博やスマート万博とも呼ばれています。しかし、実際は予約なし、もっと言えばデジタルから離れても十分に楽しむことができます。さらに、視覚やにおい、温度、手触りといった五感を用いたリアルイベントだからこその体験価値がありました。

クウェート館では砂漠の砂を触ることができたり、ハロゲンライトとサーキュレーターを用いて現地の温度を体感できたりと、ここでも「行ってみると違う」と感じられる展示でした。

ここまで研究員が万博で感じた未来への提言、リアルの価値、メディアの役割、大阪・関西万博の楽しみ方の発見をお伝えしました。

SNSが普及し、一人ひとりがそれぞれの「好き」をとことん追求する時代に開催された大阪・関西万博は、会場内だけで完結するものではありません。万博のフィジカルの体験にデジタルが重なったとき、どんな化学反応が起きたのか。後編でお伝えします。

(編集協力=沢井メグ+鬼頭佳代/ノオト)

山本 泰士

メディア環境研究所 所長

2003年博報堂入社。マーケティングプラナーとしてコミュニケーションプラニングを担当。11年から生活総合研究所で生活者の未来洞察に従事。15年より買物研究所、20年に所長。複雑化する情報・購買環境下における買物インサイトを洞察。21年よりメディア環境研究所へ異動。メディア・コミュニティ・コマースの際がなくなる時代のメディア環境について問題意識を持ちながら洞察と発信を行っている。著書に「なぜそれが買われるか?~情報爆発時代に選ばれる商品の法則(朝日新書)」等。2025年6月よりメディア環境研究所所長。

冨永 直基

メディア環境研究所 上級研究員

1984年博報堂入社。以来、様々な企業のマーケティング、コンサルティング、事業開発/イノベーション業務に従事。2003~2012年度には未来洞察を行う博報堂フォーサイト/イノベーションラボにも創設メンバーとして参画。2004~2005年度/2015~2017年度には、博報堂生活総合研究所に複属/客員研究員として所属。2018年からメディア環境研究所に。

朝本 美波

メディア環境研究所 研究員

2021年博報堂DYスポーツマーケティング入社。プロ野球などスポーツコンテンツのプロデューススタッフとして、広告制作や企画運営業務を担当。その後、官公庁や教育機関に対するコンサルティングといった新規事業推進や、スポーツを通した生活者インサイト調査などに従事。大型スポーツイベントのメディア接触実態などの調査分析にも従事。2024年12月より現職。元ダブルダッチ日本代表。

野田 絵美

メディア環境研究所 上席研究員

2003年博報堂入社。マーケティングプラナーとして、食品やトイレタリー、自動車など消費財から耐久財まで幅広く、得意先企業のブランディング、商品開発、コミュニケーション戦略立案に携わる。生活密着やインタビューなど様々な調査を通じて、生活者の行動の裏にあるインサイトを探るのが得意。2017年4月より現職。生活者のメディア生活の動向を研究する。

小林 舞花

メディア環境研究所 上席研究員

2004年博報堂入社。トイレタリー、飲料、電子マネー、新聞社、嗜好品などの担当営業を経て2010年より博報堂生活総合研究所に3年半所属。2013年、再び営業としてIR/MICE推進を担当し、2014年より1年間内閣府政策調査員として消費者庁に出向。2018年10月より現職。

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。

人間に限らず、生物や有機体は命をつなぐ存在であり、利他的に生まれた多様な生命の中に我々も含まれているということが伝わってきました。