「大阪・関西万博」に見る未来の兆しとは? メ環研メンバーが感じた新時代の「リアル」【後編】 @メ環研の部屋

「いのち輝く未来社会のデザイン」を掲げ、チケットはデジタル、万国博覧会として初の全面キャッシュレス化、展示にもリアルとバーチャルの融合などデジタル技術を駆使した「EXPO 2025 大阪・関西万博」。そこにある未来のメディアや社会の兆しを考察すべく、メディア環境研究所メンバー7名で訪問しました。

前編では、4名の研究員が万博で感じた未来への提言、リアルの価値、メディアの役割、大阪・関西万博の楽しみ方の発見を紹介しました。後編では、そのフィジカルの体験にデジタルが重なったときにどんな化学反応が起きていたのかを中心に報告します。

メ環研の研究員がそれぞれ「一人の生活者」として会場を歩いたとき、何に注目し、何を感じたのでしょうか。モデレーターは山本泰士所長です。

評論の自由から堪能の自由へ、関与感を生むシェアと二次創作の広がり(森永真弓)

従来、万博のような大きなイベントでは、メディアが報じる「注目のもの」を中心に触れるのが、主な楽しみ方でした。そして示されたメジャールートに対し、「面白かった / つまらなかった」と評価する、需要供給型の構造だったといえます。

しかし、今回の大阪・関西万博では、個々人がありとあらゆる発見を共有しあい、その情報を元に楽しみ方を探し、そしてその情報が新たなコンテンツにもなるという様子が見てとれました。需要と供給が渾然一体となった構造です。

従来のメジャールートをなぞる楽しみ方では、話題のパビリオンの予約が取れなければ、がっかりして終わってしまいます。しかし、今回の万博では「楽しみ方の学習」と「再生産」が行われていました。まずはどのように「楽しみ方の学習」が行われたのか見ていきましょう。

細かすぎる万博ネタ

森永上席研究員は、楽しみ方の学習し合いの例として、SNSで紹介された「細かすぎる万博ネタ」に着目しました。メディアではおよそ取り上げられないようなマニアックなネタたちです。

例えば、大屋根リングはその巨大さゆえ、3社が分担して建築作業を行っています。それぞれの工法は微妙に異なるため、見比べてみると各社の色が出ています。

あるユーザーが工法の違いをSNSで紹介したところ、大きな反応があり、大屋根の下をぐるぐる歩いて、工法の違いを楽しんでいる人がたくさん生まれていました。

他にも、以下のような「細かすぎるネタ」がSNSで紹介されて多くシェアされています。

・アラブ首長国連邦パビリオンの「7つの首長国を表す砂」

→連邦内の7つある首長国を表すものとして、紋章や特産物といったわかりやすいものだけでなく、それぞれの土地で採取された7種類の砂を自然環境や文化の違いを表すものとして展示していました。国が変われば着目するポイントも変わるのか、と話題に。

・コモンズC館のサンマリノ館「サンマリノの生涯に関する世界最古の写本」

→数十カ国が集合してブース展開しているコモンズ館の隅の方に、ユネスコ世界記憶遺産候補になった本物の写本という、非常に貴重なものがさりげなく展示されていると話題に。

・スイス館のイス

→よく見たらカタカナの「ス」の形をした「イス」。「スのイス」で「スイス」。日本開催ならではの遊び心が話題に。

・会場内の「こみゃく」の堪能の仕方

→会場の至るところに描かれた目玉に手足が生えたようなイラストは、公式キャラクターのミャクミャクと並んで「こみゃく」と呼ばれています。SNS上では、会場内にあるレアこみゃくの情報や、大屋根リングにいるこみゃくは並べるとパラパラ漫画になる、五線譜上で踊る音符のこみゃくは『ハッピーバースデートゥーユー』の音楽になっているなど、さまざまな情報がシェアされ、こみゃく探しを目的に万博に行くような書き込みも増えています。

細かすぎるネタは、万人に刺さるわけではありません。それでも、好きな人にとってはこれを見るだけでも楽しい。多くのメディアで紹介されるようなパビリオンには心惹かれなかったけれども、こういう小ネタにむしろ心惹かれて万博に行く人もいるぐらいです。

助け合い二次創作

今回の万博は、本格的なSNS時代となって初めて迎えた万博です。実際に会場に行った人たちが見つけた楽しみ方に、二次創作が加わって、再生産されるという動きが見られました。

例えば、Xではあるユーザーが会場MAPを作成し、個人の範囲の利用に限り二次配布、改造可として配布しました。MAPそのものを活用した人もいれば、そのMAPを元に「トイレMAP」「日陰MAP」などを作成した人もいます。二次創作を通して来場者同士が互いに助け合っていました。

他にも持ち物リストやパビリオンの待ち時間を報告し合うDiscordコミュニティが開設され、その情報を下に「現在の待ち時間情報まとめ」を発信するサイトが開設されるなど、一人ひとりの創意工夫によって、みんなが便利に過ごせる万博をみんなで作っていくという動きが広がっています。

楽しみ深める二次創作の広がり

今回の万博では、二次創作ガイドラインも整備され、公式デザインワークなどを用いた二次創作も活発です。SNSでは、公式グッズのミャクミャクアパレルを改造した子供用の洋服が会場で耳目を集めたという話や、こみゃくが簡単に描けるオリジナルお絵かきツールを作ったという話が報告されています。

万博のプロデューサーがこういった二次創作の情報をまとめてネットで発表するなど、公式も巻きこみ今までにない大きな広がりを見せました。

体験深めるノリとツッコミ

森永上席研究員は、大阪ならではの「ノリ」が体験を深めるきっかけにもなったと注目しています。このノリやツッコミが、何気ない展示物をコール&レスポンスのような形でコンテンツ化させていました。

例えばフランスパビリオンには樹齢2300年のオリーブの木が展示されているのですが、女性が「こんなんわざわざ持ってきてくれるなんて、すごいやん!」のような大きなリアクションをとっていて、それがまた周囲の楽しみ方を拡大していました。このような、展示と反応の声によってより楽しみ方に深みが出る状況は、大阪だからこそ生まれた魅力だったかもしれません。

このような来場者のリアクションは、パビリオンとの交流を活性化させました。

ドイツパビリオンの球体型の「サーキュラー」というキャラクターの着ぐるみは、その形状から扉の出入り時につっかえてしまうことが多くありましたが、その姿が「かわいい」と話題になり、次第にコンテンツ化しました。今では来場者に扉の出入りも見せる、来場者もわざわざ見にいく、遭遇したらラッキーというような一種のアトラクションになっています。

また、コモンズ館のツバルは展示物が少なく、来場者からは「ツバル、何しに来たん?」と初期段階ではツッコミが入る状況でした。しかし、展示が少ないからこその「ただの白い壁」が一大コンテンツ化。地球温暖化により沈下、消滅の恐れがある国であることに対して、次第に応援メッセージが集まるように。ブース内の白い壁が応援メッセージの付箋でいっぱいになっているのです。

今回の万博は、来場者の楽しみ方を強制していないのが特徴です。これは公式のあり方の大きな変化です。それぞれの来場者の堪能のあり方の自由を受け止める許容の広さと深さが会場の空気感にあり、それが今まさに「みんなの万博」を生み出しているのだと感じました。

ちなみに私の注目パビリオンはトルクメニスタンです。トルクメニスタンというと世界で一番報道の自由がないなどとも言われ、謎の国とされています。その謎の国が「我が国はこんな素晴らしい国家なのです」と全面的に主張する映像を、パビリオンに入ると同時に高精細な巨大画面で圧倒させるように見せられ、日本人感覚からするとちょっとびっくりするような内容だったりします。しかし、変に世界基準に合わせずトルクメニスタンの感性で作り上げたものを見ているうちにどんどん興味深くなったのです。これぞ、万博だからこそ見られたものだと感じました。

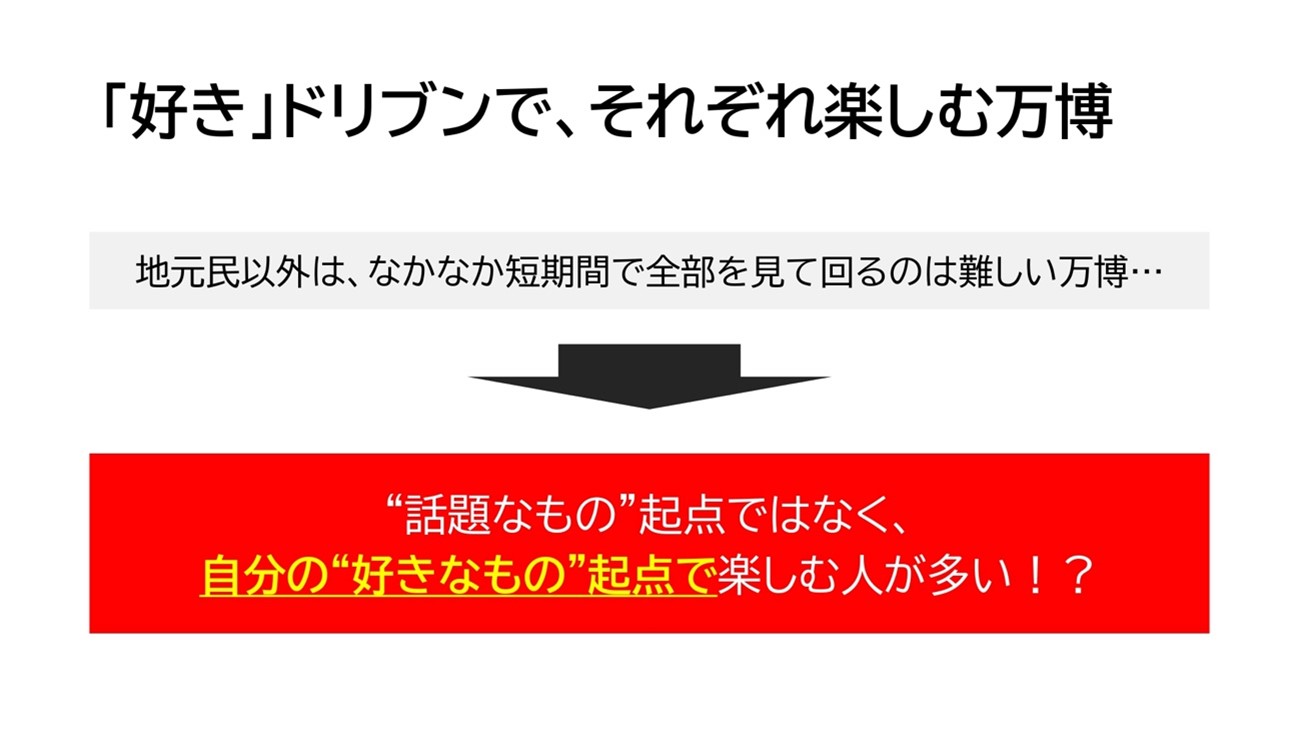

「好き」ドリブンで、それぞれ楽しむ万博(瀧﨑絵里香)

森永上席研究員の「来場者の堪能の自由」を受け、今回の万博を「『好き』ドリブンで、それぞれ楽しむ万博」と表現するのは瀧﨑絵里香上席研究員です。

万博は、地元の方以外は何度も行けるものではありません。そこで来場者は話題なもの起点ではなく、好きなもの起点で万博を楽しむ人が多いように感じました。

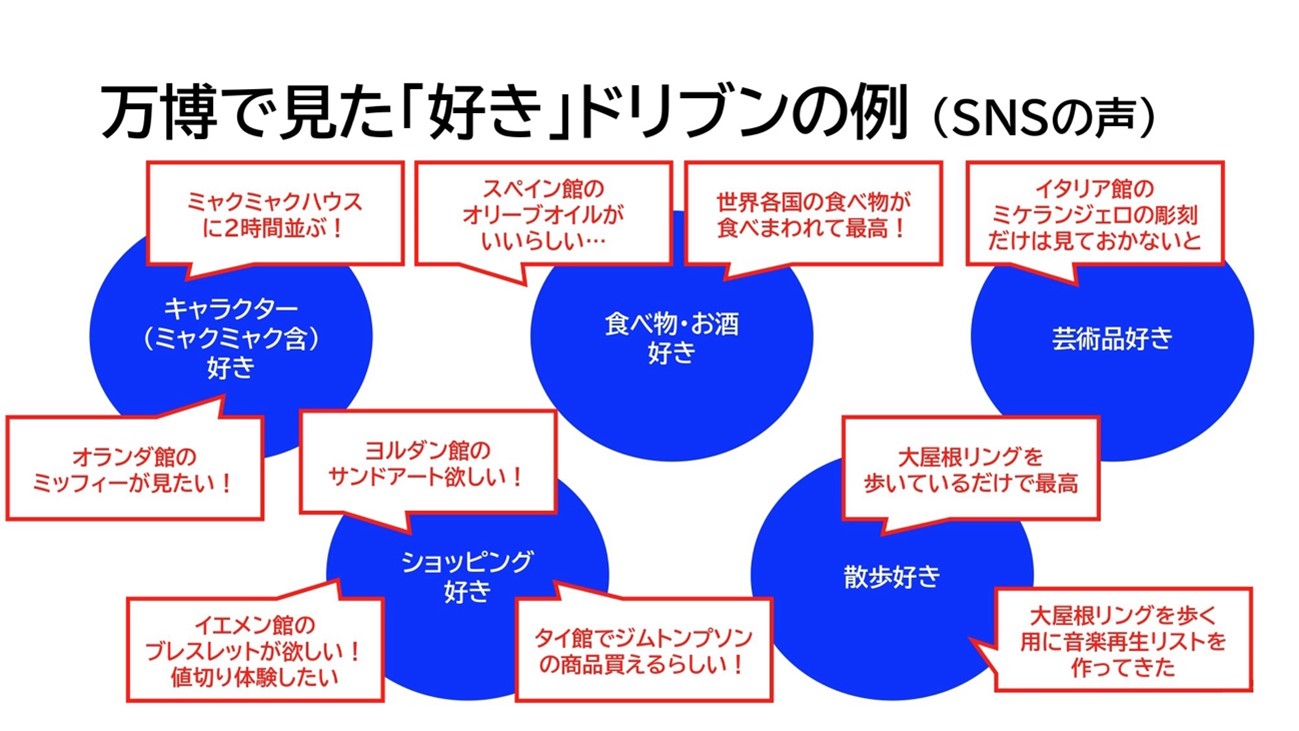

瀧﨑上席研究員は、複数の「好き」をピックアップし、それぞれのどのように「楽しみ方」へ発展していったのかを分析しました。

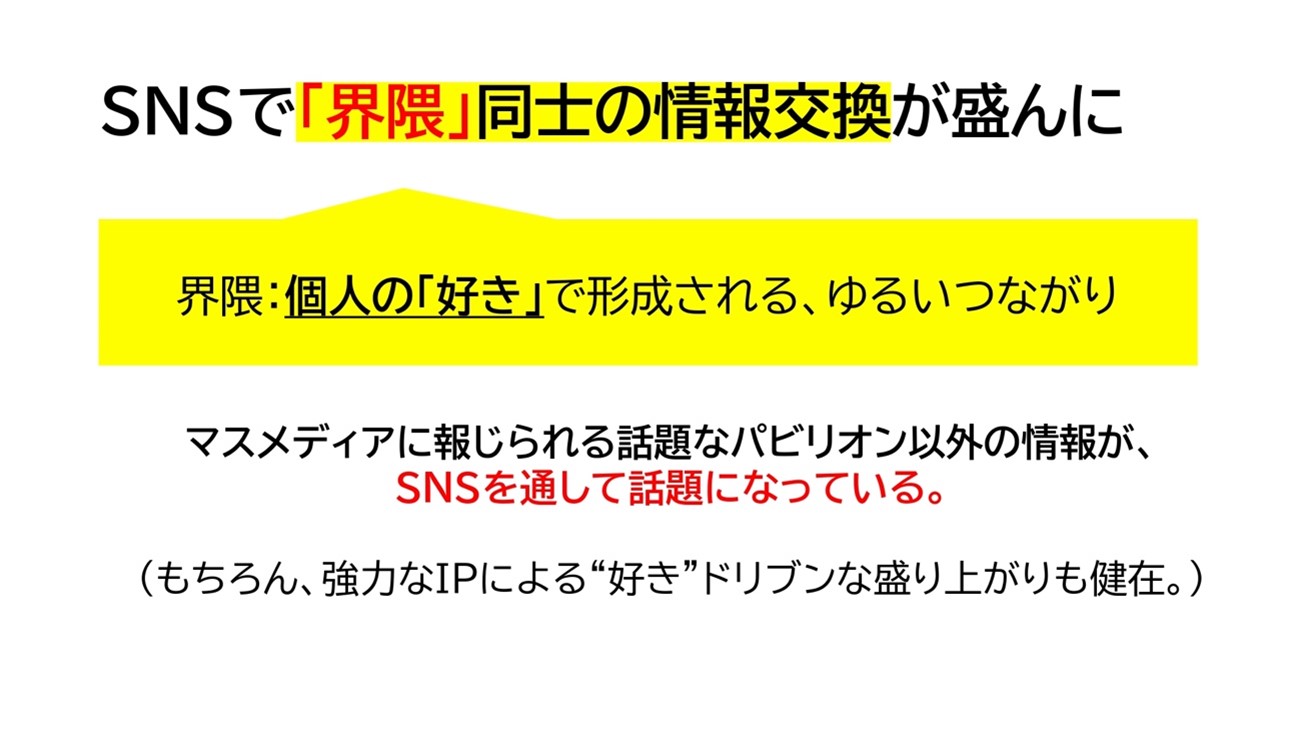

瀧﨑上席研究員は、今回の万博ではこれらの「好き」がSNSを通して、好きで形成される緩いつながり「界隈」となり消費や行動に大きな影響を与えたと見ています。

食べ物界隈なら、「スペイン館のオリーブオイルがいいらしい」「ベルギー館のワッフルがいいらしい」など食べ物くくりで情報がまとめられ、実際に行ってみたという人が登場。ショッピング界隈なら、各パビリオンの商品や値段情報から「値切り体験ができて、現地を疑似体験した」という話も。

また、散歩好き界隈では大屋根リングの下を歩くのが楽しいと話題になり、散歩用の音楽プレイリストが共有されるなどの盛り上がりが起きていました。

マスメディアが報じない情報が、SNSで話題になる。そうやって界隈同士の情報交換が気軽にできる今の時代だからこそ、「『好き』ドリブンで、それぞれ楽しむ万博」という行動が生まれているのだと感じました。

瀧﨑上席研究員は、「好き」ドリブンには、「好きなものを目的に万博に行く」だけでなく、「好きなやり方で万博に行く」も含まれると考えます。ハンドメイド界隈では、自作のミャクミャク人形を持っていく、子供に自作のミャクミャク柄の洋服を着せていくという様子も多数見受けられました。

私も赤と青の万博ネイルで会場に行きました。ネイリストさんによると今とても流行っているそうです。一人ひとりが楽しみ方をうまく自分で持っていく。今回の万博ならではの現象だと感じました。

「人工でも心地よい未来」を体感できる場所(山本泰士)

「大阪・関西万博」は、予約も移動もデジタルを前提とし、会場も夢洲という人工島です。当初は、人工島の上に作られた未来的で人造的な空間イベントという印象を持たれることも多々ありました。しかし、いざ足を運んでみたときの印象を山本所長は「そこにあったのは心地よいフィジカルだった」と振り返ります。

中には人造的ながら心地いい自然がありました。庭があり、池があり、地面からはミストが吹き出し、子供たちがそこで遊ぶ。明治神宮の森をゼロから作ったことに象徴される日本の造園力が万博でも遺憾なく発揮されていました。

1970年の大阪万博と2025年の大阪・関西万博の両方を経験したメ環研の関沢英彦顧問は、「前回は天に伸びる太陽の塔が象徴するように上昇と熱気の万博だった一方、今回には大屋根リングが想起させるような循環とくつろぎがある」と分析しました。

またメ環研の平塚元明フェローは「万博は大仏」と表現しています。パビリオンの中に入らなくても、大屋根リングと居並ぶパビリオン建屋のような巨大なものをみんなで仰ぎ見ることそのものが娯楽。それはまるで大仏を仰ぎ見たときの高揚感に似ているということです。

大きさ、におい、手触り感、環境音。研究員が注目した万博の面白さはスクリーンの外にありました。でも、フィジカルとデジタルは重なりあうもの、融合するもの、強化するもの。もはや対立関係ではありません。

イベントの最後は、万博を包む「ポジティブな空気」へ言及されました。

大屋根リングを作られた建築家の藤本壮介さんもSNSで「本日の万博会場も幸せでポジティブな空気が広がっていました」という報告をされていました。この空気感も今回の万博を象徴していますね。

今回の万博は本当にすごくポジティブでしたね。行ってよかったなと思います。

日本ではコロナ禍を機にデジタル化が一気に進み、1人1台以上のスクリーンと共に生きる生活様式が広がりました。そしてコロナ禍が終わった今、スクリーン生活からリアルへの回帰が進んでいると言われています。ただ、そのリアルはコロナ禍前のリアルと全く同じものなのでしょうか?

一度、深いデジタルを経験した今、リアルに向き合う。これは万博で研究員たちが感じたフィジカルな空間の上に、デジタルのレイヤーが重なった状態です。

フィジカルにデジタルが重なることで、効率化が進み、好きなことを深められる。フィジカルの体験はデジタルで強化され、その良さを再認識していく。そんな新しい「リアル」を体感できる場所が今回の大阪・関西万博なのではないでしょうか。

(編集協力=沢井メグ+鬼頭佳代/ノオト)

山本 泰士

メディア環境研究所 所長

2003年博報堂入社。マーケティングプラナーとしてコミュニケーションプラニングを担当。11年から生活総合研究所で生活者の未来洞察に従事。15年より買物研究所、20年に所長。複雑化する情報・購買環境下における買物インサイトを洞察。21年よりメディア環境研究所へ異動。メディア・コミュニティ・コマースの際がなくなる時代のメディア環境について問題意識を持ちながら洞察と発信を行っている。著書に「なぜそれが買われるか?~情報爆発時代に選ばれる商品の法則(朝日新書)」等。2025年6月よりメディア環境研究所所長。

森永 真弓

メディア環境研究所 上席研究員

通信会社を経て博報堂に入社し現在に至る。 コンテンツやコミュニケーションの名脇役としてのデジタル活用を構想構築する裏方請負人。 テクノロジー、 ネットヘビーユーザー、オタク文化、若者研究などをテーマにしたメディア出演や執筆活動も行っている。

自称「なけなしの精神力でコミュ障を打開する引きこもらない方のオタク」。クチコミマーケティング協議会(WOMJ)運営委員。著作に「欲望で捉える デジタルマーケティング史」「グルメサイトで★★★(ホシ3 つ)の店は、本当に美味しいのか(共著)」がある。

瀧﨑 絵里香

メディア環境研究所 上席研究員

2015年 博報堂入社。メタバースを中心とする自らのデジタル生活体験・交流経験を生かしながら、「デジタル生活者発想」をキーワードに、SNSやメタバース等のデジタル空間ならではの生活者の意識・行動を日々研究中。プライベートでは、「ゲーム(オンラインゲーム含む)」と「推し活(アニメキャラクターとVTuber)」に私生活の大半を捧げる。博報堂若者研究所にも参画中。

関沢 英彦

メディア環境研究所 顧問

発想コンサルタント。東京経済大学名誉教授。日経産業新聞「関沢英彦の目」連載中。著書『女と夜と死の広告学』(晃洋書房)、『ひらがな思考術』(ポプラ社)、『いまどきネットだけじゃ、隣と同じ!「調べる力」』(明日香出版社)、『偶然ベタの若者たち』(亜紀書房)、『生活という速度』(新宿書房)、『現代社会学第13巻成熟と老いの社会学』(共著・岩波書店)他。

平塚 元明

メディア環境研究所 フェロー

1989年博報堂入社。マーケティング局を経て、ネット×広告の実験部署「博報堂電脳体」に参画。2003年より、フリーのマーケティングプラナーとして活動中。株式会社博報堂プラニングハウスフェロー。著書『ポスト3.11のマーケティング』(共著・朝日新聞出版刊・2011)、連載『マーケターのためのブックガイド マーケボン』(読売新聞ADレポートOJO・2009~2017)など。

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。

万博と従来のイベントの楽しみ方の違いに着目し、シェアと二次創作の広がりがもたらした「楽しみ方の学習と再生産」を分析しました。今回の万博の楽しみ方は自分次第。「楽しみ方を見つければ勝ち」なんです。