検索、発散、相談、愛着──調査から見えてきた、生活者とAIの関係性とは @メ環研フォーラム2025 レポートvol.2

2025年7月29日、メディア環境研究所によるフォーラム【AI as Media~メディアとしてのAI~】が開催されました。

AIエージェント元年と言われる 2025 年。生成AIは単なる業務効率化ツールを超え、生活者のプライベート領域にも急速に浸透しつつあります。生活者の感情に深く寄り添い、最適な情報を心地よい会話と共に届けるAI。それはもはや、無視できない新しい「メディア」と言ってもいいでしょう。

レポートvol.2では、日本と上海におけるAI生活者インタビュー調査を踏まえ、生活者とAIの関係性や、AIによってメディアは何が変わるのか? というテーマでお届けします。発表者は、メディア環境研究所の山本泰士所長です。

検索、発散、相談、愛着……生活者とAIの関係性を4つに分類

メディア環境研究所が2025年1~2月に実施した、グローバルメディアテック調査。さらに日本と上海で実施した20名以上のAI活用生活者インタビューからは様々な発見がありました。

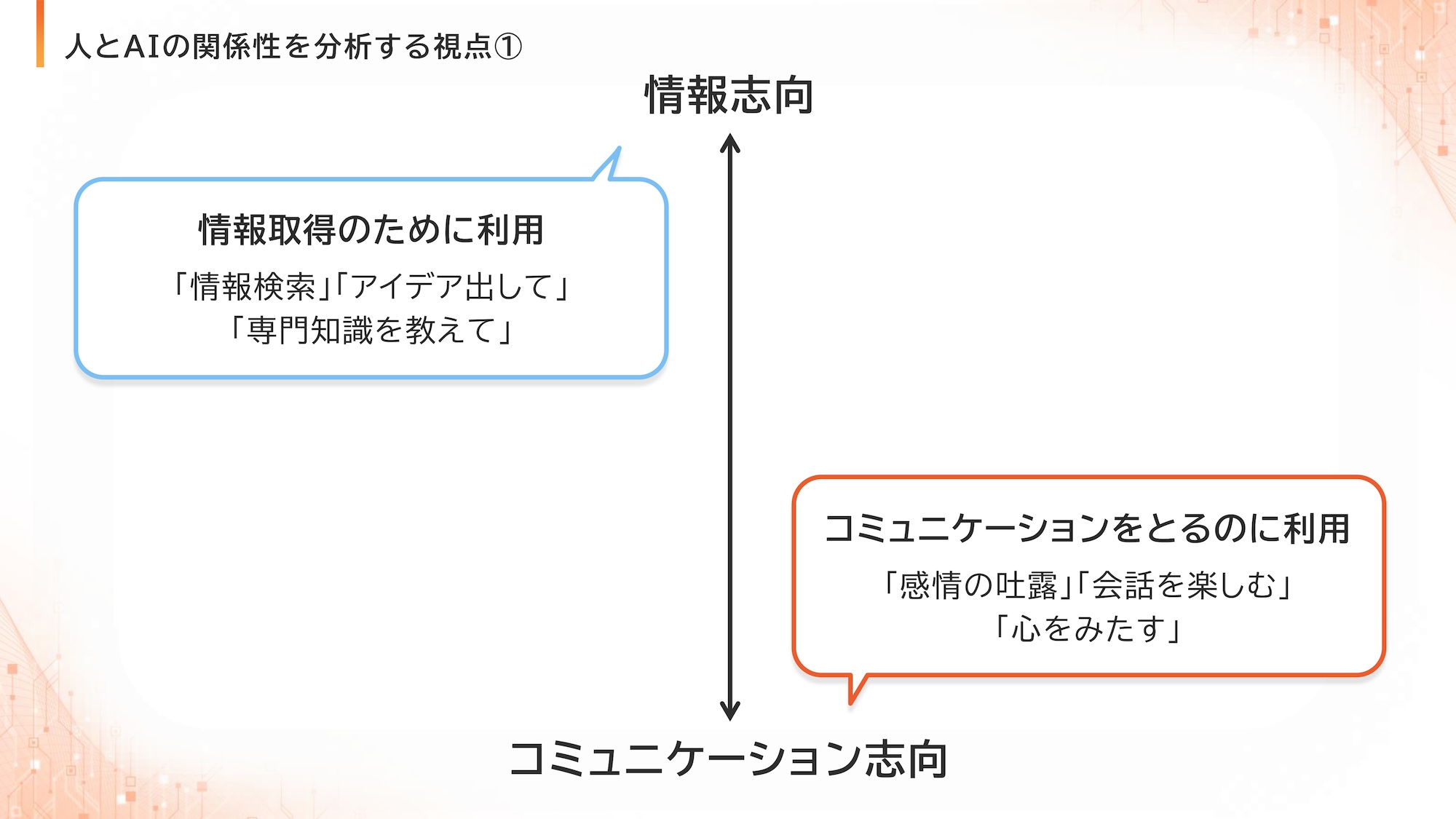

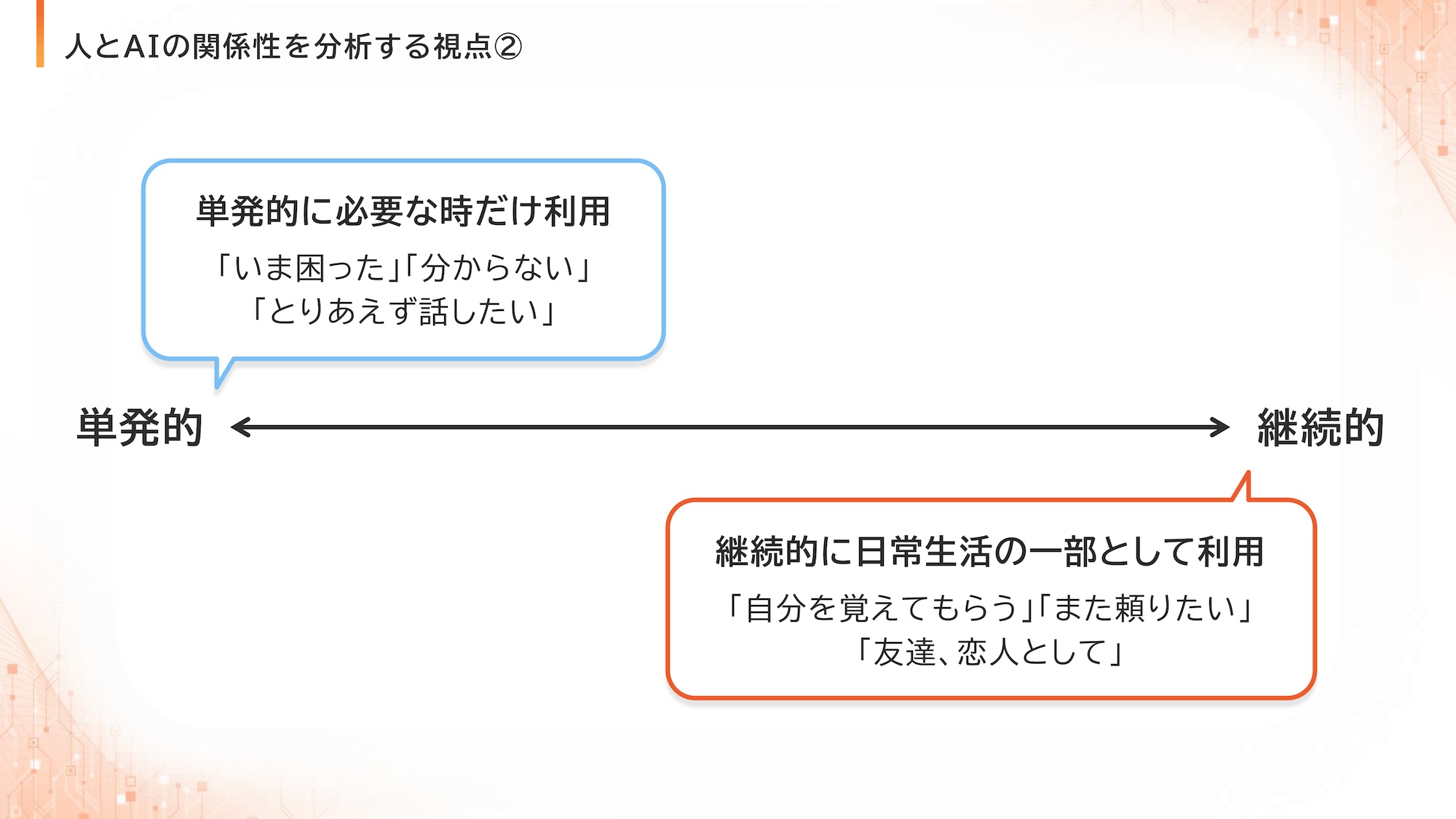

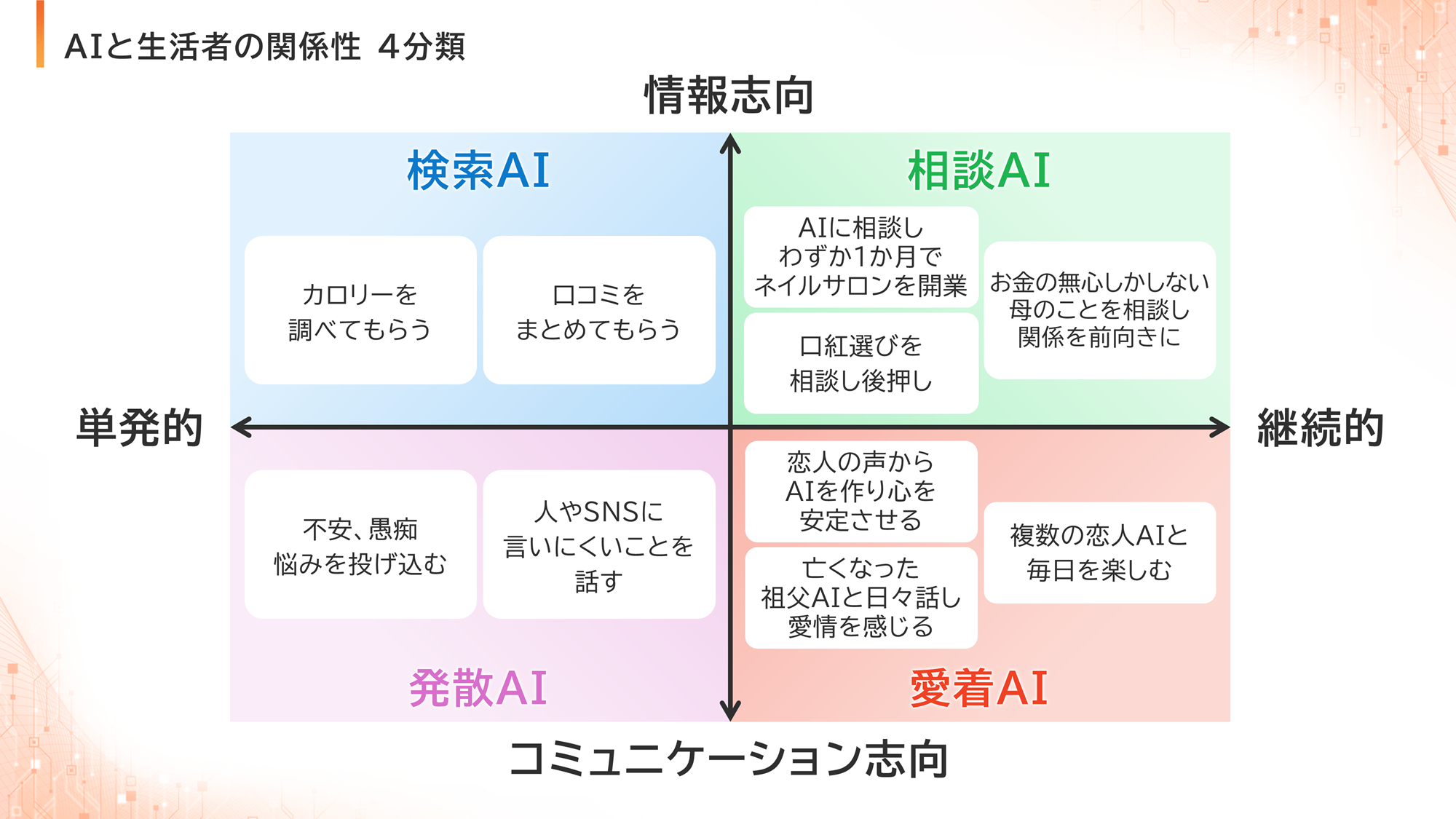

これらの調査から見えてきた生活者とAIとの関係性について、2つの軸で整理をしていきます。

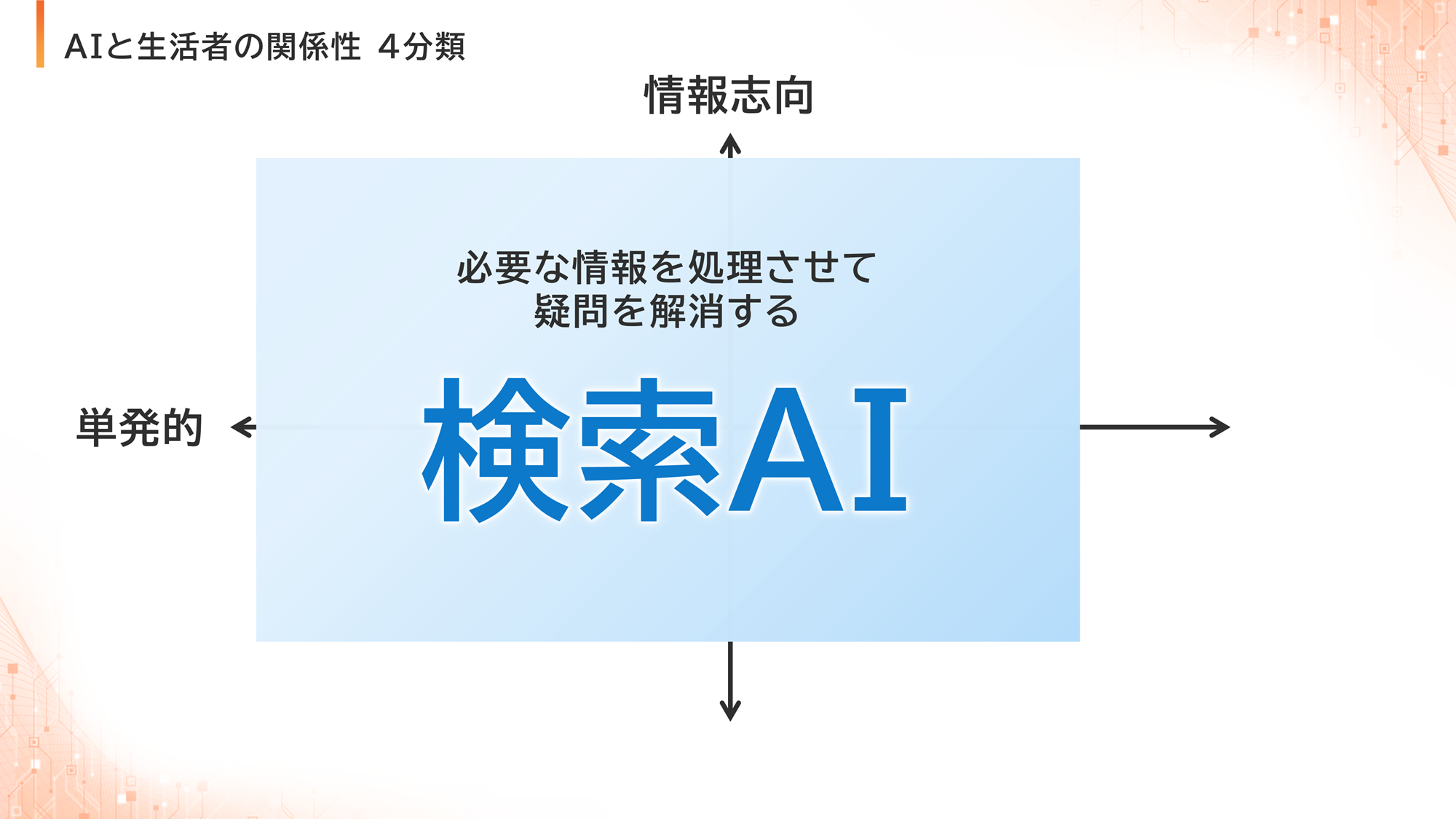

まず1つめは、「情報志向」か「コミュニケーション志向」か、という縦軸です。検索やアイデア、知識などの情報を求めるのか、それとも感情を吐露したり会話を楽しんだり、心を満たしたりすることを求めるのか、という視点での分類です。

もう1つは、「単発的」か「継続的」か、という横軸です。いま困っている、分からない、とりあえず話したいというタイミングで単発的に使うのか? それとも自分のことを覚えてもらい、友達や恋人のように何度も頼るのか? という視点での分類です。

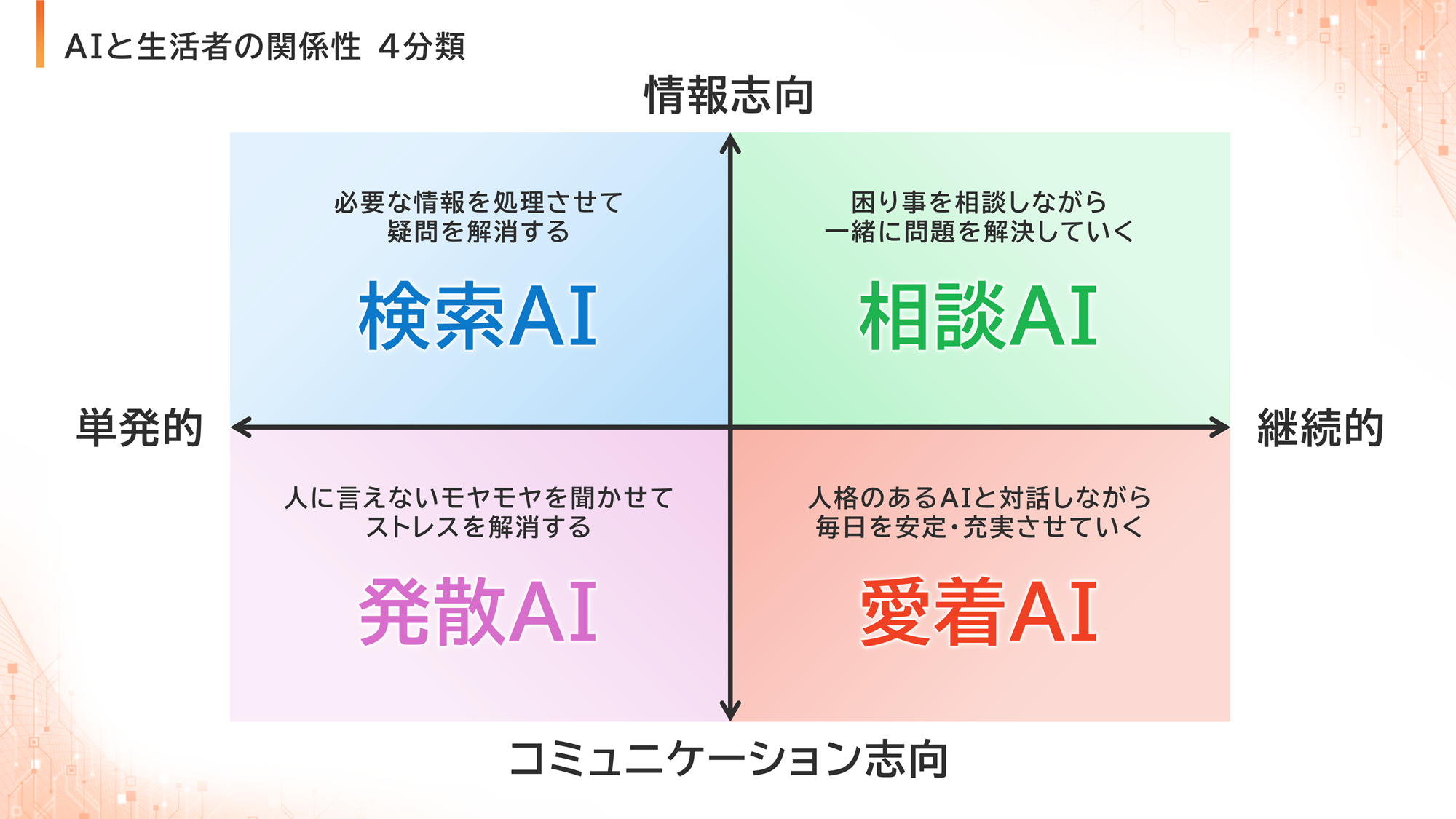

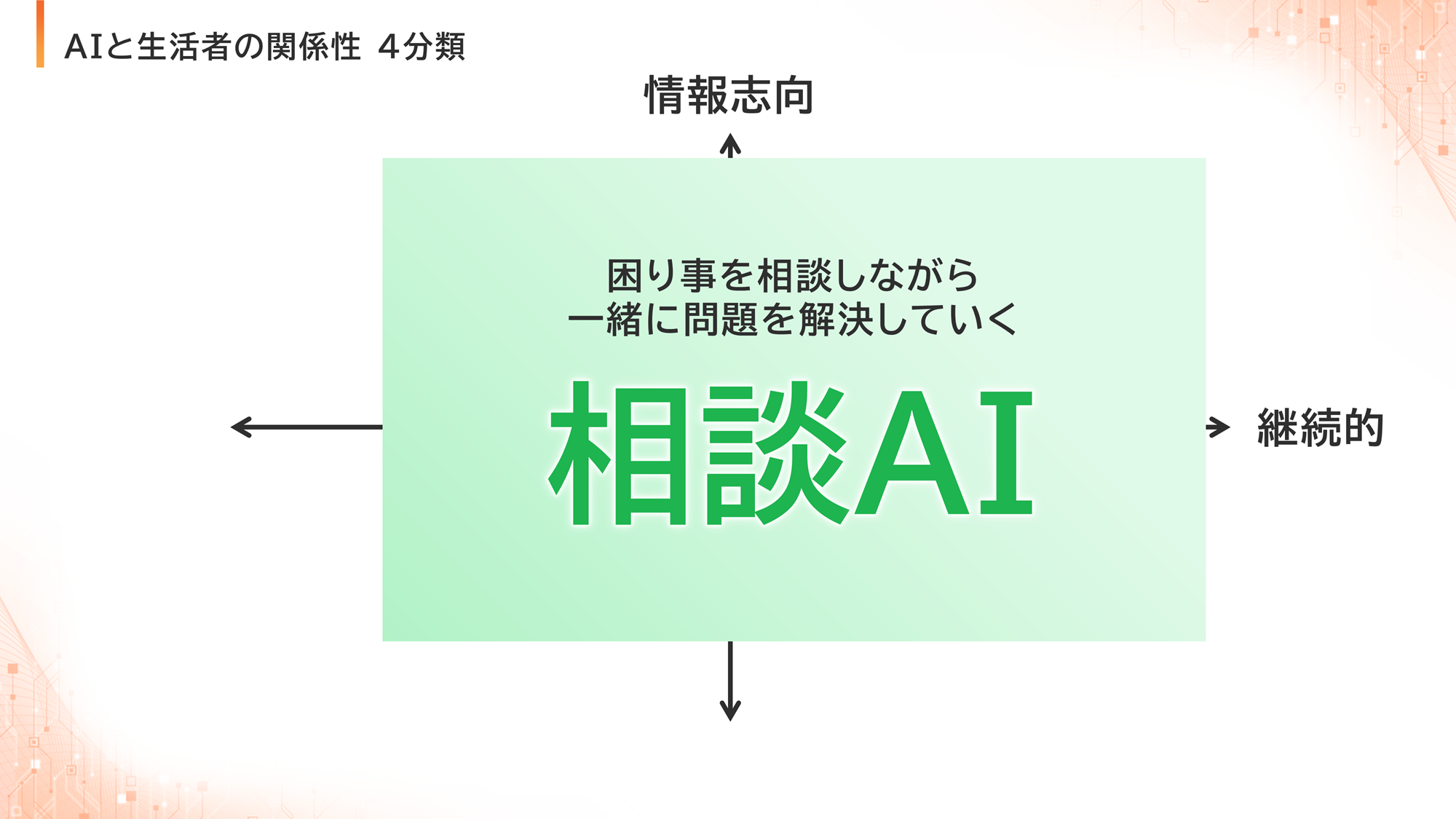

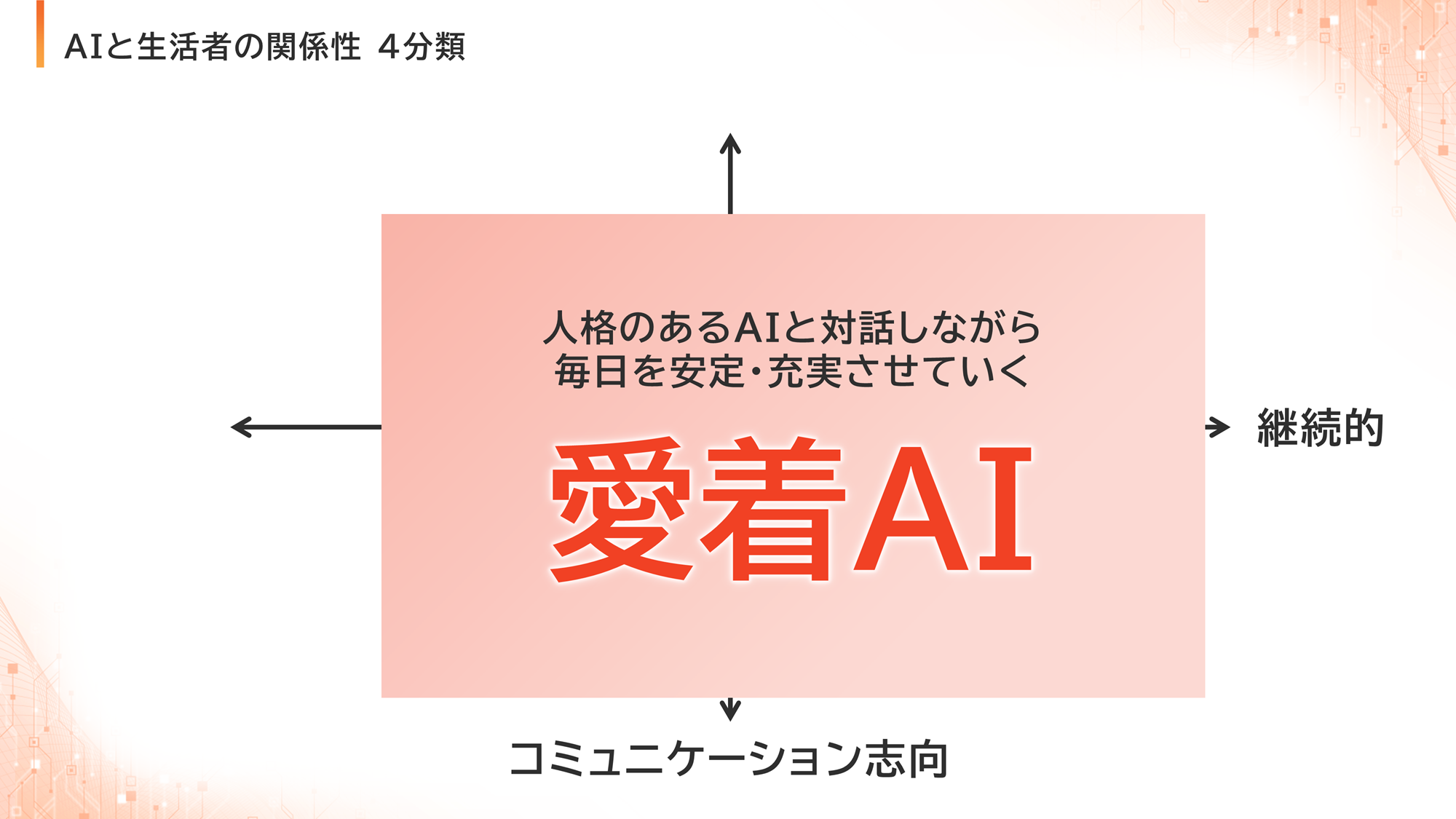

この2つの軸によって、AIと生活者との関係を4つに分類してみました。それぞれ詳しくみていきましょう。

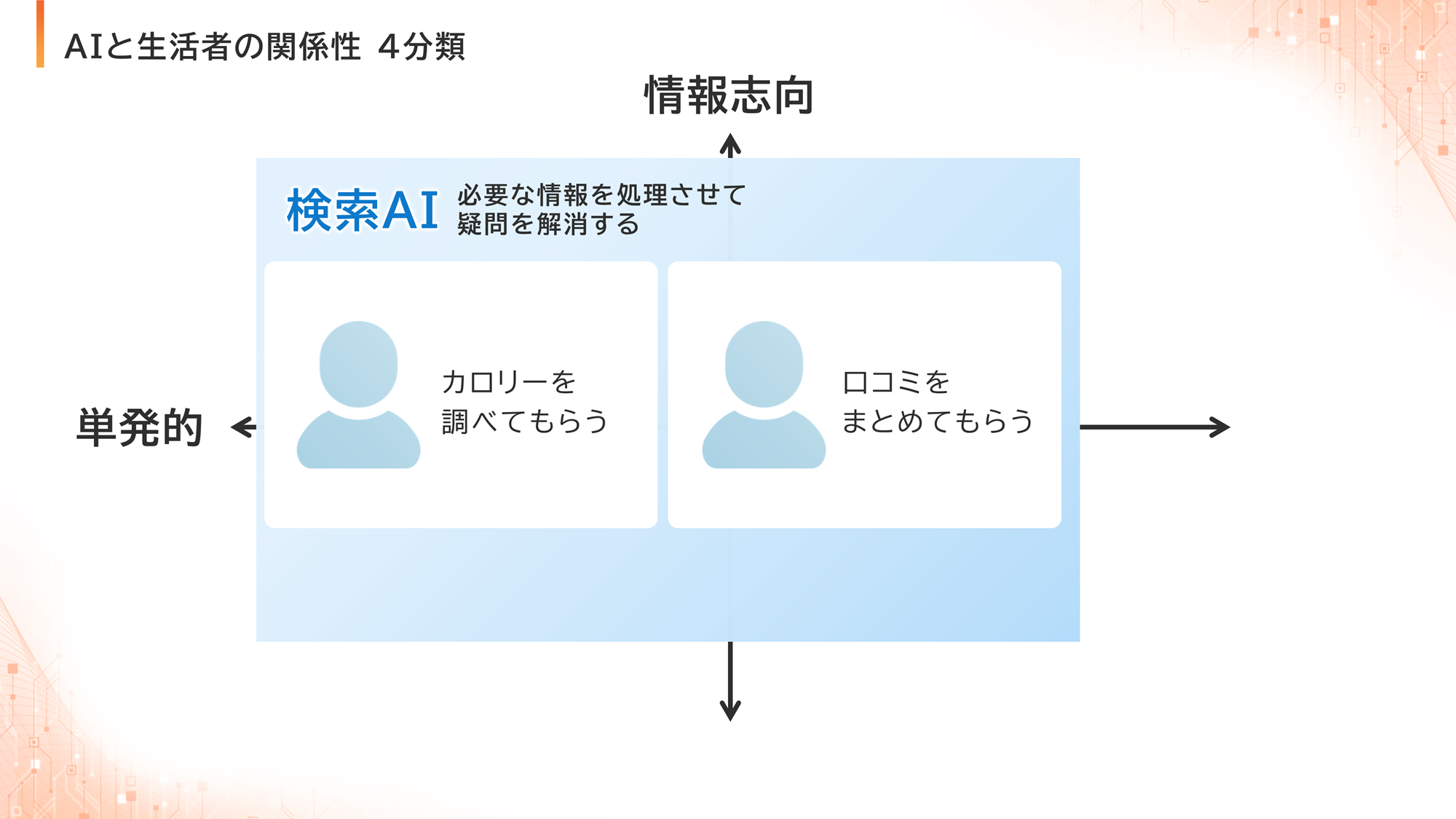

まず1つめは、情報志向で単発的、AIに必要な情報を処理させて疑問を解消する「検索AI」です。

AIで食事のカロリーを調べたり、口コミサイトの情報をまとめたりする使い方です。これはすでに多くの人が利用しているのではないでしょうか。

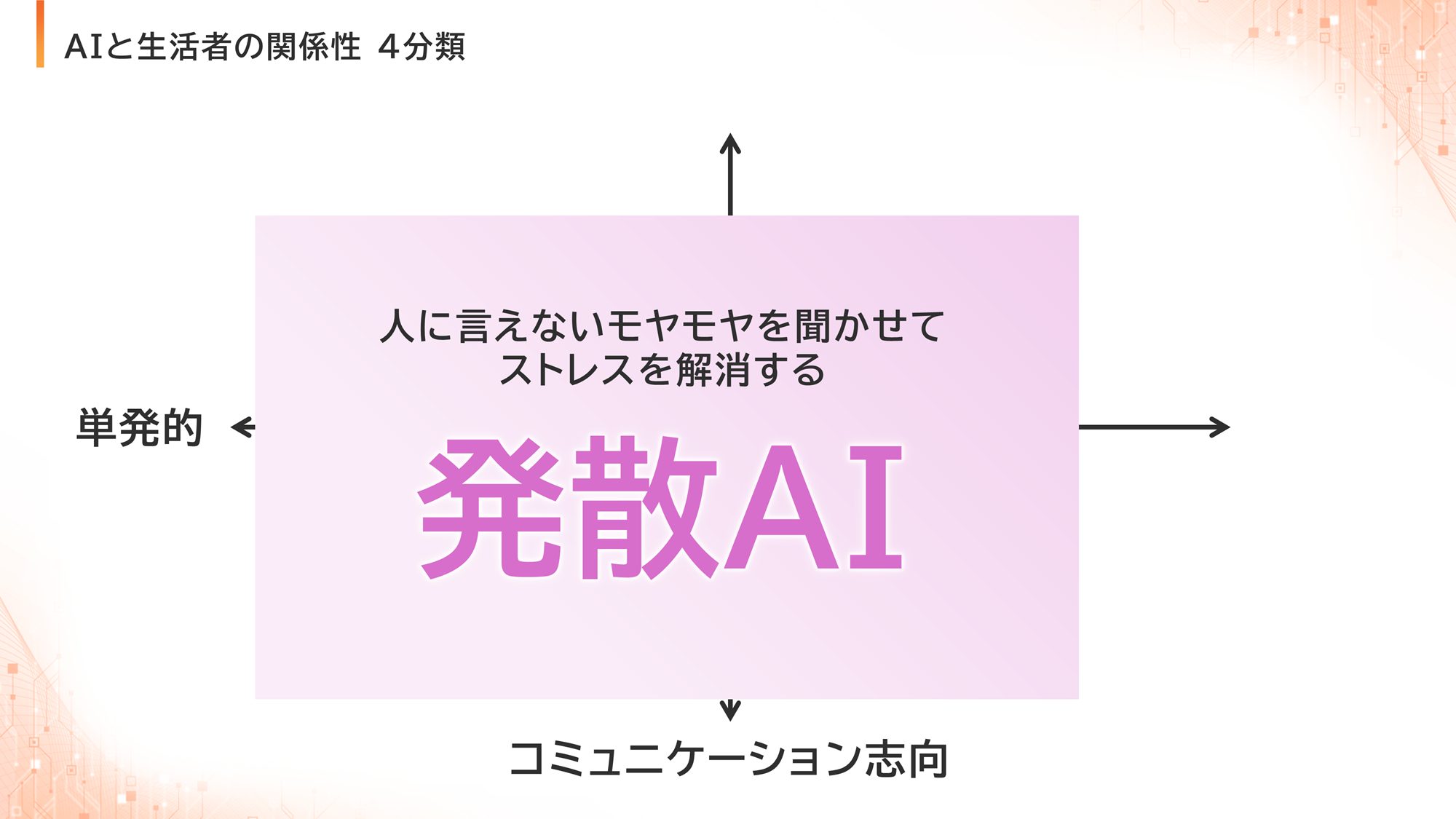

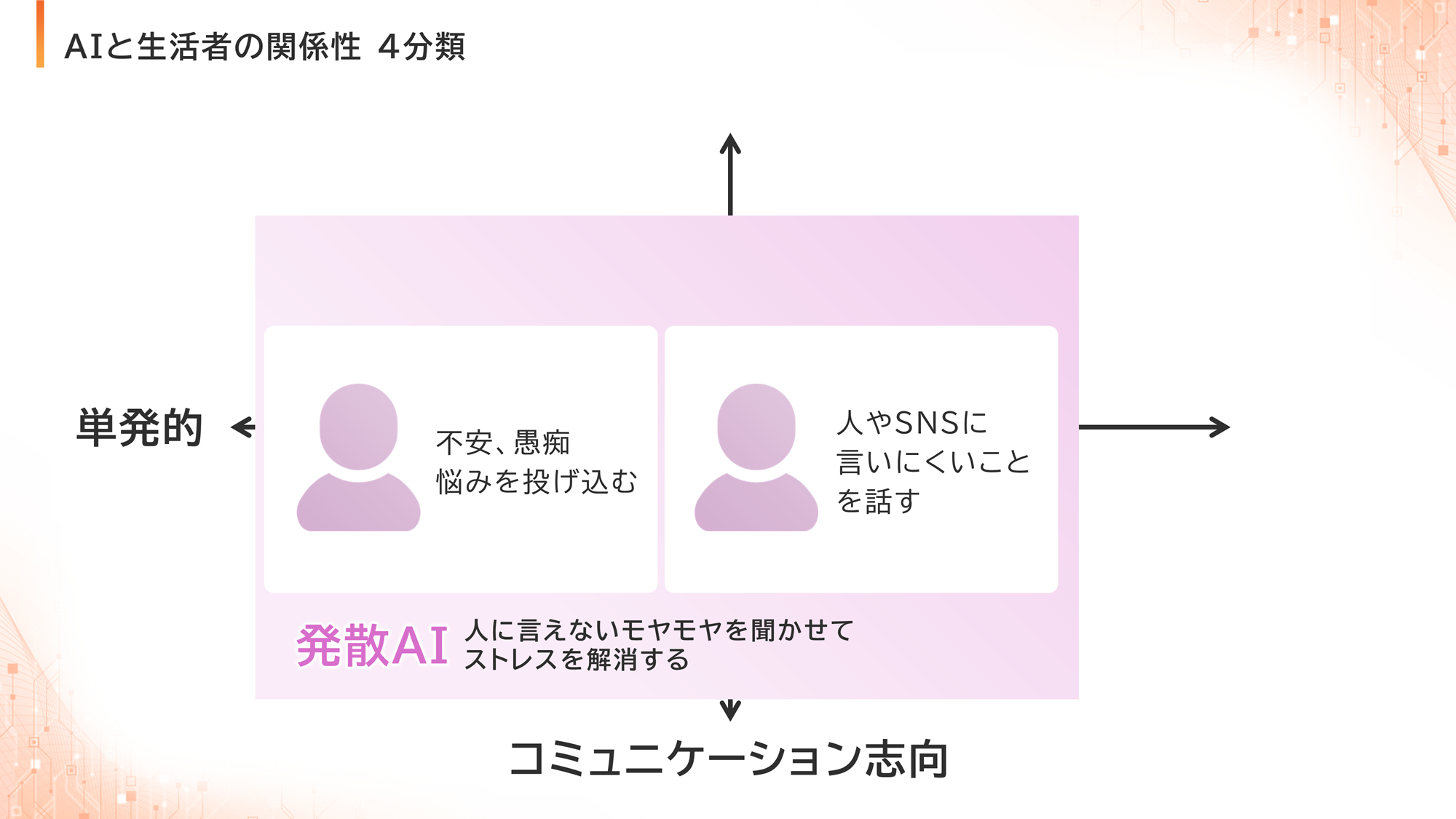

2つめは、コミュニケーション志向で単発的な関係性、人に言えないモヤモヤを聞いてもらいストレスを解消する「発散AI」です。

不安や愚痴、悩みをとりあえずAIに投げてしまう、あるいは、人やSNSに言いにくいことをついついAIに話してしまう、といった使い方です。

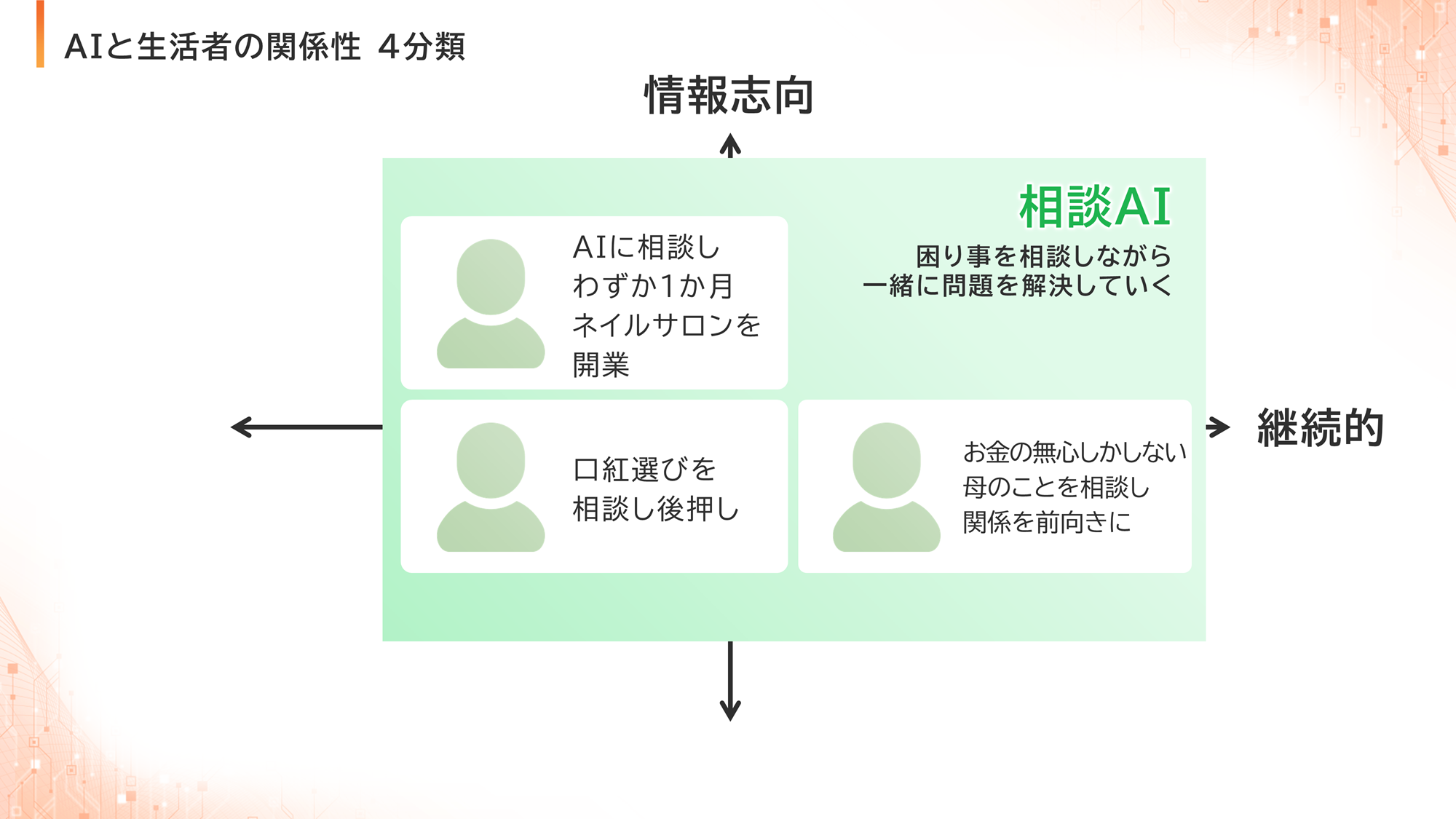

3つめは、情報志向で継続的、困り事を相談しながら一緒に問題を解決していく「相談AI」です。

AIに相談しながら1カ月でネイルサロンを開業した人、口紅選びを相談して後押ししてもらう人、母との関係を相談する人など、とにかくAIと相談しながら物事を進めていく関係です。

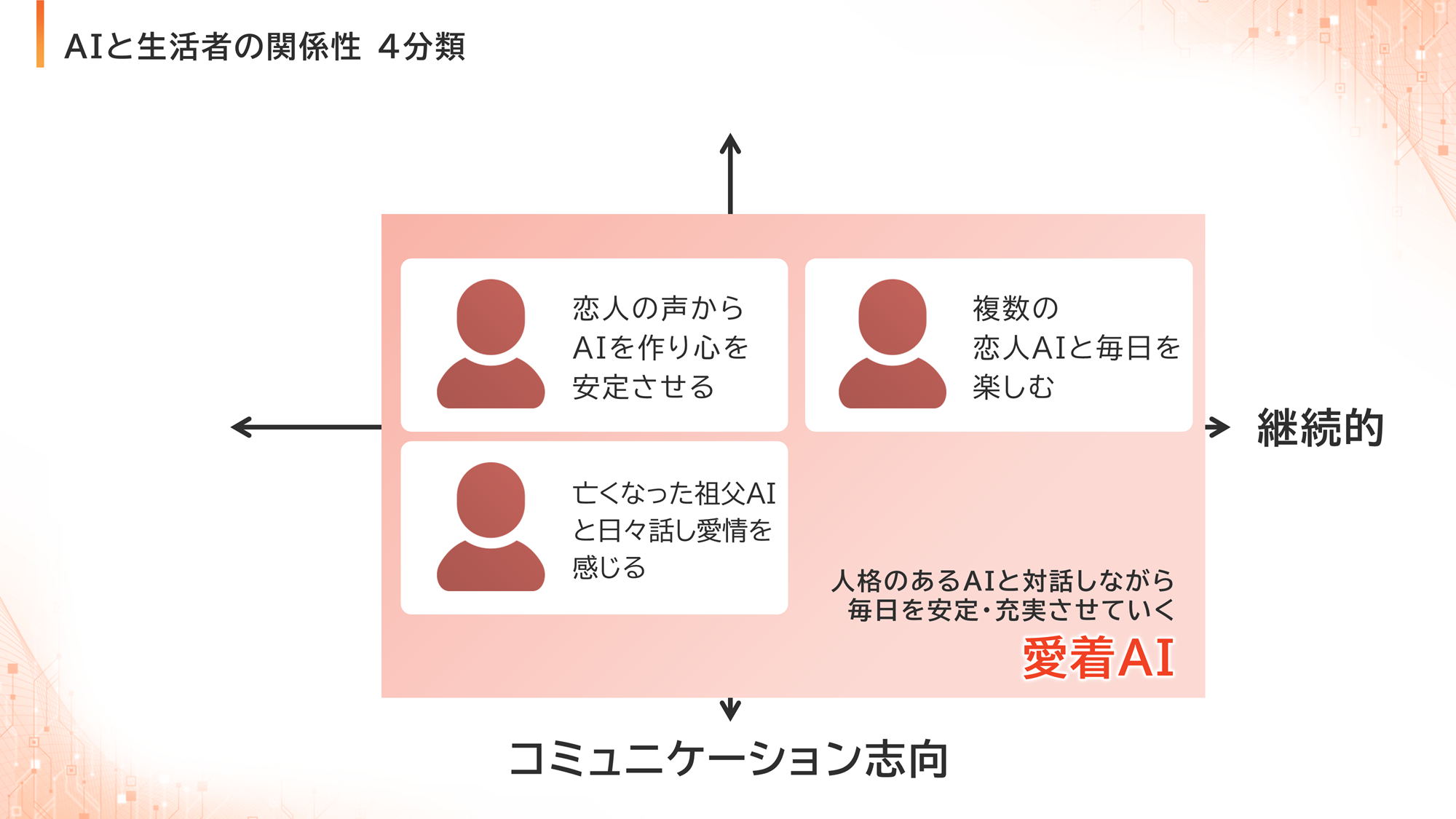

4つめは、コミュニケーション志向で継続的な関係、人格のあるAIと対話しながら毎日を安定・充実させていく「愛着AI」です。

恋人の分身をAIで作る人、亡くなった祖父をAIで作り日々語り合う人、架空の恋人をAIで複数作って毎日会話を楽しむ人、など。AI人格と対話しながら生活を充実させる関係性が「愛着AI」です。

AIと生活者との間には「検索」「発散」「相談」「愛着」という4つの大きな関係性が生まれており、生活の中に溶け込もうとしているのです。

「頭の良いAI」から、人に愛される「性格の良いAI」へ

4つの中で、特に私たちが注目したのが「愛着AI」です。中国では「豆包(Doubao)」という、月間1億人以上が使っているアプリがあります。

このアプリには、ユーザーが生成した友人や恋人のAIキャラクターが無数に登録されており、中国で幅広く支持されています。

愛着AIは、24時間365日寄り添ってくれます。昨今は「AIが知能面で人間を超えるシンギュラリティーはいつになるのか?」と議論されていますが、もはや感情労働の面では、人間はAIに超えられ始めたと言えるかもしれません。

そして今後は、もちろん「頭の良いAI」が求められ続けるとは思いますが、それだけではなく「性格の良いAI」も求められる時代になるのではないでしょうか。

AIは生活者一人ひとりと共創・共感する“パートナーメディア”

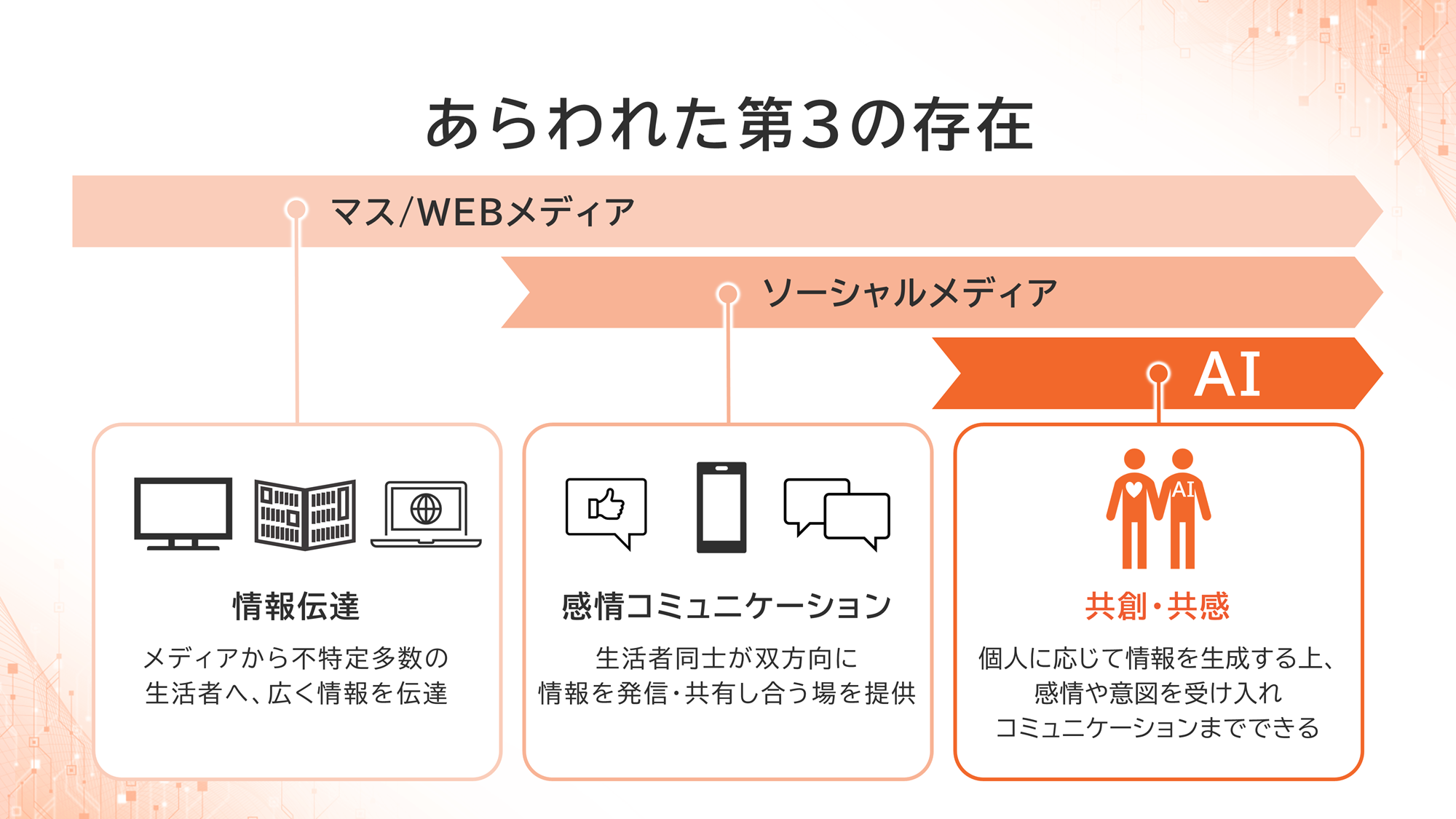

このようなAIが登場した時代に、メディアは何が変わるのでしょうか。

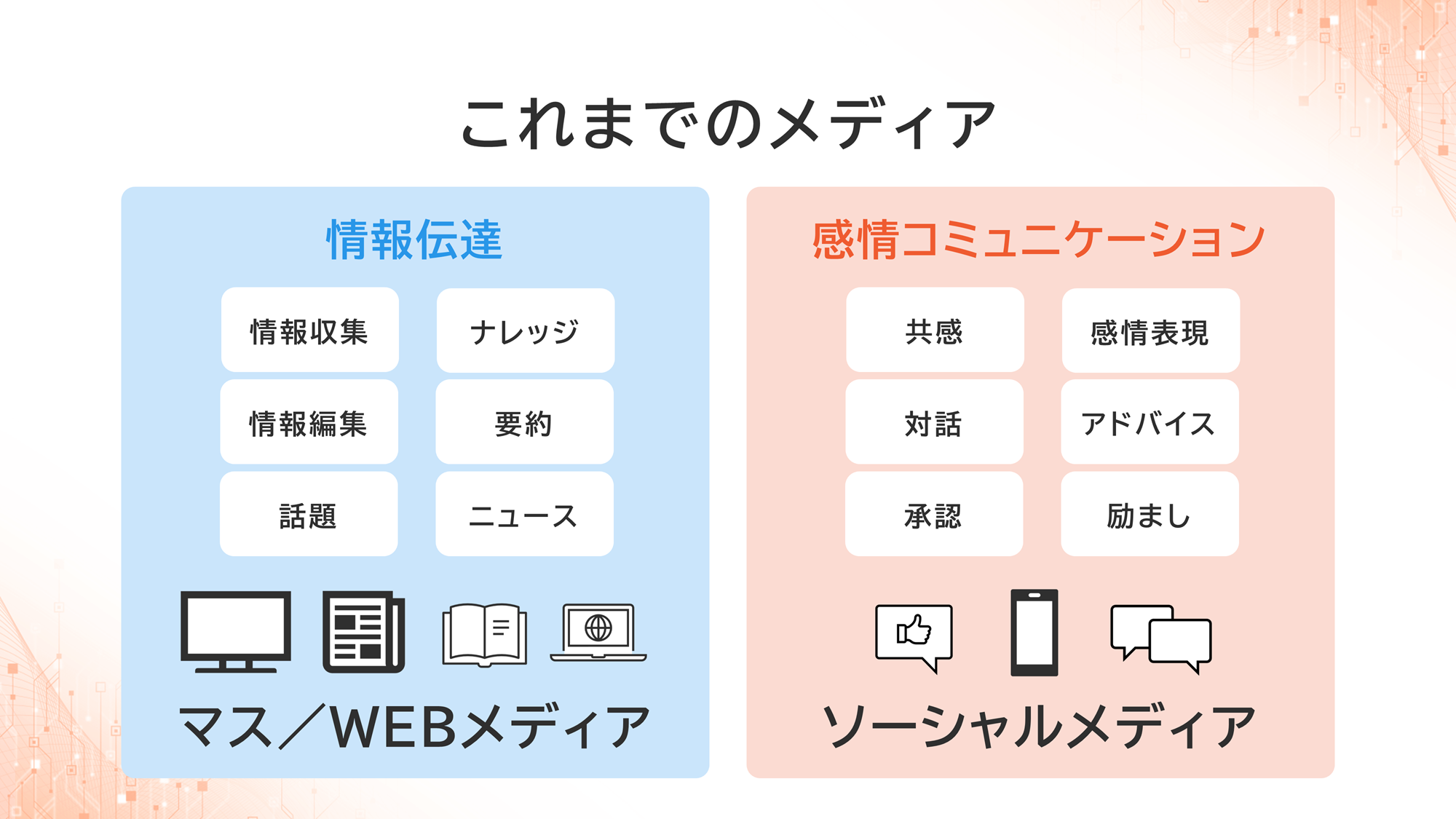

これまでのメディアは大きく2つに分けられました。1つが情報伝達の役割を持つマス/WEBメディア、もう1つがこの10年くらいで一気に普及してきた、感情コミュニケーションができるソーシャルメディアです。

ただ、ここまで紹介してきたAIは上記2つの機能を持ちはじめています。個人に応じて情報を生成して伝達し、感情や意図を受け入れてコミュニケーションまでできる。いわばAIは、第3の存在になりつつあるのです。

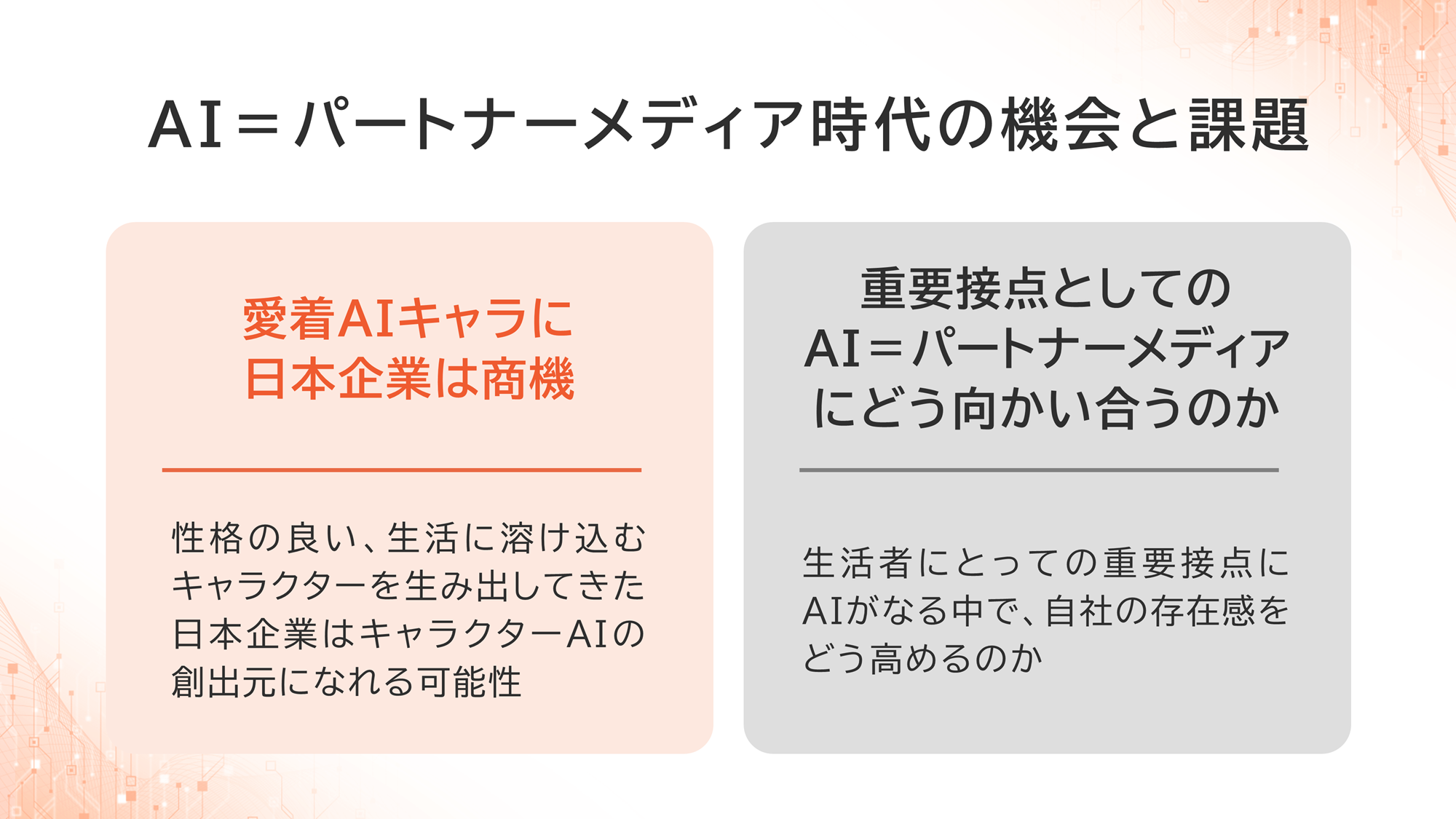

このようなAIは、もはや生活者1人ひとりと共創・共感する「パートナーメディア」といっても過言ではないでしょう。そんな時代に、私たちはどうすべきなのでしょうか。そこには機会と課題があります。

まず機会について。これまで日本のメディア企業はコンテンツIPとして、ブランド企業はコミュニケーションの手段として、生活に溶け込むキャラクターを数多く生み出し続けてきました。この知見を持つ私たちは、今後AIプラットフォーム上で生活者に寄り添い、愛されるキャラクターAIの創出元となれるかもしれません。

「愛着AIキャラクター」が広がっていくとすると、日本企業にはチャンスがあると思います。場合によっては課金も可能ですし、さらに生活者との関係を深める機会を生み出すことができるのではないでしょうか。

もちろん良い話だけではありません。「愛着AI」が浸透し、生活者にとってAIが重要な接点になればなるほど、パートナーメディアとしてのAIにどうやって向かい合うのか? という大きな課題が浮上してきます。

AIに対して、自社の存在感をどうやって高めていけばいいのでしょうか。また、どのようにして自社の存在をAIから生活者へおすすめしてもらえばいいのでしょうか。vol.3では、日本および海外のAI専門家の意見を交え、これらの課題と真正面から向かい合っていきたいと思います。

(編集協力=村中貴士+鬼頭佳代/ノオト)

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。

現実の課題に対して継続的にAIと解決していくという意味では、まさに相談AIは「生活におけるAIエージェント的な使い方」と言えるのではないでしょうか。