メディア定点2025で見えた、スマホのインフラ化とテレビが内包する新たな価値とは? @メ環研フォーラム2025 レポートvol.4

2025年7月29日、メディア環境研究所によるフォーラム【AI as Media~メディアとしてのAI~】が開催されました。

レポートvol.4では「メディア定点調査2025」の調査結果を中心に「いま足元で起こっている変化」として、最新のメディア環境をお伝えすると共に、AIがさらに身近になっていくこれからの課題について考えていきます。発表者は、メディア環境研究所・野田絵美上席研究員です。

スマホとテレビの立場の逆転が定着化

「メディア定点調査」は、メディア環境研究所が2006年から実施している時系列分析が可能な定点観測調査です。

生活者のメディア環境を、メディアへの接触時間やメディアイメージ、所有しているデバイスなど多種多様な観点から分析し、メディア生活全般の現状・変化・兆しを探っています。2025年で20回目を迎えました。

「スマホ・携帯」でのメディア接触が過去最高に

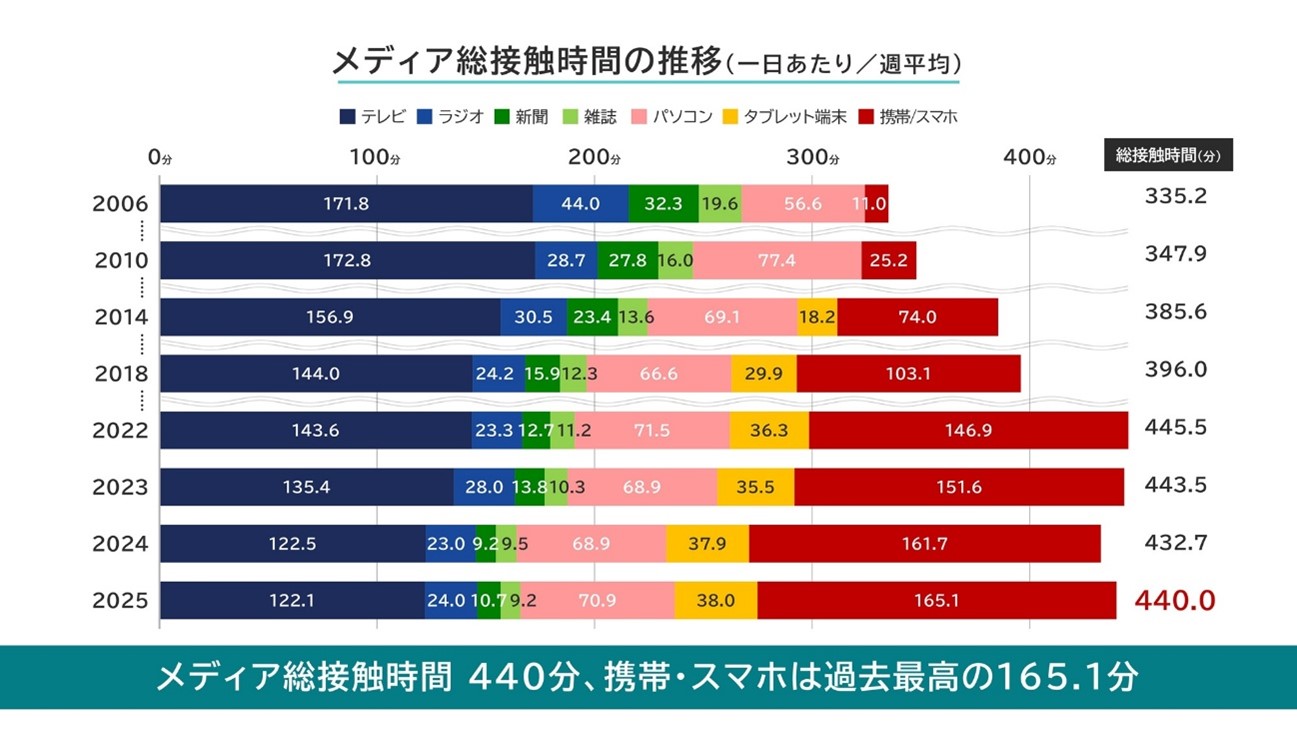

まずは、メディア総接触時間について見ていきましょう。2025年のメディア総接触時間は440.0分でした。調査開始以来、メディア総接触時間は伸び続けていますが、2025年はコロナ禍で非常に伸びたメディア総接触時間が引き続き高止まりしている状況です。

全世代で伸びるデジタル接触、女性60代のテレビ時間が初めて50%を割り込む

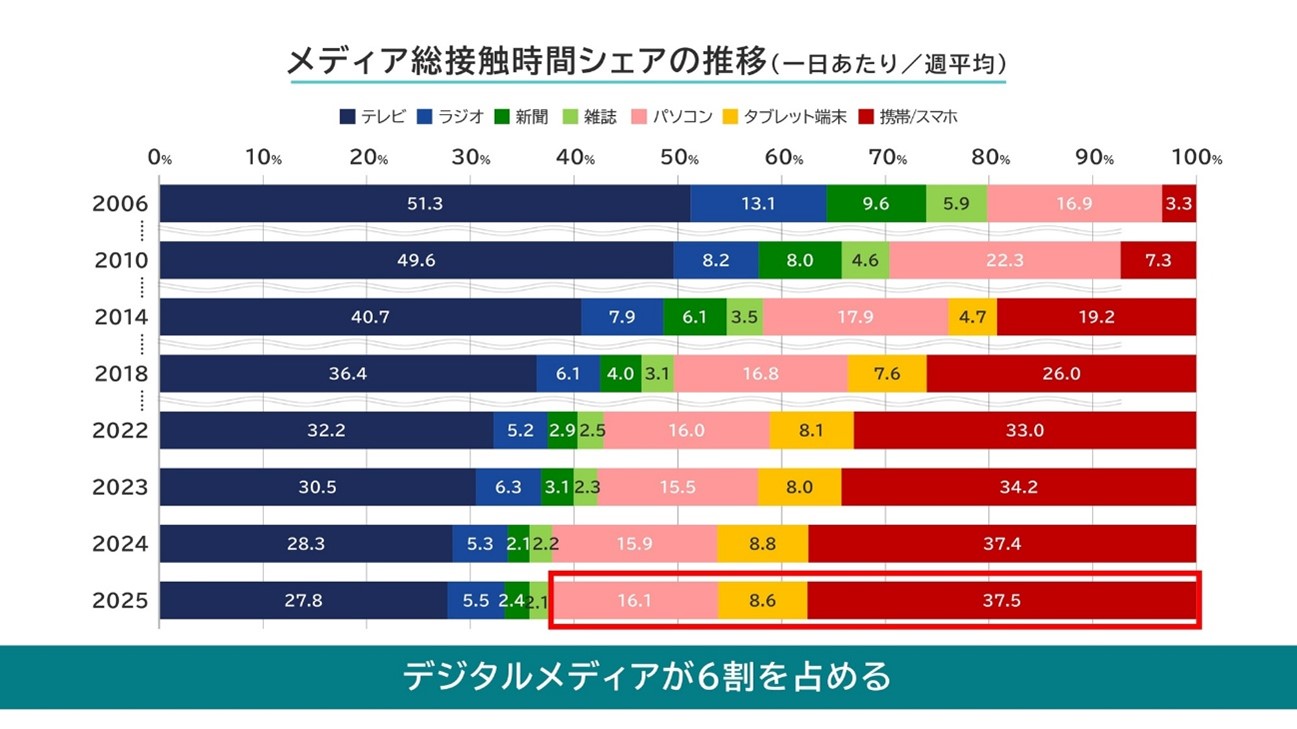

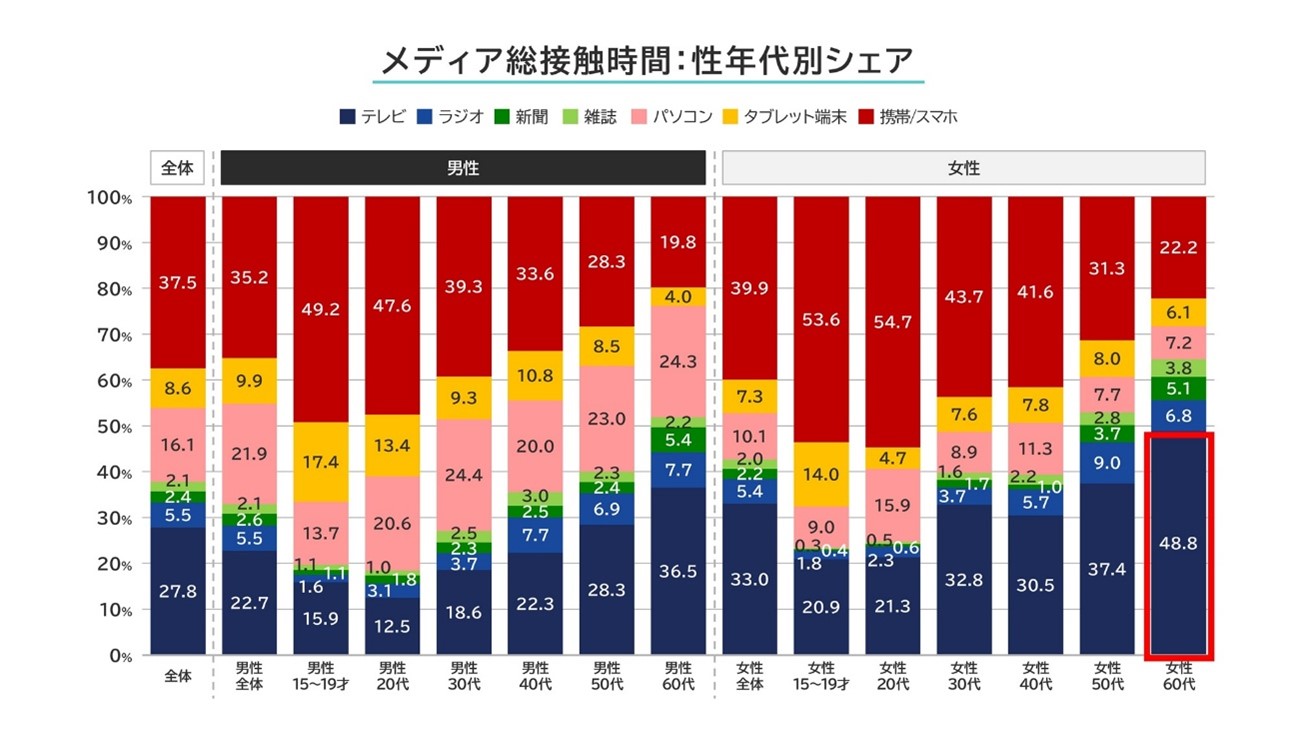

メディア総接触時間の構成比をみると、デジタルの接触が6割。性別年代別で見ると男女共にスマホ時間が長くなっていますが、野田上席研究員が注目したのが女性60代のテレビ時間です。これまで比較的テレビ時間が長かった女性60代で、初めてテレビのシェアが50%を下回りました。

これまでテレビ時間が長かった女性60代でも減少していることから、あらゆる年代で携帯電話、スマートフォンを中心としたデジタルメディアの時間というのが、存在感を増しているということがわかります。

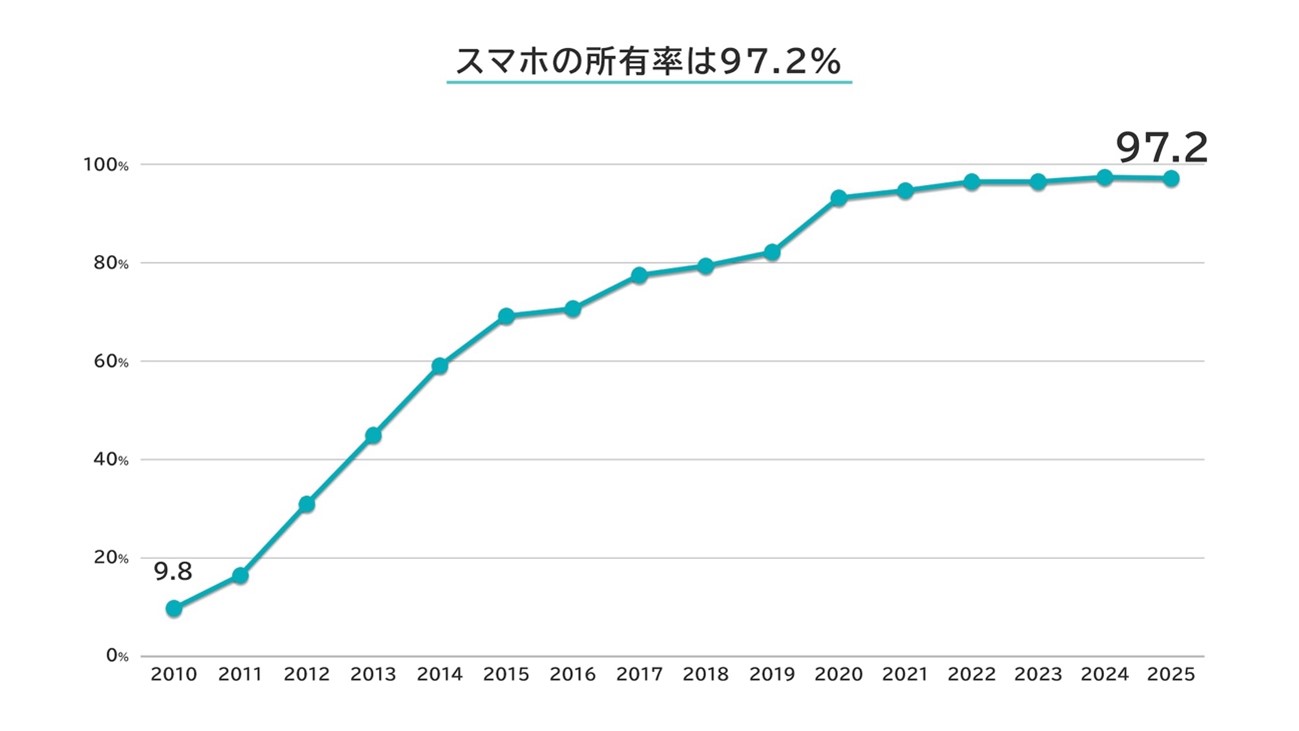

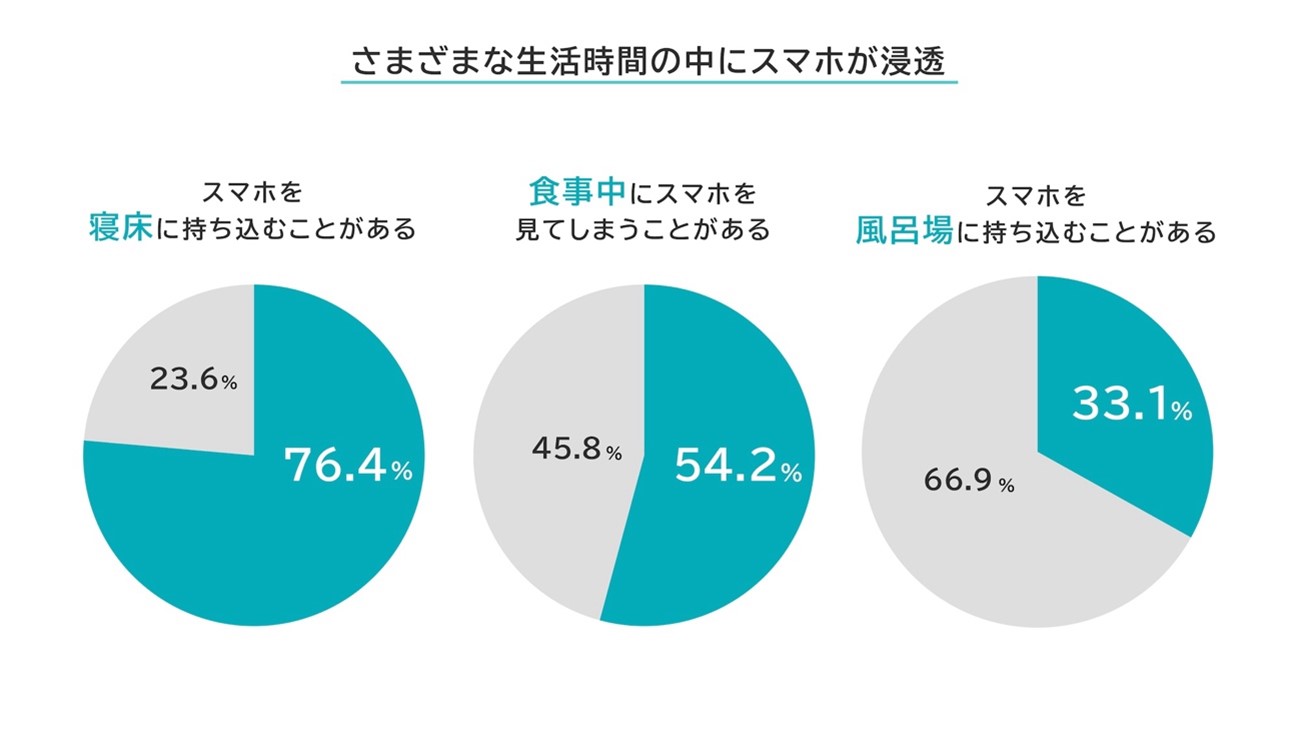

スマホ所有率は97.2%、あらゆる生活時間にスマホが浸透

今回の調査によるスマートフォン所有率は97.2%。さらに4人に1人はスマホを寝床に持ち込み、2人に1人は食事中にスマートフォンを見ており、3人に1人は風呂場に持ち込むこともあるというように、あらゆる生活時間の中にスマホが浸透していました。

「なんとなく見る」メディアはテレビからスマホへ

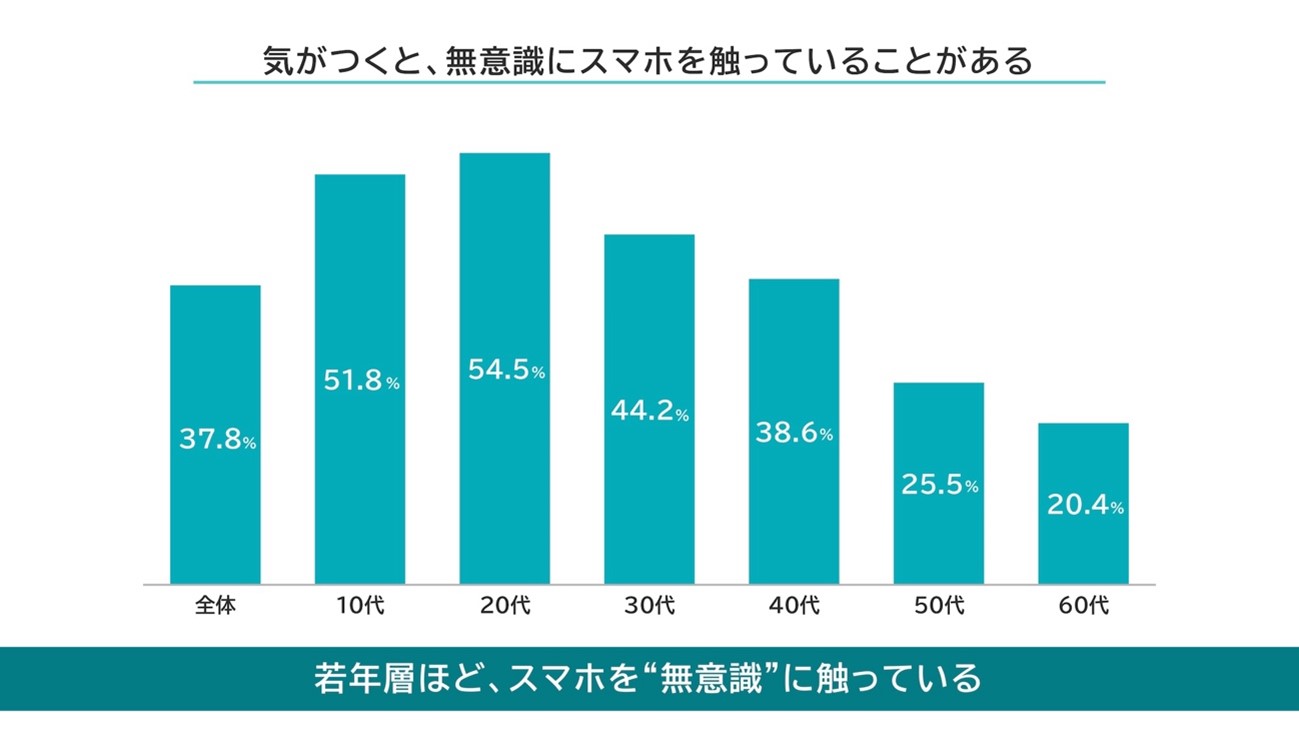

そのスマホへの接触の意識にも変化が起きています。今回の調査では、若者ほど「気がつくと、無意識にスマートフォンを触っている」ことがわかりました。

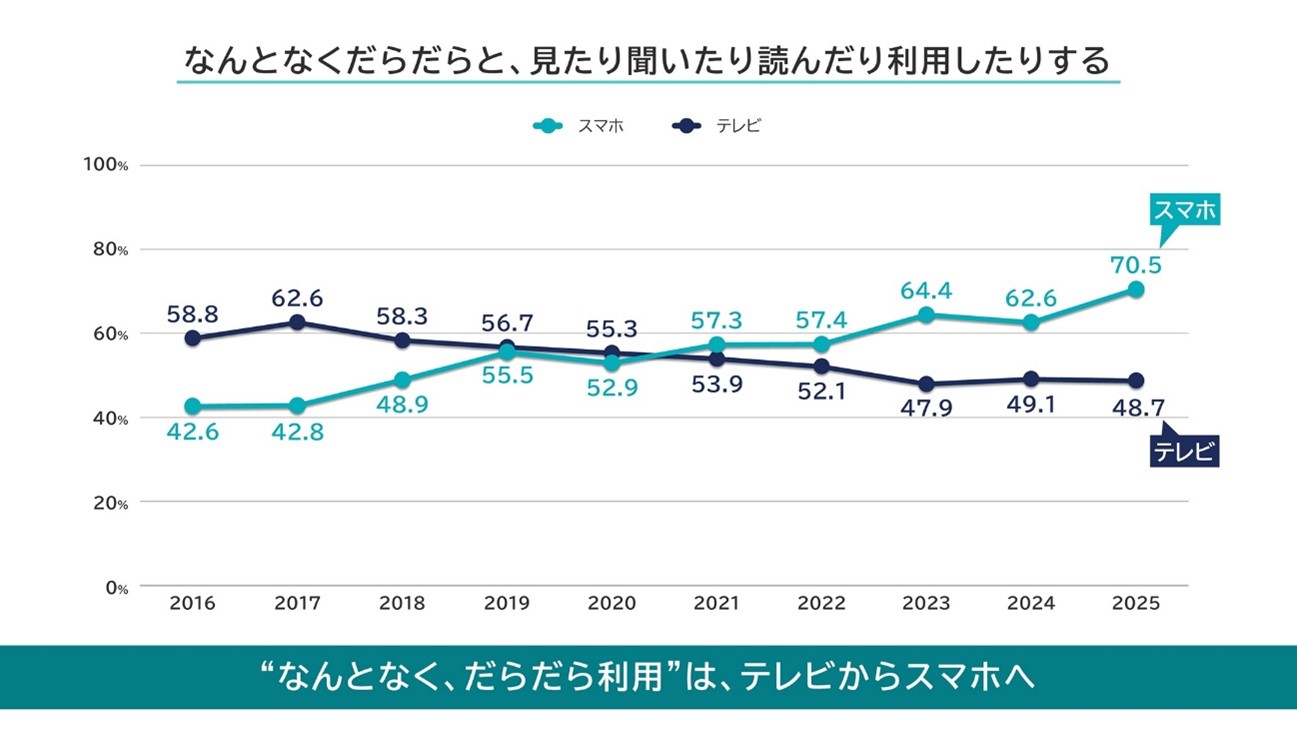

この無意識的なスマホへの接触の増加は、メディアイメージについての回答にも現れています。かつて「無意識に」「なんとなく見る」メディアといえば、テレビでした。これが2010年代後半を境にスマホに置き換わっているのです。

2020年代に入り、立場の逆転が定着したスマホとテレビスクリーン。次にそれぞれの利用実態を、より詳しく見ていきましょう。

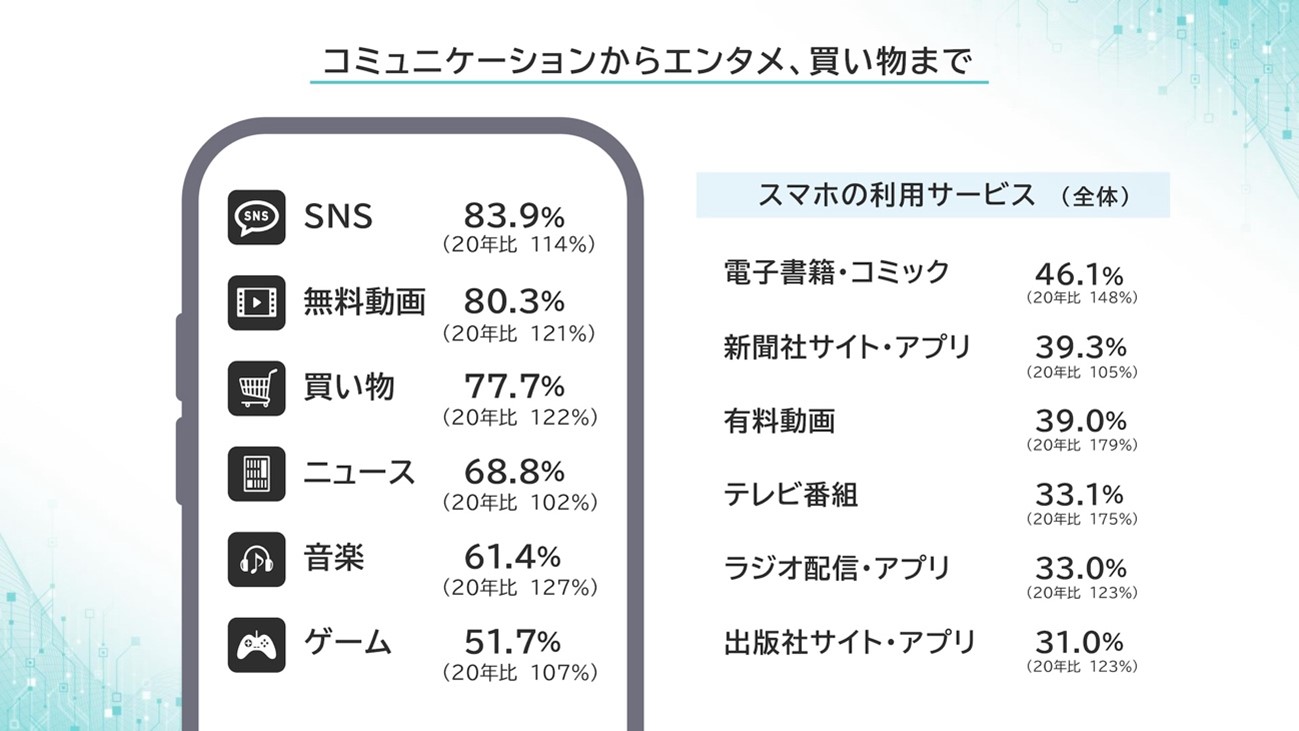

インフラ化するスマートフォン

まずスマホで利用するサービスについて見ていくと、トップはSNS(83.9%)。次いでYouTubeなどの無料動画(80.3%)、買い物(77.7%)、ニュース(68.8%)、音楽(61.4%)、ゲーム(51.7%)と続きます。

コミュニケーションからエンターテインメント、買い物まで、私たちの生活のあらゆる側面をスマホが支えていることが見て取れます。

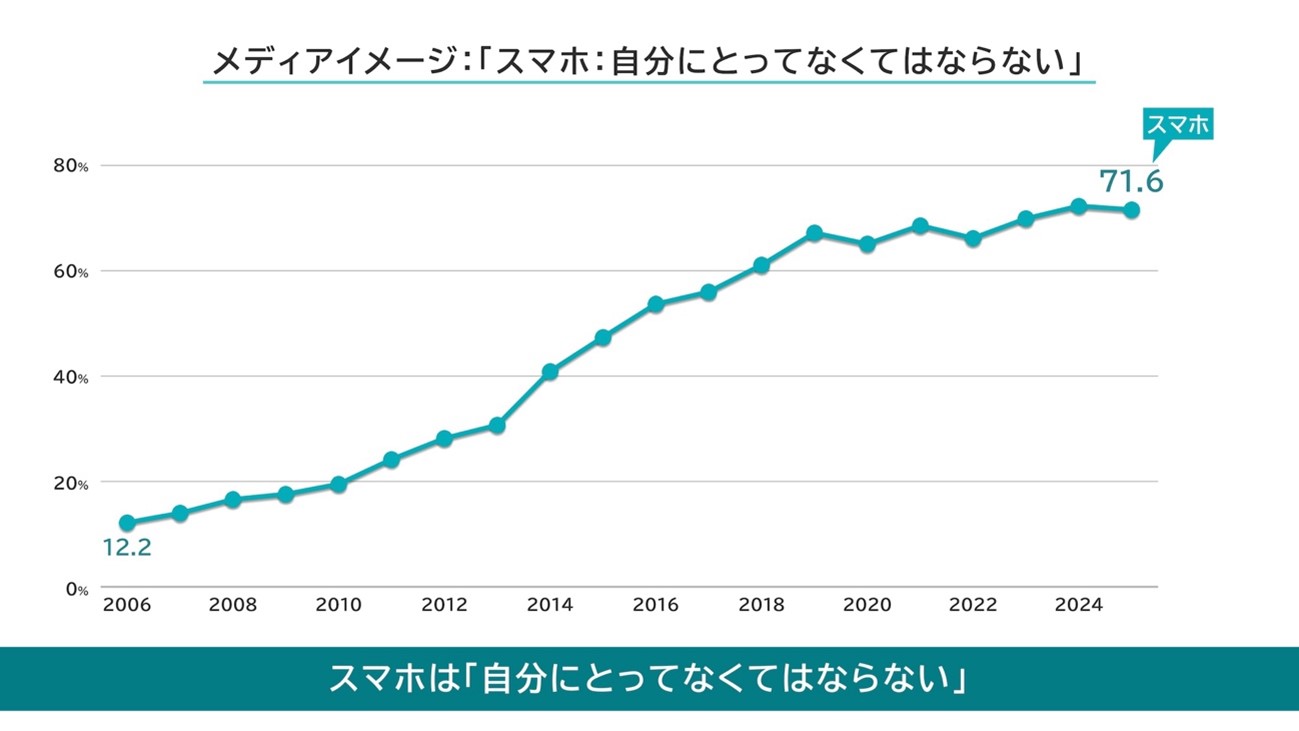

そんなスマホを「なくてはならない」と感じている人の比率も非常に伸びています。2006年ではわずか12.2%でしたが、2025年の調査では71.6%の人が「スマホはなくてはならない」と感じていることがわかりました。

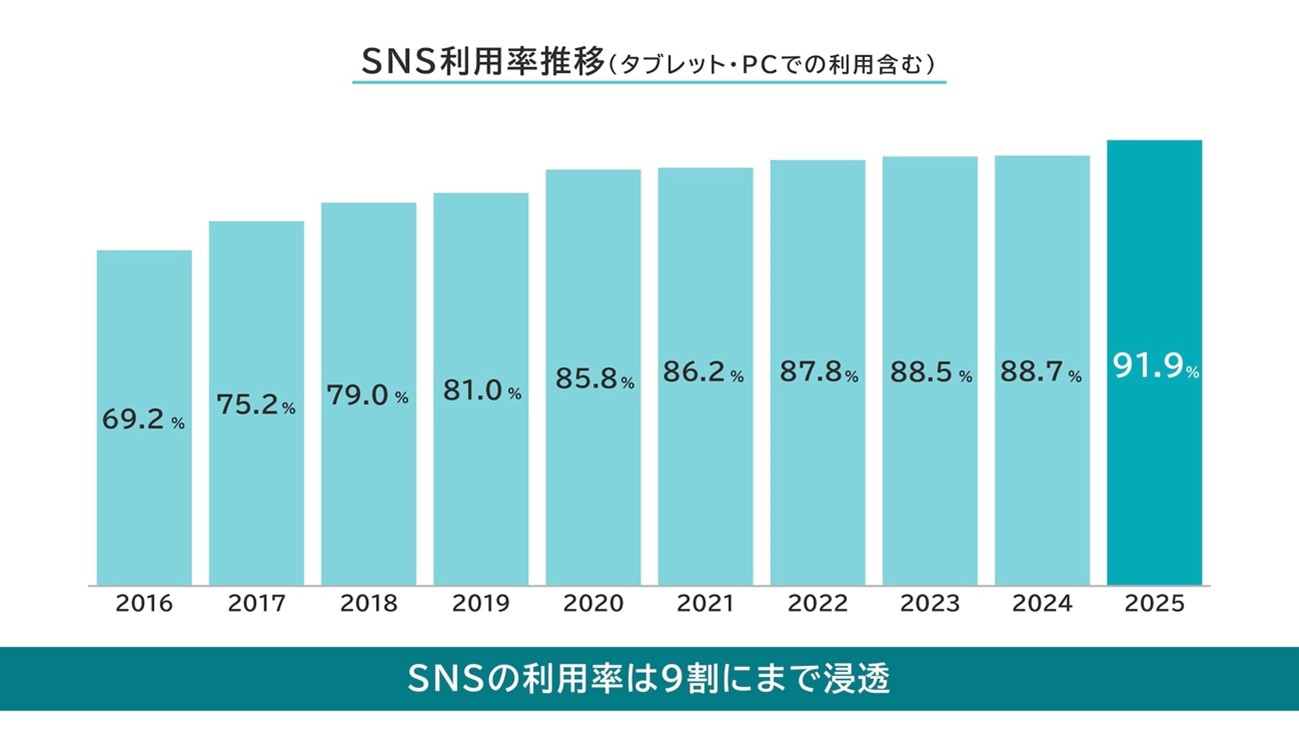

そしてスマホ所有者の8割以上が利用しているSNSは、タブレット・PC端末での利用を含めると9割にまで浸透。社会インフラのようにSNSが活用されています。

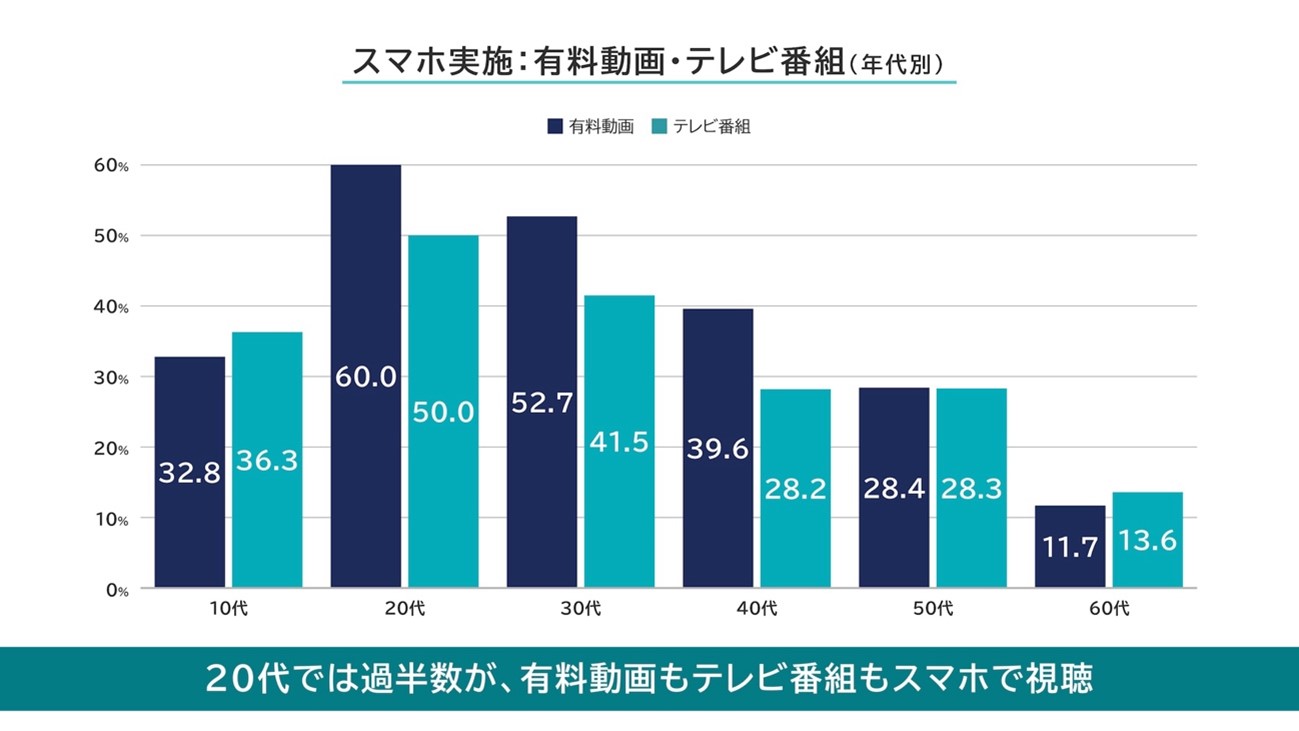

そして、テレビ番組や有料動画をスマホで見るという人も増加しています。スマホへの接触時間が長くなるのは、動画コンテンツを楽しんでいることも要因として挙げられるでしょう。

スマホの中にコミュニケーション、買い物、エンターテインメントと生活そのものが取り込まれて長時間利用が当たり前になってきています。スマホはわざわざではなく、「無意識的」に「なんとなく」使うメディアになっていました。

テレビスクリーンの新たな存在価値

スマホが浸透する一方で、テレビスクリーンには新たな存在感が生まれています。テレビスクリーンに訪れた変化を、その利用状況から紐解いていきましょう。

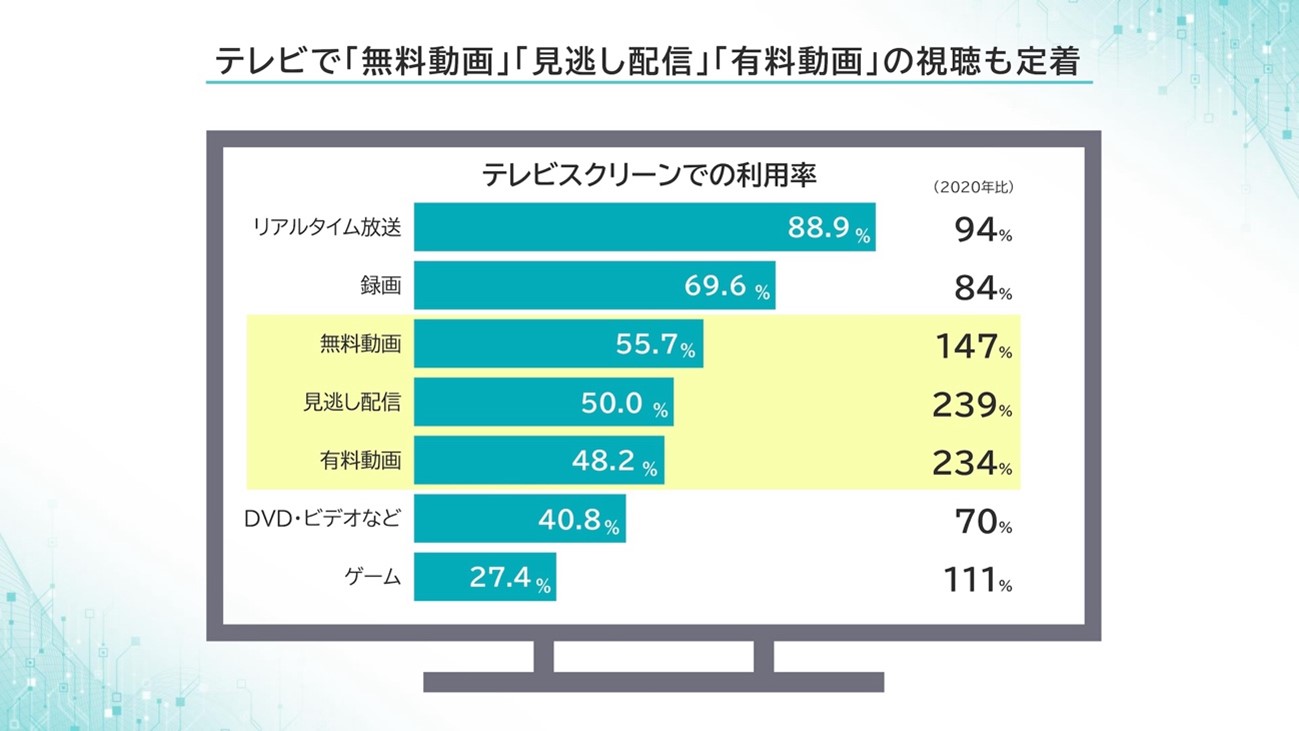

まず利用状況について。テレビスクリーンでもっとも利用率が高いのは「リアルタイム放送」(88.9%)、続いて「録画」(69.6%)です。

そのなかで野田上席研究員が特に注目したのは、「無料動画」(55.7%)、TVerなどの「見逃し配信」(50.0%)、そして定額制動画配信などの「有料動画」(48.2%)です。

テレビスクリーンでの「無料動画」や「見逃し配信」などの配信コンテンツの視聴は、今や半数以上、2020年からの伸び率は2倍以上と急激に増えて、定着したことがわかります。

コロナ禍で定額制動画配信サービスが急激に伸び、その後の2023~2024年にかけてTVerの利用が広がりました。TVerは今年も6ポイント増加と、広がり続けています。これら配信サービスのテレビスクリーンでの利用は、コネクテッドTVの普及により浸透し、生活者のコンテンツに対する2つの欲求に変化をもたらしました。

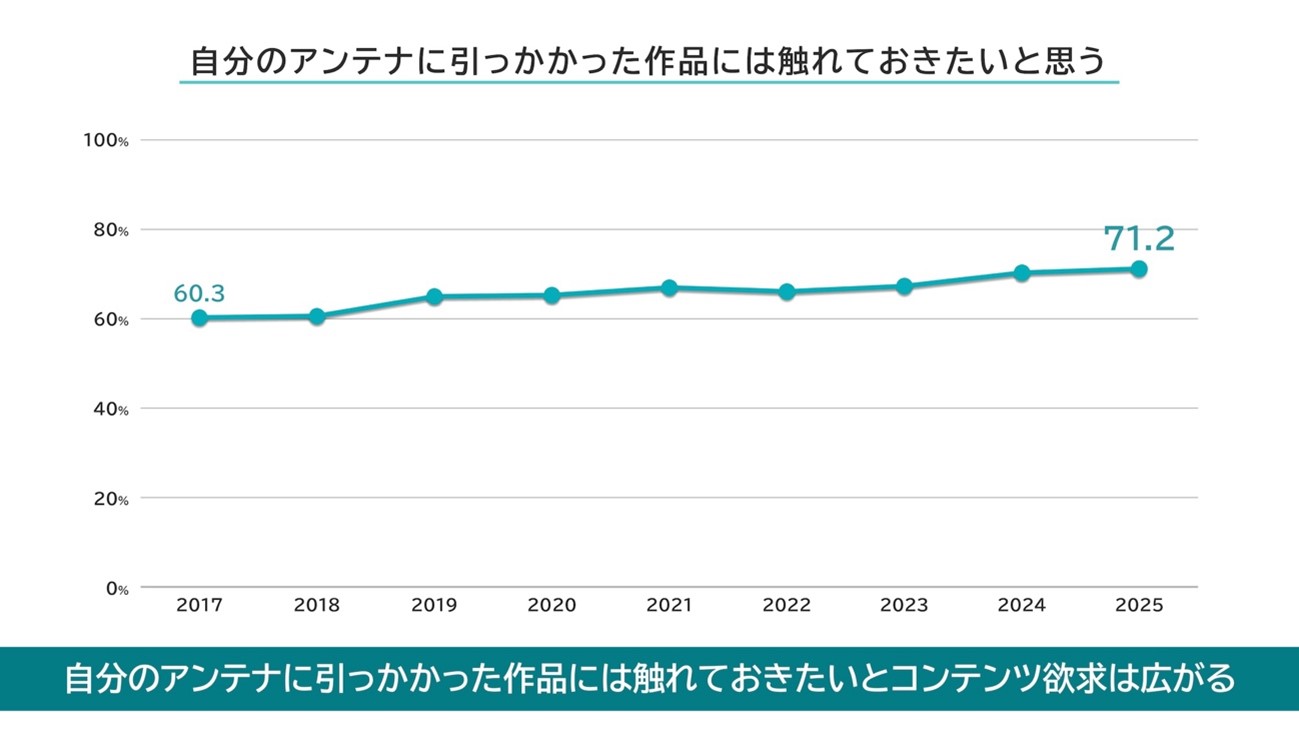

まず一つ目は、「自分のアンテナに引っかかった作品には触れておきたい」という欲求です。

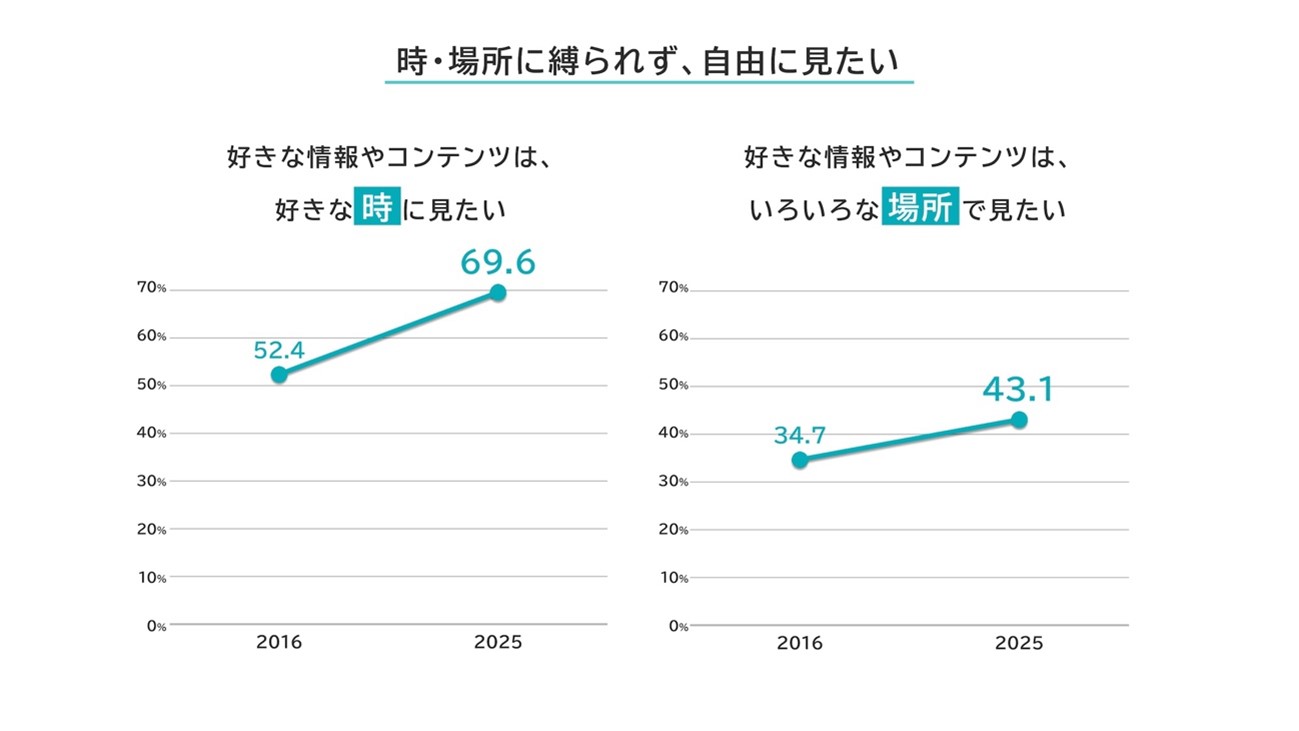

「自分のアンテナに引っかかった作品には触れておきたい」という欲求が7割まで広がりました。さらに、好きなものを、時間や場所に縛られずに自由に見たいという欲求も顕在化しています。

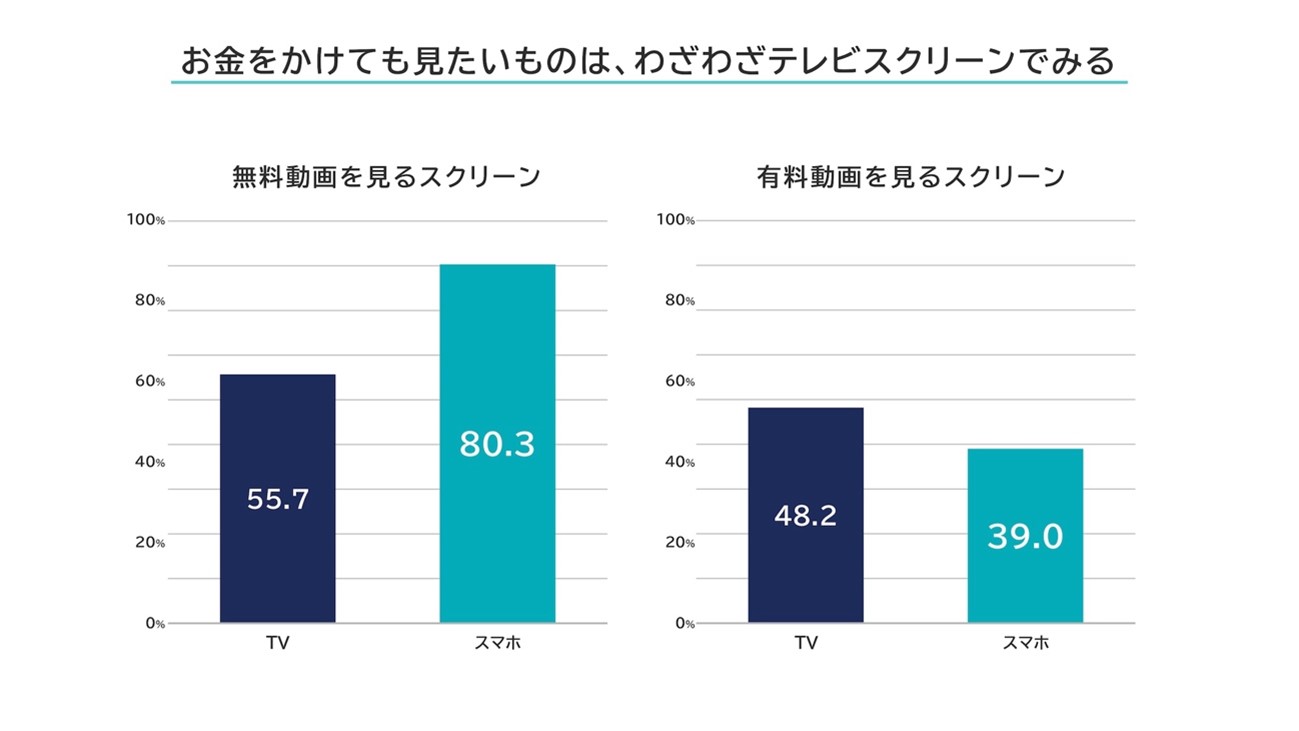

二つ目は、「お金をかけてもみたいものは、テレビスクリーンで見る」という欲求です。無料動画と有料動画を見るスクリーンについて聞いたところ、興味深いデータが見えてきました。

まず無料動画では、8割の人がスマホで楽しむと回答。5割強にとどまったテレビスクリーンでの実施率を大きく引き離しています。しかし、有料動画の視聴となると、テレビスクリーンで見たいという人の方が多いという結果になりました。

このスクリーン利用への意識は、手軽に楽しみたいコンテンツなら手のひらのスマートフォンが選ばれ、お金を払ってまで「見たい」という価値あるコンテンツは、より充実した体験装置としてテレビスクリーンが選ばれています。

お金をかけて、わざわざ見るとならば、「大きなスクリーンで楽しみたい」からテレビスクリーンを使う。コネクテッドTVと配信サービスの普及により、テレビは「なんとなく」から「わざわざ選び取って楽しむ」スクリーンに変化しました。

テレビは体験を選ぶデバイスになりつつあるということですね。今後、AI搭載のテレビも登場し、見る人の興味に合わせた動画を出してくれたり、質問に答えてくれたりするという体験まで提供されていく未来もありえそうです。

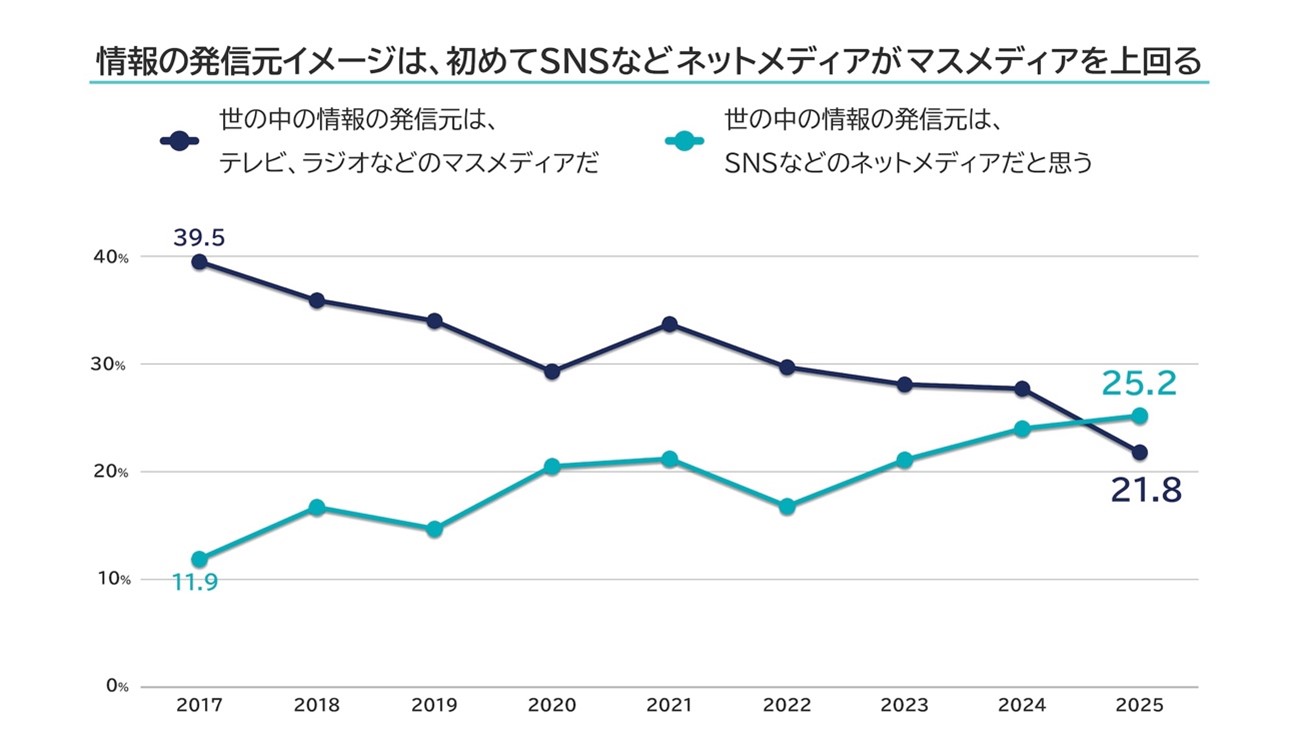

SNSの高まる存在感と、情報への不安感

今回の調査では、情報への意識変化も見えてきました。世の中の情報の発信元のイメージについて、「世の中の情報の発信元は、SNSなどのネットメディアだと思う」という回答が、初めて「世の中の情報の発信元は、テレビ、ラジオなどのマスメディアだと思う」を上回ったのです。

この逆転は私たちにとって驚きのデータでした。SNSなどのネットメディアの情報が、予想以上に存在感を増しているのです。

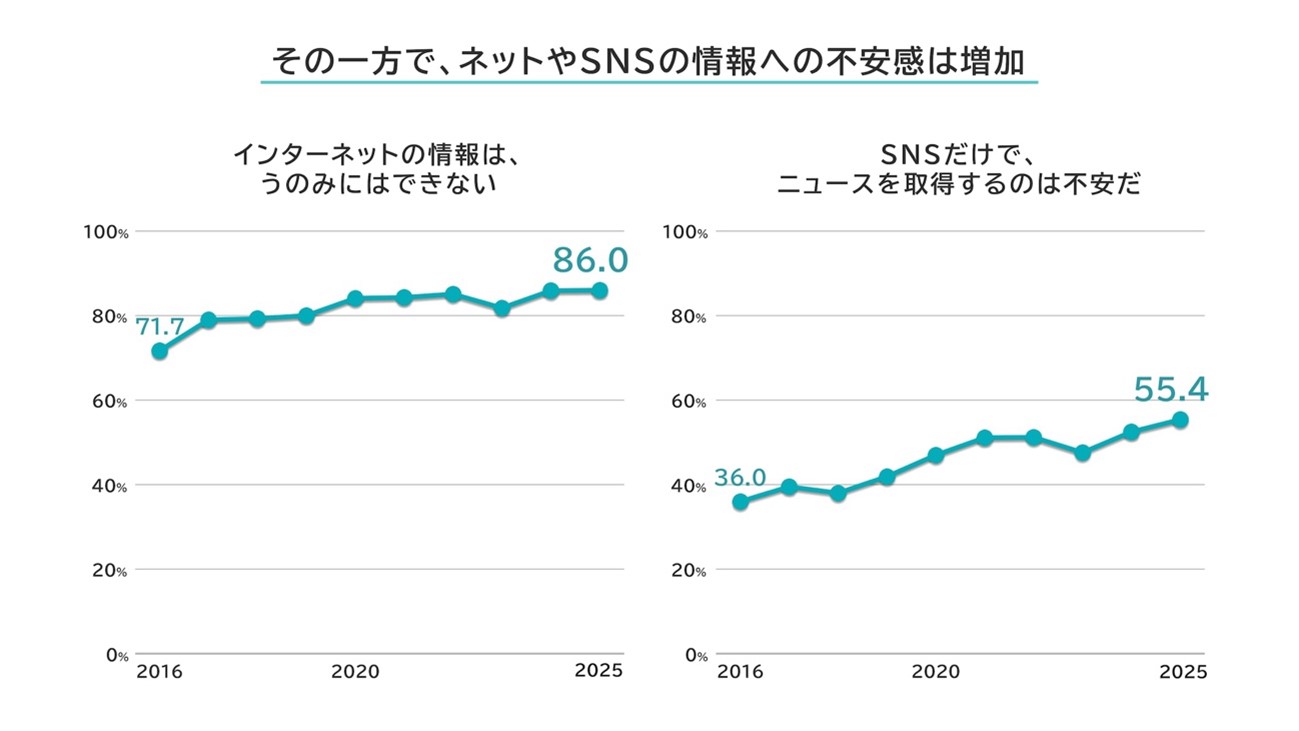

一方で、メディアから得られる情報に対しては86.0%の人が「インターネットの情報は鵜呑みにできない」、55.4%の人が「SNSだけでニュースや情報を取得するのは不安」と回答。ネットやSNSへの情報の不安感も増大しています。

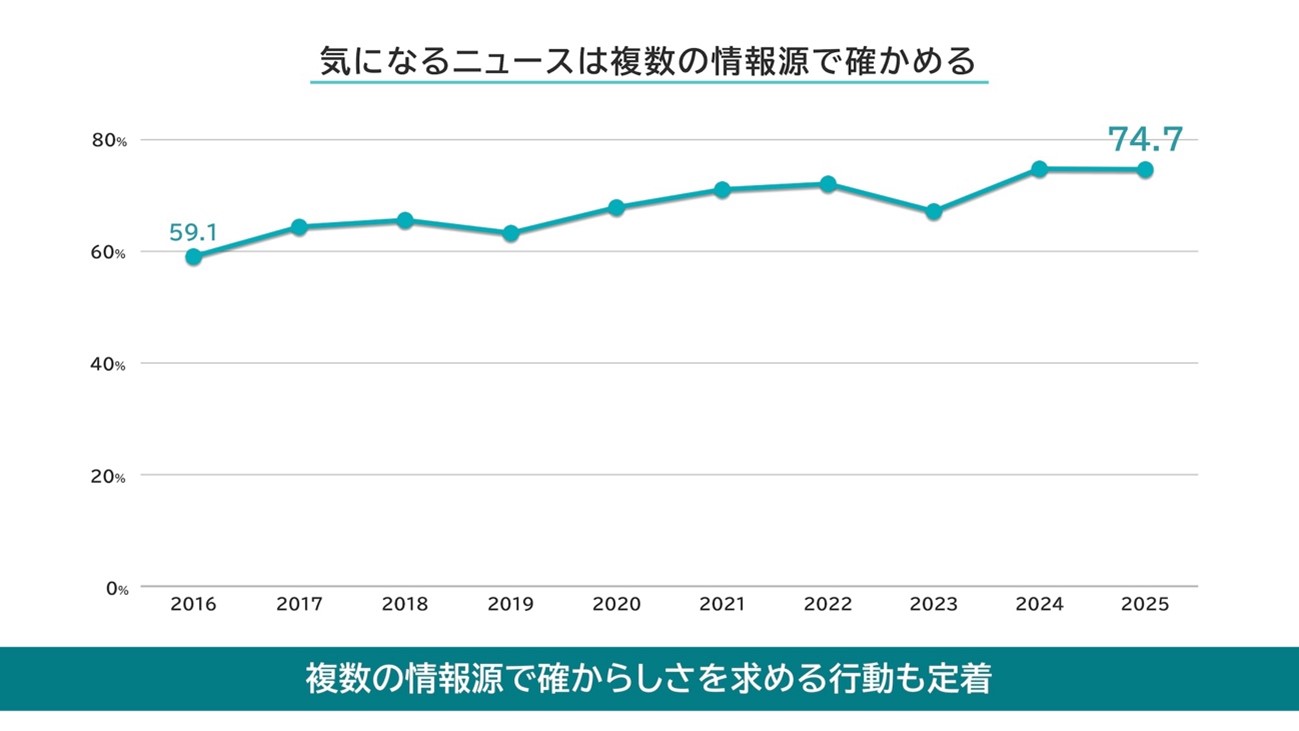

では、生活者はこの不安をどう解消しているのでしょうか。情報の確からしさの担保について質問したところ、4人に3人が「気になるニュースは複数の情報源で確かめる」と回答。過去の調査の推移から見ても、この「確かめる」という行動が定着化している様子がわかります。

その情報の確かめ先として、信頼されている情報源についても調べました。もっとも信頼されている情報源は、新聞の51.8%です。その後にテレビ(33.8%)、ラジオ(23.9%)と続きます。

世の中の情報の発信元のイメージは、SNSに取って変わられても、マスメディアへの信頼性は依然として存在するようです。

しかし、このデータを厳しい目で見ると、新聞やテレビ、ラジオへの信頼は調査開始からゆるやかに下がっています。今、マスメディアへの信頼は減少傾向にあることは否定できません。

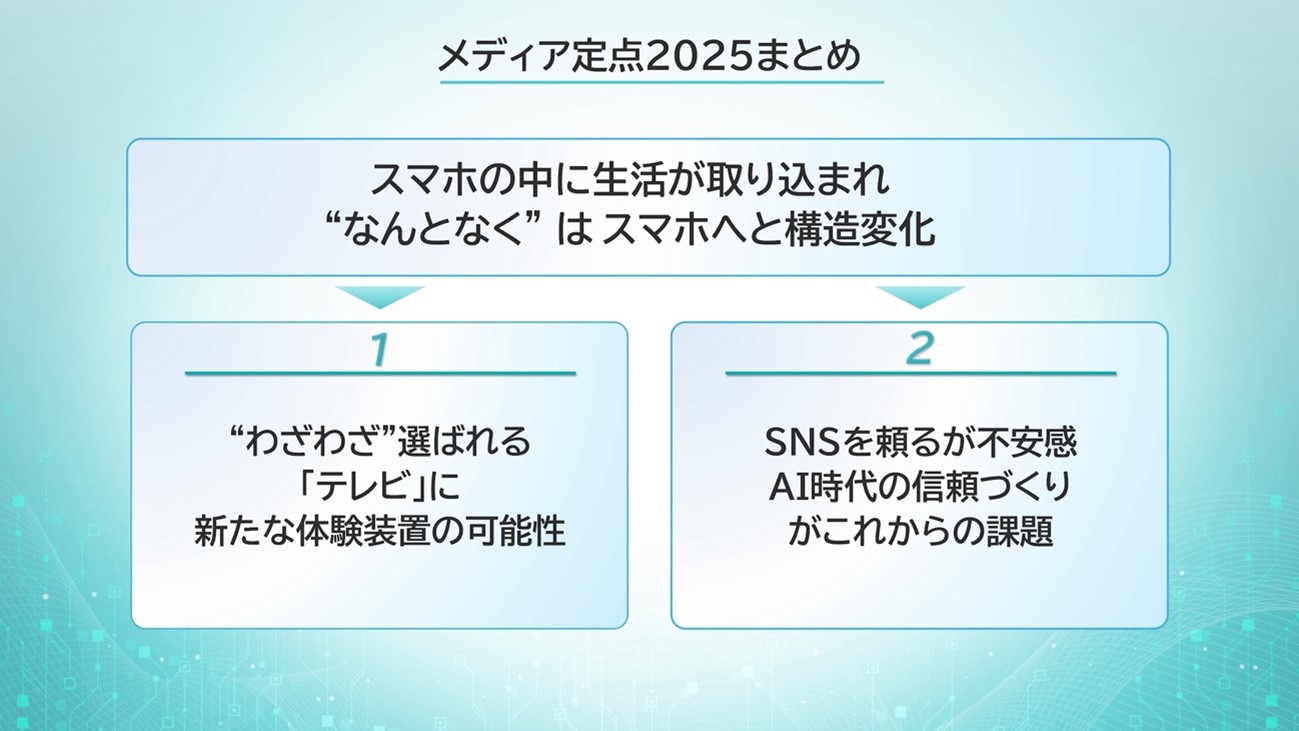

今回の調査からは、今やスマートフォンの中にあらゆる生活が取り込まれ、その結果、スマホへの接触時間は自ずと長時間化し、「なんとなく触れるメディア」の座をテレビから取って変わっていることが見えてきました。

一方、テレビは「なんとなく」から、目的を持って試聴する「わざわざ選ばれるデバイス」へ変化。さらにAIの活用により、新たな体験装置になる可能性も考えられるようになりました。

そして情報への意識については、SNSの存在感が非常に高まっていることが見えてきました。しかし、SNSには非常に頼っている一方で、SNSから得る情報への不安感も増大しています。野田上席研究員は、「これから迎える時代は、信頼づくりが大きな課題となる」と結論づけました。

未来に求められるメディアコミュニケーションとは

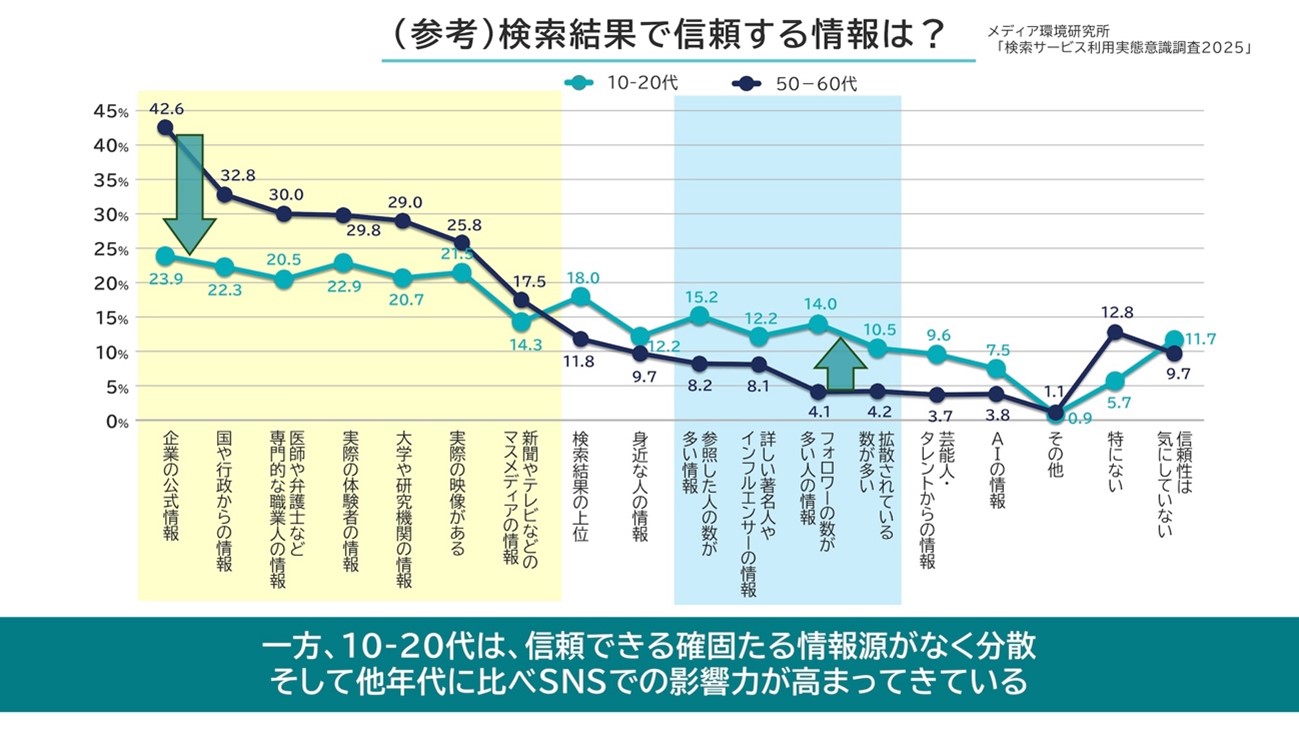

最後に、その「信頼する情報」についての興味深いデータをご紹介します。メディア環境研究所では別調査の「検索サービス利用実態意識調査2025」において、「検索結果で信頼する情報」についてアンケートをとりました。その結果、年代によって情報の信頼性のよりどころがかなり異なることが見えてきたのです。

まず、50~60代は情報の信頼性を考える際に確固たるよりどころがある傾向にあります。例えば、「企業の公式情報」「専門家の情報」「マスメディアの情報」などの公的情報、もしくは公的に準ずる情報源です。

しかし、10〜20代では、50~60代が信頼できると回答した情報源への反応が下がり、全体的に分散化。突出して多くの人が信頼している情報源はなく、確固たるよりどころを持たない様子が見えてきたのです。

さらに他の年代に見られない特徴として「拡散されている数が多い情報」「フォロワーの数が多い情報」などSNSに現れる数字に信頼性を見出す人が多いことが見えてきました。

SNSでの影響力が10〜20代にとって情報の信頼性への物差しの一つになっているようです。

フォロワーや反応の量によって真実性を測ろうとしているのかもしれません。ただ、悪意あるbotによる拡散回数が、情報空間全体の信頼性を揺るがす可能性もあるのではないかという危惧を抱きました。

ただ、若い世代の情報源への信頼の揺らぎは、別の言い方をすると、「信じられる情報は何なのか」とあらゆる情報に疑いの目を持つ生活者の出現とも言えます。世の中の情報源はマスメディアからSNSへ広がりました。

さらに今後、AIがスマートフォン、イヤホンなどの身近なデバイスに搭載されるのが当たり前となれば、AIも情報源の一つとして台頭してくることが予想されます。

今、メディアや企業のすべきことは、信じる情報に迷っている生活者を助けていくことです。メディアや企業にとって、生活者とのコミュニケーションのチャンスにもなりますし、メディアや企業のとるべき社会的な責任にもなり得るのではないでしょうか。

(編集協力=沢井メグ+鬼頭佳代/ノオト)

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。

その中で存在感を高めているのが「携帯電話・スマートフォン」の時間。過去最高の165.1分を記録しました。