「AIに向けた情報発信」をどうするか? @メ環研フォーラム2025 レポートvol.3

2025年7月29日、メディア環境研究所によるフォーラム【AI as Media~メディアとしてのAI~】が開催されました。

AIエージェント元年と言われる2025年。生成AIは単なる業務効率化ツールを超え、生活者のプライベート領域にも急速に浸透しつつあります。生活者の感情に深く寄り添い、最適な情報を心地よい会話と共に届けるAI。それはもはや、無視できない新しい「メディア」と言ってもいいでしょう。

レポートvol.3では、「メディアとしてのAIにどう向かい合うか?」というテーマで、AI関連の起業家や専門家のインタビューを中心にお伝えします。登壇者は、博報堂DYホールディングスCAIO(Chief AI Officer)の森正弥と、メディア環境研究所の山本泰士所長です。

AIエンジンがどのように機能しているかを「逆算」して解明する

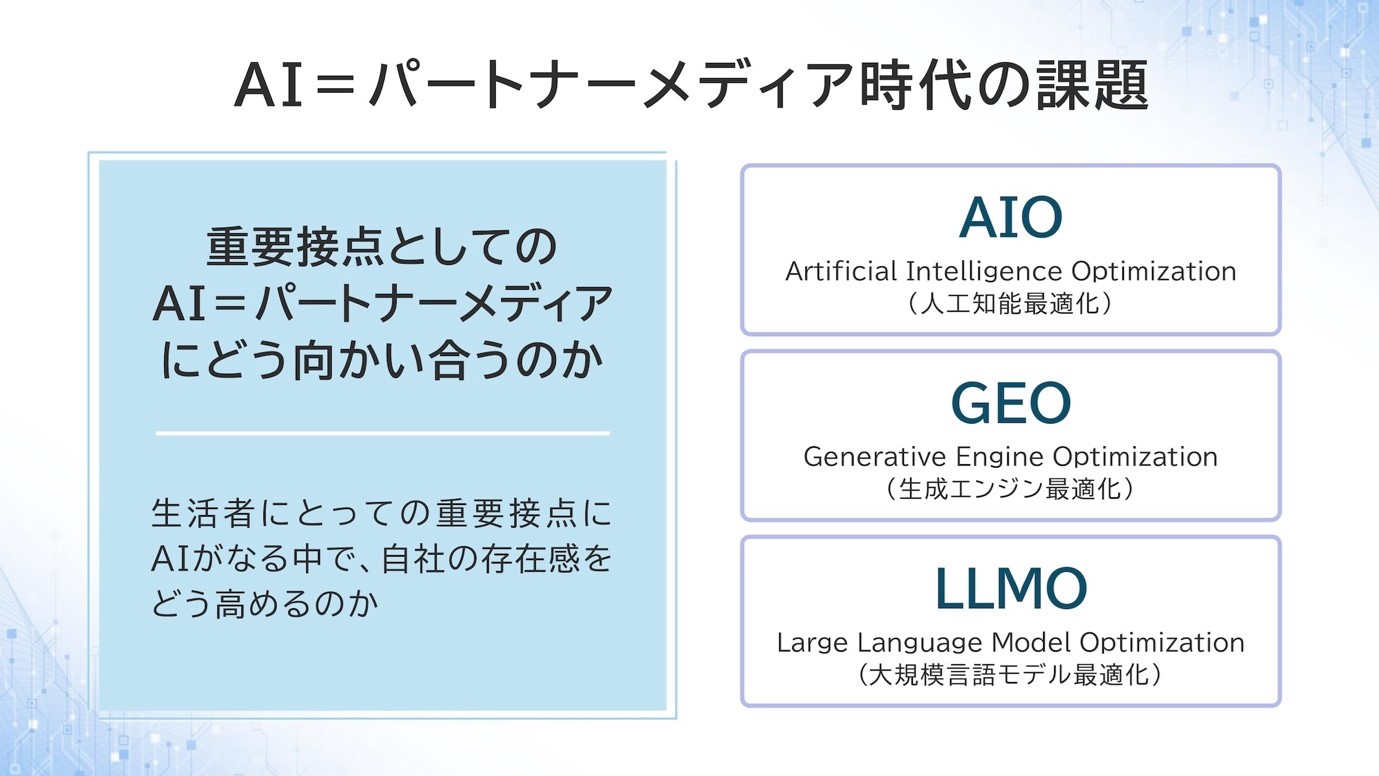

メディア業界でも、AIO(人工知能最適化)やGEO(生成エンジン最適化)、LLMO(大規模言語モデル最適化)という言葉が存在感を増しつつあります。

AIに自分たちのコンテンツやブランドを認識してもらい、おすすめしてもらうには、どうすればいいのでしょうか。

そこで私たちは、アメリカと中国、イスラエル、日本のAI対策の起業家・専門家を取材しました。

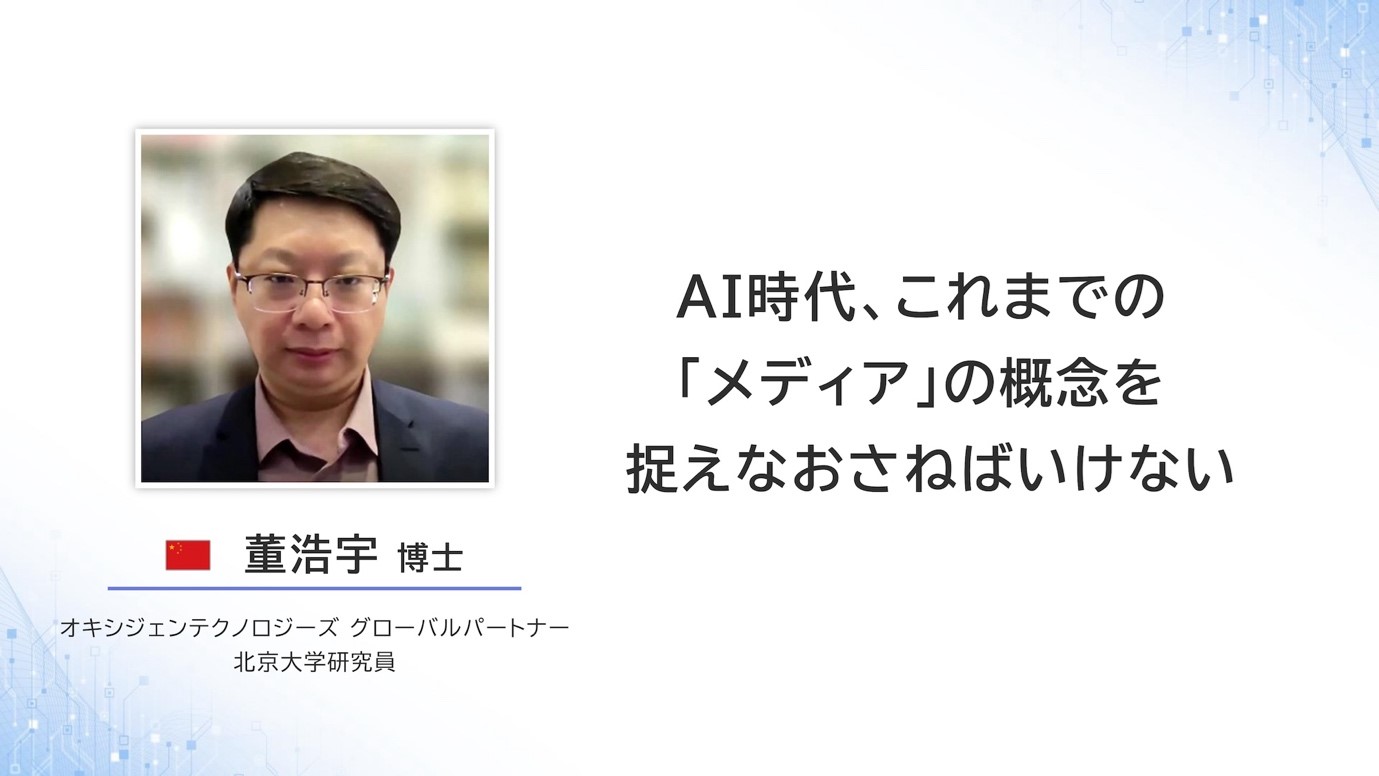

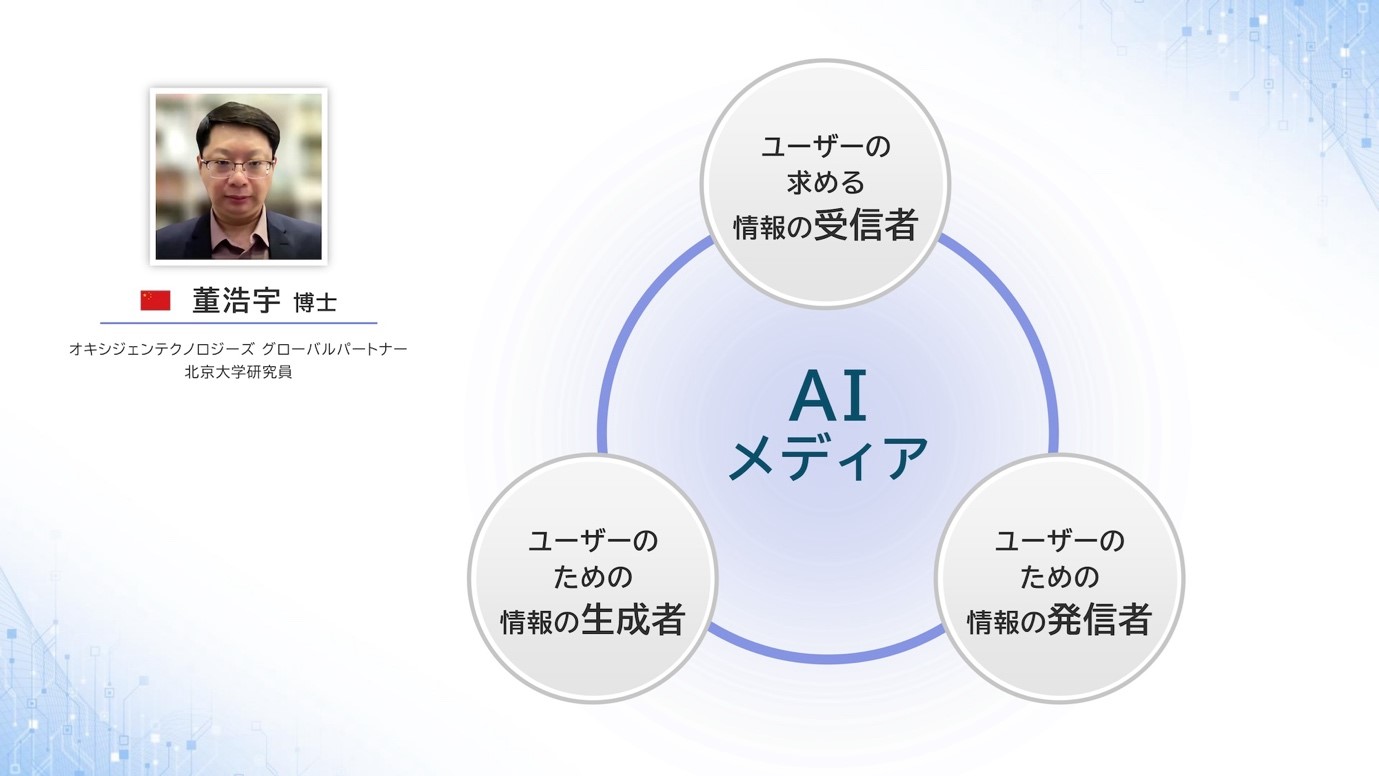

まず中国では、AIデジタルマーケティングの先進企業、オキシジェンテクノロジーズのグローバルパートナーであり、北京大学の研究員でもある董浩宇博士です。

董博士 AIは従来のマスメディア的な機能を持ちつつ、ユーザーが求める情報を集める「情報の受信者」、ユーザーのために情報をつくる「生成者」、さらに編集した情報の「発信者」という三位一体のメディア的存在になっています。

董博士 AIが持つ役割は、従来のメディア概念よりも遥かに拡張され、新しいメディアと呼べる存在になっています。今後5年間で、生活者にとって大きな情報の「入口」になるでしょう。

では、生成AIというメディアに選ばれるために、企業側は一体何をすべきなのでしょうか。次に話を聞いたのは、Brandlight CEOのImri Marcusさんです。

Brandlightは、イスラエルのテルアビブが本拠地のAIエンジン最適化のスタートアップ。2025年に設立されたばかりながら、4月には575万ドルもの資金調達をした新進気鋭の企業です。

Imri氏 まずは生成AIにおける、自社のポジションを正確に把握することが不可欠です。もしうまくいっていないなら、それは製品の品質なのか? 価格なのか? それとも技術的な側面なのか? ポイントを明確にする必要があります。

企業の支援をする際は、AIでの露出度を把握するだけでなく、各AIエンジンがどのように情報を収集し、どのコンテンツを「選んで」回答を作成しているのかを分析するそうです。

Imri氏 具体的には、AIエンジンがどのように機能しているかを「逆算」して解明し、現在あなたのブランドに良い影響を与えているコンテンツ、競合他社に貢献しているコンテンツの種類を正確に示します。

AIエージェントは、整理されていて素早く手に入るデータを好む

では、現状を把握した上でどんな情報をどうやってAIに向けて発信すればいいのでしょうか。この点については、New Generation創業者の2人に聞きました。ブランドサイトやECサイトのAI最適化を専門とし、450万ドルのシードファンディングを達成したアメリカのスタートアップです。

Adam氏 ブランドがAIで「最適化」されるためには、消費者にとって最適な答えを導き出す最高品質のデータをAIに提供することが重要です。そのためには、自社をSEO対策のためのコンテンツ提供者ではなく、AIへのデータプロバイダーのように考える必要があります。

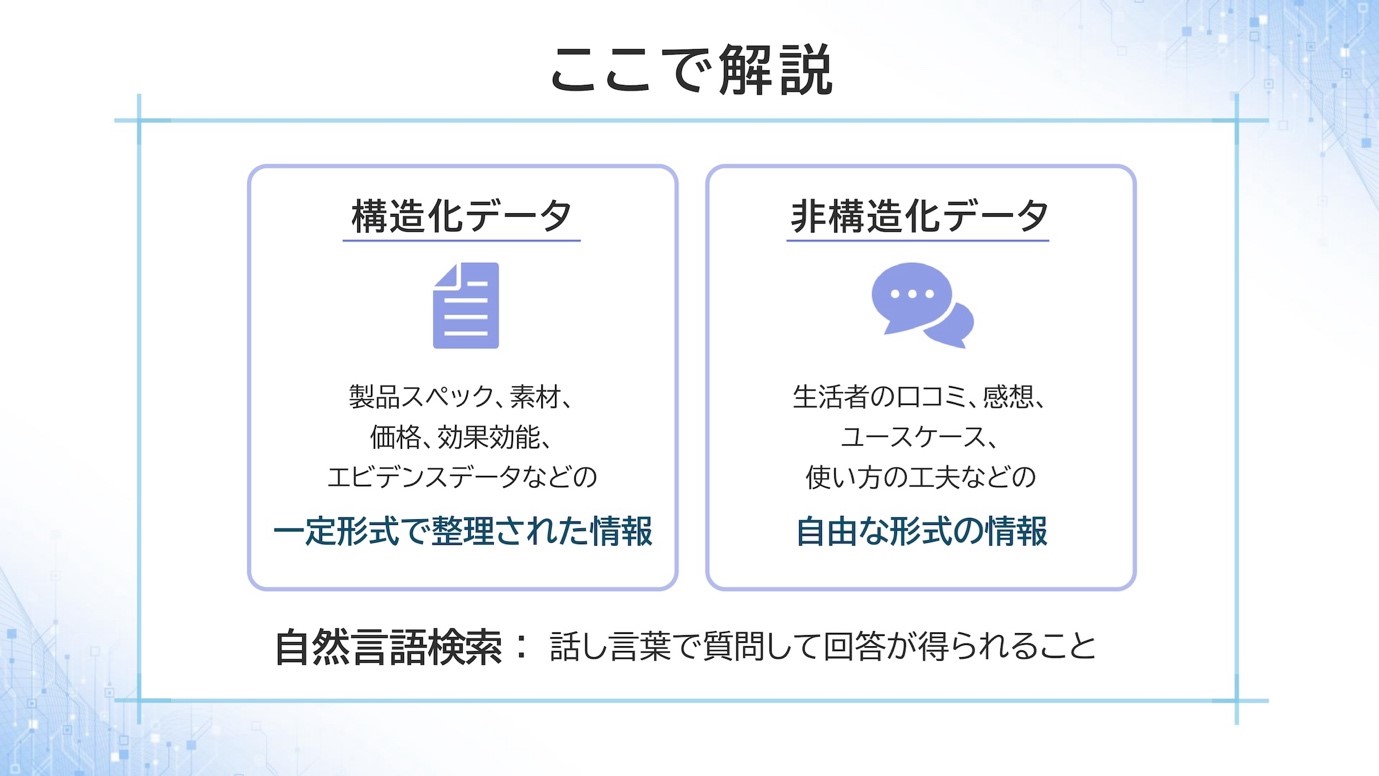

では、我々はどんなデータをAIに提供すればいいのでしょうか。その前に、3つの専門用語を解説しておきます。

1つ目は「構造化データ」。製品のスペックや素材、価格、効果効能など、一定形式で整理された情報です。スペック表や諸元表などの整理の仕方と同じ、とご理解ください。

2つ目が「非構造化データ」です。生活者の口コミ、感想、ユースケースなど、構造的には整理されていない、自由な話し言葉に近い情報です。

3つ目が「自然言語検索」。話し言葉で質問して回答が得られることです。

これらをふまえて、New Generation社がAIに向けて情報発信をするときに行っていることを聞きました。

John氏 私たちは、まず各ブランドの製品カタログにあるすべての情報を独自のシステムに取り込み、整理し直しています。AIエージェントが速く正確に読み取れるよう、「構造化データ」の形に整え、提供しています。

この場合、「構造化データ」のもとになるのはブランドが公式に発表している製品の詳細やスペックなどの情報です。それに加えて、「非構造化データ」も一緒に組み込んでいるとのこと。

John氏 ユーザーが製品をどんなふうに使っているのか、実際に使ってみた体験や感想などの「非構造化データ」は、特定の製品についてより深い情報をAIに理解させるのに役立ちます。

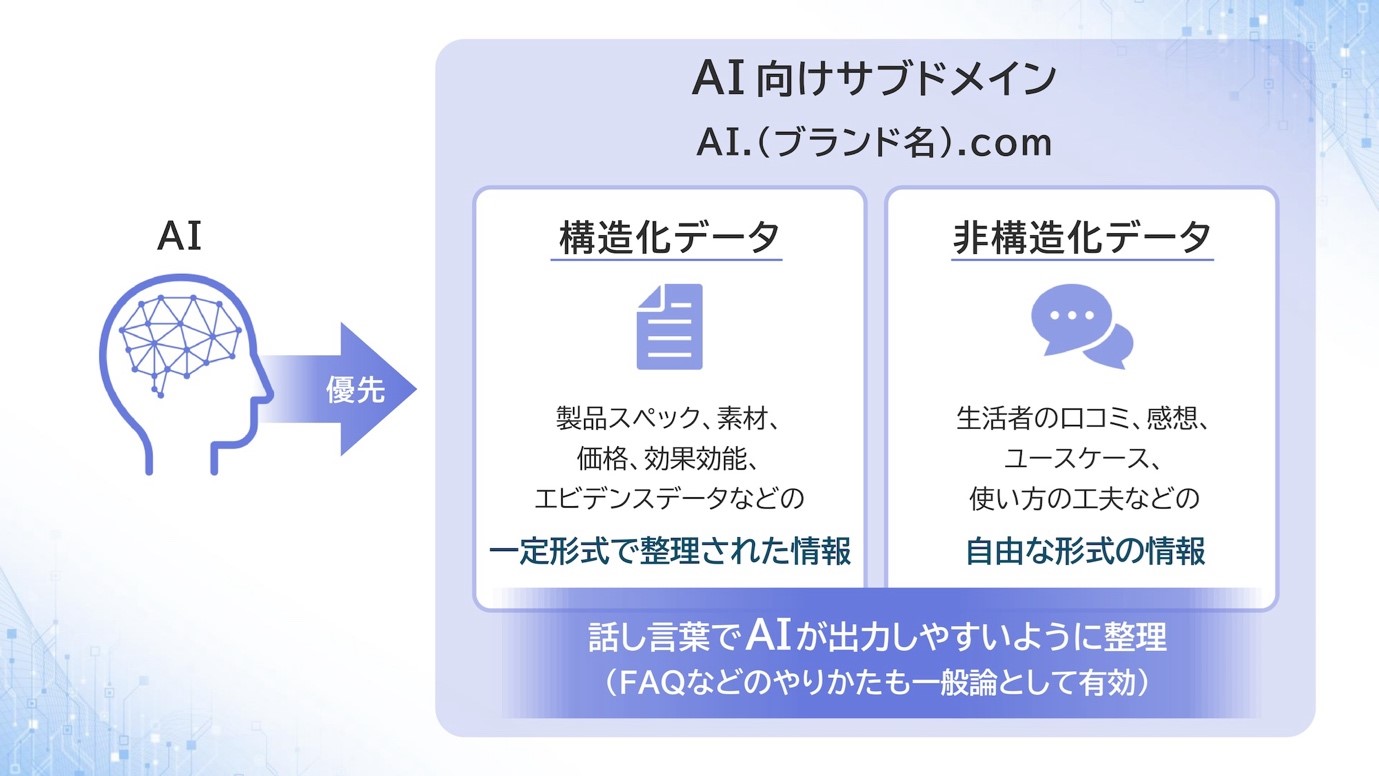

では、このように整理されたAI向けの情報はどこに置いておくべきなのでしょうか?

Adam氏 多くのブランドは「サイトにチャットボットを置けばいい」「検索窓をAIに置き換えればいい」と考えているでしょう。しかし、私たちは専用の場所「AIサブドメイン」を作っています。「AI.###.com」のような、いわば、AI専用のウェブサイトのようなものです。

John氏 私たちは「AIエージェントは、整理されていて素早く手に入るデータを好む」と考えています。そのようなデータとAIエージェント専用のウェブアドレスを持っていれば、より高いランキングを得られるはずです。

まとめると、AIが話し言葉(自然言語検索)で出力しやすいよう、製品の基本情報である「構造化データ」と、より人間的な「非構造化データ」を、AIが扱いやすい形式に整えてパッケージ化する。さらにそのデータを、今ある自社サイトではなく、AI向けのサブドメインに格納する。

そうすることで、AIが「ここに整理された読みやすいデータがある」と認識し、優先的に読みこむような兆候をつかんでいるそうです。

企業ブランドの目的を叶えるために、AIとの関係を考える

山本:ここまでの話をふまえて、今後、企業のコミュニケーションはどのように変わると思いますか?

森:AI向けにデータを整備して専用サイトを作るというのは、かなり重要なアドバイスだなと思いました。これまでは、基本的には人間にとって扱いやすいデータを作ってきました。しかし、AIにとって読みやすいデータ形式は人間向けとは別の形であるわけですよね。

ただ、重要なのは「AIにおもねるのではない」ということです。主体はあくまでも私たち人間にある。その上で、企業ブランドとしての目的を叶えるためにAIとの関係を考え、その後にデータを整備していく、という順番で考えることが大事です。

山本:生活者とAIが強固な関係になる時代「そこにどうやって企業が入り込むか?」という話になりがちですが、必ずしもそうではないんですね。

これまで企業はブランドのパーパスを作り、自社の方針を考えてきました。そういったアプローチは、AIにも有効なのでしょうか?

森:そうですね。ただ、「パーパスが○○だから、AIはいらない」だと、今のトレンドではなかなか厳しいかもしれません。大前提として「自社がやりたいこと、存在意義、目的は何か?」という問いが大事であり、その次にAIとの関係性を構築していく必要があるでしょう。

失敗談も含めた「正しい情報」を整理し、格納する

森:「AIはあくまでもエージェント。その先には生活者がいるわけですよね。生活者が何を求めているのかを考えて、ハブを設計しなければなりません。

あと、AIに向けたデータの整備という話で思い出したのが、自動運転車の性能改善の事例です。

ある自動運転企業が出した論文の内容は、AI業界に大きな衝撃を与えました。何千人という優秀なドライバーのデータを集めて自動運転車を作ってきたが、性能が上がらなかった。ところが、下手なドライバーのデータも入れて学習したところ、性能が非常に上がったというものです。

これからAIにむけてデータを集める際、AIに対して「良いデータ」だけを整備しようとする誘惑があるかもしれません。でも、それだとうまくいかないでしょう。

山本:企業の中には、成功事例がある一方で、「新商品を出したけど失敗した」といった事例もたくさんあるはずです。そういった情報も「信頼できる正しい情報」として扱う必要がある、ということでしょうか。

森:その通りです。良いデータというのは、ポジティブな結果だけではなく、学びがあるデータなんです。つまり失敗談も重要であり、そういった情報を整理して格納していく必要があると思います。

山本:失敗談も含めた「正しい情報」による“ハブ”を作っていく必要がある、ということですね。では、誰がハブを作るのか。やはり個人よりも信頼できる第三者によって作られることが重要です。その点でいえば、歴史・実績がある既存企業やメディアにも強みがある、と言えるのではないでしょうか。

レポートvol.4 では、「メディア定点調査2025」の調査結果から、「いま足元で起こっている変化」として、最新のメディア環境についてお伝えします。

(編集協力=村中貴士+鬼頭佳代/ノオト)

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。