戦略はSEOからGEO(生成エンジン最適化)へ。董浩宇博士に聞くAIと共創する時代のデジタルマーケティング

ますます身近な存在になってきた生成AI。当初、業務効率化ツールとして注目された生成AIは、今や、生活者に会話と共に効率的に情報を届けてくれる「メディア」へと変化しています。AIを「メディア」と捉えたとき、生活者とのコミュニケーションのために企業は何をすればいいのでしょうか。

そのヒントを探るべく、メディア環境研究所では中国の動向に注目しました。中国はコロナ禍前からデジタル化が進み、いち早くスーパーアプリ化によるスマホでの生活完結を成し遂げています。そして、AIの受容も深く進んでいます。そんな中国ではどのようにAIが利用されているのでしょうか。また、今後の課題とは?

今回は、AIデジタルマーケティングの先進企業「オキシジェンテクノロジーズ」のグローバルパートナーであり、北京大学の研究員を務める董浩宇博士にお話を伺いました。

進む中国のAI利用、上海では9割以上が経験

まずは中国のAI利用について簡単に見ていきましょう。

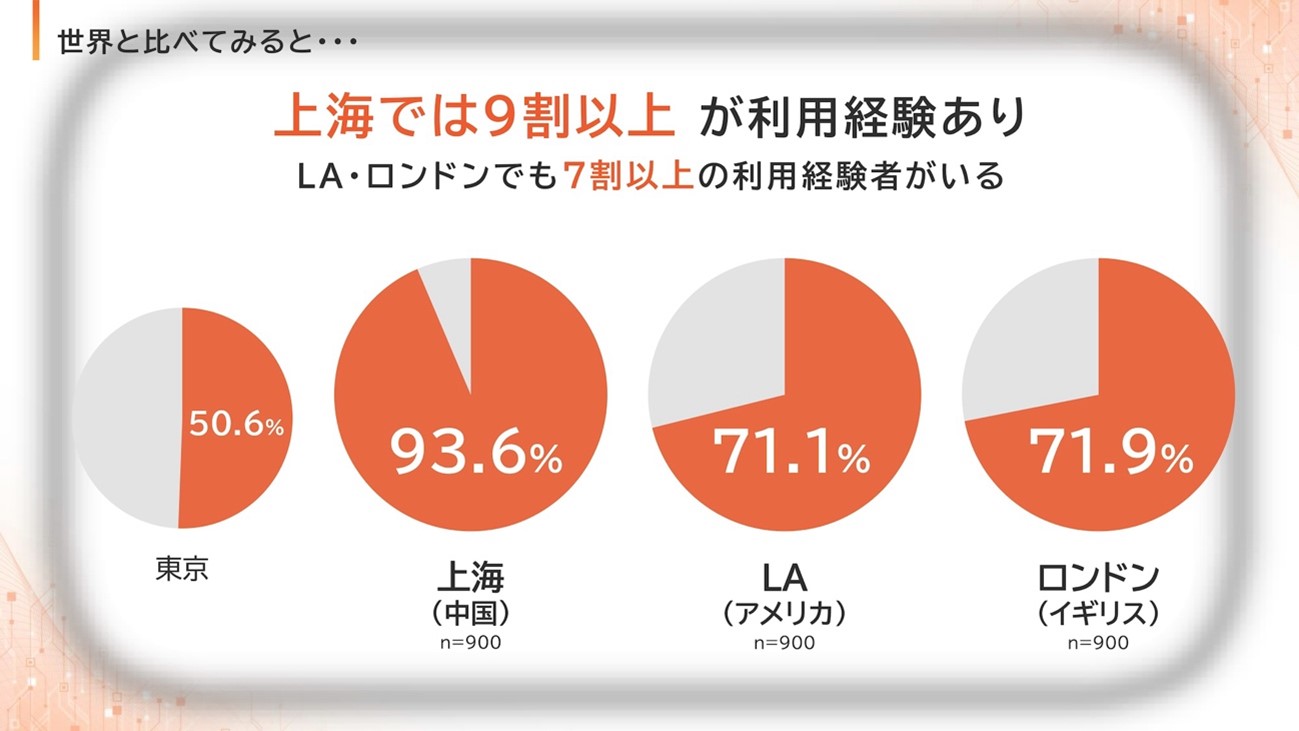

メディア環境研究所が東京、上海(中国)、ロサンゼルス(米国)、ロンドン(英国)の世界4都市を対象に2025年1月に行った「グローバルメディアテック調査」(※中国のみ春節明けの2月)では、AI利用の経験がある人の割合が東京では50.6%だったのに対し、上海では93.6%と4都市の中でもっとも高いという結果になりました。

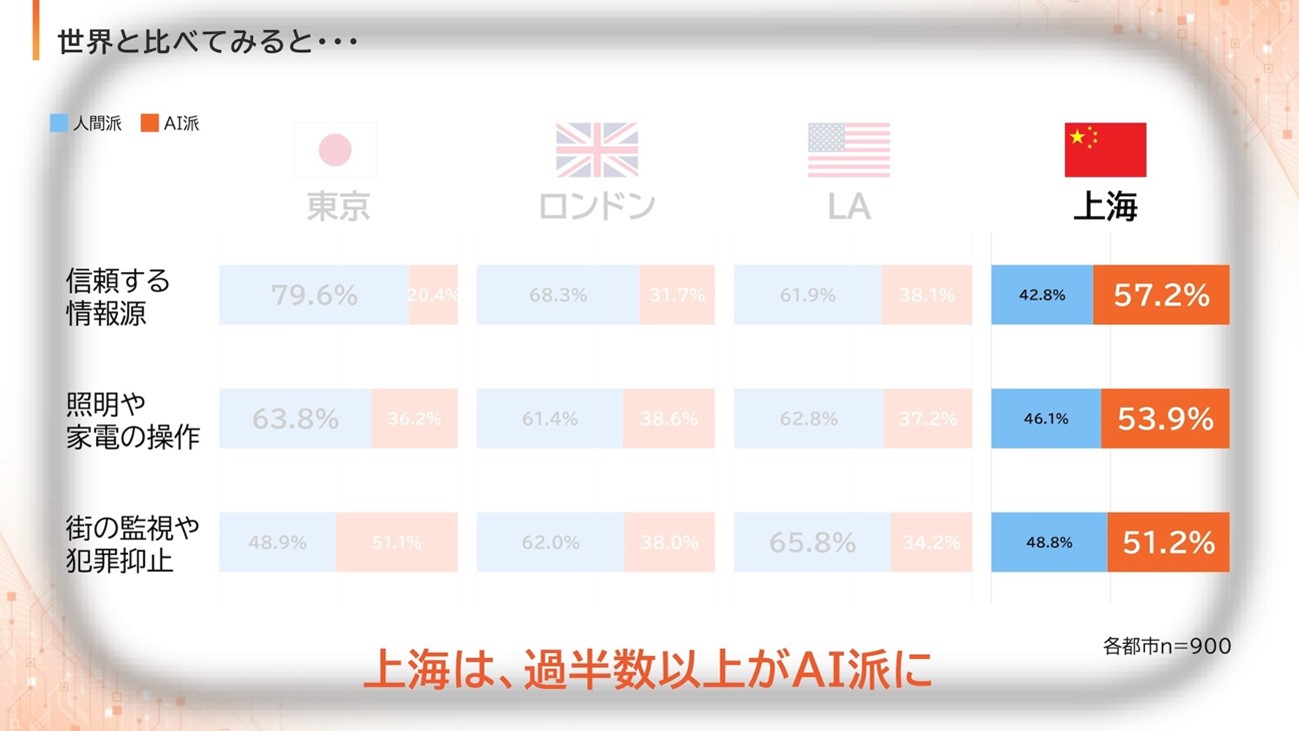

「仕事をAIに任せたい」、「AIは信頼できる」と考える人も上海が4都市の中で一番多く、買い物のアドバイスから、バーチャル恋人、軋轢があった親とのコミュニケーションのサポート役までAIが生活に深く浸透しています。

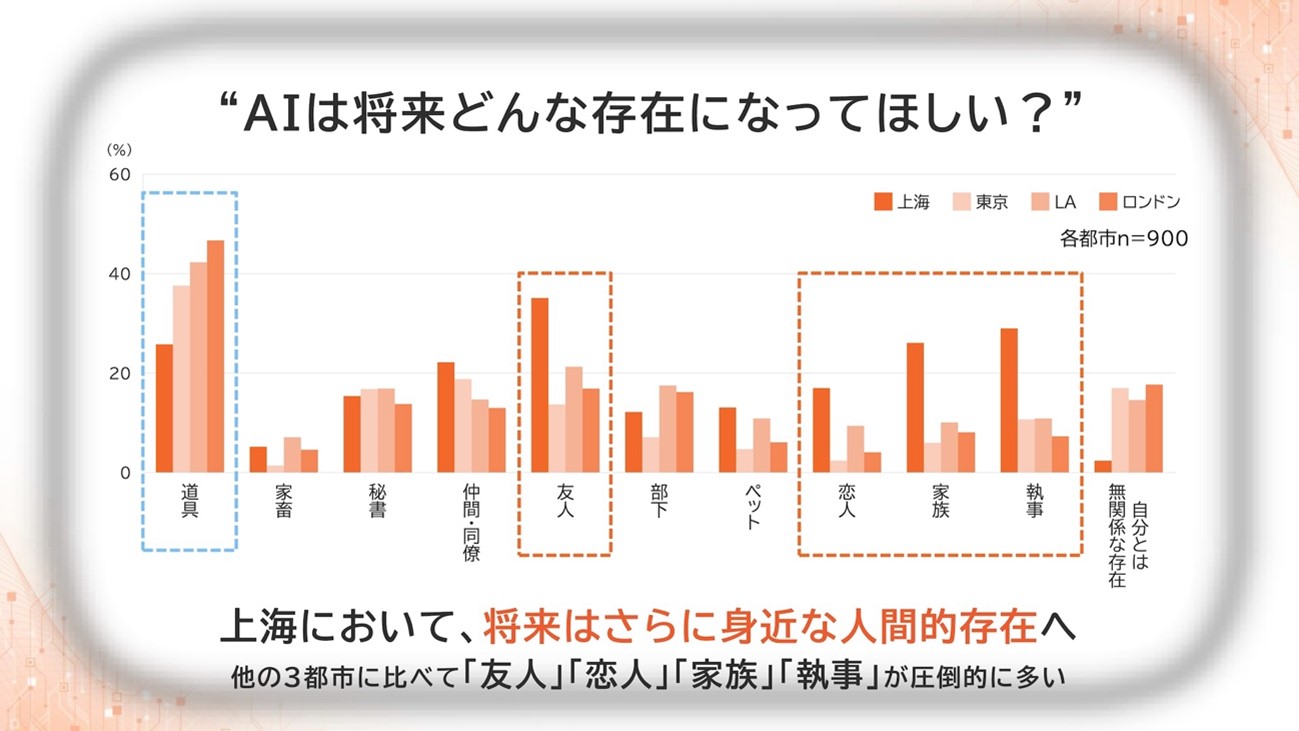

また「AIは友達」と捉える人の割合が上海では4都市の中で突出して高いという結果に。上海ではすでにAIは生活者と共鳴し、共創できる「パートナー」的な存在になっていることが見えてきました。

──上記の調査結果を、董先生はどう見ていますか?

私の認識と一致しています。しかし実は、この調査が行われた時期以降、中国ではAI利用に大変革を起こす出来事が起こりつつあります。2025年2月の調査にはまだ反映されていないであろう最新の動向として紹介します。

最近、検索エンジンやスマホアプリへDeepSeekが導入されました。その結果、中国でAIが既存の検索エンジンに取って代わりつつあり、生活者のAI利用において第一の選択肢となっています。

こうした動きの中で、新たな変化も起こりはじめています。それがAI利用におけるエコシステムの発展です。

DeepSeek以外にも、中国では完全自律型AIエージェント「Manus」が登場しました。さらにコードの知識が不要で、中国語のプロンプトを20~30文字入力するだけでAIエージェントを生成できる「扣子空間」というツールも注目されています。これにより、誰もが自分のデジタル分身やAIアドバイザーを作ることができ、AIがより身近になったのです。

このような中国のAI利用は、他国に先んじて応用レベルに達していると言えます。これは単一のAIツールの登場や普及によるものではなく、AIエージェントのプラットフォームの提供やハードウェア企業による商業化というAIを取り巻くエコシステム全体の進化の結果なのです。

──中国ではAIを「友達」や「アドバイザー」と感じている人が多く、いわば人として接していると言えると思います。なぜ、中国の生活者(消費者)はここまで深くAIに接するのでしょうか?

私個人の観点としてAIはツールですし、中国の多くの消費者もAIをツールとして見なす傾向が強いかと思います。

しかし、商業施設やECプラットフォームなどでは、AIを用いた「AIボット」や「デジタルヒューマン」活用の事例があり、それが消費者にAIを「個性があるバーチャル人間」もしくは「人間として接することができる」という印象を与えているのかもしれません。

企業がAIを活用したマーケティングを考えるための3つのポイント

──今後、日本の生活者も中国のように AIに親しみ、協力していくことが考えられます。その際、企業はAIに対してどのような情報を発信すべきなのでしょうか。

まず、どんな時代においても「人(消費者)中心」の原則が大前提です。その上で、以下の3つのポイントを紹介します。

まず、1つ目。今後、企業は情報作りにおいて、従来の「簡潔で分かりやすい」という基準に加え、AIフレンドリーな改造も行う必要があります。

現在のデジタルマーケティングでは、SNSを通じてブランドの認知度を高め、消費者との相互的なコミュニケーションが図られています。しかし近い未来、コミュニケーションの入り口のメディアはAIになるでしょう。

AIはブランドと消費者間の「橋渡し役」として捉えられるべきなのです。AIが情報を理解してはじめて、消費者にリーチできるという構造になっていく。そのため、企業は「AIが理解しやすい=AIフレンドリー」な情報づくりと発信も考えていく必要があるのです。

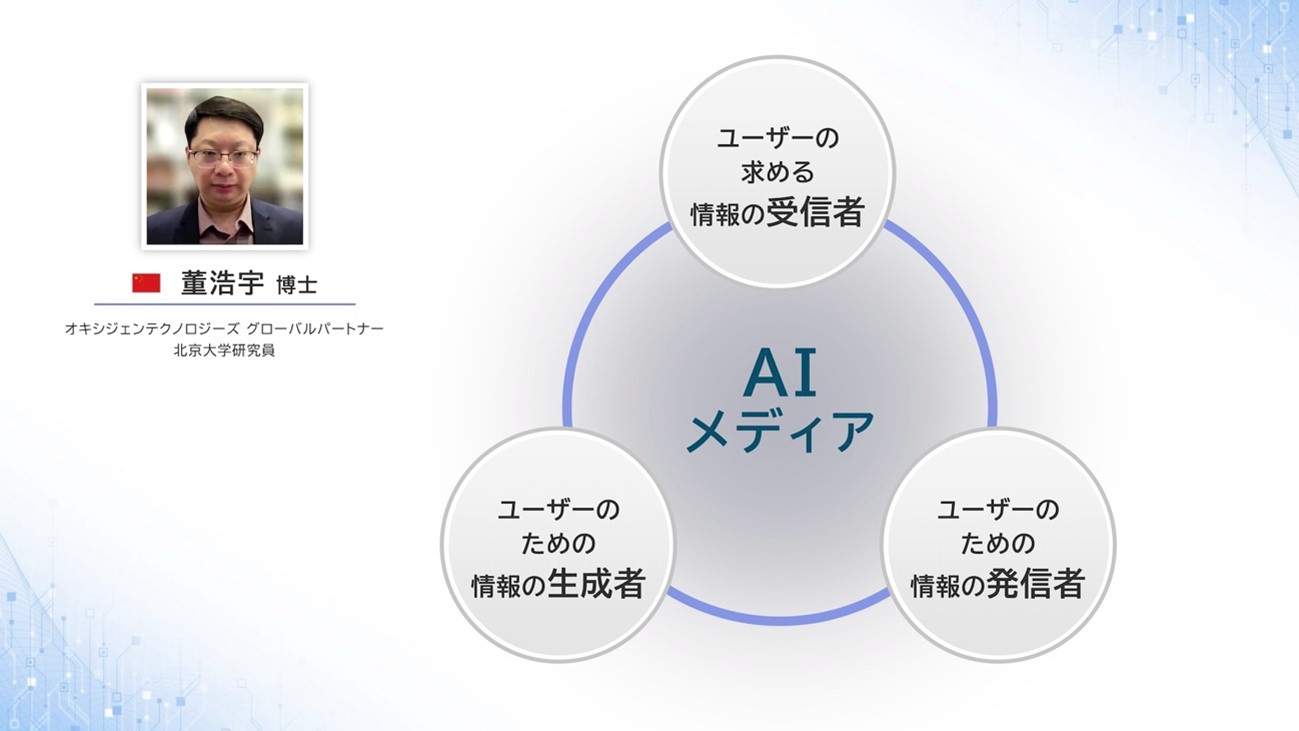

2つ目は、AIがメディアになるとき、「メディア」の定義を刷新する必要があるということです。

従来、広告におけるメディアとは、ブランドコンテンツや広告コンテンツを拡散するための仲介的な製品やプラットフォームで、情報の伝達は一方向でした。

しかし、AIの情報伝達は一方向ではありません。メディアとしてのAIは、以下の3つの新しいメディア属性を持つことになるでしょう。

●AI時代に考える新たな3つのメディア属性

(1)ブランド情報を受け、消費者の問い合わせ情報を受ける「受信者」

(2)コンテンツの「生成者」

(3)「パーソナライズされた情報配信者」

AI時代のメディアは、企業の発信したい情報と消費者の知りたい情報を受けた上で、その人の状況や気分に合わせてハイパーパーソナライゼーションされた情報を生成し、一人ひとりに届けていく。これが未来のメディアの姿だと考えています。

3つ目は、企業が今、取るべき行動です。AIは単なるソフトウェア製品ではありません。今後、企業はAIエージェントを通じて消費者の感情に寄り添い、感情的なベネフィットを提供できる関係を築くことが求められます。

具体的には、キャラクターやIPを用いた一貫性あるブランドコミュニケーションを行っていくなどが考えられますね。将来的に、ブランドと消費者は信頼を共創していく関係になるのではないでしょうか。

「一人千時千面」から見る中国でのAIハイパーパーソナライゼーション

──AIがハイパーパーソナライゼーションに対応していくために、中国では具体的な取り組みは始まっているのでしょうか?

この課題に対して、私は「一人千時千面」という言葉を定義しました。従来は「千人千面」(千人いれば千の顔がある)と言われていましたが、AI時代では「一人千時千面」、つまり「一人」が「千の時間」に「千の顔」を持つようになるでしょう。

ハイパーパーソナライゼーションに向けて、中国ではAIビデオ関連のスタートアップが始めた取り組みを例に紹介します。

この企業は、消費者のインサイトを層別化し、その層が注目するホットトピックやソーシャル情報を企業内部のAIGC(人工知能生成コンテンツ)プラットフォームツールと組み合わせ、パーソナライズされたショート動画を短時間で大量に生成しています。

つまり、1つのホットトピックが発生すれば、2~3時間で100~200本の関連する広告動画を生成することができます。生成された動画は、抖音(中国版TikTok)などのプラットフォームや、インフルエンサーを介して消費者にリーチします。音楽が好きな人なら音楽の、ショッピングが好きな人ならショッピングの要素が組み込まれたコンテンツが一人ひとりの元に届くのです。

──SNSから生活者の趣味や関心を収集し、AIで分類したあと、AIを使って彼らが興味を持つ動画を編集し、そこに製品情報を組み込むことでより大きな伝播効果を得るということでしょうか?

その通りです。例えば、実際にAIで生成された女性が話している、あるショート広告動画には、2つの情報が組み合わされています。

1つは、AIで生成されたデジタルヒューマンの女性が話していること。2つ目は、今日の日付や場所、そして紫外線が強いという現地のリアルタイムの天気に言及していることです。そこから、消費者が興味を持つであろう「UV対策」の話題を取り上げ、実際の自動車のUV対策アクセサリーの広告へと繋いでいます。

SEOからGEOの時代へ

──このようなショート動画を生活者に届けるためには対話型AIにこの動画の存在を気づかせないといけません。対話型AIにこのショート動画を読み取らせるために、何か取り組みはされていますか?

タイトルとキーワード、そして最初のフレームを最適化することで、AIに検索されやすくなり拡散もされやすくなることは、現在確認されています。

そのほかにも、中国ではすでにいくつかの企業がGEO(Generated Engine Optimization / 生成エンジン最適化)に取り組みはじめています。GEOとは、消費者がAIに問い合わせをした際に、AIが生成する検索結果に自社の商品や情報を表示されやすくするようにする戦略ですね。GEOはAI時代のSEOと考えることができます。

──従来のSEOとAI時代のGEOにはどのような違いがあるのでしょうか。

大きな違いがあります。まずSEOの主な目的は、企業情報を検索されやすい位置に表示させることでした。しかし、最終的には検索者自身が大量の検索結果の中から自分で必要な情報を探さなければなりませんでした。

一方、GEOではAIが検索者の基盤となり、消費者はAIから直接、検索結果を得ることができる。つまり、大量の検索結果から自分で探す必要がなくなるのです。

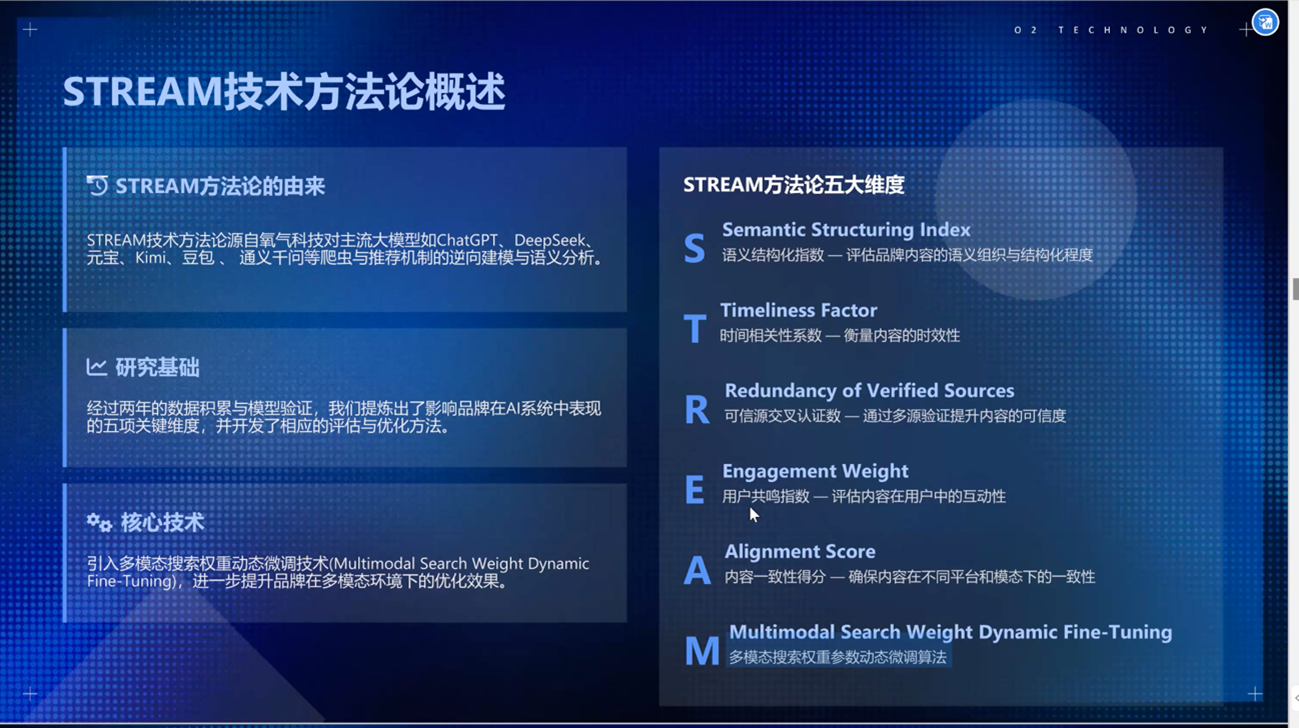

GEOについて、北京大学との共同研究で技術的な方法論を発表しました。5つの観点の頭文字をとって「STREAM方法論」と名付けています。

●STREAM方法論

Semantic Structuring Index……情報の構造化程度の評価

Timeliness Factor……内容のタイムリーさの評価

Redundancy of verified Source……複数の情報源による裏付けによる信頼度の向上

Engagement Weight……ユーザー間でのコンテンツの双方向性の評価

Alignment Score……コンテンツの異なるプラットフォーム上や状況下でどれだけ一致しているかを評価

Multimodal Search Weight Dynamic Fine-Tuning……マルチモーダル検索における根拠パラメータの動的調整

これら5つの観点が、AIの検索結果の表示にどのように影響を及ぼしているかを研究しています。

求められるのは「生活者向け」と「AI向け」の情報の構築

──AIに検索されやすくするために、企業はまず何から着手すべきなのでしょうか。

コンテンツの観点からは2点を考慮する必要があります。1つはAIの検索における情報源の確認です。例えば、ウェブサイトの場合、AIがどのウェブサイトからどのような情報を引用しているか、その情報が信頼できる根拠のあるものかどうかを把握しなければなりません。

2つ目はテキストコンテンツの拡充です。AIは「構造化されたブランド情報」を好む傾向があり、それは人間が作成した情報よりも優先的に扱われることがあります。こういった情報を、DeepSeekやChatGPTなどの大規模モデルが情報源とする場や自社の公式サイトに記載する必要があります。

──構造化されたブランド情報とは、具体的な製品仕様や特徴を指すのでしょうか?

製品情報の場合、製品のパラメータやサイズ、材質、さらには使用説明書(ホワイトペーパー)などです。つまり、通常の人間同士の理解関係では必要のない数字やパラメータ型の背景情報ですね。

今後、求められるのは、消費者にとって分かりやすい情報と、AIが理解しやすい情報を同時に提供することです。

──それは一般生活者向けのウェブサイトと、AIに表示されるための情報提供用ウェブサイトの2つが並存する時代になるということですか?

私は、1つのウェブサイトで十分だと思います。ただし、サイトの上半分を消費者向けに、下半分をより技術的な詳細を知りたい消費者やAI向けに開放するような取り組みが求められます。

消費者がパッと見たときに、知りたい情報を直接見つけられるようにし、その後に大規模モデルが理解しやすい情報を追加するような形ですね。ウェブサイトは、人間とAIの両方にとって使いやすいものであるべきです。

──AIにとって、公式に公開されている情報以外にも、ネット上の口コミ情報なども重要な情報です。企業はこれらの情報も自社の情報としてAIに提供すべきでしょうか?

実際のトラフィックやユーザー数から見ると、中国版TikTokの「抖音」やECプラットフォーム「小紅書(シャオホンシュー/RED)」のようなSNSの口コミ情報は依然として主流です。

そのため、現状では、AI向けに口コミ情報を加工または編集する必要はありません。あくまでも口コミはKOL(Key Opinion Leader)やKOC(Key Opinion Consumer)のものと考えて、自然に検索される程度に任せるのが良いでしょう。

しかし、5年後の2030年頃には、AI向けのトラフィックが既存メディアのトラフィックを超える可能性があります。そうなったとき、口コミ情報のAI向け最適化を再検討する時期が来るかもしれません。

2025年6月20日インタビュー実施

聞き手:メディア環境研究所 所長 山本泰士

(編集協力=沢井メグ+鬼頭佳代/ノオト)

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。