AIはメディア・コミュニケーション産業をどう変える? ~AIを未来のビジネスにつなげる方法~

メディア環境研究所では、博報堂DYグループの「ミライの事業室」と連携し、新規事業の今を掘り下げるシリーズイベント「メディア環境研究所ランチウェビナー feat. ミライの事業室@ARCH」の第一弾を8月5日に開催しました。

第一弾のテーマは「メディア・コミュニケーション産業にとってのAIの使い方とは?」。生活者および企業にとって、AIはどのように役立つのでしょうか? AI活用のベネフィットや、導入にあたっての注意点について話し合いました。

登壇者は、AIアルゴリズムを用いたDX事業を展開する株式会社ACES(エーシーズ)代表取締役の田村浩一郎さんと、博報堂の新規事業開発組織「ミライの事業室」の丸山真輝さん。モデレーターはメディア環境研究所のグループマネージャー・山本泰士が務めました。

メディア・コミュニケーション産業のAI活用――生活者にはどんな影響がある?

山本:メディア環境研究所の山本です。本日のテーマは、メディア・コミュニケーション産業にとってのAIの使い方とは? まず最初に伺いたいのは、企業ではなく生活者からの視点。そもそもメディア・コミュニケーション産業がAIを活用すると、生活者にとってどんなメリットがあるのでしょうか?

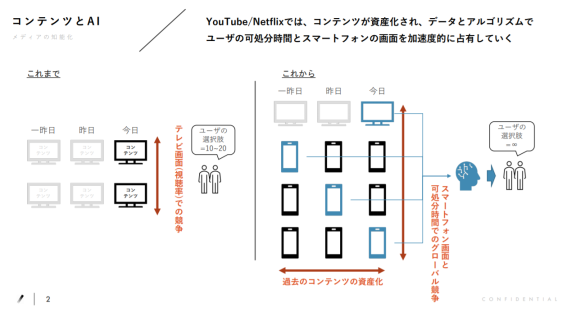

田村:一例として、テレビとYouTube/Netflixの違いで考えてみましょう。テレビだけしかなかった時代は、視聴率の競争になっていました。チャンネル数、つまりコンテンツを選べる幅は10~20くらいです。そこへスマートフォンが登場し、さらに過去のコンテンツを資産化できるようになりました。

田村:こうなると、ユーザーの選択肢は無限大で選択することが難しい。そこでYouTubeやNetflixはコンテンツに投資をし、生活者が好きそうなコンテンツを提案するAIを活用することで、ユーザーの可処分時間とスマートフォン画面の多くを囲い込もうとしています。YouTubeやNetflixは、コンテンツと人をつなぐ媒体がすべてAIによってコンテンツとの心地よい出会いが生まれる状況を目指しているのではないでしょうか。

山本:メディアは、ただ流したものを見てもらうだけでなく、AIによる提案で積極的に生活者とつながることが可能になってきた、ともいえますね。

田村:はい。つながりが深くなっていることに加えて、データもたまっていきます。そうするとAIのアルゴリズムが強化されるので、ユーザーの体験価値はどんどん高まっていく。つまり、より面白いコンテンツと出会えるようになるわけです。

実店舗のメディア化、舞台裏を支えるAIの力

田村:最近では、リアルな空間もメディア化しています。例えば、店舗で実際の商品を見たあとにネットで買うケースがありますよね。「ネットの方が安い」「まとめて買えるから楽」といった理由で、「店舗=物を買う場所」ではなくなってきた。いわば実店舗のメディア化です。

山本:まさに今朝の新聞で、「渋谷のデパートが売り場を改装して、D2Cブランドとの出会いの場に変えます」というニュースを見ました。

田村:「D2Cブランドって、全部ネットで完結するんじゃないか?」と思われがちですが、やはりリアル店舗の広告価値は高い。そこで商品を売るというより、認知を広げる目的でのリアル店舗なのです。

田村:先日IKEAの店舗へ行ったのですが、売場からアプリへの導線や家族で楽しむ空間づくり、環境やサステナビリティに対する主張など、「店舗は単に物を買うところではない、メディアだ」と感じました。実はリアル店舗のメディア化にも、AIの技術が関係しています。

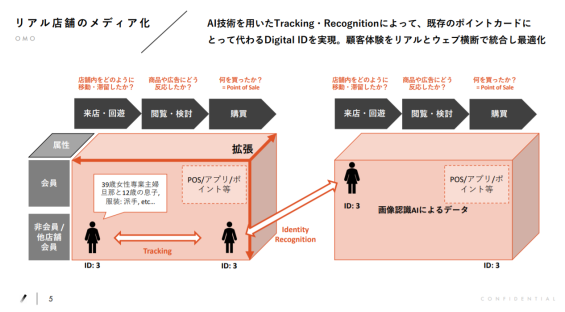

今までのリアルな店舗では、誰がどう動いて、何を手に取って、どんな人が買ったのかは把握できませんでした。可能なのは、せいぜいポイントカードやPOSデータの分析くらいでしょう。

田村:しかしAIを使えば、ユーザーの行動が把握でき、リアル店舗をデジタル化できます。アプリやECサイトを通してユーザーとつながる時間が長くなれば、誰が何を買ったのか、何回目の来店なのか把握できるでしょう。

ポイントカードに代わる「デジタルID」でトラッキングできれば、オンラインとオフラインの境目が溶けていき、生活者は共通化したサービス、おもてなしを受けられるようになります。

山本:ECでの購買傾向によって、リアル店舗でも自分に最適なものを提案してくれるような接客が受けられるとすると、生活者にとって心地よいですね。

田村:はい。ACESではメガネブランドのZoffを運営する株式会社インターメスティックと業務提携をしています。同社もオンラインでの顧客体験を高めることを目指していますが、やはりリアル店舗で実際にメガネを試す機会は完全にはなくならないでしょう。リアル店舗とオンラインのデータをうまく統合しながら、生活者の体験をより良いものにするサービスも生まれてくると予想しています。

山本:ECサイトに登録した個人データも、リアル店舗で購入した履歴も、すべて同じIDに紐づけて融合していくわけですね。

一般人も仮想空間にアバターを持てるようになる

田村:最近では「メタバース」という概念が出てきました。「メタ(超越した)」と「ユニバース(世界)」の合成語で、多くの参加者が自由に行動できる、オンライン上の仮想空間のことです。Facebookのマーク・ザッカーバーグもソーシャルメディアの次なる戦略にメタバースを掲げています。

「もう一人の自我であるアバターに出会い、新しい世界を経験する」というコンセプトのK-POPアイドルも現れました。彼女たちはそれぞれアバターを持っていて、個人のアイデンティティが仮想世界上にもある。つまり、仮想世界自体がメディア化しているわけです。

さらに、AIのアルゴリズムによって人の顔や音声を生成できるようになってきました。そういった技術を用いることで、よりリアルな情報を仮想世界上で生成したり合成したりできるのです。

山本:一般の人でも、バーチャルヒューマンやVRアイドルを簡単に作れるようになるのでしょうか?

田村:そうですね。今まさに、とあるエンタメ系企業と共同で、自分をデジタルの世界に落とし込む技術を開発しています。従来は、自分の歩き方をデジタルで再現するためには撮影が必要でした。しかしAIを使えば、指示を入力するだけで仮想空間上を歩けます。格闘ゲームの中で、自分が戦っているような空間も実現できるかもしれません。

山本:没入感が増して、楽しくなりそうですね。

丸山:少し違う視点ですが、「人間は、自分のことを意外と理解できていない」と言われますよね。さらに、バイアスがかかるため、相手が言っていることを自分が理解しやすいように変換してしまう傾向もあります。

しかし、アバターは自分のデータをもとに再現しているため、フラットに相手の言っていることを理解できる。つまり、AIによって最適な行動を取りやすくなるのです。

もしかしたら、アバターの考え=自分の考えだという新しい認識が生まれるかもしれませんね。「リアルからデジタル」の逆で、「デジタルからリアル」へ。

山本:自分のアバターに気づかされるわけですね。リアリティの概念が変わりそうです。

気分や行動をデータにできれば、ぴったりのレコメンドができる

山本:先日、メディア環境研究所で「Picky Audience」というキーワードを取り上げました。生活者は「その時の気分に合ったメディアコンテンツを選り好みしたい」という気持ちがすごく高まっているようです。

そのインタビューの中で、ある女性は「アルゴリズムでの提案だと、今の気分にピッタリ合うものは50%くらい」と話していました。これって、今後AIで超えられるのでしょうか?

田村:現状のアルゴリズムは、スマートフォンの操作を通じて得られる情報から推測しているレベルですからね。

今後、生活者の気分や行動そのものをデジタルで統合していけば、50%を超えることは可能だと思います。例えば、「お昼にカレーを食べたから、夜にカレーの動画を流すのは止めよう」といったことも実現できるはずです。

現在のような一部の情報に基づいたレコメンドには限界がありますが、同時にプライバシーの問題も考えなければなりません。

丸山:AIを使う場合、「何を目的に、どういうデータを入れて、出た結果をどのように判断するか」が重要になります。例えば、Aさんは「少し暑いだけでイライラする」という性格だったとします。でもそれは、普段の行動だけではわからないですよね。

もし環境によって感情がどう変わるのかが分かってくると、その人の気分に合ったレコメンドができ、人間とAIの関係性がより深くなっていくはずです。

AI活用は企業をどう変えるのか?

山本:AIによって、生活者が心地良い世界を実現できることは理解できました。一方で、AIを導入する企業にとってのベネフィットは何でしょうか?

田村:データとアルゴリズムを用いて、ユーザーに合ったコンテンツを使い続けてもらうことができれば、企業としての価値や資産も伸びていくはずです。

あとは、AIによって非効率な部分をデジタル化できるチャンスです。生産性の低い業務を減らして、クリエイティブな時間を増やしていけば、メディア・コミュニケーション産業にとって大きなベネフィットになるでしょう。

丸山:AIでできることは、「企業の収益を拡大させていく」方向と「効率化して費用を削減していく」方向の2つに分けられます。どちらで企業としてのインパクトを出していくのか、プロジェクトスコープを決めなければなりません。

ただ、いろいろなメンバーが集まってくると、たいていすでにタスクを持っているため、今の仕事を優先させてしまう。そうすると、AIで価値を生み出す仕事の優先順位が下がってしまうのです。したがって、価値創造しようとする業務範囲と参加メンバーをどう決めるかが、AIを活用してベネフィットを得ていくための最初のステップです。

山本:AIでベネフィットを得るためには、どういう部分から手を付ければよいのでしょうか? 具体例があれば教えてください。

田村:「今は人間がやっていて、価値が高い仕事」から始めることが重要です。例えば建設現場の監督業務は、ある程度の経験が必要で、人材価値が高い仕事です。AIを使って、現場の監督がやっている業務をデジタル化できれば、生産性を上げることもできるでしょう。

山本:それは、監督者を無人化するようなイメージですか?

田村:究極的にはそうなります。いま日本は労働人口が減っており、熟練者がどんどん高齢化していますよね。そのノウハウや労働力をどうするのかが、大きな課題となっています。

丸山:ただ、AIによって完全に無人化できる業務もあれば、できない業務もあるはずです。例えば、AIによって野菜の需要予測ができれば、スムーズに注文ができるでしょう。しかし、場合によっては「野菜が新鮮かどうか」をより重要視しなければなりません。もしAIが新鮮さを判断できなければ、人が介在する必要があります。

現状の業務プロセスを、AIによってどう変えていくのか。その設計が、企業にとってベネフィットを得られるポイントになるでしょう。

「AIプロデューサー」が必要? 企業がAIを導入するときの注意点

山本:可能性に満ちたAIですが、情報システム部門だけではなく、営業部や店舗などさまざまな人が関わるとなると、導入が大変そうです。大企業ほど難しいのではないでしょうか。注意すべきポイントを教えてください。

田村:AIといっても、パーツごとにバラバラで導入すれば、従来のシステムインテグレーターとあまり変わりません。

うまくいっている企業は「AIが普及した未来は、どういうビジネスモデルになっているか?」というところから逆算して設計しています。まず全体を見ることが必要。組織でいえば、「俯瞰的に見る人」と「意志決定者」が重要です。

山本:いまDXやO2Oといった言葉だけが先行している気もします。そもそも、大きなビジョンまで引き出せる人はいるのでしょうか?

丸山:確かに難しいですね。まずは、いま行われている業務プロセスを徹底的に見返すことが必要です。

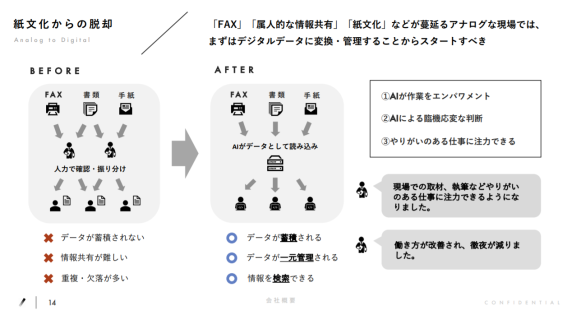

田村:分かりやすい例として、「紙文化からの脱却」を考えてみましょう。

田村:これまではFAXや書類など情報がバラバラにあって、それを人力で確認し振り分けていました。しかし、紙だけではデータが蓄積されず、情報を共有しにくい。そこでAIがすべて集約し、デジタル上で配布して一元管理していく仕組みを作っています。

田村:テレビ東京さんとの取り組みでは、報道現場でやりとりされているFAXやPDF文書などの紙の情報を吸い上げ、デジタルで構造化しました。それにより情報収集にかかる手間と時間を削減できています。

最近はコロナの影響で、ビデオ会議が増えていますよね。これらの商談映像を自動で保存・解析・共有すれば、ミーティングの準備や議事録作成を効率化できます。議事録の作成時間を無くし、会議自体も短く生産性が高いものに変え、余った時間をクリエイティブな業務に使う。「そもそもイシューって何だっけ?」と立ち返ることが重要ですね。

山本:現場のイシューを解決しながら、最終的にグランドデザインまで至るように「積み上げ式」で考えていく、ということでしょうか?

田村:グランドデザインも重要ですが、同時に現場での成功体験も作っていかなければなりません。夢ばかり語っても、「どうやって実現するんですか?」となってしまいます。

現場が「良くなった」「楽になった」と感じると、みんな目の色が変わり、意識も変わってきます。ビジョンは上から共有しつつ、現場での成功体験を積み重ねていくと良いでしょう。

丸山:企業がAIを活用して事業インパクトを出していくためには、そのプロジェクトに取り組む人が重要になってきます。思い浮かぶのは、データサイエンティストやデータエンジニアでしょうが、AIの専門家だけで事業インパクトを実現するのは難しい。

AIを事業プロセスに組み込んでいくためには、現場のことを深く理解している人や、事業とAIをブリッジさせる人が必要になります。

山本:難しいAIを翻訳しながら現場を引っ張る「AIプロデューサー」のような存在が重要になる、ということですね。

AIによってリアルとウェブ空間を統合すれば、生活者にとって心地良い体験を得られそうです。さらに、企業の成長エンジンにもつながることが理解できました。本日はありがとうございました。

まとめ

AIに対し「人間の仕事を奪う」といった、ネガティブなイメージを持っている人は多いかもしれません。しかし今回のウェビナーで、生活者にとっても企業にとってもメリットがあるものだと理解できたのではないでしょうか。

質疑応答では、「視聴者のレベルや嗜好に合わせて、AIがスポーツ実況や解説をする」というアイデアも飛び出しました。AIの活用によって、ワクワクする世界が実現することを期待したいと思います。

(編集協力=村中貴士+鬼頭佳代/ノオト)

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。また、博報堂DYメディアパートナーズは、2025年4月より統合して博報堂になりましたが、サイト内の社名情報は掲載当時のものとなっています。