リビングにおけるテレビの存在・役割が変化し始めた! @メ環研の部屋

日本人のテレビ離れが叫ばれるようになって久しい昨今。メディア環境研究所が生活者のメディアへの接触時間を調査した「メディア定点調査2021」でも、テレビへの接触時間のシェアは減少傾向にあることがわかっています。

メディア環境研究所では、9月30日開催のオンラインイベント「メ環研の部屋」で、「おうちのテレビのポジションはどう変わった?」をテーマにリビングの風景から、暮らしにおけるテレビの存在感の変化について議論を行いました。

私たちの生活から、テレビは消えていくのか。今、リビングで起きている変化は、今後テレビを持たない人が増えることを示唆するものなのでしょうか。そもそも、デジタル化が進む現代においてテレビとは?

今回はゲストスピーカーにRoomClip住文化研究所・所長の川本太郎さん、研究員の竹内優さんを迎え、議論を深めていきました。モデレーターはメディア環境研究所の森永上席研究員です。

500万枚以上の生活写真からデータを分析

「RoomClip」はユーザーが自室の写真を投稿できるという住まいと暮らしに特化したソーシャルプラットフォームです。

「RoomClipは簡単に言うと、Instagramの家の中版とか、クックパッドのインテリア版みたいな感じです」と川本氏。2012年ローンチされたRoomClipには、2021年9月現在500万枚以上のリアルな生活写真が集まっています。

RoomClip内で、ユーザーは投稿した写真にコメントとタグをつけることができます。またリサーチの際は画像認識技術を用いて、写真にどんな家電やインテリアが写っているのかの検知も可能。

RoomClip住文化研究所ではこれらのデータから暮らしや社会の変化について研究・分析を実施しています。今回は、テレビに関するユーザーの投稿や行動などのビッグデータを基に、暮らしの中のテレビのポジションの変化について議論していきます。

今もリビングの中心に? テレビに対する意識の変化

議論の前提として、「テレビはメディアの王様と言われますが、同時にリビングでもレイアウトを形作る王様、家の中をつかさどる中心的な存在でした」と竹内氏。従来は、RoomClipでもリビングの話題だとテレビを中心とした写真が投稿され続けていたそうです。しかし、ここ2〜3年で顕著な変化が現れてきたといいます。

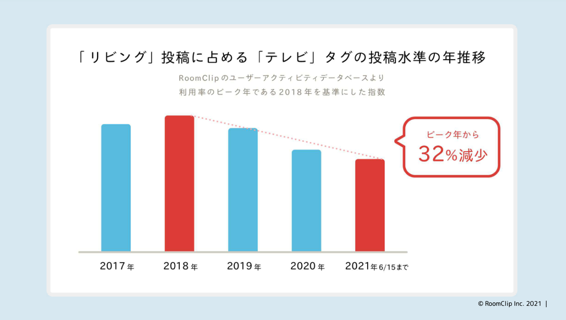

RoomClipのデータを見ると、2018年を境に「テレビ」というタグ付けが減少。2021年にはピーク時から32%減となりました。これは「テレビについて投稿したい」という意志を持ったユーザーが減少したということを意味します。

また、ユーザーコメントからも意識の変化が見られます。投稿へのコメントを精査したところ「リビングにある大きなテレビの存在に違和感がある」という旨の投稿が増えてきたこともわかりました。

さらに、2016〜2018年の間にテレビ排除を意図する「テレビのない生活」「テレビ隠し」「テレビを断捨離」などのタグが登場しています。

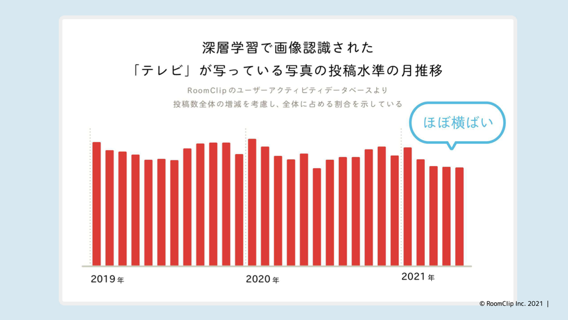

ではデータが示す通りに、ここ3年のうちに30%以上の人がリビングからテレビを排除したのでしょうか。

深層学習を利用した画像認識技術を用いてRoomClipに投稿された写真からテレビの有無を検索したところ、テレビが写っている投稿の数は2019〜2021年でほぼ横ばいだとわかりました。

つまり、ユーザーが意識的にテレビを話題にするケースは減ったものの、テレビ自体は依然としてリビングに存在していることが読み取れるのです。

リビングに置いてあるけれど、インテリアの話題の中心的存在ではなくなったテレビ。では、テレビはどんな存在へと変化したのでしょうか。

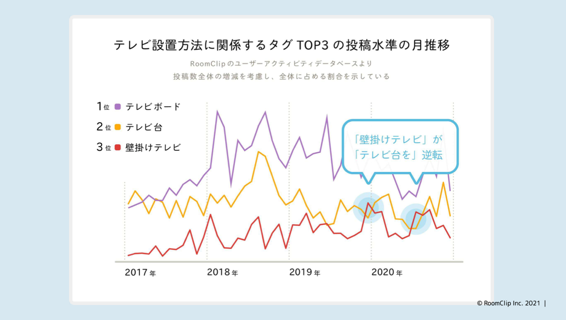

そこで、RoomClip住文化研究所では、投稿から「テレビ」を含むワードから設置方法に関するタグを調査。テレビの設置方法という切り口で考察を深めていきました。

すると、2017〜2021年の各年のトップ3は「テレビボード」(1位)、「テレビ台」(2位)、「壁掛け」(3位)と変わらずだったものの、年々、「壁掛け」が伸びており、2020年には壁掛けが2位のテレビ台に肉薄していることがわかりました。月次の推移では2位のテレビボードと3位の壁掛けが逆転している月もあります。

竹内氏によると、「テレビの壁掛け設置は、壁掛けDIYの定番アイテムが登場し始めた2015年頃からトレンドに敏感な層や高いDIYスキルを持つ層から広がっていった」そうです。

当初の壁掛けテレビはモデルハウスにあるようなオシャレな「憧れの存在」でしたが、SNSを通して設置ノウハウと「掃除が楽」「スペースを有効活用できる」というメリットの共有が徐々に進みました。

そして、壁掛け設置への関心を実行へと後押ししたのがコロナ禍です。ステイホームになり、家の中で使える時間が増えたタイミングで、DIYにチャレンジする人が増加。「壁掛け」の普及が進んだと考えられます。

これらの変化から読み取れるのは、テレビはわざわざ話題にしたいインテリアではなくなったものの、依然として利用ニーズはあること。つまり、「テレビは残したいが、リビングのスペースは効率的に使いたい」という意識です。

つまり、「インテリアを彩るアイテム」ではなく、「テレビそのものの機能を使いたい」が期待する役割なのです。

テレビは「スペック」から「体験」重視へ

では続いて、今、テレビが期待されている役割について詳しく見ていきましょう。コロナ禍を経て、テレビはどのような使い方をされているのでしょうか。

住まいにおけるテレビの話題の変化を、RoomClip内の投稿で「テレビ」というワードを含んだコメントで調べました。

2019年と2020年で上昇率が高かったワード、もしくは新着の中で頻出度が高かったワードは、「YouTube」「レコーダー」「音楽」などのコンテンツや、「子ども」という家族に関するワードが占めています。

変化は、コメントだけでなくリビングの写真にも起きています。例えば、かつてはテレビの前にはテーブルやソファが置かれるのが基本のインテリア配置でした。しかし、現在はテレビの前にヨガマットを敷いてトレーニングスペースを確保するなど、テレビを用いたアクティビティを示す風景が増えているのです。

従来、SNS上でのテレビの話題は、「どんなサイズのテレビを買った」や「どういう風に置いた」などデバイスのスペックやステータスの話題が多くを占めていました。今は、「どんな体験を楽しんでいるか」「その体験のためにこういう部屋に作り変えた」へとシフトしているようです。

「RoomClipは部屋作りを中心としたSNSなので、従来ならテレビ本体や置き方の話になりそうなところ、『テレビで何をしている』が話題の中心だったのが印象的でした」と竹内氏。

このような体験重視を後押ししたのが、おうち時間が増えたコロナ禍でした。

竹内「ステイホームでは、子どもが1日中家にいるという状況が発生しました。家でテレビを見せ続けることもできますが、それだけではよくないと考えてらっしゃる方もたくさんいます。そこで、自宅でのトレーニングや、一緒に音楽鑑賞をするなど、テレビを使って他のことをするという動きが見られるようになりました。体験の質が変化したんですね」

竹内氏は、ステイホームの長期化によって大画面は不可欠なものとして利用され、むしろニーズは高まっていると分析しています。テレビは「見るもの」からコンテンツを楽しむ「体験の箱」としてどんどん活用の幅が広がっているのです。

プロジェクターの伸びが好調! より高いクオリティ体験への期待

さて、大画面へのニーズという話題が出たところで、テレビの代替手段として挙がるプロジェクターについても議論が行われました。

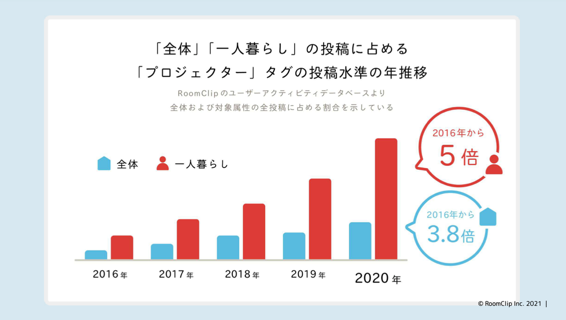

RoomClipでは「プロジェクター」とタグ付けされた投稿が、2016年からあらゆる世代で伸び続けています。特に、一人暮らし世帯での伸びが顕著です。

竹内氏は普及の要因を「プロジェクターを使っている部屋の写真がシェアされたこと」「プロジェクターという商品自体が一般化し購入しやすい価格になったこと」の相乗効果と説明。プラスして「容易に設置できるようになったこと」が決定打になったと見ています。

投稿写真を見ると、自室の照明を落としてコンサート会場風の環境を楽しんだり、大画面でゲームをしたり。ユーザーがプロジェクターに自分の体験を高めてくれることを期待して導入している様子がうかがえます。

「ファミリーより一人暮らしでの導入が進んだのは、一人暮らしのユーザーの方が体験するコンテンツがより明確であること、そして環境を置き換えやすいことが要因になったと考えています」と竹内氏は話します。

今後、ファミリー世帯でも、買い替えや引っ越しのタイミングで、プロジェクターを検討する層もでてくると予想されます。

未来の大画面ライフとは? 常時接続への意識変化

最後に竹内氏から「テレビ周辺の未来を占うのに注目したいアイテム」として、シーリングライト型プロジェクターが挙がりました。

これは天井設置型の照明器具(シーリングライト)にプロジェクター機能と高音質スピーカーを搭載したデバイスです。場所を取らず、部屋にも馴染みやすいため、インテリア重視の人や新しい大画面体験したい人達の注目を集めているといいます。

RoomClipの投稿では、シーリングライト型プロジェクターを常時投影して、インテリアとうまく馴染ませて使うユーザーが急速に増えているそうです。例えば、映画を見ていないときは時計の文字盤を壁に投影させて「壁時計」として利用するなど。

「プロジェクターとは必要な時だけ使うデバイスだと考えていましたが、時計のような常時表示のデバイスとして利用している人がいることがわかりました。テレビの昔の使い方に似ている気がします」と竹内氏。

このような事例から、竹内氏は従来とは異なる大画面とのつきあい方が生まれるのではないかと予想しています。

ただ、過去にデジタルフォトフレームが普及しなかった例もあるように、一般的には利用していないデバイスの電源を入れておくことに抵抗感があるのも事実です。

現在はパソコンやスマホで主電源を切ることが減り、以前よりは常時接続への抵抗感は減少していると考えられますが、「常時接続のコンテンツが一般化するには、もう少し形を変える必要があるのではないか」と竹内氏は考えています。

「テレビ」という定義の問い直しへ

レポートからは、RoomClipではインテリアとして「テレビ」を意識した投稿は減っているものの、大画面へのニーズはむしろ高まっていて、ユーザーはデバイスに対し自身の体験を高めてくれる役割を期待していることがわかりました。

部屋作りへの意識も、テレビを中心とした配置ではなく、楽しみたい体験を実現させるための空間作りへと変化しています。

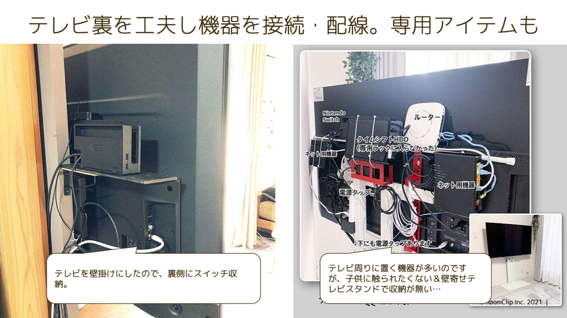

その流れを受け、現在はケーブルや周辺機器の接続に関心が高まっています。テレビ裏に配線や周辺機器をいかに収納させるかの工夫のシェアや専用アイテムも登場しています。周辺機器の開発も、収納を見越したケーブルレス化やコンパクト化が主戦場になっているようです。

「ユーザーには、暮らしの中で映像コンテンツを映す場所──すなわちテレビ、プロジェクター、スマホ、タブレットなどに映すコンテンツをどういう環境で見たいのかという意識を起点に、スクリーンまわりを作っていく意識が生まれていると言えます」と川本氏。

私たちは「テレビを見ていない」と言いながらテレビで何らかのコンテンツを流すこともあれば、スマホやタブレット、プロジェクターでテレビ番組を視聴することもあります。

また、1つのコンテンツを前半はテレビで見て、後半はスマホで視聴するという使い方をすることも。視聴場所も、家族と楽しみを共有したいときはリビングで、一人でゆっくり見たいときは風呂場で湯船につかりながらなどと様々です。

議論の終わりにウェビナーの参加者からの「なぜこの状況を『テレビ』という呼称でしか呼べないのでしょうか」という意見を受け、川本氏は歴史的な認知の問題を挙げました。

「本来ならハードウェアとコンテンツを分けるべきなのに、なぜかテレビはハードウェアとコンテンツが同一視された概念になっています。もしかしたら、私たちはこれまでに形成された認知のせいで『テレビ』の使い道を制限してしまっているのかもしれません」

コンテンツの利用方法や場所が多様化するなか、暮らしの中のテレビの定義を考え直す時期が来ていると言えそうです。

「テレビは、意外と行動の起点になっているという面白さがありました。私たちメディアコンテンツ提供側は、『テレビがついている時間をいかに長くするか』と考えがちですが、今回の議論を経て『どれだけ生活時間にコンテンツが表示され、どれだけ生活と関われるか』へ考え方を変えないといけないと感じています」と森永上席研究員がイベントを締めくくりました。

(編集協力=沢井メグ+鬼頭佳代/ノオト)

登壇者プロフィール

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。また、博報堂DYメディアパートナーズは、2025年4月より統合して博報堂になりましたが、サイト内の社名情報は掲載当時のものとなっています。