メディア生活60年史を紐解きながら考える「未来のメディアビジネス」 @メ環研の部屋

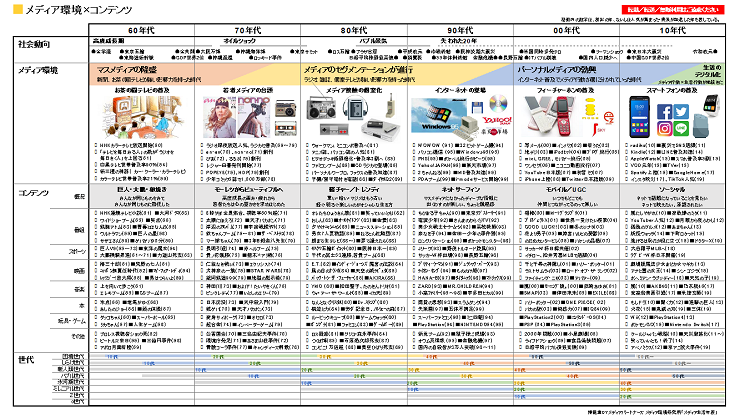

今年のメディア環境研究所の研究テーマである「2040年」。未来について深く考えるために、今回はオリジナル制作の「メディア生活年表」をもとに、変貌を遂げてきたメディア生活価値観の大潮流を見つめなおしていきます。

「マスメディア隆盛期(1960~70年代)」「メディアセグメンテーション進行期(1980~90年代)」「パーソナルメディア勃興期(2000年代~10年代)」の各年代を当事者として過ごしてきた3名が、リアルな実体験とともにメディア生活60年史を振り返ります。

1960年代:マスメディアが隆盛した「大衆」の時代

野田絵美(以下、野田):メディア環境研究所は「2040年」という活動テーマを掲げ、未来のメディアがどんな姿になっていくのかを考えてきました。

そのために、これまで行ってきた先端的なメディア生活事例を一旦棚卸しして、この60年間を俯瞰するためのオリジナル年表を作成しています。

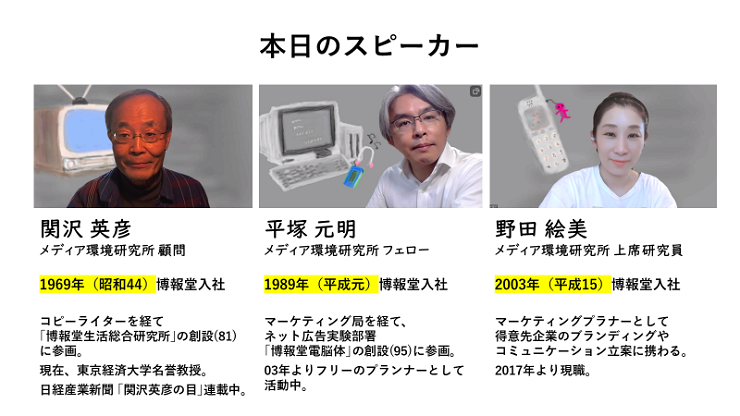

野田:本日は単にファクトベースではなく、当時の生活感も含めて語れるように、1969年博報堂入社の関沢英彦さん、1989年入社の平塚元明さんをスピーカーとしてお招きしています。

平塚元明(以下、平塚):1960年代から2010年代までの60年間を一目で視野に入れるのは当然難しいので、10年ごとに区切って話をしていきたいと思います。

まず1960年代。今日「マスメディア」と呼ばれるものの、基本セットが揃った時期ですね。特に新聞やテレビの勢いが一番強かった時代です。1960年代半ばには白黒テレビの普及率が9割、1960年代終わりにはカラーテレビの普及率が2割に達し、本格的なテレビCMが始まります。

関沢英彦(以下、関沢):映画『ALWAYS 三丁目の夕日』の設定は1958年です。その年末、東京タワーができあがったおかげで、関東平野の全域で、テレビが鮮明に見えるようになりました。

関沢:とはいえ今の価格に換算すると、白黒テレビは90万円、カラーテレビだと800万円という高額商品でした。

1960年の国勢調査で雇用者(サラリーマン)の数が、自営業主と家庭従事者の合計を上回り、その配偶者である専業主婦も含めた「マスマーケット」が成立します。オーディエンスとしてのマスの誕生と共に、マスメディアも伸びていったわけです。

小津安二郎の映画では、1950~60年代に理想とされる家庭像が見事に描かれており、「コンテンツの制作者のイマジネーションが生活者の未来像を先取りしていたこと」を教えてくれます。

野田:テレビが白黒からカラーに変わったときは、どんな感覚だったんですか?

関沢:もちろん喜んだ人も多かったですが、何しろ受像機の値段が高かったので(笑)。今のような映像の鮮明さもなかったので、電気屋さんとかで見ても、個人的にはあまり驚きはなかったと記憶しています。

平塚:生活者意識としては、皆が同じように豊かになっていきたいという「大衆」がキーワードに。「巨人・大鵬・目玉焼き」は高度経済成長期に、子どもを含めた大衆に人気のものとして流行語になりました。

ヒット商品といえばインスタント食品と大衆車、生理用ナプキンなどが挙げられます。マーケティングの立場でいうと、例えば「隣の家のクルマよりも排気量が大きい」というメッセージのように、「スペック」を多く語ることで消費者の欲望に火を付けられた時代だと言えます。

1970年代:モノより「心の豊かさ」が重視されるようになった変曲点

平塚:続く1970年代は、オイルショックや公害など、高度成長期への反動が世相にあらわれてきます。ラジオの深夜放送やコミック、アンノン族の語源となる女性誌『an・an』『non-no』の創刊など、若者に向けたメディアが台頭してきた時期ですね。

心の豊かさや余暇が重視されて、若者向けのクルマなどが売れはじめます。マーケティングにおいては、1960年代にスペックの良し悪しが語られたところから比べると、好き・嫌いといった「イメージ」が頻繁に語られるようになりました。

関沢:斬新な表紙の女性誌や男性誌が創刊されていくのを書店で見ると、生き生きと伸びていくメディアの世界に入ってよかったと感じましたね。とはいっても、1970年代は経済成長の光だけでなく、影も見えた時代です。

1973年のオイルショックを機に物質的な豊かさを追求してきた生活者の意識が一変します。1979年の「国民生活に関する調査」では、モノの豊かさよりココロの豊かさを重視する人が上回り、その現象が現在まで続いています。73年は、大きな変曲点です。

それまでの生活者は、ひとなみの暮らしを求める「十人一色」の画一集団でしたが、この頃から「十人十色」へと変化。多様化が見られるようになります。

「ウーマンリブ運動」によって男女のあり方も変わり始めた頃です。女性向け広告における「呼びかけ」の言葉も、「奥さん」から「女性」へと出現頻度1位が変わります。1970年代の半ばには、半導体生産の伸び率が鉄鋼生産の伸び率を上回ったことも忘れてはいけません。1980年代からの軽薄短小という情報化の時代が用意されたのですね。

野田:コピーライターの関沢さんが『an・an』や『non-no』を初めて見た感想はいかがでしたか?

関沢:1960年代までは、啓蒙的で実用的な雑誌が大半だったのですが、いよいよ東京独自のファッション性の高い雑誌文化が花開いたと感じました。コピーの世界も、「スペック」を軸にして理屈で販売訴求するよりも、「イメージ」で包み込みながら生活者の「好き」を増やしていくといった方向に変わりました。

1980年代:メディアの“個室化”と「分衆」の誕生

平塚:1980年代に入りましょう。1970年代から始まったマスメディアの隆盛ですが、この頃からメディアの「セグメンテーション」が進んでいきます。

中央にお茶の間はありつつも、その周辺に若者が個室に入って楽しむようなステレオラジカセ、ミニコンポ、ヘッドホンステレオ、ファミコンなどの機器が続々と登場。子どもが見るもの、親が見るもの、シニアが見るものというように、メディアの接触状況が分化していきます。

1981年、博報堂は「博報堂生活総合研究所」を立ち上げます。1980年代の半ばには、研究員だった関沢さん達は、大衆が細かく割れていき、世の中を変えていくということで「分衆」というコンセプトを生み出し、流行語大賞をとりました。

キーワードとしては「トレンディと軽チャー」。トレンディというのはすなわち“ナウ”。いかに新しくてイケているかということですね。「ネアカ」「ネクラ」という二分法も流行りました。軽くて明るいものがナウだったわけです。

これまでメインカルチャーのカウンター的な存在だったサブカルチャーが、ここへ来てメインを押し退けてしまった。代表的な広告として糸井重里氏の「おいしい生活」を思い出す人も多いでしょう。

平塚:1980年代後半はバブル景気が到来し、高級車をはじめ高額な商品が売れました。

野田:当時バブルの最中にいた人たちは、一体どのような実感を覚えていたのでしょうか。

平塚:1980年代後半というと、僕は大学生でした。難しい政治の話をすることが格好いいとされた1970年代の学生と比べると、おしゃれに楽しく生きることが肯定的に捉えられた、というか強迫的にそうあらねば…というような時代の空気をおぼえています。1980年代前半に生まれた「ネアカ」という言葉と、バブル景気の金余りが合流したものが当時のそうした空気を生み出したんでしょう。

関沢:1983年に東京ディズニーランドがオープンするなど、生活が一気に余暇気分に傾きました。「国民生活に関する世論調査」でも、「今後の生活の力点」はレジャー・余暇だと回答する人の率が、1983年に初めて1位になります。

同年にはテレビドラマ『金曜日の妻たちへ』が大ヒット、「金妻」と略称されました。余暇の時代は、恋愛(不倫も含めて)の重要性が高まったとも理解できます。

ただ、「金妻」の作品の中では、物質的には恵まれた妻が、言ってみれば、実存的な孤独を訴えるのです。豊かさの中の心の空虚感をとらえていて、やはりここでも、コンテンツのイマジネーションは、鋭くその後の時代の方向性を捉えていました。

そうした時代の中で、広告においては、「You」という二人称が減り、一気に「I」という一人称が増えていきました。広告の話法が送り手からのメッセージというよりも、受け手の欲求を「代弁」する感じに変化したのです。

1990年代:インターネットが生活へ徐々に浸透しはじめる

平塚:1990年代はバブル崩壊から「失われた20年(最近では30年とも)」が始まります。世相としては、1990年代の半ば、オウム真理教の事件や、阪神・淡路大震災があって、1998年には、自殺者が一気に3万人を超えるなど、ちょっと暗いですね。

一方、1990年代半ばになると、インターネットが我々の暮らしに徐々に入り込みはじめ、パーソナルメディア発達の予兆が見えはじめました。

ネットを見ている層とまだ触れていない層の間に情報の断絶が起こり、「2ちゃんねる」が作られるなどネットカルチャーの萌芽が見られます。マーケティングでは、景気のシュリンクにより「安近短」「コスパ」といったワードが語られた時期です。

野田:この頃、私は大学生で、平塚さんは博報堂に入社された少しあとの時代ですね。

平塚:そうですね。1990年代半ばにインターネットの実験的部署に異動になり、インターネット広告というものを考えはじめた頃です。博報堂の中で最初にインターネットに繋がった環境で仕事をしていました。

関沢:1995年に学生時代の友人から電話が掛かってきて。「うちの会社でホームページを作ったから、URLをメモして」と言われて書き取って、打ち込んで見たことを覚えています。電話で、ですよ(笑)。当時はまだ検索エンジンがちゃんと機能していなかったんです。

1996年に森田芳光監督の『(ハル)』という映画が公開されますが、パソコン通信を通して見知らぬ男女が匿名でやり取りをし、親しくなったあとに、東京駅で「はじめまして」と挨拶するという当時としては斬新なものでした。

これも、後年のネットにおける匿名性とか人格の切り替えといったことを予感していたわけで、今考えるとすごい! 言い換えれば、「十人十色」の多様な小集団というよりも、一人の人間のなかにいろいろな顔がある「一人十色」の時代になっていくことを暗示していたとも言えます。

平塚:人と人とのパーソナルなコミュニケーションが、マスメディア的な体験と合流しはじめた時代とも言えますね。野田さんはポケベルを体験しているんじゃない?

野田:そうですね、中3くらいのときに。

関沢:ポケベルは、日本では独自の発展をしましたね。イノベーション理論でいえば、先端層というよりも、2番目、3番目と思われた女子高校生が、飛びついて、大きく普及に貢献したわけです。

2000年代:フィーチャーフォンの普及とともにパーソナルメディアが急伸長

平塚:2000年代になるとインターネットに接続できるフィーチャーフォンが普及し、世界的に見ても日本のパーソナルメディアは最先端になります。

平塚:ユーザーが互いにコミュニケーションをしながら作り上げていくUGC(ユーザー・ジェネレーテッド・コンテンツ)が広がりを見せ、「仲間と繋がっている状態がエンタテインメント」という感覚が現れはじめます。「mixi」が流行したのもこの頃ですね。

マーケティングで語られたのは、体験の重要性。例えば、コト消費、UX、エンゲージメント、タッチポイントという用語が使われ、マスメディアから一方的に情報を享受するのではなく、自ら探し、突き止めて、そこに参加して楽しむことが注目されました。

野田:フィーチャーフォンを持つようになって、隙間時間がすべて埋まるようになりましたね。モバゲーの流行もあり、それまでファミコンに触ったことのなかった層もゲームを楽しむようになった印象です。

関沢:2005年は日本人口が減少しだした時。同じ年、非正規雇用が雇用者の三分の一を占めるようになります。相対的貧困率が高まって、「格差社会」と呼ばれる世の中になっていきます。

野田:「赤文字系」「青文字系」というキーワードとともに、女性誌が新しい女性像を作ったのもこの時代の特徴ですね。「何歳になっても輝いていたい」というメッセージが打ち出され、年齢から解放される方向へと女性の意識を変えていきました。

2010年代:スマホによる生活のデジタル化と、「トライブ」を求める人たち

平塚:2010年代のトピックといえばスマホの普及でしょう。日本では2008年に「iPhone 3G」が発売され、2010年代前半に加速度的に広がり、2015年にはスマホの所有率が5割に。メディア環境研究所でも「生活のデジタル化」と言い始めました。

平塚:かつての生活者は、「テレビでCMを見て、次の日に商品を買いにお店に出かける」というように、メディア行動と消費行動が分離していました。しかし、スマホの普及とともに「ネットで商品を見てそのままネットで購入する」と消費行動が大幅に変化した。この境目がなくなるような感じを「生活のデジタル化」と言ったわけです。

それから、「トライブ」と言われる生活者分析も出てきます。かつて「個」に分化していった人々が、新たにつながりや居場所を求めるような行動が見えはじめました。従来の職場や地域といった繋がりではなく、ネットを介した居場所をいくつも持つような時代へ。

マーケティングでは、ネットの評判を重視する傾向が加速し、「バズ」「インフルエンサー」といったワードが現れ、いかにネットで注目されるかといったことに価値が置かれるようになりました。

野田:スマホは、パソコンやフィーチャーフォンに使いにくさを感じていた人たちのハードルを一気に払拭しましたよね。簡単・スピーディーに情報へアクセスしやすくなった。その裏で、フェイクニュースなどの弊害も起こりましたが……。

そして徐々に使用者の意識が変わり、「なんでもいいから無料で情報を得たい」というところから「有料でもより良い情報を選択したい」という心理が顕在化したのもこの頃だと思います。

関沢:2011年の東日本大震災は、「生きていることの価値を改めて実感する」という形で大きな影響を及ぼしました。

マズローの欲求段階でいえば、「自己実現欲求」まで高まった欲求の流れが逆転して、ベースにある「生きる」という「生理的欲求」の大切さに立ち戻った感じです。「生きる」あるいは「生き残る」ための基盤となる情報を「国民全体」に伝えるマスメディアの重要性が再認識されたともいえます。

平塚:ここまで60年史を一通り俯瞰で見てきました。一時間じゃ足りないですね(笑)。

関沢さんが団塊の世代、僕がバブル世代、野田さんがミレニアル世代。育ってきた時代のメディア環境に、人は強い影響を受けていますよね。歴史の見え方や感じ方もそれぞれかなり違うのではないかな、と思います。

関沢:今日は過去を振り返るなかで2つの未来洞察に触れたように思います。1つ目は変化の構造を知ることが洞察力を深め、変化のパターンの発見につながること。そのためには、時代の変曲点をしっかりと捉えることです。

2つ目にすぐれたコンテンツと、その制作者は、テクノロジーがもたらす未来の方向を一足先に、想像力で察知するということです。

こうした「変化パターンの発見」と「未来イマジネーション」は、どちらもメディア業界の得意な分野、「取材力」と「制作力」です。未来に立ち向かっていくためには、この2つの要素を十分に発揮していただければと思います。

まとめ

メディア生活60年史を振り返る上で、人々の営みや世相がメディアに影響を及ぼすケースがあれば、メディアが一歩先で人々の生活を牽引するケースもあることに気づかされます。

「大衆」が形成された1960年代から一転、人々の生活が「個室化」していく1970年以降を経て、メディアのパーソナル化が進み、そこから新たな絆=「トライブ」が求められはじめているという話は興味深いものでした。

自身のスマホという小さな世界で生活のほとんどが完結してしまうものの、それだけでは埋められない人の孤独感は、いつの時代も不変であることのように感じられます。

2020年代が始まってわずか2年で大きな変化を見せている世界情勢。今後のメディア動向に注力しつつ、研究を進めていきます。

(編集協力=波多野友子+鬼頭佳代/ノオト)

登壇者プロフィール

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。