Z世代の次「α世代」のメディア生活を大調査! @メ環研の部屋

世の中の注目を集める、1990年代後半から2010年頃に生まれたZ世代。しかし、すでにその次の「α(アルファ)世代」も登場しています。2022年現在、α世代の一番上は小学校6年生。まだまだ消費世代とは言いづらいため、世界的にもあまり情報がありません。

今回の「メ環研のメからウロコ」では少し先の未来を考えるためにα世代のメディア生活調査を行いました。α世代は今、身の回りにあるデバイスやコンテンツをどのように利用しているのでしょう? 今回は、Z世代との比較をしながらα世代のメディア生活を見ていきます。担当は、メディア環境研究所の野田上席研究員です。

Z世代とα世代のメディア生活とは

今回の「メからウロコ」では、Z世代のうち高校生以上、つまり2022年現在において16~26歳を「前期Z世代」、中学生にあたる13~15歳を「後期Z世代」、そして2010年以降生まれの0~12歳を「α世代」と定義して議論を進めました。

まず、彼ら・彼女らが誕生以降、どんなメディア生活を過ごしきたかを簡単に振り返ってみましょう。

前期Z世代はインターネットの登場とともに誕生しました。中学、高校生になったあたりでiPhoneが発売され、東日本大震災でSNSが積極的に活用されるように。思春期には、すでに動画やSNSに触れています。そのため、SNSを非常にうまく活用するのが特徴の世代です。

話題のプログラミング教育は、前期Z世代ではまだ選択制。当時は2割ほどしか選択されなかったというデータ(注)も。

一方、α世代は生まれた頃からスマホは身近な存在でした。2020年から小学校でもプログラミングが必修化され、小学校低学年は、入学と同時にタブレットも配布。GIGAスクール構想とコロナ禍を経て、教育現場のデジタル化が急速に進んでいます。

Z世代とα世代、身の回りのデバイスの使い方

今回の調査では、全国に住むα世代として小学生882人、後期Z世代の中学生433人、そして前期Z世代442人に、「デジタルツールの活用状況」と「オンラインゲームの実施状況」についてアンケートを行いました。未成年である後期Z世代とα世代については、保護者の同席のもとで回答を得ています。テレビとスマホの使い方について、特徴的な部分を見ていきます。

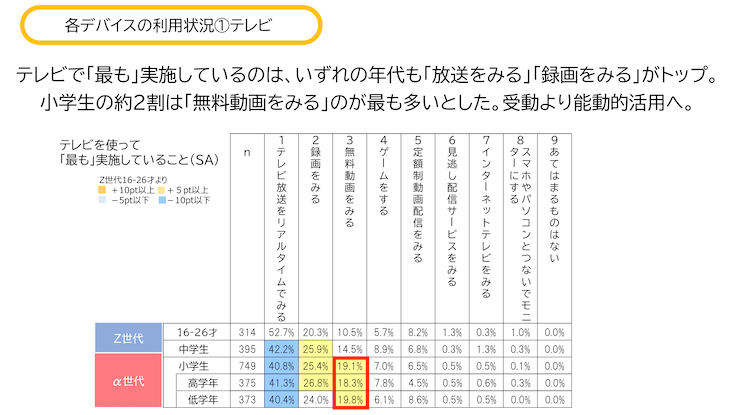

テレビの利用状況

普段利用しているデバイスとしてテレビを挙げた割合はα世代で8割強、後期Z世代で9割に達しており、非常に多くの人がテレビを使っていることがわかりました。しかし、前期Z世代になると7割に減少しています。

次に「最も実施していること」を尋ねる問いには、前期Z世代の過半数が「放送をリアルタイムでみる(52.7%)」と回答。

α世代になると「放送をリアルタイムでみる」の割合がトップではあるものの4割に減少。続いて、「録画をみる」が25.4%。そして、注目したいのは約2割が、テレビスクリーンで「無料動画」を最も見ていると回答している点です。

α世代のテレビの使い方は、「今、流れているものをみる」という受動的なものだけではなく、録画や無料動画など、より見たいものを能動的に選んで見るためのデバイスだったのです。

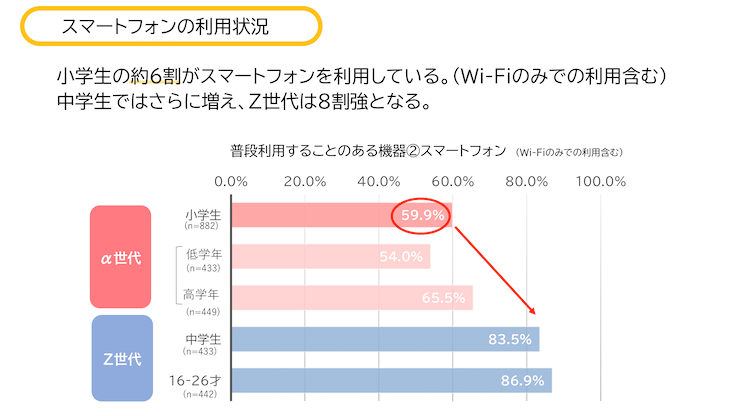

スマホの利用状況

今回の「スマホの利用」は回線契約だけではなく、親が使わなくなったスマホをWi-Fi環境で使っているケースも含めて調査しました。

年代別に見るとα世代の約6割がスマホを利用。後期Z世代になると前期Z世代と同程度の8割強にまで増えています。

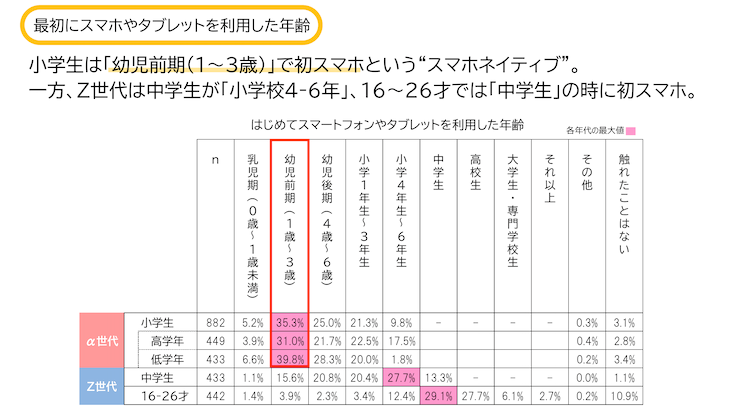

初めてスマホやタブレットを利用した年齢は、α世代で最も多かったのが幼児前期(1~3歳)。街中でも、ベビーカーにのった赤ちゃんがスマホの動画を見ている姿を時々見かけますよね。特に無料動画は、いちいち検索する必要なくおすすめの次の動画が表示されるので、幼い頃から直感的に使いこなしているようです。

一方、後期Z世代の初スマホは小学校高学年。現在も、一般的にスマホネイティブと言われる前期Z世代でも中学生という回答が最多でした。今のα世代がいかに早くにスマホに触れているかがわかります。

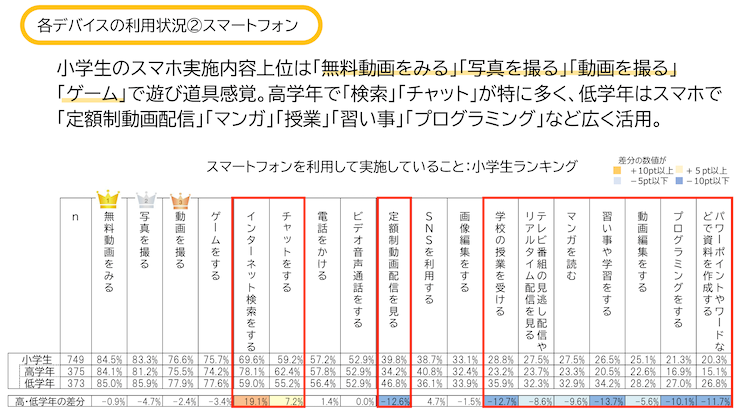

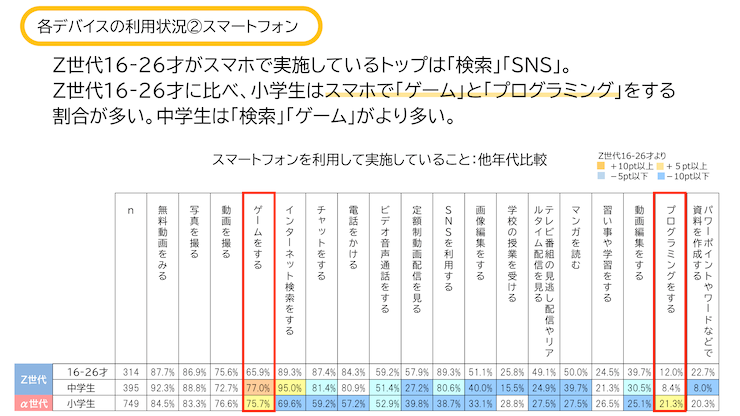

では、彼らはスマホで何をしているのでしょうか? α世代がスマホでやっていることは、多い順に「無料動画をみる(84.5%)」、「写真を撮る(83.3%)」、「動画を撮る(76.6%)」「ゲームをする(75.7%)」。スマホは楽しく遊べるデバイスでありつつも、学校の授業や習い事、プログラミングまで、非常に幅広く活用していることがわかりました。

一方のZ世代のトップは「検索(89.3%)」と「SNS(89.3%)」です。前期Z世代に比べて、α世代がより多く実施しているのは「ゲーム」そして「プログラミング」。特にα世代のスマホのプログラミングが多いのは「Scratch(スクラッチ)」や「Viscuit(ビスケット)」のような遊び感覚で使えるプログラミング言語の普及によるものと考えられます。

その他のデバイス

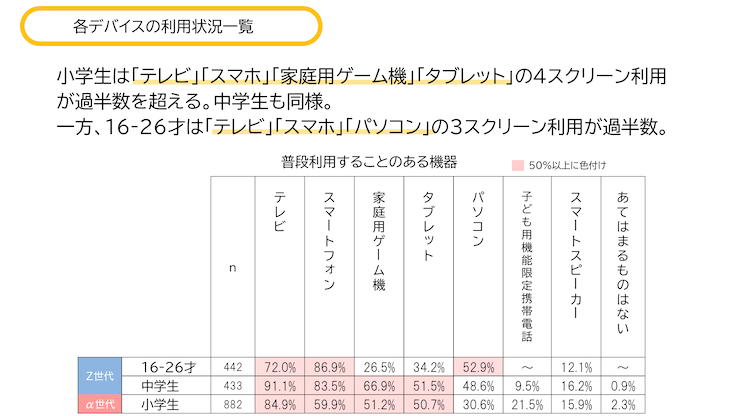

そのほかにも、普段から利用するデバイスについては、前期Z世代で過半数を超えたのは「テレビ」「スマホ」「パソコン」。後期Z世代とα世代は「テレビ」「スマホ」「家庭用ゲーム機」「タブレット」でした。年齢が下がるほどたくさんのデバイスに囲まれ、そこを行き来しながら生活していると言えそうです。

今回の調査から、α世代は幼い頃からスマホに触れている真のスマホネイティブであること、そしてスマホに限らず多くのデバイスに囲まれて育ち、デバイスフリーでスクリーンを活用するのが当たり前だと考えているようであることがわかりました。さらに様々なデバイスを能動的に活用し、低学年に至っては、無料動画やゲームはもちろん、プログラミングも遊び感覚。非常に先端的な世代が育っていると言えそうです。

α世代、オンラインゲームとの付き合い方

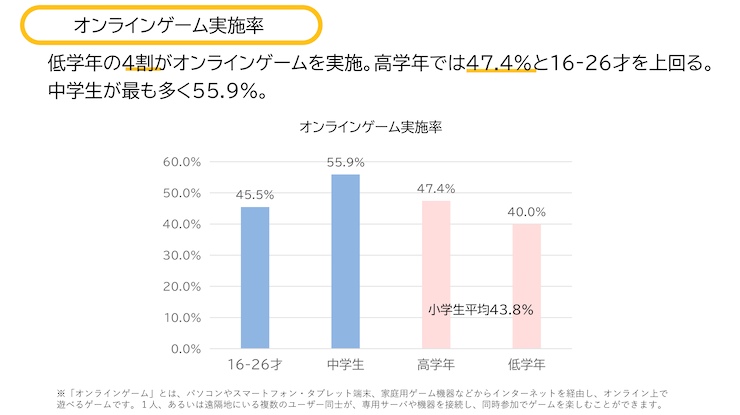

また、最近の小学生の遊びで外せないのが「オンラインゲーム」。このあたりも、どんな使われ方をしているのか、調べてみました。

調査によると、小学校低学年の実に4割が実施していることがわかりました。高学年になるとさらに増えて半数近い47.4%、中学生になると過半数を超えます。頻度を見てみると、全ての年代も「ほぼ毎日」が最多。「週4~5日程度」を合わせるといずれも過半数です。

遊び相手を問う質問では、前期Z世代は「一人で」が最多であるのに対し、α世代と後期Z世代は「学校や近所の友達」が最多。低学年では、親や兄弟姉妹と一緒に遊ぶ人が多いようです。

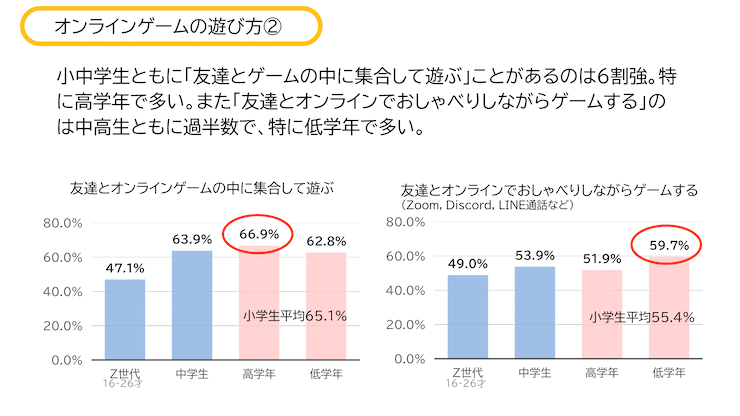

では小学生は友達と、どこでゲームをするのでしょう? 彼らは「友達とオンラインゲームの中に集合して」遊んでいます。コロナ禍以降、小学生にとってオンラインゲームは公園と同じく友達と集まる場所。現在ではオンラインゲームユーザーの小学生の6割以上、高学年だけ見ると7割近くがオンラインで集まって遊んでいます。また、オンラインゲームユーザーの小学生の半数以上が、ZoomやLINE通話などを駆使して友達と雑談しながらプレイするという行動が浸透しているのも、わかりました。

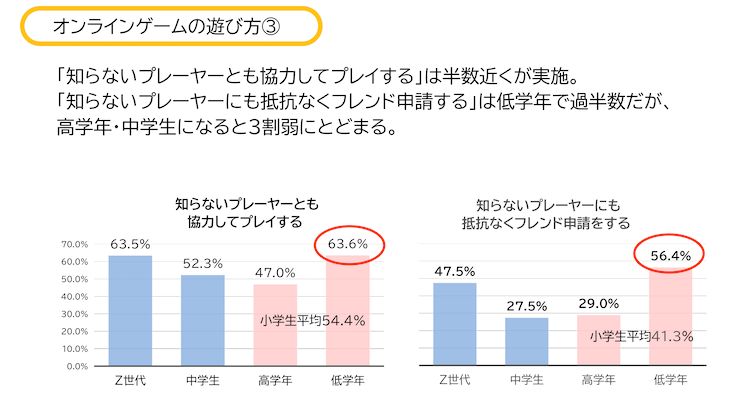

学校などリアルな場での友達以外の人とのオンラインゲームにおける関わりについても調査したところ、どの年代も半数近くが知らない人との協力プレイを実施していました。特に、低学年で6割を超えた背景には、低年齢層向けのオンラインゲームで安全なルールのもと協力プレイができる環境が整えられたことがあると考えられます。

また、オンラインゲームユーザーの低学年の過半数が「知らないプレーヤーにも抵抗なくフレンド申請をする」と回答しました。その理由を、「『より強い人とつながって、ゲームに勝ちたい』という欲求で、ゲーム限りのフレンドとして気軽に申請しているのではないか」と野田は分析しています。

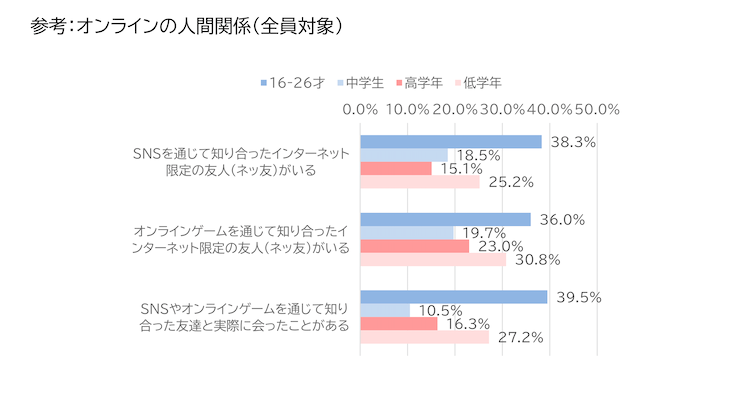

ゲームユーザーから範囲を広げて、全員に対してオンラインの人間関係についても聞いてみました。「SNSを通じて知り合ったインターネット限定の友人(以下、ネッ友)がいる」は、最多が16~26歳(38.3%)次いで小学校低学年(25.2%)。低学年の4人に1人に「ネッ友」がいると回答しています。

また、小学校低学年の3割が「オンラインゲームを通じて知り合った友人がいる」とも回答。さらに「ネッ友」に会ったことがあるという低学年は27.2%。

ここで、野田は「低学年で、オンラインゲーム上で学校の友達と遊んでいたところ、その友達が知らない他学の友達を連れてきて一緒に遊ぶようになったというケースも増えている」と補足。昔で言う「公園でたまたま違う学校の子と知り合って遊ぶようになった」と似た感覚で、友達の友達くらいの距離感のネッ友なのではないかと推測しました。

続いてオンラインゲームの課金状況も聞いてみました。前期Z世代では4割強が課金していると回答しましたが、ほぼ同数の小学校低学年も課金をしていることがわかりました。

低学年の課金率の高さの背景には、上述の通り保護者と一緒にプレイしているという環境があり、保護者の許諾を得られやすいためだと考えられます。

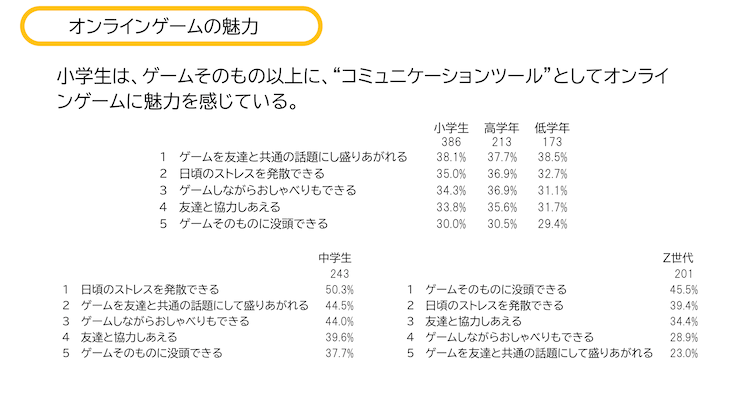

そんなオンラインゲームの魅力は何なのでしょうか?

前期Z世代のトップは「ゲームそのものに没頭できる」でしたが、小学生のトップは「ゲームを友達と共通の話題にし盛りあがれる」。小学生は、ゲームそのものより、コミュニケーションツールとしてゲームに魅力を感じているようです。

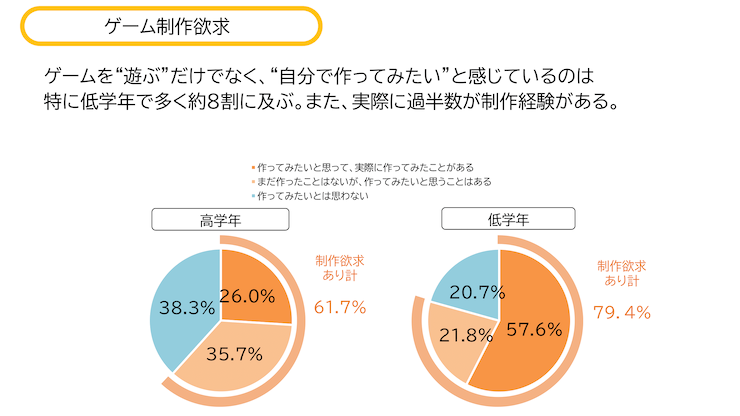

ゲームの制作欲求についても聞いてみました。3世代の中で制作欲求が最も高いのが小学生。さらに実際に作ったことがあると答えているのが4割と、今の小学生はプレーヤーであるだけでなく、非常に制作意欲の高い世代なのです。

中でも制作欲求が特に高いのが小学校低学年です。Scratchなどを用いれば簡単なシューティングゲームなどの制作が可能です。プログラミングの授業を通して実際に作ってみたというケースが数字に表れていると考えられます。

α世代の4割強が公園で集合する感覚で学校の友達と一緒にオンラインゲームで遊び、知らない人とのつながり合いにも積極的。プレイ以外にも、ゲームを作りたいという意欲がある言わば「クリエイティブキッズ」という特徴も見えてきました。

この結果に対して、野田は「コロナ禍、そして夏場は熱中症の危険性があります。子ども達がなかなか公園に集合できない中、安心して集える場としてのゲーム空間という役割が生まれ、、オンラインゲーム実施を加速させています。また同時に学校で自然と教わり身に着けるプログラミングスキルで単に遊ぶものでなく、自ら作り出そうという意欲まであるところにα世代の特徴があると考えられます」と見解を示しました。

Z世代とα世代の価値観の差はどこに?

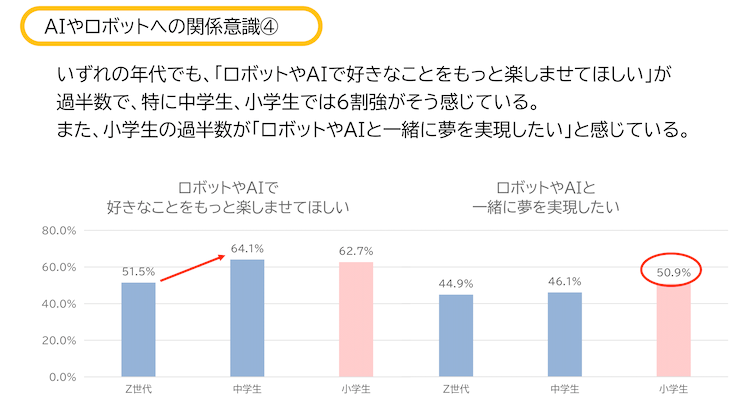

最後に、Z世代とα世代の価値観について考えていきます。まずロボットやAIとの関係の意識を聞いてみたところ、どの年代でも「ロボットやAIで好きなことをもっと楽しませてほしい」という人が半数以上いました。

さらに小学生では「ロボットやAIと一緒に夢を実現したい」という人が半数と、ロボットやAIを便利なツールというだけでなく、協力者としても想像していることがわかりました。

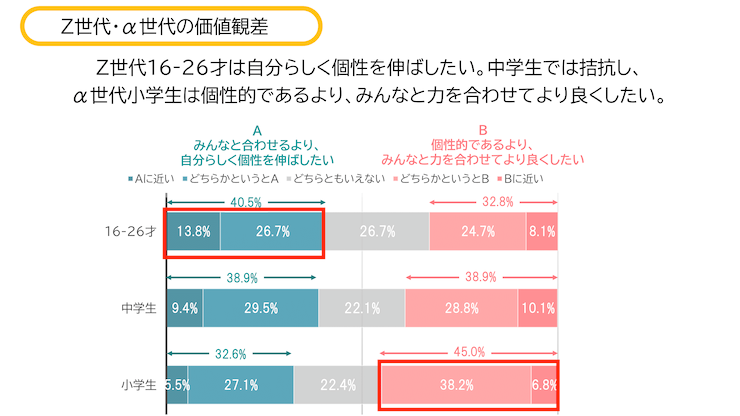

続いて、「A:みんなと合わせるより、自分らしく個性を伸ばしたい」、または「B:個性的であるより、みんなと力を合わせてより良くしたい」の、どちらの価値観により近いか?を尋ねる調査も行いました。

結果は2つに分かれ、前期Z世代はAの個性を重視。後期Z世代の中学生になるとAとBが拮抗して、α世代の小学生ではBの個性よりもAの協力という方が多勢になりました。

「この結果は世代特徴というよりは、小学生という年代特徴の可能性も考えられます。しかし、「みんなと力を合わせてより良くしたい」という気持ちを持つ小学生が、スマホのアプリケーションやオンラインゲーム、プログラミングにアクセスできる環境にあることに新しい可能性が生まれるのではないか」と考察しました。

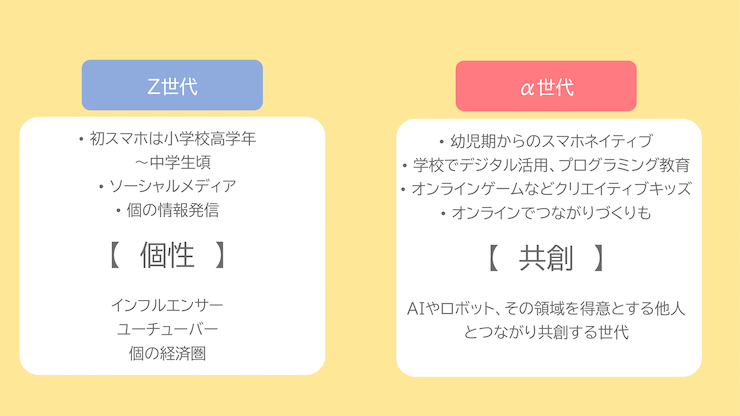

今回の調査全体で分かったZ世代とα世代の特徴をまとめると、Z世代が「個性の世代」なら、α世代は「共創の世代」と言えそうです。将来、α世代はリアルとオンライン、人間とAIやロボットと垣根なくダイレクトにつながり、新しいイノベーションの風を起こしていくのではないかと期待されます。

まとめ

今回は、通常だと調査が難しい小学校低学年の子ども達についても、保護者同席のもとという条件で意識調査を行うことができました。

α世代の行動やメディア意識に触れたメ環研の部屋参加者からの関心も非常に高く、

「α世代はサイバーへの移行にも抵抗がないのではないか?」

「小学校低学年の子たちが普通にオンラインで友達をつくる。一番大事なのはゲームそのものよりも、ゲームしながらのおしゃべりだというところにすごくリアリティを感じた」

「昔は空き地で遊んでいたのが、今はオンラインに置き換わっていると感じた」

など、さまざまな感想が寄せられました。

今回の調査を通して、野田は「保護者たちからは、オンラインとの付き合い方に恐怖もありながら、うまく伸ばしていきたいと感じている姿が見えました」という感想を述べつつ、今後、α世代を見守るポイントとして「α世代がSNSで出る杭を打たれて自信喪失しないよう、うまくチアアップしていくこと」を挙げました。今後も、メ環研では未来を担うα世代の動向をウォッチしていきます。

(注)情報教育に関連する資料 – 文部科学省

資料P15:教科用図書需要数から、「情報科」においては、約8割の生徒がプログラミングを含まない「社会と情報」を選択し、プログラミングを含む「情報の科学」選択者は約2割にとどまっていると考えられます。

※こちらで発表した資料はダウンロードいただけます。

(編集協力=沢井メグ+鬼頭佳代/ノオト

登壇者プロフィール

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。また、博報堂DYメディアパートナーズは、2025年4月より統合して博報堂になりましたが、サイト内の社名情報は掲載当時のものとなっています。