3000年ぶりの変革期に備え、目指すべき社会のあり方 能楽師・安田登氏が期待するVRの存在意義

博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所では、テクノロジーの発展が生活者や社会経済に及ぼす影響を踏まえ、2040年に訪れる未来の姿を予測すべく、各分野の有識者にインタビューを重ねてきました。

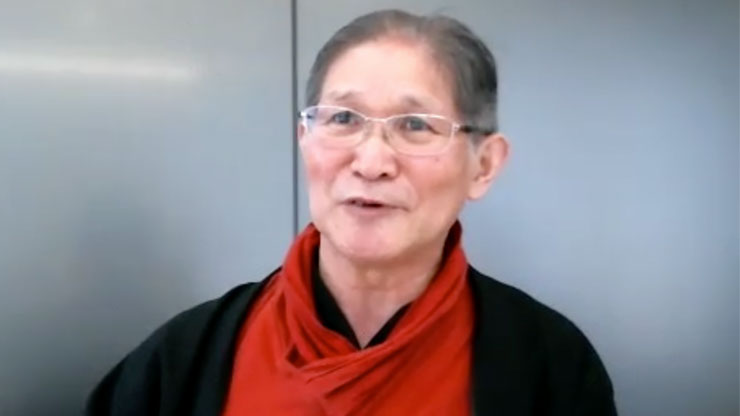

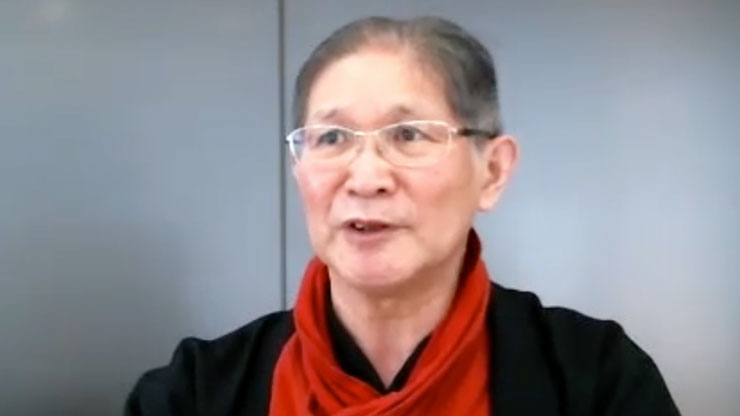

VRやARと身体性の探求にも関わりの深い能楽師・安田登さんには、2021年12月に、2040年におけるメタバースやパーソナリティのあり方、身体性との関わりなどについてお聞きしました。

▼能もVRも観客を甘やかしてはいけない 能楽師・安田登氏が期待する「人の能力」の引き出し方

https://mekanken.com/contents/2567/

しかしながら、対話型AIや画像生成AIなどが想像を超えるスピードで進化しはじめている昨今、改めて私たち人間はAIとどのように付き合っていけばよいのかという問いをアップデートする必要を感じています。数々のVRプロジェクトにも携わる安田さんに、最新の状況を踏まえてVR世界が人間に与える影響、VRとの付き合い方について2023年3月(6月に加筆)にお話を伺いました。

人間はAIをうまく活用しながら、AIにできないことをする

――私たちはAIをどのように活用していくべきなのでしょうか?

私は今、中学校で不登校だった子どもたちをサポートする都立高校(チャレンジスクール)の演劇の授業のお手伝いをしているのですが、その中でVR演劇の可能性を探る授業も行なっています。それもあってさまざまなVR演劇を観ましたが、面白くはあるのですが、感動できるものが少ないと感じています。

今まで観て、すごいと思ったのは2作品あります。一つはロシアのサンクト・ペテルブルグにあるボリショイ劇場が行ったマインクラフト作品『桜の園』、もう一つはイギリスにあるロイヤル・シェイクスピア・カンパニーのモーションキャプチャー技術を使った『真夏の夜の夢』でした。どちらもコロナ禍に入ったばかりのときに作られたのですが、3年経ってもこれらを超えるものはないと感じています。

今のVR演劇の多くがアニメのようなアバターを使い、声もアニメ声が多くなっています。それこそ3年前はマインクラフトのようなアバターの作りでないと、データが重くてスムーズには動きませんでした。でも、今はVR技術の発展に伴い、手足の関節だけでなく、指や表情までもが安価なシステムで表現できるようになったので、このようなものが多くなり、却って感動を与えられなくなっているのではないかと思います。

そこで今はフィジカル(リアルな身体)とVRとのハイブリッド演劇の実験をしています。目の前に肉体を持った人がリアルに動いていて、その背後にそのアバターとVRのワールドを映写するというもので、観客は上演している場に来ていただきます。将来的にはVR上でも同じような体験ができるような仕組みを作りたいと思っています。

上演する作品も夏目漱石のいくつかの作品をコラージュしたような抽象的な作品から始めています。

都立高校のVR演劇の授業の最後の発表会では、生徒が書いた台本で上演をする予定です。そのために脚本の構造を教え、その構造の中で書かせてみる。高校生は柔軟なので、構造を教えると台本はどんどんできあがります。しかし、そのままでは、精度としてはイマイチです。それに対して、私が問いを発して彼らが書き直す。その過程の繰り返しでいいものに仕上がります。

また、ChatGPTを作った脚本生成の実験もしています。ただ、ChatGPTに書かせるだけではダメです。人間だったら、台本を読んだ相手が目の前でつまらなそうな顔をしていたら、すぐに内容を書き換えますよね。ChatGPTに書かせて、演じてみて、観客の反応を見る。もし、つまらなそうだったら、すぐにコマンドを打ち直して、別のセリフを出力させる。

このようなことが人間の力を使わなくてもできる時代が来るかも知れない。その過程に彼らが参加するという経験をしてもらえればと思っています。

――観客がつまらない顔をしていたら、人間は盛り上げる演出に変えられる。でも、AIが自らそういった臨機応変な対応をするのはまだ難しいですよね。

はい。まだ難しいと思います。

しかし、それができるようになるとプログラミング自体もまったく違うものになるかも知れない。それがずいぶん先かと思っていたら、ChatGPTで台本を書いてやり取りをしていると、かなり早い時期に実現するかもしれないと思ってきました。

僕の友人である大学教授たちは、今年の春から学生のレポートがChatGPTで書かれるのではないかと危惧しています。ただ、ChatGPTはまだ嘘をつく。たとえば、今は「能について説明せよ」と指示しても、85%は本当、15%は嘘の回答になってしまいます。

でも、学生がその15%の嘘をちゃんと判断できると良いレポートが書ける。ChatGPTが作ったものを手直しして、正しいレポートにする練習をしていく。つまり、忌避するのではなく、上手に使うことこそが重要です。

――ChatGPTなどの利用には課題もありますが、使い手のリテラシーが上がると、良い方向に作用するということですね。AIの進化によって恩恵はたくさんあると思いますが、反対にどんなリスクが発生すると思いますか?

画像生成AIでいうと2D風の絵はかなり使えるものができています。そうなると、挿絵画家の方はかなり淘汰されるかもしれません。その対策として、当たり前の話ですが、やはり人間にしか描けない絵を描く必要があると思います。

先ほどのチャレンジスクールでは校歌の作詞を歌人・俵万智さんに、作曲を明和電機のヲノサトルさんにお願いしました。すると、入学式でその校歌を歌いながら泣いている生徒がいた。俵さんに聞いたら、ご自身のご子息が子どもの頃に言っていたことを歌詞に取り入れたそうなのです。俵さんはその学校に来る子どもたちのために、ご子息の言葉を取り入れながら素敵な歌詞を書いた。俵さんの作詞はAIには真似できないでしょう。

技術的なことを言うと、今までは絵がうまい人が画家になっていましたが、絵が上手である必要はなくなるかもしれません。しかし、絵心は今まで以上に必要になるでしょう。何を描くかを考え、その良し悪しを判断する力です。これは音楽や文学などの分野でも同じだと思います。

ところで、古代中国で「音楽」という概念が出てきたのは周(紀元前1046年~256年)の時代です。その前の殷の時代には、「楽」という概念はまだ存在しなかったとされています(地名としての「樂」はありました)。その周の時代の「楽」が現在まで発展してきたので、そろそろ音楽や絵ではないアートが生まれてもいいのではないでしょうか。

また、AIが人間を超えるというのはカーツワイル以来、よく言われていますが、それは案外近いのではないかと感じています。それはAIの進化とともに「人間の退化」が進んでいるからです。人間が人間的な対応ができずにマニュアル的な対応しかできなくなって来ている。相手の反応を受け取れない人が増えている。

孔子は「温故知新」といいました。これは、何か問いを与えられたときに「既存の知識を脳内で発酵させることによって(温故)、今まで存在していなかった知見が生み出される(知新)」ことをいいます。これが「知」です。AIを云々する以前に、今でも「問い」の多くを検索エンジンに投げています。さらにAIに投げてしまうことによって、この「知」を使う能力が劣化します。知識は多いけれども「知」は使えない。そんな人が増えます。

人間の退化とAIやロボットの進化、その両者が相俟って、人がAIやロボットに追い抜かれる日は案外近いかも知れない。これが一番大きなリスクのような気がします。

VRで身体を超越した「身体性」がもてるようになる

――メタバースの世界では、視覚や聴覚以外に、今後触覚など様々な感覚が再現できるようになっていきますよね。そういったものが混ざっていくことで、今までとは異なる、新しい体験、新しい芸術が生まれていくのでしょうか?

ちょうど今、「VR曼荼羅」を作ろうというプロジェクトを開始しました。真言宗のお坊さんにお聞きしたのですが、お堂に入るとき、さまざまな仏さまが遍満しているのを感じるのだそうです。そして、そこに自分が入っていき、仏さまと一体化し、あるいは別の世界にも入っていく。曼荼羅の世界に入るには厳しい修行が必要ですが、VRなら近い体験を再現できるかもしれないと考えています。

このとき「身体性」が重要になります。「身体」と「身体性」は違います。身体というのは、皮膚に囲われた内側をいいます。身体性は、身体を超えた抽象的な身体です。日常生活でも、たとえば親しくない人が近くに来ると嫌な感じがする、つまり身体を接していなくても嫌と感じます。また、私たち能楽師は、舞台に出ると、その身体性は舞台全体に広がります。舞台すべてが自分の「抽象的な身体」になるのです。自分を「身体」というカラの中に閉じ込めておくのはもったいない。身体を超えた身体性というのは、むしろVRによってより強く知覚されるのではないでしょうか。

――AIとコミュニケーションを取るようになっていくことで、何を人とみなすのか、その境界線が急速に溶けはじめていると感じます。人間と人ならざるものがどんどん融合していく世界について、どう感じていらっしゃいますか?

紀元前1000年の頃、同じことが行われていたとされていました。「心」という漢字が生まれた頃の話ですが、「禮(=礼、れい)」という、神とコミュニケーションする方法ができたのもこの頃です。神とコミュニケーションできる手法を応用すること、すなわち「禮(礼)」というツールを使うことで他者とのコミュニケーションが効果的に行えるようになりました。

同時に、身体を拡張するものとして家畜とのコミュニケーションが始まりました。馬などを使って人間の足を拡張することで、遠くまで行けるようになったのです。これも「禮(礼)」の一種として数えられました。現代の身体拡張がロボットなので、ロボットのプログラミングなども「禮(礼)」だといえます。

ちなみに、その少し前に生まれたのが「文字」ですが、文字は脳の拡張ツールです。

そこから約3000年経った今、新たに身体や脳を拡張するものとして、AIやAIを備えたアバターやロボットは、全く新しい「禮」の出現と言えるのかもしれません。

――メディアや広告においても、新しい概念が出てくる可能性はあるのでしょうか?

漢字には「音(おん)」と「訓」がありますが、中国から漢字が入って来たとき、日本になかった概念には訓が付きませんでした。たとえば「死」や「感」などです。そのカテゴリーの文字のひとつに「信」があります。動詞は「信じる」というように音である「シン」にサ変動詞を付けています。訓がないということは、かつての日本人は「信じる」という概念を持っていなかったということです。

たとえば、ペンを見せて「ここにペンがあるのを信じますか?」と聞くことはないですよね? つまり、「信じる」とは「ないものをあると思う」こと。あらゆる宗教では「信仰」を大切にしますが、この精神活動を取り入れることによって仏教が日本で広がりました。文字も「信」がベースになっています。「鹿」という文字を見ると、みなが鹿を想起する。しかし、現在、この「信ずる」ことの急速の変化、および進化が起きている可能性があります。

「信」の旁(つくり)に「言」がつくことからも分かるように、言葉によって非在のものをここにあらしめるのが「信」であり、非在のものと人との仲介を「言葉(文字、絵、写真、動画)」で行うのがメディアです。そして、原義としての広告とは、たとえば王が言ったことをメディアによって広く知らしめることで、これも「禮(礼)」の一種です。そして、それはそのメディアへの「信」が基礎となっています。

現代は、テレビや本などの権威あるメディアよりもYouTubeの方を「信じる」人が増えています。これは全く新しい「信」の出現が求められていて、広告においても同じことがいえるのではないでしょうか。

ブラッシュアップしながら、私たちは変化していく必要がある

――「未来」という概念がなかった時代は、生け贄になることを恐怖と捉えていなかったと聞きました。ですが、「心」「時間」という感覚が生まれて、人々は死に対する恐怖心や不安感を感じるようになったそうですね。VRは、時間や心にどんな影響を与えると思いますか?

今の言語でそれを説明するのは難しいかもしれません。なぜなら、時間の概念は現時点では言語化できていないからです。今のところ、時間は「長い」、「短い」などという距離の形容詞を借りて表現しています。つまり、二次元の存在でしか把握できていない。だから、未来に対する不安が出てくるわけです。

先ほど「VR曼荼羅」の話をしましたが、曼荼羅は3D世界と、もう1つの世界を行ったり来たりしています。そういう感覚がもてるようになると、違う時間空間が生まれるのではないでしょうか。

――生まれたときにVR体験が存在しているVRネイティブ世代には、今とは違う時間空間が一般的な感覚になるのかもしれません。一方、これまでの人生でした体験がどうしても影響してくるので、後からVR体験をした人が完全に適応するのは難しいかもしれませんね。

僕は、中学を卒業したらほぼ全員が漁師になる地域で育ちました。そうなると、漁師以外の選択肢を考えることは不可能に近かったんです。でも、東京の人は、親の仕事を継ぐのがマストではなかった。最初はそれに違和感がありましたが、今はそれが当然だと思っています。

それと同じように、VRネイティブではない人も、かなり柔軟に適応できるのではないでしょうか。ただし、人によると思いますが。

「心」が存在しなかった世界では、未来も過去も考えられませんでした。つまり敵が来ると、逃げるか戦うかしかないのです。それが先ほどおっしゃっていた、ある民族の人たちが「生贄」になっていた時代です。「心」が存在しない世界の人たちが、今の私たちのように計画を立てることで、強大な敵をやっつけられるかもしれないと知ったら、それはユートピアです。

「心」が当然のようにある現代は、その心の副作用である「不安」や「後悔」によって苦しめられている時代です。今後VRによって「時間」に対する感覚が代わり、「未来に対する不安がない、過去に対する後悔がない」という感覚が当たり前になっていく可能性があると思います。

それを一歩進める可能性として注目したいのは「Apple Vision Pro」です。Appleはこの製品をVRやARのようなXRではなく、「空間(Spatial)コンピューティング」と位置付けました。パーソナル・コンピューティング、モバイル・コンピューティングと続いた流れでの「空間コンピューティング」です。

私たちの思考は「定着」されたものをベースに行われます。そして、その定着は、今は文字や写真、動画などの二次元が中心ですので、思考も二次元的になります。それが空間という三次元空間への定着が基本になると、思考そのものも変わって来るのではないかと思います。子供の頃から絵を平面ではなく三次元空間に描く、そんな子が大人になったときの思考の変化は、文字を知らなかった世代の人たちと、文字を知った世代の人たちとの違いほどもあるように思います。

――その一方で、何か新しく危惧することが生じるでしょうか?

あると思います。その時代になったらなったで、新しい何かが生まれているはずです。

かつて「未来」という概念を手に入れることによって、生け贄になることから解放された人たちがいました。それによって自分の身体が毀損されることから自由になったわけですが、一方でそのためのツールである「心」によって引き起こされる不安や後悔から、自分自身の身体を自分自身で毀損してしまうという自殺が増えました。これは、「心」の大きな副作用です。

VR的な世界によって不安や後悔がなくなったときには、それに代わる副作用が生まれるのではと思っています。

VRは大きな力を持っています。ただし、VRが影響を与える世界は決してユートピアだけではなく、その後には大変なことが待っているでしょう。しかし、人は何千年に1回、それをブラッシュアップしながら変化していく必要があると思うのです。

弱い人に合わせると全体の生存確率が高くなる

――これからメタバース内が楽しくて居心地の良い空間になっていくと、同じ価値観の人同士としか関わらなくなってしまう人、リアルとオンラインの世界を行ったり来たりする人などが出てくると思います。その際、社会はその状況をどう受け入れていけばいいのでしょうか?

ずっとオンラインにいることが好きな人もいれば、時々は人とリアルで会いたいと思う人もいる。その全員にとって居心地の良いフィジカルな世界が存在しているのが理想で、それぞれがちゃんと受け入れられる場所があるといいと思います。

ちなみに、鳥の群れが移動するとき、中心になるのは最も弱い個体だそうです。理由は、生存確率が一番高くなるからだと言います。鳥のシステムをそのまま真似するのは行き過ぎですが、学べるところがあるのではないでしょうか。

――登山パーティーも同じだと聞いたことがあります。一番弱い人が前方にいてそのスピードに合わせて行くのがよい。弱い人に合わせて動くほうが、全体的には早く動けるのだそうです。

実は先週、捻挫をしてしまったのですが、そうなると当然、捻挫した足をかばうように動きますよね? 僕たちの身体は弱いところがあったら、それに従うようにできています。それと同じで、弱者に従うのが健全な共同体、社会ではないでしょうか。

――最近、安田さんが関わっている面白い試みはありますか?

少し前から「VRカウンセリング」の試みもしていますが、これは「VR曼荼羅」とも関係し、「VR曼荼羅カウンセリング」についてもミーティングを進めています。マインドフルネスが禅をベースにした「集中」系のものなのに対して、「VR曼荼羅カウンセリング」は拡散系のものです。こちらの方が得意という人もいると思いますので。

また、「VR演劇」は劇場に来られない人でも演劇を観たり、出演したりできるもの、「VRカウンセリング」は精神科に来られない人でもカウンセリングが受けられるもの、というところから始まりましたが、そろそろ次に行く段階がきています。

リアルな演劇よりも感動させられる「VR演劇」や、リアルなカウンセリングよりも効果がある「VRカウンセリング」ができたときに初めて、VRの存在意義がある。それを実現するべく、今まさに試行錯誤しながら実験中です。

2022年末、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』を人形と人間とのコラボで上演しました。出演者は25名ほどでした。僕は出演とともに演出をする立場にいたのですが、演者全員が集まったのは公演当日だけでしたし、こちらからは指示を出さずに「自由にやってほしい」と伝えました。だから、何が起こるか分からない面白さがありました。VR演劇などもそんなふうにインタラクティブにできたらいいな、と思っています。

――昔の人たちも最初から答えを持っていたわけではなくて、いろいろなことを体験しながら試行錯誤していたのかもしれませんね。

僕も答えは分かりませんので、今はいろいろと実験を繰り返している最中です。歴史は、検証されながら続いていくのがいいところだと思います。能を広めた世阿弥も「してみて善きにつくべし(やってみて、いいのを選択するのがいいよ)」という言葉を残しています。

2023年3月14日インタビュー実施(6月12日加筆)

聞き手:メディア環境研究所 冨永直基、山本泰士

編集協力:矢内あや+有限会社ノオト

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。