メディア環境を語る 中国新聞社・増田泉子氏が考える「地域の未来のために、地方紙だからこそできること」

メディア環境研究所では、デジタル化によって大きく変化したメディア環境をスクリーンという視点から捉えるため、従来から実施中の「メディア定点調査」に加え、2023年9月、新たに「スクリーン利用実態調査」を立ち上げました。その調査結果をベースに、有識者と今後のメディア環境について考える連載を行っています。

第3回は、中国新聞社 地域ビジネス局長の増田泉子さんに話を聞きました。

編集から販売、広告へ。多様なキャリアから新聞の価値をつくる

――増田さんは新聞社の中で、さまざまなご経験をされてきたそうですね。増田さんのキャリアを追っていくと、新聞社の多様なビジネスや新聞業界がおかれている環境の変化が見えてくるのではないか、と考えています。まずは、入社から現在に至るまでのご経歴を教えていただけますか?

私は1986年に中国新聞社へ入社しました。男女雇用機会均等法が施行されたのと同じ年ですね。そのころ、新聞社は社内にいろんな仕事があることから、「職種のデパート」と呼ばれていました。

最初は記者職だったのですが、せっかくなら社内異動をして他のこともやってみたいな、と思っていたんです。それで2007年に販売局へ異動しました。

――記者職から異動を希望するのは珍しいのではないでしょうか?

そうですね。もう少し読者や地域の反応を知りたい、という気持ちもありました。また、私の同級生、特に女性は転職をして、苦労しながら頑張っていて。それに比べると、1つの会社にずっといるのはカッコ悪いな、という気持ちがあったのかもしれません。

販売の仕事は楽しかったですね。新聞販売店の所長さんたちといろいろな話をして、「記者たちが奮闘してつくっている新聞を読んでもらいたい」「どうすればもっと売れるのか」と日々考えていました。

販売店といっても、新聞の編集に理解を示してくれる人もいれば、そうではない人もいます。多様な考えを持つ人たちと1つの目標に向かっていく中で、たくさんの学びがありました。

――販売局では、具体的にどういう施策を?

当時はまだ新聞の発行部数は今ほど下がっていなかったのですが、たとえばマンションのセキュリティーが厳しくなり、購読者の住まいがある階まで上がって新聞を届けることができず、1階の集合ポストに配達するしかないといった状況が起き始めた頃で、危機感はありました。

そこで、編集部にヒアリングして「来週の中国新聞の読みどころ」を作り、販売店に流し始めました。熱心な販売店はそれをチラシにしたり、ポスティングして販売拡大に使ったりしていましたね。来週どんな記事が出るかという新聞の「予告」は、当時は珍しかったと思います。

宅配による定期購読以外にも、何かのきっかけで買ってもらう機会を増やせないか、と考えるのも面白かったです。その一つとして、広島東洋カープのグッズショップで新聞を販売してもらいました。新聞はカープを知るための情報ツールという位置づけですね。球団にかけあったら、話がすぐまとまって実現したんです。今もマツダスタジアムで売っているんですよ。

その後、新聞の読者組織の事務局長などを経て3年間だけ編集に戻り、広告会社(中国新聞広告社 現中国新聞アド)へ出向になりました。

――記者として新聞紙面をつくる。販売では、その紙面を読者に読んでもらう施策をつくる。広告は、編集や販売とはまた違う仕事ですよね。広告で稼ぐことに抵抗はなかったのですか?

新聞社の広告部門ではなく広告会社ということもあって、むしろ「できないことはない」という感覚でしたね。企業の経営者と話をして、困っていることを聞いたら何でも持ち帰って相談しました。自社で解決できなくても、誰かに繋ぐことならできますから。

「○○の人を紹介してほしい」と言われて、まったく知らない人でもなんとか探し出したり……。そこは、記者の図々しさが役に立ったかもしれません。

販売や広告を経験したからこそ、「新聞を売るのって、すごく大変なことなんだ」と身に沁みました。いくら良い紙面をつくっても、そんな簡単には売れないぞ、と。

地元のクリエイターを発掘して、活躍の場を提供

――増田さんは今、新聞の価値をどう捉えていますか?

紙面の話でいうと、記録性やメッセージ性はもちろん、「記憶」にも強みがあると思っています。例えば、普段はまったく広報をしていない会社でも「創立○○周年記念で新聞広告を出したい」と考えてくださることがあります。

地域や社会に向かっての宣言や、企業の存在を知らせるメモリアルなタイミングで新聞を使う。そこに新聞の魅力を感じている人がたくさんいることは、広告会社時代に気づきました。新聞広告費は高いというイメージがありますが、チラシを制作して家庭まで配布するのと比べると、それほど高くはありませんし、なにより新聞が持つ信頼性や公共性が価値になっていると思います。

あとは地方で頑張っているデザイナーに対して、新聞広告に携わってもらう機会をつくりたいですね。地域のクリエイターと広告を出稿するクライアントを繋ぐ。これは、地方紙にしか担えない役目だと思っています。

――いい取り組みですね。何か具体例はありますか?

当社も実行委員会に入っている「ひろしまフラワーフェスティバル」というイベントでは、開幕にあわせて中国新聞紙面でラッピング企画を実施しています。昨年は初めて広島アートディレクターズクラブ(HADC)に依頼して、紙面デザインのコンペを開催しました。

作品が採用されたデザイナーの中山慎介さんは、すごく喜んでくれて。「刷り出しを見たい」とおっしゃって、夜中に印刷工場まで行かれました。中山さんの作品はHADCの年間グランプリにも選ばれたんですよ。

――新聞広告と地域のクリエイターを繋ぐ、というのは新たな視点ですね。

若いクリエイターは、新聞広告と聞いてもピンとこないかもしれません。でも、中国新聞の朝刊は50万部近く発行していて、地域の人に読まれているんです。そこに自分のデザインが載るのは、すごく大きなことだと思います。

この事例のように、地産地消ではないけれど地方紙だからできることはまだあるはず。地元の企業や才能を発掘して、もっと活躍の場を提供していきたいですね。

異なる発想を集めて、新聞の未来をつくる

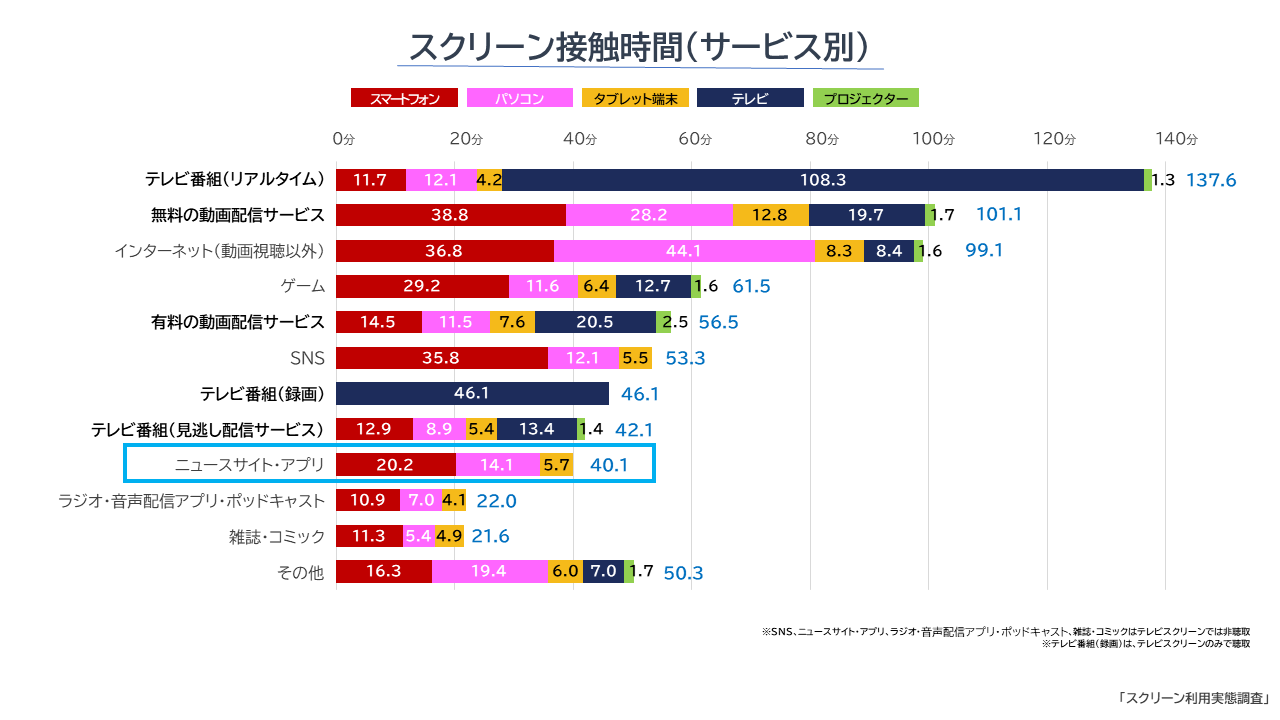

――メディア環境研究所が実施した「スクリーン利用実態調査」によると、ニュースサイト・アプリを読む時間は1日あたり40.1分という結果でした。増田さんはどう捉えましたか?

40分あれば、読み慣れている人なら1日分の新聞を読めます。「じゃあ、新聞を読んでくれればいいのに」とも思いますが、実際にはスマホでは細切れに読んでいて、足していくと40分になるということでしょう。

今、新聞社は販売や広告収入が下がっているので、新しいビジネスの開拓に必死です。もちろんそれも大事ですが、新聞社の本業は労力をかけて情報を集め、記事にすることです。もっと若い人の力を借りながら、新聞社が発信する情報の価値をどう高く売っていくかを考えなければなりません。

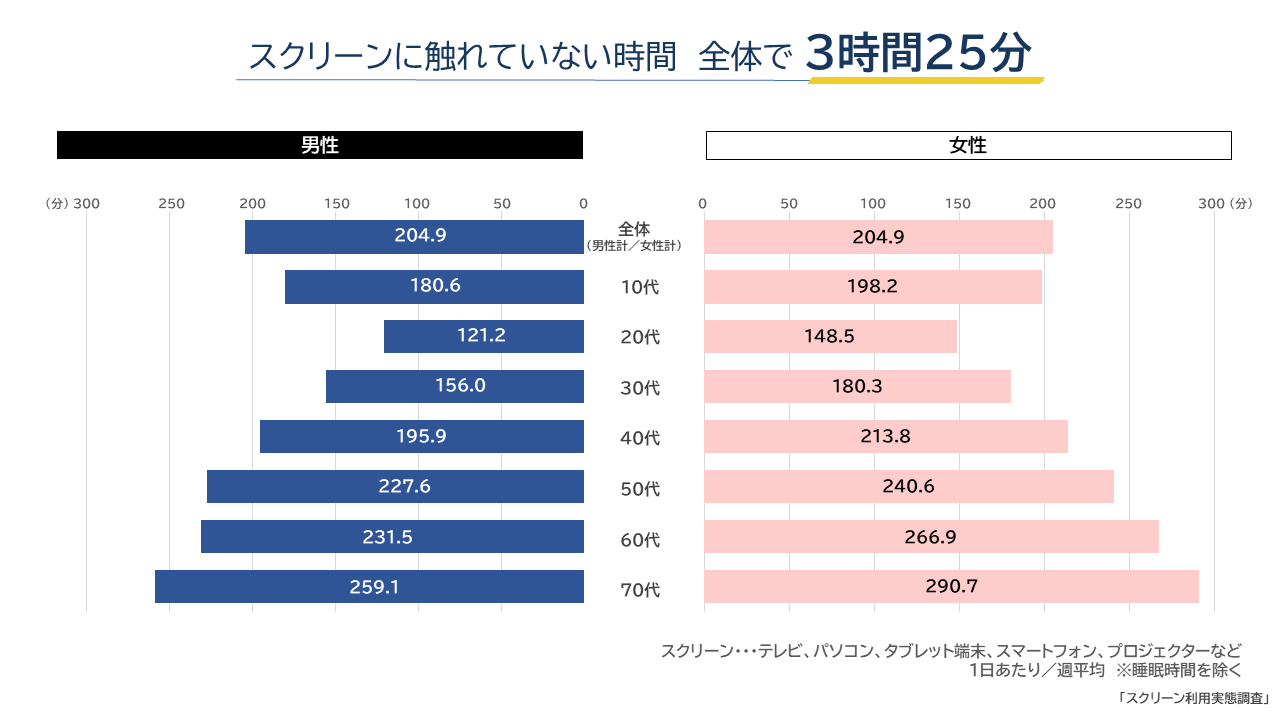

――世代の話でいうと、「スクリーン利用実態調査」では20代の男性が最も長くスクリーンに触れています。起きている時間のうち、スクリーンに触れていない時間は1日あたり約2時間でした。

中国新聞も、若い人に読んでもらうべくデジタルにシフトしています。最近になって分かってきたのは、紙の記事をそのままデジタルにするだけではダメだということ。

私が記者だった頃は、記事は「最初に結論を書いて、なるべく短く」が基本でした。でも、デジタルでは、「そもそも」から始まる長い記事だったり、場合によっては結論もないなど紙とは文体が違います。

そこで、35歳以下の人を対象にした、広島の暮らしと仕事のためのニュースサプリ「中国新聞U35」というサイトをつくりました。

地域おこしなどでは、「よそ者・若者・ばか者が大事だ」と言われていますよね。それは言い換えたら多様性ということです。新聞業界ももっとカラフルになる必要があります。似通ったアイデンティティの中で生きてきた人ばかりで悩んでいても未来がないと思いませんか。

新聞業界以外から異なる発想の人を集めて、私たちの悩みに対して意見を出してもらう。それを聞き入れることができるかどうか、が大事です。100年以上続いた新聞のビジネスモデルがよくできているので発想の転換は大変かもしれませんが、新聞の未来をつくるためにやらなくてはいけません。

最近では他の新聞社も、若手だけでプロジェクトチームをつくったり会社のパーパスを考えたりしています。そこから上がってきたものを、どうやって全体に反映していくかが課題ですね。

ミッション、ビジョン、バリューを策定。新聞社も「普通」の企業へ

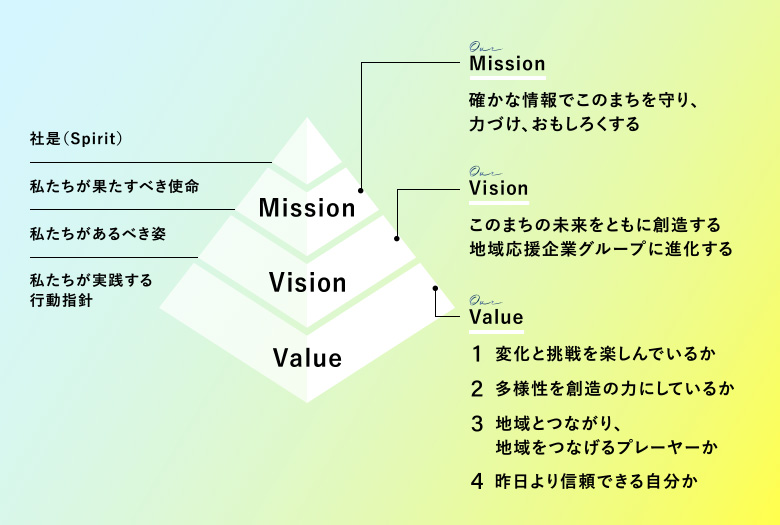

――パーパスの話が出たので、中国新聞グループが2022年に策定したミッション、ビジョン、バリューについて教えてください。

このミッション、ビジョン、バリューは、創刊130周年の節目に、経営陣ではなく23人のメンバーが中心となって多様な社員やスタッフの声を紡いで、議論を重ね、まとめた言葉です。

新聞社って、地域で特別な存在と見られてきた面があると思います。だからなのか、ミッションもビジョンも中期経営計画も無かったんです。でもそれじゃダメだ、と。

新聞社も、あくまでも広島の一企業。中国新聞社は、良い意味で「普通の会社」になろうとしています。2020年には、社長が「スマイルワーク宣言」を発表しました。

――具体的にはどういう内容ですか?

ハラスメント防止、柔軟な働き方の実現、業務の見直し、ダイバーシティの実現ですが、端的に言うと、ちゃんと挨拶して笑える職場にしよう、という内容です。「そんな幼稚なこと?」と思われるかもしれませんが、私は賛同しています。新聞社には「挨拶しない方が価値は高い」と思っている人もまだいて。それが、いかに異常なことか理解してほしいんです。

――新聞を取り巻くメディア環境は厳しいですが、最近では生成AIを悪用したフェイクニュースの爆発的な増加によって新聞社の信頼性が見直されているのではないかと感じています。若い世代も「新聞=正確な情報源」と認識しているのではないでしょうか。

そこは半々かもしれません。SNSでは「中国新聞が書いているから、違うんじゃないか」という風な言い方をする人たちもいる一方で、サンフレッチェ広島やカープの情報であれば「中国新聞が発表したから本当だ」となることもあります。

新聞が読まれなくなってきているとはいえ、コアなファンはたくさんいます。その人たちの意見をちゃんと受け止めること。やはり双方向じゃないとダメだ、という意識はありますから。

新聞の確かな情報で「おもしろくする」

――DXによって、情報はどんどんボーダレスになっています。新聞社の方々は、どれくらい世界を意識しているのでしょうか?

中国新聞もかつては、原爆・平和分野をメインとして、今よりもっと海外取材をしていました。地方紙だけど世界と繋がっている感覚があったし、原爆・平和問題に関心があるジャーナリスト志望の人が全国から集まっていましたから。そういった取材活動は、近年は少し縮小しているかもしれません。

――今世界では戦争、紛争が多発しています。若い世代ほど「平和は当たり前じゃない」と思っているかもしれません。

確かに、中高年よりも若い世代の方が、環境問題や世界の平和についてちゃんと考えている感じはありますね。むしろネットで直接、世界と繋がっている気もします。

――とはいえ、細切れに情報接触される時代に、時系列で知識を伝えていく必要はありますよね。

そうですね。「4~50年前のことなら、知っているのが当たり前」という感覚が通じなくなっている気がします。そういう知識を得るためには、新聞ってすごく良いツールだと思うんです。

ただ、情報がてんこ盛りの今の時代にフィットさせないといけません。先ほど挙げたミッションでいうと、「確かな情報でこのまちを守り、力づけ、おもしろくする」の「おもしろくする」が肝だと考えています。真面目過ぎるとつまらなくなってしまう。どうやって新聞を「おもしろくする」か、そこが重要なポイントだと思います。

2024年1月19日インタビュー実施

聞き手:メディア環境研究所 新美妙子

編集協力:村中貴士+有限会社ノオト

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。また、博報堂DYメディアパートナーズは、2025年4月より統合して博報堂になりましたが、サイト内の社名情報は掲載当時のものとなっています。