ローカルテレビ局コンテンツの新たな流通&ビジネス ~「LCB (Local Contents Bank)」の挑戦の今~ @メ環研の部屋

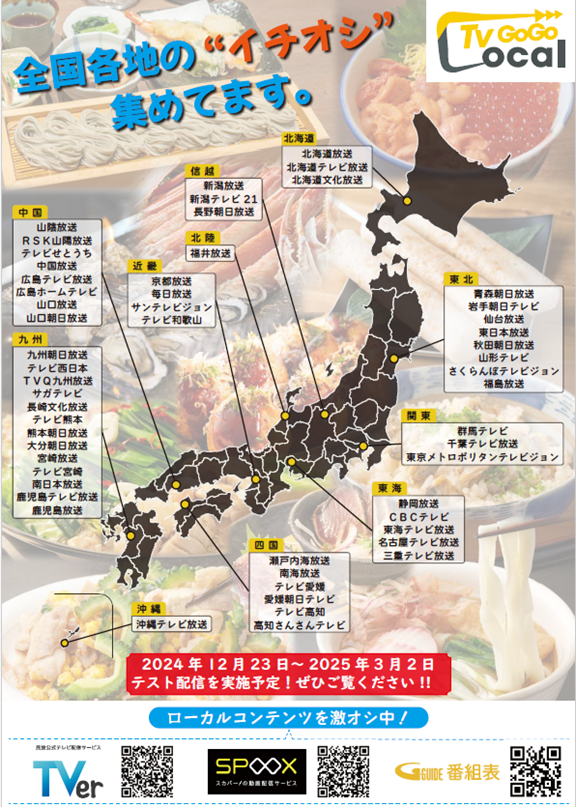

2024年12月より、全国55局のローカル局が参加したプロジェクト・LCB(Local Contents Bank)の実証実験がスタートしました。ローカル局が制作した多様なコンテンツを集めてタグ付けし、さまざまな取り出し方ができる仕組みです。全国の“街ネタ”を集めたプレイリストは現在、TVerとスカパーJSATの有料動画配信サービス・SPOOX、ウェブブラウザ版電子番組表・番組表.Gガイドから配信されています。系列局の垣根をまたいだ取り組みには、どのような背景があったのでしょうか。

今回は、北海道テレビの阿久津友紀さんをゲストに迎え、LCB立ち上げに至る経緯や、実証実験のコンセプトと内容、そして地方局コンテンツの可能性について語っていただきました。担当は、メディア環境研究所 上席研究員の森永真弓です。

ローカル局のコンテンツを「ためて、ととのえる」

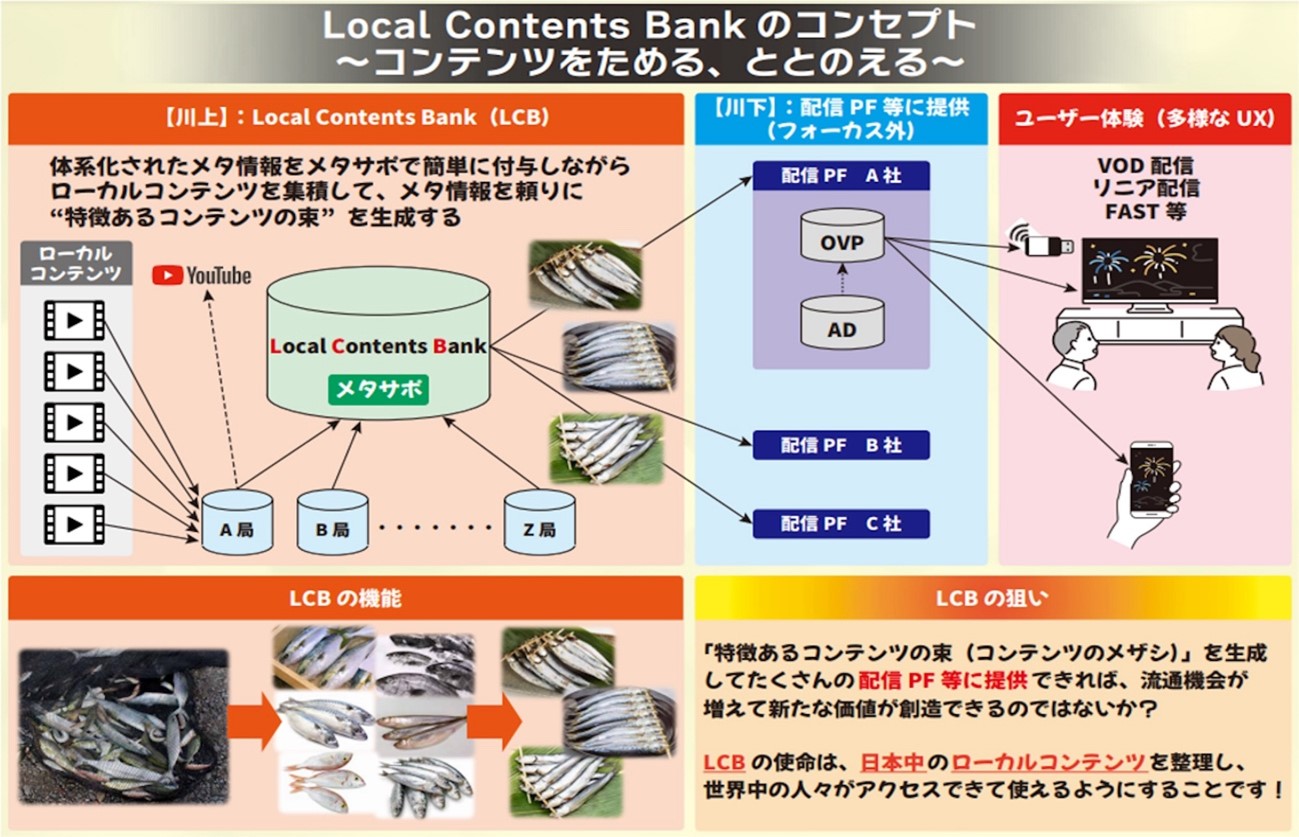

LCBは、各放送局のローカルコンテンツを横断的に集積し、特定のキーワードにもとづく“コンテンツの束”を通じて、ローカルコンテンツの再価値化を図る取り組みです。

北海道から沖縄までの地上波民放55局が参加し、2024年12月からA-PAB(一般社団法人放送サービス高度化推進協会)の支援により、2025年3月2日までの予定で実証実験が続けられています。

阿久津氏がローカルコンテンツの力を再認識したきっかけは、5年前にさかのぼります。当時、北海道テレビの報道部に所属していた阿久津氏は、2019年に乳がんに罹患。自身の闘病の様子をセルフドキュメンタリーとして撮影し、YouTubeにアップしたところ、大きな反響がありました。

その後、番組化やWebメディアでの記事化を経て、書籍を出版。がん教育の授業動画の制作にも携わりました。北海道エリア以外への広がりから、「ネット空間ならローカルというエリアの制約を超えて戦えるのでは?」という大きな手応えを得たといいます。

しかし一方で、「人が足りない」「お金がない」という慢性的な課題がありました。ネットのもつ力はよく理解していても、配信ビジネスを立ち上げるリソースはないのが現実。日々ロケに出かけて情報番組を制作しているにもかかわらず、そのコンテンツを再利用する仕組みもありませんでした。

旅行先のホテルでテレビをつけると、ローカルの情報番組でグルメや観光地を案内していることがあります。「過去の放送が配信で見られたら、旅行がもっと豊かになるのに……」とか「来る前に知りたかった!」とよく思うんですよね。「もったいない、もっとネットにアップされていればいいのに」って。

ローカル局のコンテンツって、しっかり取材した情報なんです。例えば、ラーメン店の取材ならきちんとアポを取り、調理場に入って、できるまでの全ての過程を何時間でも撮りますから。その撮った素材を各プラットフォーム用の仕様に編集し直して、タイトルや説明文をつけて、メタタグを付けてアップする、といった作業をこまめに行っていく時間もお金も人材も足りていない、ビジネス化できていないんですよね。

各ローカル局のコンテンツを集めて、収益を得るきっかけを作れないだろうか。そこで、有志を募ってスタートしたのがLCB(Local Contents Bank)の実証実験です。当初は10数局から始まった取り組みでしたが、全国に声をかけてみたところ、55局が集まったそうです。

LCBのコンセプトは「コンテンツをためる、ととのえる」。配信プラットフォームをオリジナルでゼロから作るわけではなく、ローカル局が作ったコンテンツを集積し、様々な動画プラットフォームで活用できるように整えることを目指しました。

LCBは、コンテンツの流れの川上に位置します。LCBで開発した「メタサポシステム」に各局がローカルコンテンツをアップロードし、コンテンツの内容を表すメタ情報を付与。こうした情報を元に“コンテンツの束”を生成し、川下に位置する配信プラットフォームに提供するという流れです。

コンテンツの束とは、言わば「コンテンツのメザシ」。網にかかった魚を並べ、食べたいものを選んで串に刺すメザシのように、あるテーマに沿ったコンテンツを束ねた「メザシ」を作るわけです。

「ラーメンネタのメザシ」や「鍋ネタのメザシ」みたいなものが、全国のローカル局の動画から作れるわけですね。

そうです。生成した「メザシ」は、配信プラットフォームに提供され、VODやFAST(Free Ad-supported Streaming TV)などの形で視聴できます。日本中のローカルコンテンツを整理して、ゆくゆくは世界中の人々にアクセルできるようにすることが、LCBの使命です。

AIで省力化を図りながら、動画を自由に組み合わせる

LCBの実証実験は、1年以上の準備期間が設けられました。ローカル局の人手不足を受けて、システム開発では徹底的な省力化が行われたといいます。

「メザシ」の生成に必要なのが、コンテンツにメタ情報(メタタグ)を付与すること。けれど、ただでさえ人が足りないローカル局がメタタグをつけるためだけに人員を割くわけにはいきません。そこで、AIを活用した省力化を図っています。

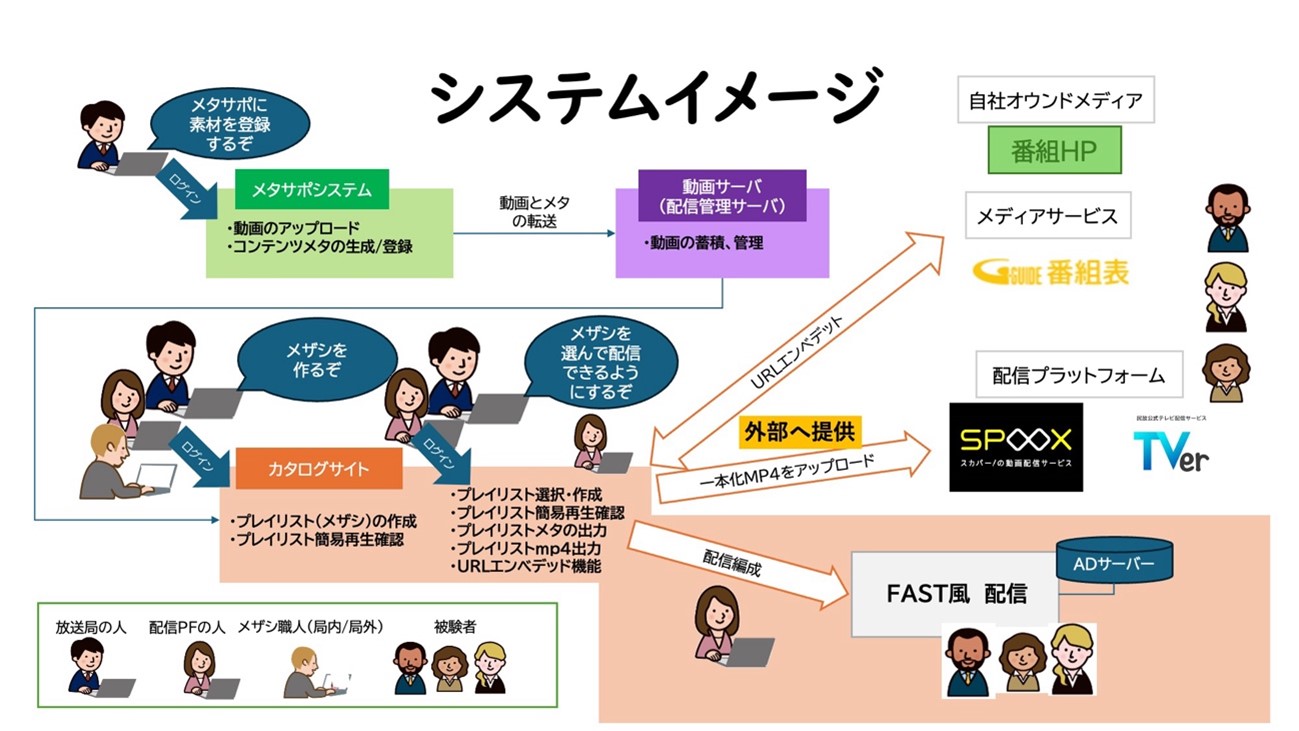

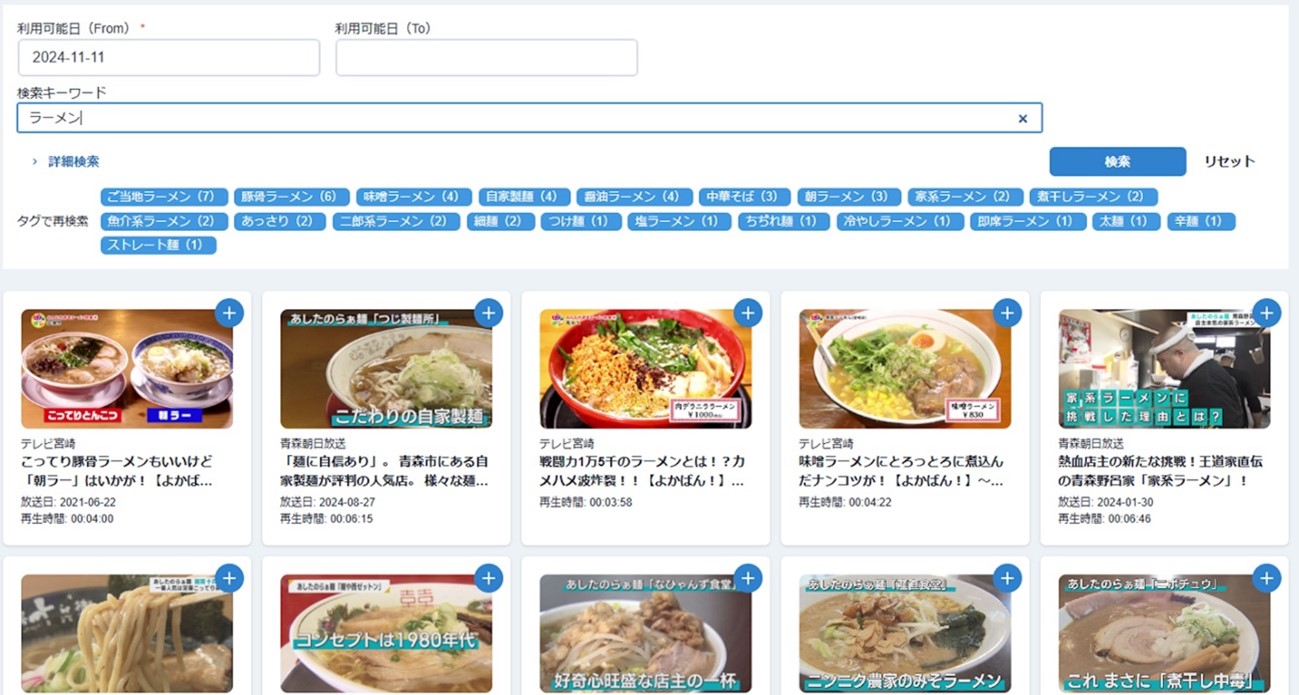

LCBのシステムを使う際は、まず各ローカル局の担当者がメタサポシステムに動画をアップロードし、サムネイルやメタタグを設定します。メタタグは手動で設定できるほか、「AIのおすすめ」から選ぶことも可能。AIがアップロードされた動画の内容を自動で認識し、「醤油ラーメン」「地元メシ」といった候補を挙げてくれるのです。

AIに導入した辞書により、「SNS映え」「グルメ」といった、検索されやすいキーワードも同時に提案してくれます。また、手動入力で起きがちな「ラーメン」「らーめん」「拉麺」といった表記ゆれも、「AIのおすすめ」タグを選ぶことで防ぐことができ、誰でも同じクオリティでメタタグの付与作業ができるようになりました。

辞書のメンテナンスは日々行っているのですが、一番の課題は地名です。AIは日本の難読地名がまだ得意ではないので、人間が手動で入力して学習させています。それでも、たくさんのタグを一瞬で付けられるのは非常に楽ですね。

タグ以外にも、AIはコンテンツの概要の要約もしてくれます。動画の内容の文字起こしテキストデータを作り、配信先に合わせて20文字程度や150文字程度の文章をAIが出力。人間はその内容を確認して手直しするだけで作業が完了するため、番組概要を作る負担を軽減できます。

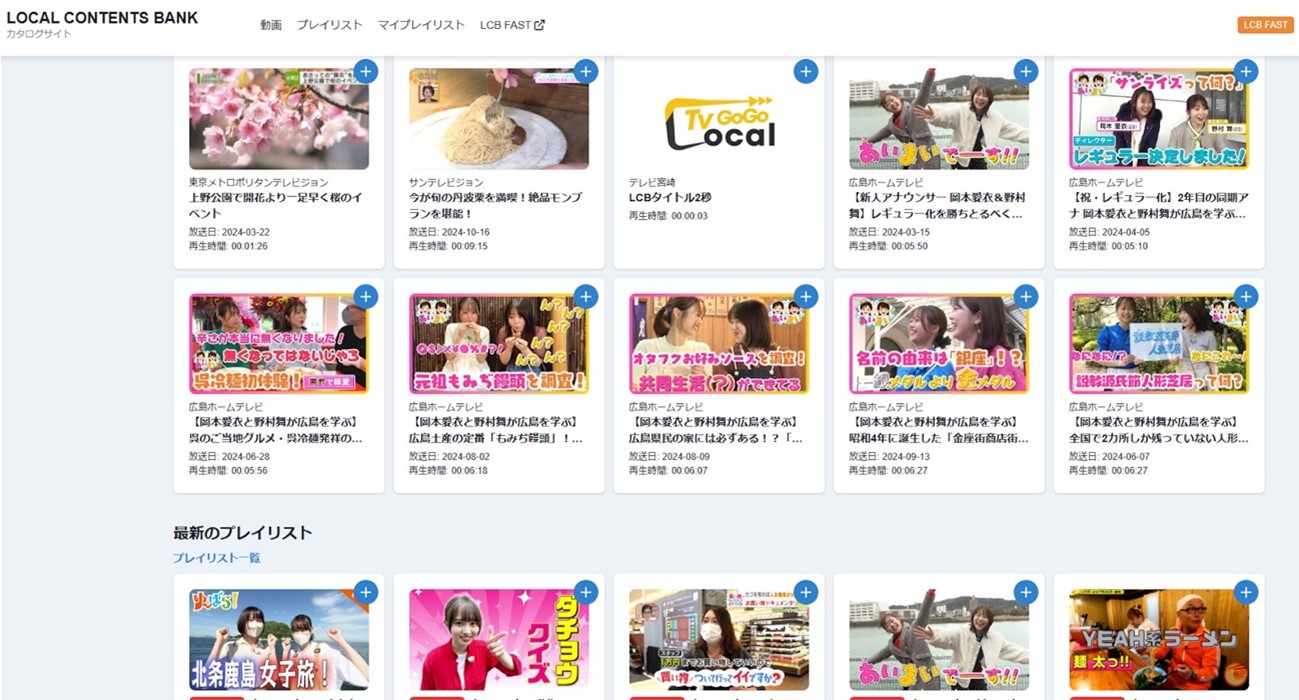

こうしてメタサポシステムに蓄積された動画は、カタログサイトで一覧になります。実は実験参加している局のスタッフ達は、ここで他局のコンテンツに触れることで「こんなやり方があるのか」と勉強にもなる効果が生まれているそうです。

このカタログサイトから、ローカル局や配信プラットフォームの担当者が、各局の動画をキーワードで横断的に検索して、「ラーメンまとめ」や「北海道まとめ」などのプレイリスト(メザシ)を作ることができるのです。

プレイリストには、動画と動画の間にCM枠を入れられる機能もあり、いずれはマネタイズも考えているそう。「ゆくゆくはプレイリストで得られた収入を各局に配分することができれば」と阿久津氏は話します。

プレイリストを作成した後は、1本の動画にまとめたものをMP4ファイルに書き出し、外部の配信プラットフォームへ提供します。また、埋め込みプレイヤータグ(VOD)も生成でき、自社のホームページ上に動画を埋め込むといった展開も可能です。

動画の内容がすべてテキスト化されるという話がありましたよね。ということは、AIで翻訳して字幕をつけて、海外に渡すこともできそうです。

確かに、開発次第では字幕の付与まで自動化できるかもしれませんね。AIで簡単に訳したものをカタログサイトに並べておいて、海外から「これを買いたい」とオファーがあったらお金をかけてローカライズする、という展開もできそうです。

3つの配信プラットフォームでの実証実験

今回の実証実験では、TVer、SPOOX、G-ガイドWebが外部の配信プラットフォームとして参加しています。

TVerでは「全国55局とっておき“街ネタ”特集」と題して、「ラーメン」「ご当地グルメ」「ぶらり旅」「動物」といったジャンルごとに“メザシ”が作られています。

また、TVerには「ご当地番組」というカテゴリーがあり、エリアごとにローカル番組が一カ所にまとめられています。そのエリアの街ネタ特集も含まれており、エリアに興味がある人がご当地の街ネタにもたどり着けるようになっています。

各ローカル局の方に「こういうテーマでメザシを作ってください」と依頼するのですが、それぞれ工夫が凝らされていて面白いですね。どの動画をどう並べるか、すごく考えて作られているのがわかります。

例えば、「今日は疲れていてテンションが上がらない、淡々と穏やかな動画だけ見たい……」という要望に応えるコンテンツって、ローカル局で作れますか?

実は「AIが選んだ癒やされる動画」という特集があります(笑)。株式会社ビデオリサーチに動画に含まれる感情を解析してもらい、「癒やされる」「情緒がある」というメタタグでメザシを作りました。感情によるまとめにも可能性を感じますね。

一方、スカパー!の動画配信サービス・SPOOXでは「全国“街ネタ”チャンネル」と題して、あえてエリアごとではなく、全国各地の街ネタをひとつにまとめる作りかたをしています。

「全国スポーツ・アクティビティ特集」に「ニッポン味めぐり」……。これこそ翻訳して海外に出したいですね……!

全国の素材をまとめたメザシも、また違った面白さがあるんですよね。どのテーマのメザシを、どのプラットフォームに置くのが最適なのかは、これから練っていかねばならないポイントだと思っています。

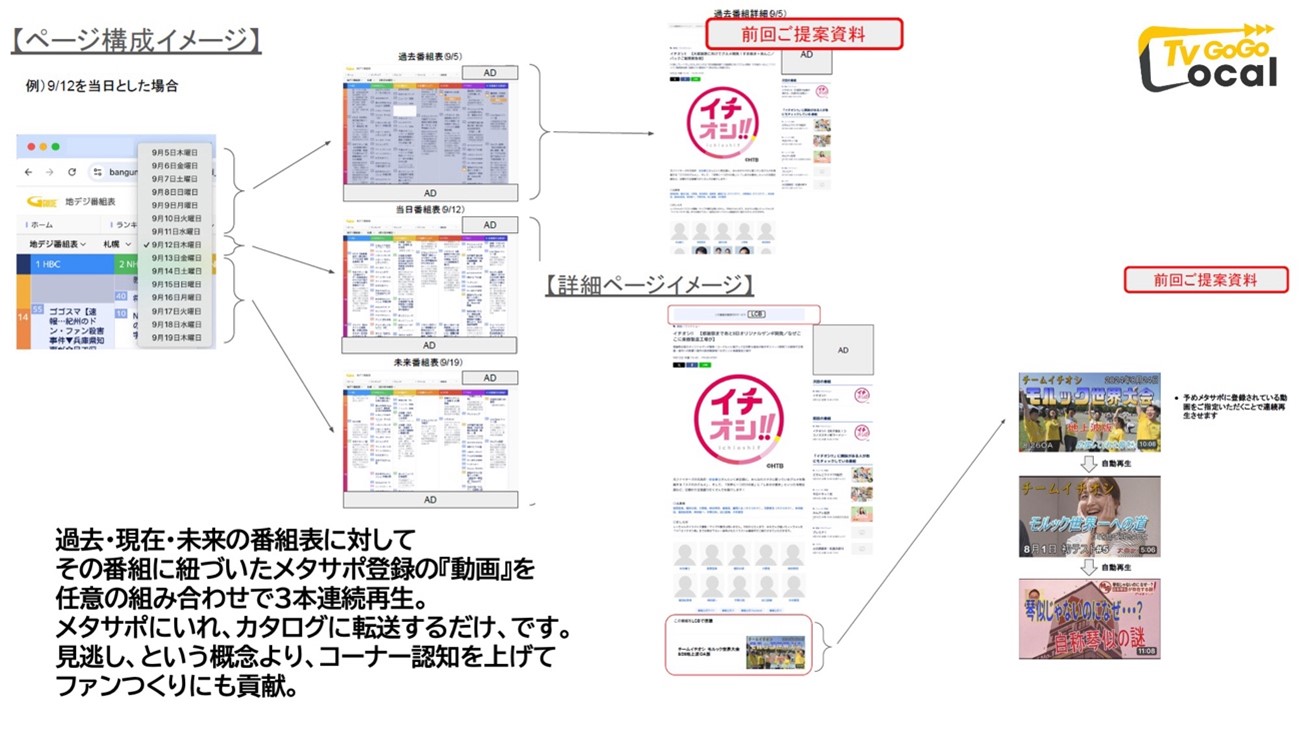

また、GガイドWEBでの実証実験では、番組表から「その番組で放送されたコーナー動画」を視聴できるようにする試みを行いました。メタサポに登録した動画には、SI情報(この動画がどの番組で放送されたのか)も含まれるため、番組表と動画を紐付けることができるのです。

実証実験では、番組表から番組詳細を閲覧したときに、過去にその番組で放送されたコーナー動画が3本連続で再生されるようにしました。

番組表から見逃し動画を再生できるだけでなく、「この番組はこういうコーナーをやっているのか」と知るきっかけにもなるので、新たな視聴機会につながればと思っています。

系列局の垣根を越えた「集団」の強み

現時点での実証実験の成果として、阿久津氏はTVerの視聴データから傾向を分析しました。再生数については、ヒットしているドラマと比べればもちろん数は少ないものの、「悪くない数字」だと話します。

実証実験の段階ということもあり、SNSでの拡散などの施策はまだ行っていません。その状況でこの数字は健闘しているほうだと思いますし、本格的に運用すればまた違った結果が生まれるのではと思います。

また、視聴者の地域の構成を比較すると、TVer全体では視聴者構成が人口ボリュームとほぼ同じ比率になるのに対し、LCB全体では関東の割合が減り、他のエリアが増えていました。ローカルの情報を求めて、各地からLCBが視聴されていると思われます。

さらに細分化して調べると、ローカルコンテンツがその放送エリアだけでなく、他の放送エリアからもよく視聴されていることがわかってきました。北海道・東北エリアのVTRは、北海道・東北エリア以外のエリアからの視聴数が上回っていたのです。

最後のまとめとして、阿久津氏は改めて「ローカル局のコンテンツは価値がある」と語りました。

取材に基づいたコンテンツはなくならないと思いますが、各局が単独で頑張るのも限界があります。であれば、系列局の垣根を越えてまとまり、同じシステムを効率的に使えればいい。そして最後は、コンテンツで勝負できたらと思っています。

TVerなどのサービスにより、ネットでローカル局の番組が全国で視聴できるようになったいま、「全国」「ローカル」という垣根も薄れつつあります。それは「日本」「世界」という垣根にも言えるでしょう。

ローカル局の力を結集したLCBという取り組みにより、日本に、そして世界にローカルコンテンツの魅力が伝わるようになれば、ローカル局のビジネスそのものが大きく変わるかもしれません。

(編集協力=井上マサキ+鬼頭佳代/ノオト)

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。また、博報堂DYメディアパートナーズは、2025年4月より統合して博報堂になりましたが、サイト内の社名情報は掲載当時のものとなっています。

1日で50万再生を越え、全国からお手紙をいただいたんです。ローカルの放送局なら一回きりの放送で終わるようなものでも、YouTubeなどのネット配信に乗せれば、もっと多くの人に届くのではと思いました。