e-sportsが持つメディアパワーを考える。今更聞けないe-sportsと配信文化の密な関係 @メ環研の部屋

いまや日常的に耳にするようになった「e-sports(イースポーツ)」という言葉。しかし、どのような競技があり、どんなプレイヤーが活躍し、競技がどのように行われているかという実態をしっかり把握している人は、案外少ないのではないでしょうか。

さらにe-sportsの盛り上がりには、競技性の高さだけでなく「配信文化」とのつながりが強い影響を与えています。試合のみならず練習風景さえリアルタイムで伝える配信者の存在が多くのファンを惹きつけ、e-sportsを取り巻くカルチャーを形作っています。

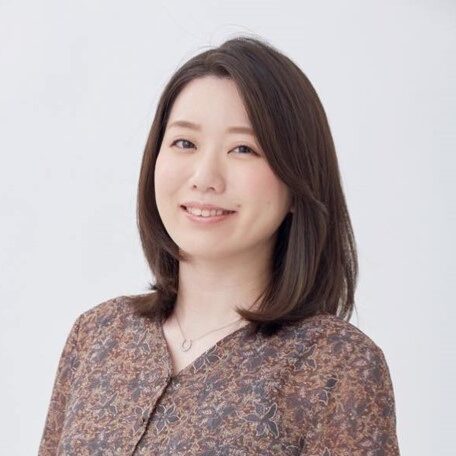

今回は、e-sportsを日常的に楽しみ、リアル会場で行われるe-sportsイベントにも参加しているメディア環境研究所の瀧﨑絵里香上席研究員が、自身の体験と視点を通じて、e-sportsの“いま”を読み解きます。

1対1から団体戦まで。サッカーに匹敵するプレイ人口を誇るe-sports

まずe-sportsとは何か?という定義から押さえていきましょう。e-sportsとは「エレクトロニック・スポーツ」の略称で、コンピューターゲームやビデオゲームを使った対戦を競技として捉える文化や取り組み全般を指します。

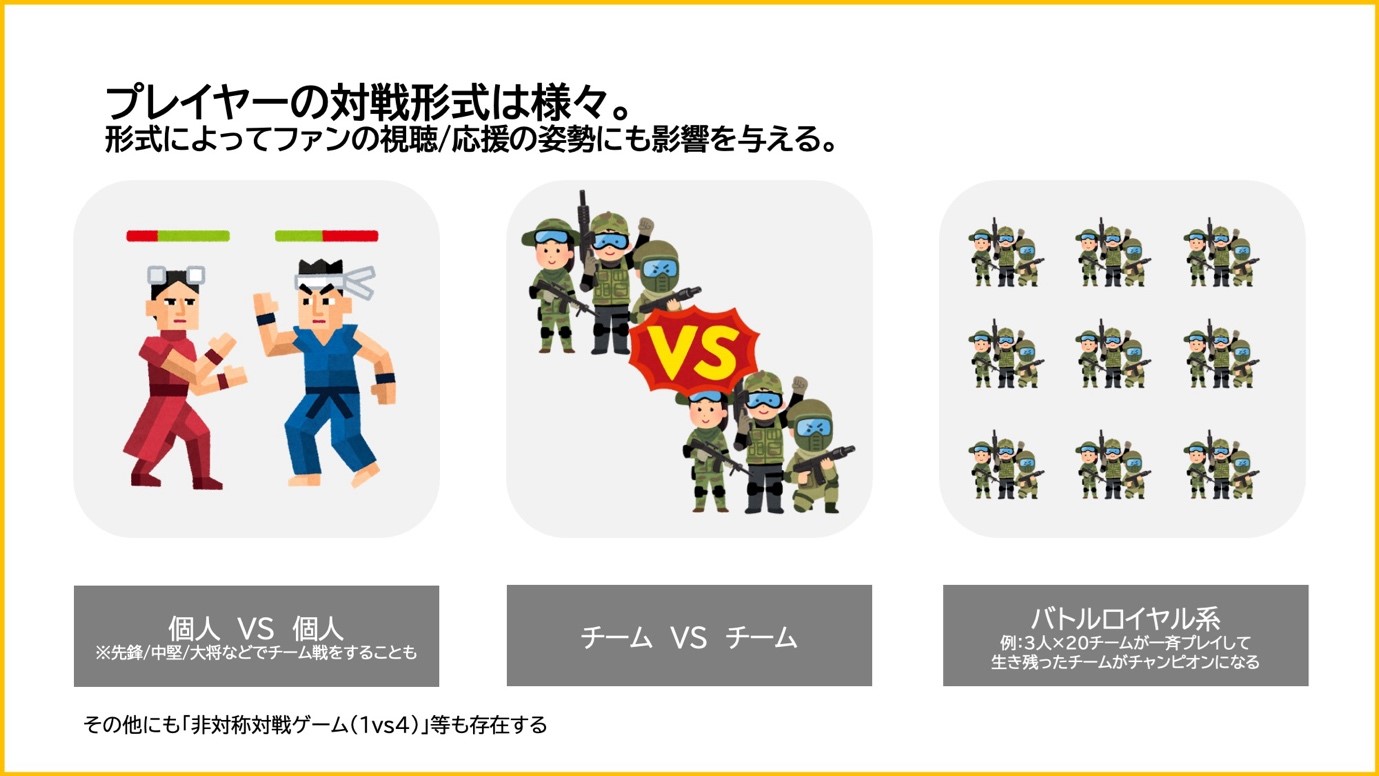

競技として採用されるゲームタイトルは実に多彩ですが、現在人気のある対戦形式には、以下のようなジャンルがあります。

・1対1のゲーム(例:『ストリートファイター』シリーズ)

・チームで連携して戦うゲーム(例:『VALORANT』『 League of Legends 』)

・複数のチームやプレイヤーが一斉に参加し、最後の1チームまたは1人を決めるバトルロイヤル形式のゲーム(例:『Apex Legends』『Fortnite』など)

日本では、格闘ゲームやファーストパーソン・シューティング(FPS)の接触(参加・視聴)が多いと言われています。ほかにも、一人の鬼役とそれから逃げるプレイヤー集団で対戦する非対称型ゲーム(例:『Dead by Daylight』など)もあり、ゲームジャンルによってファンの視聴スタイルや応援の仕方にも違いが見られます。

※ファーストパーソン・シューティング(FPS):シューティングゲームの一種で、操作するキャラクター本人の視点(First-person)でゲームの中の世界を動きまわり、武器や魔法などを用いて戦うもの。

また、e-sportsと聞くと「サッカーや野球など、既存のスポーツのデジタル版」といったイメージを持つ人も多いかもしれませんが、実際には“現実では味わえない体験”を提供するジャンルのほうが、より盛り上がりを見せています。

日本国内におけるe-sportsのプレイ人口としては、推計で約400万人に上るとされます(※1)。

また、世界のe-sportsプレイヤー人口は約1億3,000万人に達するとの推定もあり(※2)、これは国内の20歳以上のサッカー競技人口(約300万人:日本サッカー協会登録者数)を上回る規模です。

さらに、e-sportsには視聴専用のファン層も存在し、2022年時点で日本国内のe-sportsファン数(試合観戦・動画視聴・関連放送の視聴経験者)は約776万人と報告されています(※3)。

これらを含めると、eスポーツに関わる人々の数は年々拡大を続けていることが明らかです。

e-sports人気を語る上では、プロチームの存在も欠かせません。日本には約100を超えるプロe-sportsチームが存在していると言われており、企業が設立したチームや、大手スポンサーを抱えるチームも多数。国際大会も多く開催されており、日本代表が出場するケースはもちろん、国境を超えたドリームチームが招集されることもあります。

ヒーローやアイドルのような人気プロゲーマーも少なくありません。プロチームのイベントには、たくさんのファンが駆けつけて、まるでアーティストのライブのような熱気に包まれるんです。

試合も練習も生配信。プロゲーマーとストリーミング文化

e-sportsの “メディアとしての力”を考えるときに見逃せないのが、競技者である「プロゲーマー」が、視聴者に向けて情報を発信する「配信者(ストリーマー)」の顔も兼ね備えている点です。

多くのプロゲーマーは大会期間中だけでなく、普段の練習の様子までも日常的にライブ配信しています。配信画面には所属するチームのスポンサーやタイアップ企業の情報も流れており、エンタメと広告が共存するスタイルが確立されています。

彼らがプレイしているゲームタイトルが流行するのはもちろんのこと、配信を通じて別のメディア領域へと影響が及ぶこともあります。スポンサードされたアイテムでなくても、選手が愛用しているイヤフォンが売れたり、配信中に話題になったラーメン屋がSNSで広まったりと、多彩な影響が広がっているのです。

こうした変化を象徴するように、プロチームに所属して活動していたプロゲーマーが、競技シーンから引退したあとも、ストリーマーとして第二のキャリアを歩むことも一般的になっています。

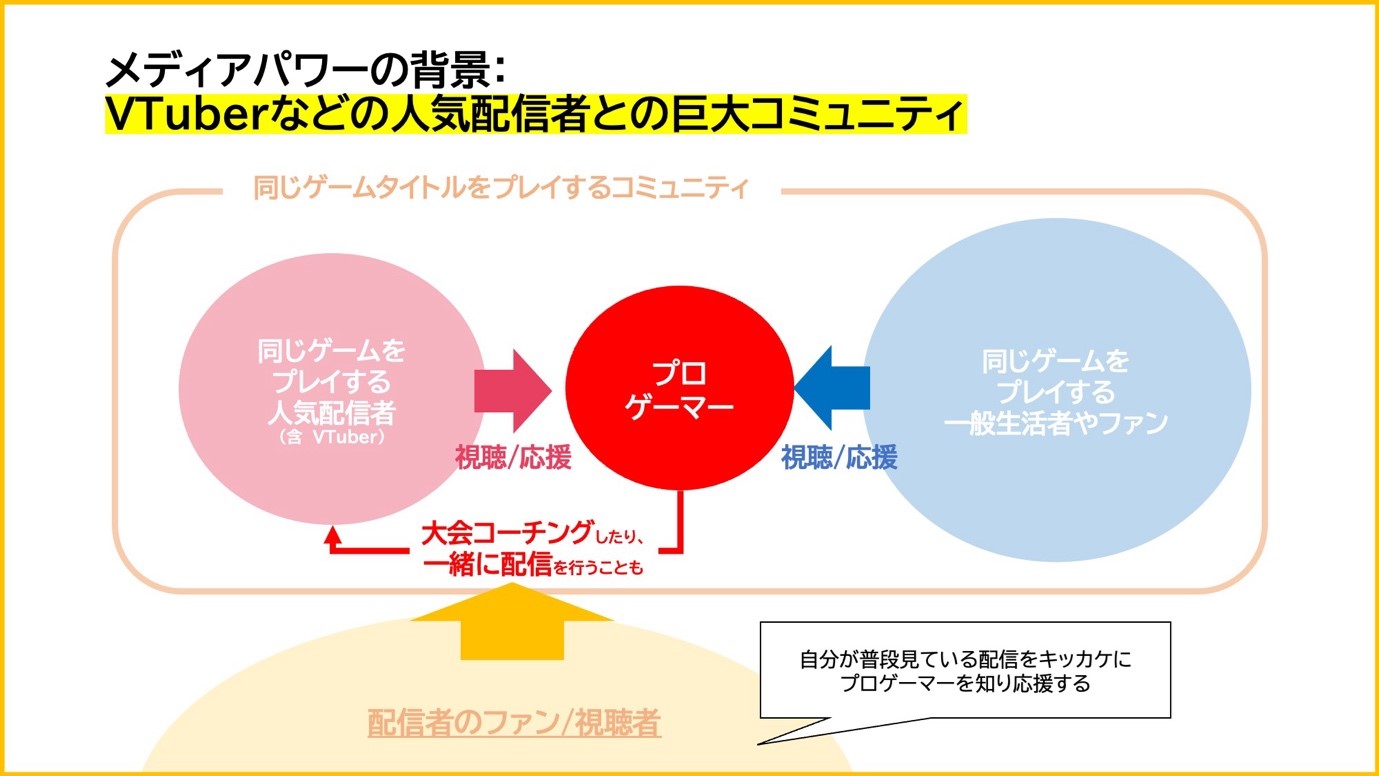

さらに最近では、配信を通じて異なるジャンルのコミュニティとの交流が生まれるようになってきました。例えば、同じタイトルをプレイしているプロゲーマーとVTuberが共演する配信では、双方のファンがお互いの存在を知るきっかけが生まれています。

ゲームのプロではないVTuberが、プロゲーマーに教わりながら一緒に試合に挑戦したり、互いを応援し合ったり。もちろんプレイには真剣に取り組みますが、プロゲーマー同士の配信ではなかなか見られないカジュアルな掛け合いや、冗談混じりのトークが加わることで、エンターテインメントとしての魅力がぐっと高まっています。プロゲーマーは競技者の枠を超え、一緒に場を盛り上げる存在になっているのです。

私自身、好きなVTuberがプロゲーマーに教わる配信を偶然見たことがきっかけで、その人物やゲームを深く理解できるようになりました。今日のe-sportsを語る上で、プロゲーマーとストリーマーの関係性は欠かせない視点だと思います。

師弟関係や芸能人の参加を楽しむ「カジュアル大会」

配信者文化の広がりとともに新しいe-sportsの楽しみ方も定着しつつあります。e-sportsといえば、国際大会や公式リーグのような大規模な試合を思い浮かべる人が多いかもしれません。

しかし現在は、配信者を中心に開催されるラフで自由な大会「カジュアル大会」が、ひとつの文化として根付いています。大会の規模自体は小さくても、参加している配信者それぞれに熱心なファンがついているため、配信の同時視聴者数が合計数十万人に達することも珍しくありません。

人気アイドルやアーティストなど、ゲーム好きな芸能人がカジュアル大会に参加することもあります。その影響で、彼らのファンがゲームに関心を持ち、詳しくなる現象も起きているんですよ。

こうしたカジュアル大会は、すでに恒例行事と言えるほど定着しています。なかでも注目が集まるのは、大会直前の「誰と誰がチームを組むのか?」「誰がコーチをするのか?」という発表の瞬間。推し配信者がどのチームに属するのか、プロと誰がタッグを組むのか……。情報が公開されるたびに、SNS上では大きな盛り上がりが見られます。

VTuberとプロゲーマーがチームを組んでプレイする光景も、いまやすっかり当たり前になりました。師匠と弟子がコンビを組んで挑戦する「師弟戦」のようなユニークな形式の大会やイベントも登場し、新たな観戦スタイルや楽しみ方を生み出しています。

なかでも注目されているのが、「スクリム」と呼ばれる事前練習の存在。本番と同じ環境でプロのコーチが配信者を指導し、回を追うごとに上達していく姿を視聴者全体で応援することで、時間をかけて一体感が生まれていきます。こうした練習期間も含めて“お祭り”として盛り上がれることが、カジュアル大会の大きな魅力です。

時には、プロゲーマーと配信者がともに登壇するリアルイベントも開催されています。顔出ししてプレイする配信者やプロゲーマー、そして顔を出さずに活動する配信者が、同じステージに並んで立っている光景(顔出ししない配信者は会場にパネルが設置され、オンライン参加)は、まさに現代のe-sportsを象徴していると言えるでしょう。

リアルイベントは、普段配信を見ない方たちには、不思議な光景に映るかもしれません。けれど、配信文化を通じてファンやプレイヤーの垣根が溶けあった、すごく象徴的な風景と言えるのではないでしょうか。

5日間のイベントで3.5億円超? リアルイベントの経済効果

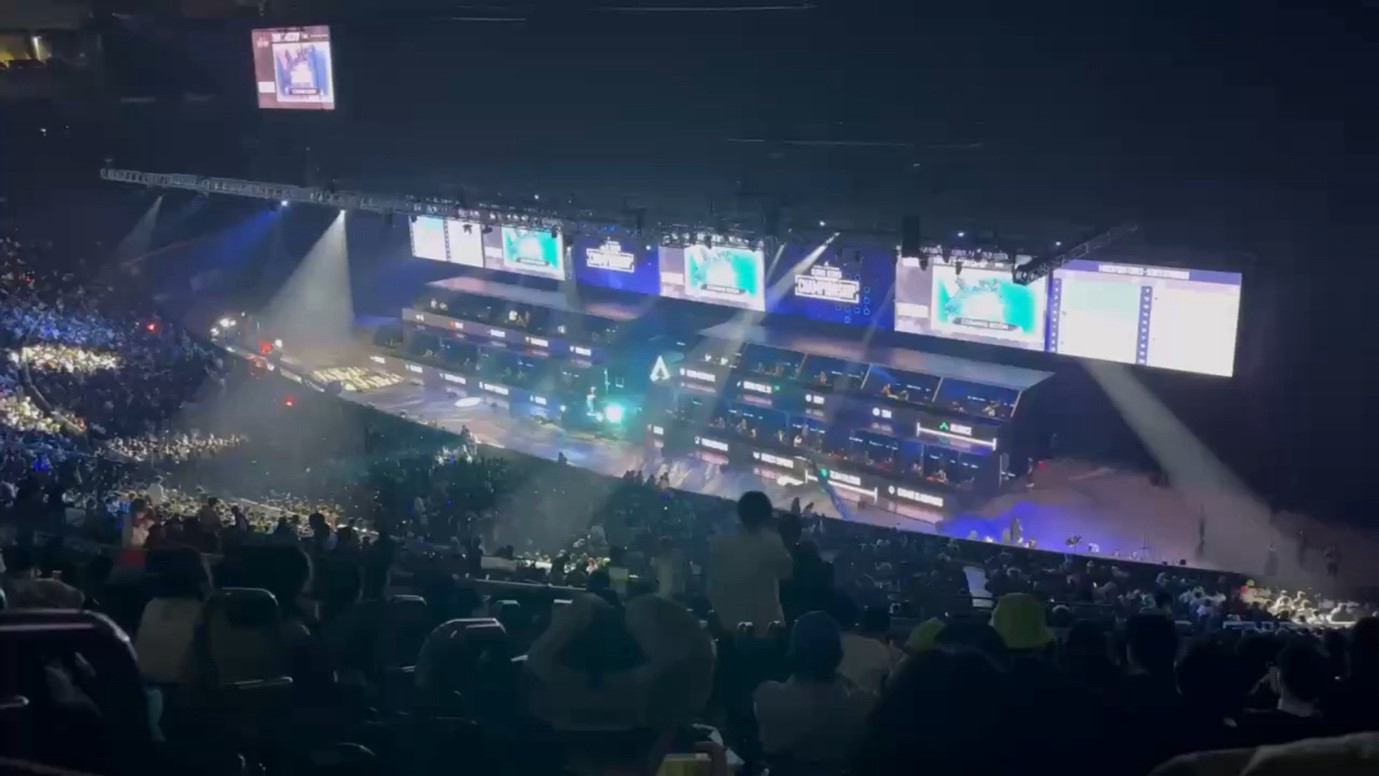

e-sportsの大規模な大会も、その勢いを強めています。アジアで初開催となった『Apex Legends』の2024年世界大会は、札幌の大和ハウス プレミストドームを舞台に行われました。

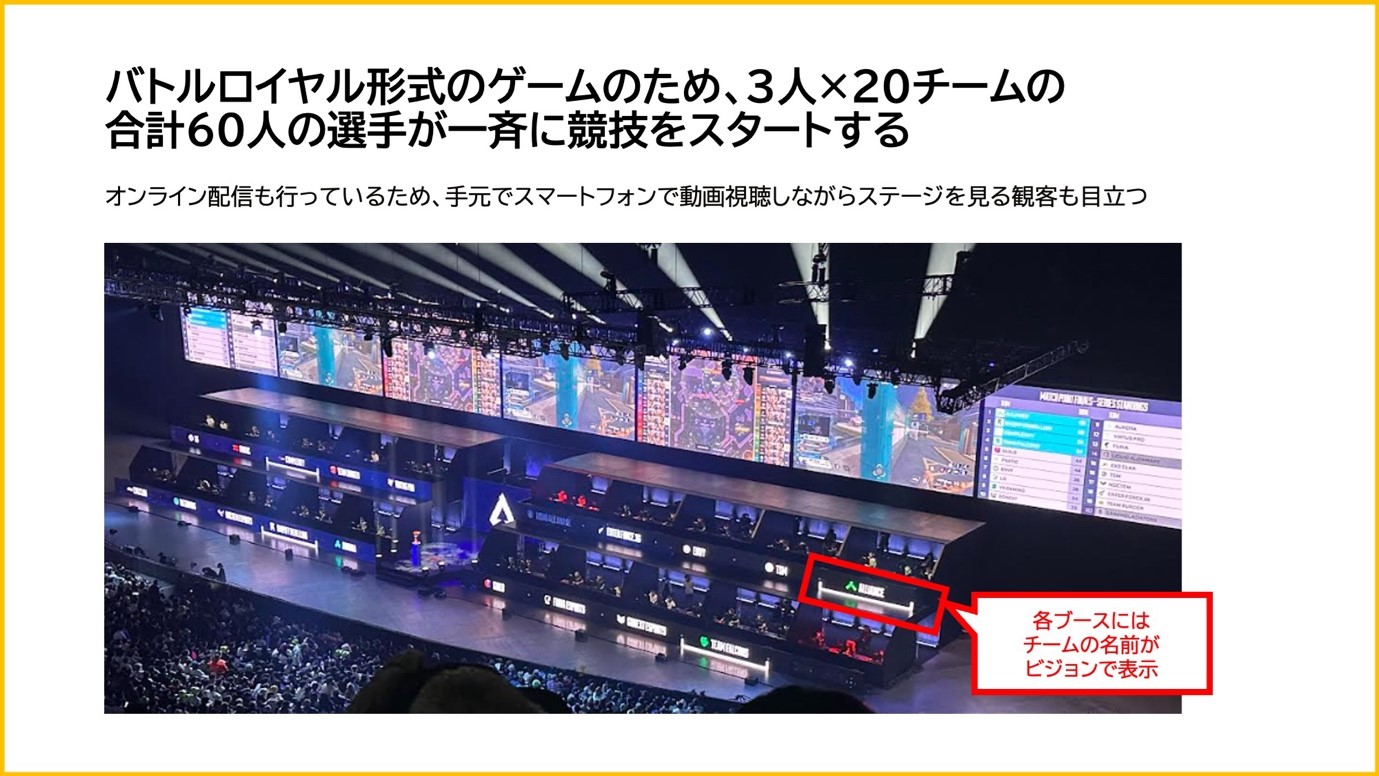

世界各国から精鋭40チームが集結し、5日間にわたって賞金総額約3億円(200万ドル)をめぐる熱戦が繰り広げられました。大会形式は、3人1組で戦うバトルロイヤル。観客は推しのチームの前など自由に席を選び、ステージ上のモニターや実況の演出に熱狂しながら応援します。

会場でひときわ印象的なのは、観客たちがスマートフォンを片手に、配信を見ながら観戦している光景。全体の進行とチーム単位の視点を行き来する観戦スタイルは、配信文化と深く結びついたe-sportsならではの新しい視聴形式と言えるでしょう。

大会運営側もこうしたオンラインでの視聴を後押ししており、ミラー配信(別視点での同時配信)が公式に許可されていました。現地に足を運べない人でも、好きな配信者の解説を通じて大会を楽しみ、誰かと一緒に見たり応援したりする仕組みが用意されています。

私も休日は現地で観戦していましたが、それ以外の日には自宅からミラー配信で楽しんでいました。画面の見やすさや、(ミラー配信を行っている配信者の)丁寧な解説もあって、配信ならではの面白さがあるんです。

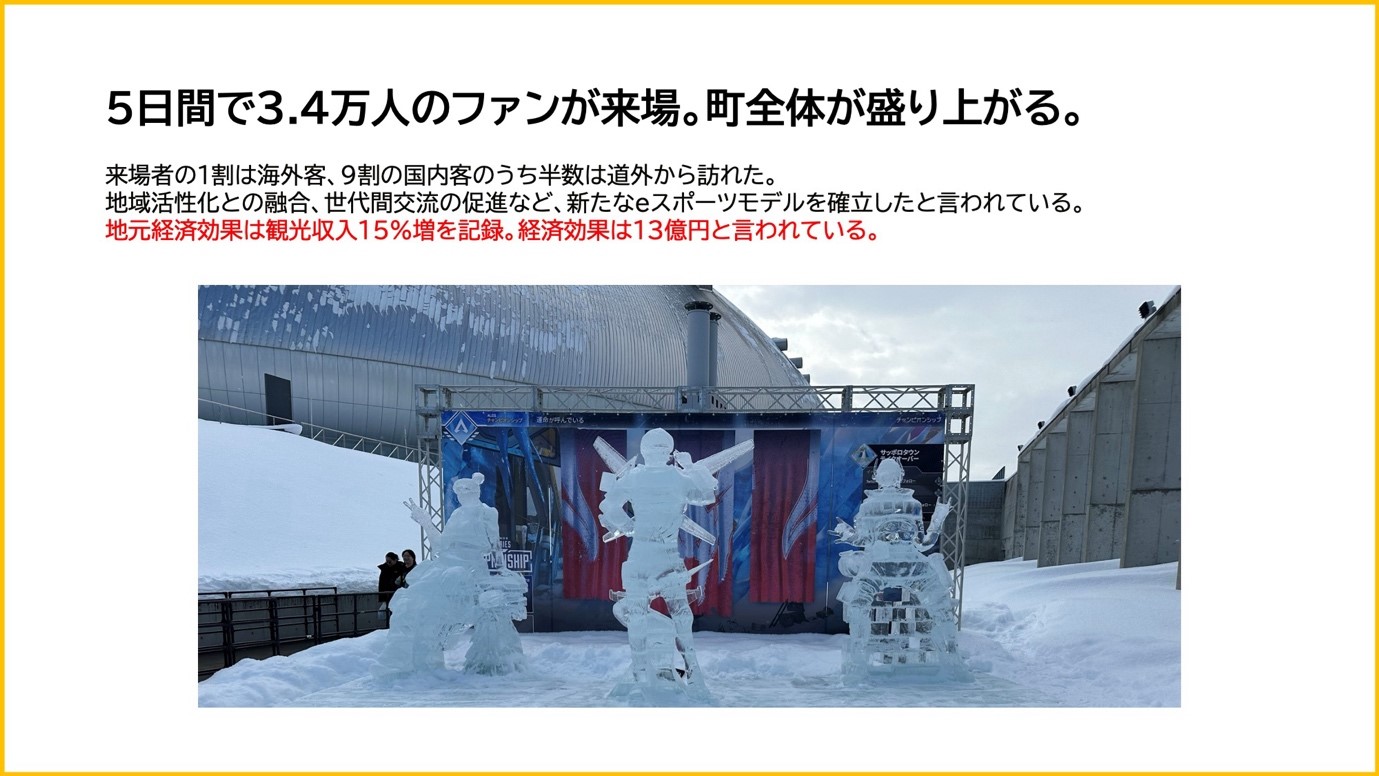

5日間での来場者は3万4000人、そのうち約1割が海外からの渡航者でした。人気アーティストのライブに匹敵する動員数ですが、特筆すべきはその影響が会場以外にも波及し、多くの参加者が札幌の街を大いに楽しんでいたことです。(※4)

海外から来たプロゲーマーたちもグルメや観光を満喫し、街中で気さくにファンと写真を撮る様子がSNSに次々と投稿され、大会期間中は話題の中心に。

大会期間中に札幌の飲み屋やバーに行くと、競技の話題で盛り上がっている光景も見かけました。選手もファンも一緒になって、街全体でe-sportsを楽しんでいる雰囲気に、私自身もとてもワクワクしましたね。

若年層の来場者が多いこともあり、大会の前後に時間をとって観光する人が多く、観光収入は前年比15%増、地域経済への波及効果は13億円とも言われています。(※4)

この札幌での事例は、e-sportsイベントが地域の活性化や観光施策と結びついて成功した好例です。今後、同様のモデルケースが全国に広がっていく可能性も十分にあるでしょう。

e-sportsは「見る」「応援する」「関わる」ができる文化に

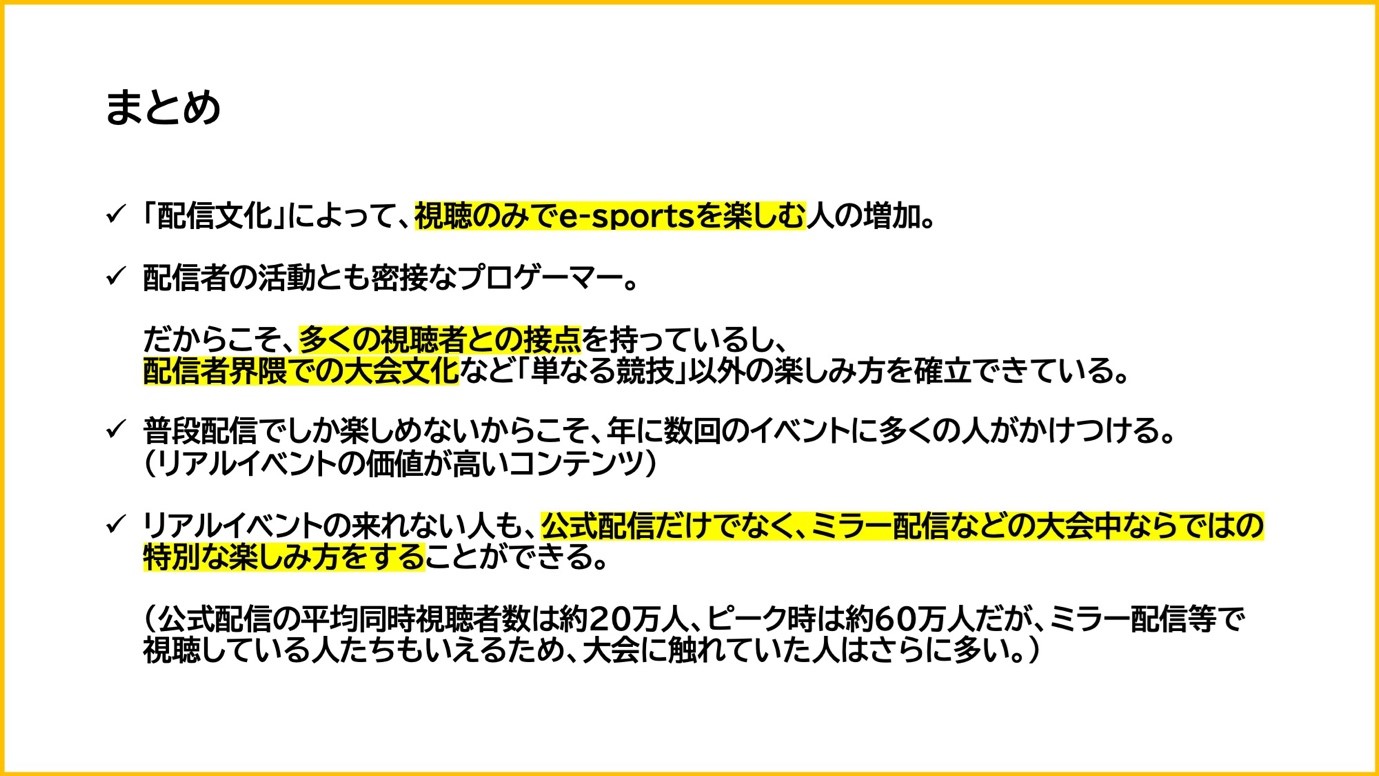

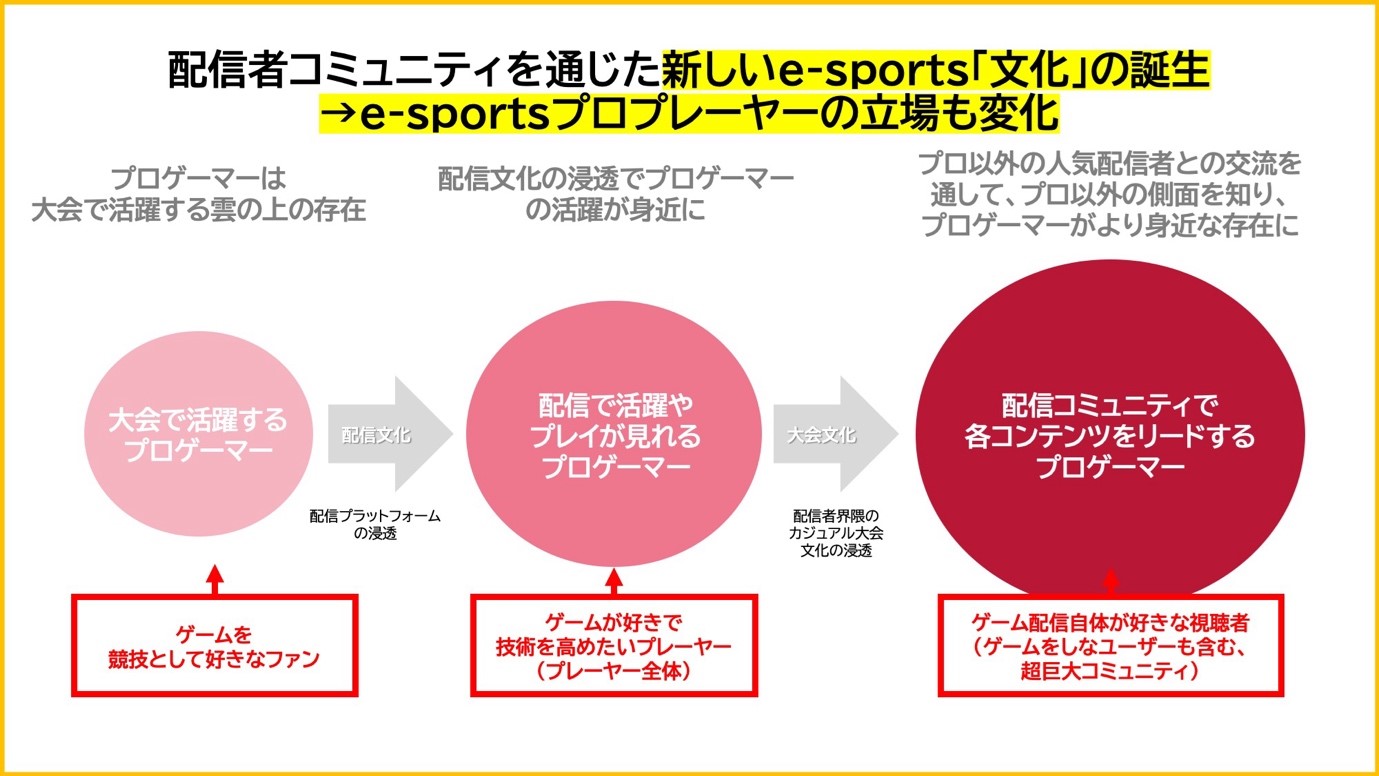

「配信文化」の広がりは、e-sportsの楽しみ方そのものを大きく変えました。競技としてプレイする人に限らず、視聴をメインに楽しむ人が増え、その影響力が増しているのです。

そして、その中心にいるのがプロゲーマー兼配信者の存在です。彼らはプレイヤーでありながら、日々の活動を通じて多くの視聴者とつながり、ファンとの接点を築いています。

こうした流れのなかで、e-sportsには「単なる競技」にとどまらない新たな文化が根づき始めています。配信者が集まるカジュアル大会やプロ同士の交流、ファン同士の盛り上がりなど、多層的な楽しみ方が当たり前になりつつあります。

配信で生まれたコミュニティをベースに、時折開催されるリアルイベントには多くの人が足を運び、熱狂を分かち合う場になっています。また、現地に行けない人たちも、ミラー配信や実況付きのサブ配信など、大会中ならではの特別な視聴体験を楽しんでいました。

こうした変化のなかで、プロゲーマーの立場も変わってきました。かつては雲の上の存在だった彼らが、今では配信を通じて親しみやすく、日常的に触れ合える存在になりつつあります。リアル・バーチャルを問わず、人気配信者との交流をきっかけに、プロゲーマーを知り、ゲームそのものに深い興味を持つ人も少なくありません。

今のe-sportsは、ただの競技ではなく、「見る」「応援する」「関わる」ことを含めた文化として育っています。プレイヤーとして技術を磨く人、視聴を楽しむだけの人、配信の盛り上がりに参加する人。それぞれの関わり方が尊重される、柔軟で多様なコミュニティが形成されているのです。

● ※1:名古屋OJA公式ブログ「eスポーツ競技人口と市場規模」

(https://www.nagoyaoja.com/post/esportsjapan)

● ※2:アミューズメントメディア総合学院「eスポーツとは?基本から学ぶ解説ページ」

(https://www.amgakuin.co.jp/contents/game/column/e-sports/about/1000/)

● ※3:日本eスポーツ白書2023(角川アスキー総合研究所)報道発表・一般社団法人日本eスポーツ連合

(https://jesu.or.jp/contents/news/news-231225/)

● ※4:北海道新聞「Apex Legends世界大会 札幌開催で13億円経済効果 市が初の試算」(2024年1月29日)

(https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1116791/)

(編集協力=淺野義弘+鬼頭佳代/ノオト)

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。

自分が実際にプレイする場合、知り合いが全くいない状態で、自分1人だけでチーム制のゲームに参加するには慣れも必要です。時にはチームメイト(その場でマッチングした見ず知らずの人)からのプレッシャーを感じてしまうこともあるため、そうした経験からプレイするより「視聴メイン」に切り替える人も出てきています。