テクノロジーが起こす教育イノベーション / 年齢制限は必要か? AIとの付き合い方は?EdTechの第一人者デジタルハリウッド大学の佐藤昌宏教授に聞く

テクノロジーによるイノベーションは、未来の生活者を育てる教育の現場でも起きています。2019年のGIGAスクール構想により、全国の小学生から高校生まで全ての児童と生徒が一人1台ずつ端末を持つようになりました。ICT教育に向けたインフラが整って以降、日本の公教育には何が起きているのでしょうか。

今回は、テクノロジーによる教育の支援を目的とした仕組みEdTech(エドテック / Education+Technology)の第一人者で、国の教育改革に関する委員としてGIGAスクール構想立ち上げの提言を行ってきた、デジタルハリウッド大学教授の佐藤昌宏さんにEdTechによる日本の公教育の今と、今後起こり得るイノベーションについてお話を伺いました。

日本は遅れている? GIGAスクール開始後の現在地

――GIGAスクール構想が始まって2025年度で6年目を迎えますが、海外と比較すると日本はまだまだ遅れているような印象を受けます。実際はどうなのでしょうか?

確かに実装の部分はまだまだというところはあるのですが、トライアルも含めて、かなり先進国になってきたなと思います。特にGIGAスクール構想の後は、生成AI分野などを除くとあまり海外の先進事例をウォッチすることが少なくなりました。

子ども達全員が端末を持っていて、ネット環境も整っている。日本の「もう使わない理由がない」という点が先進的なんです。世界に1億人もいる国で、総事業費6000億円もかけて、数年もやっている国はありません。まだ全員がうまく使えていないというのは、おかしなことではないんですよ。

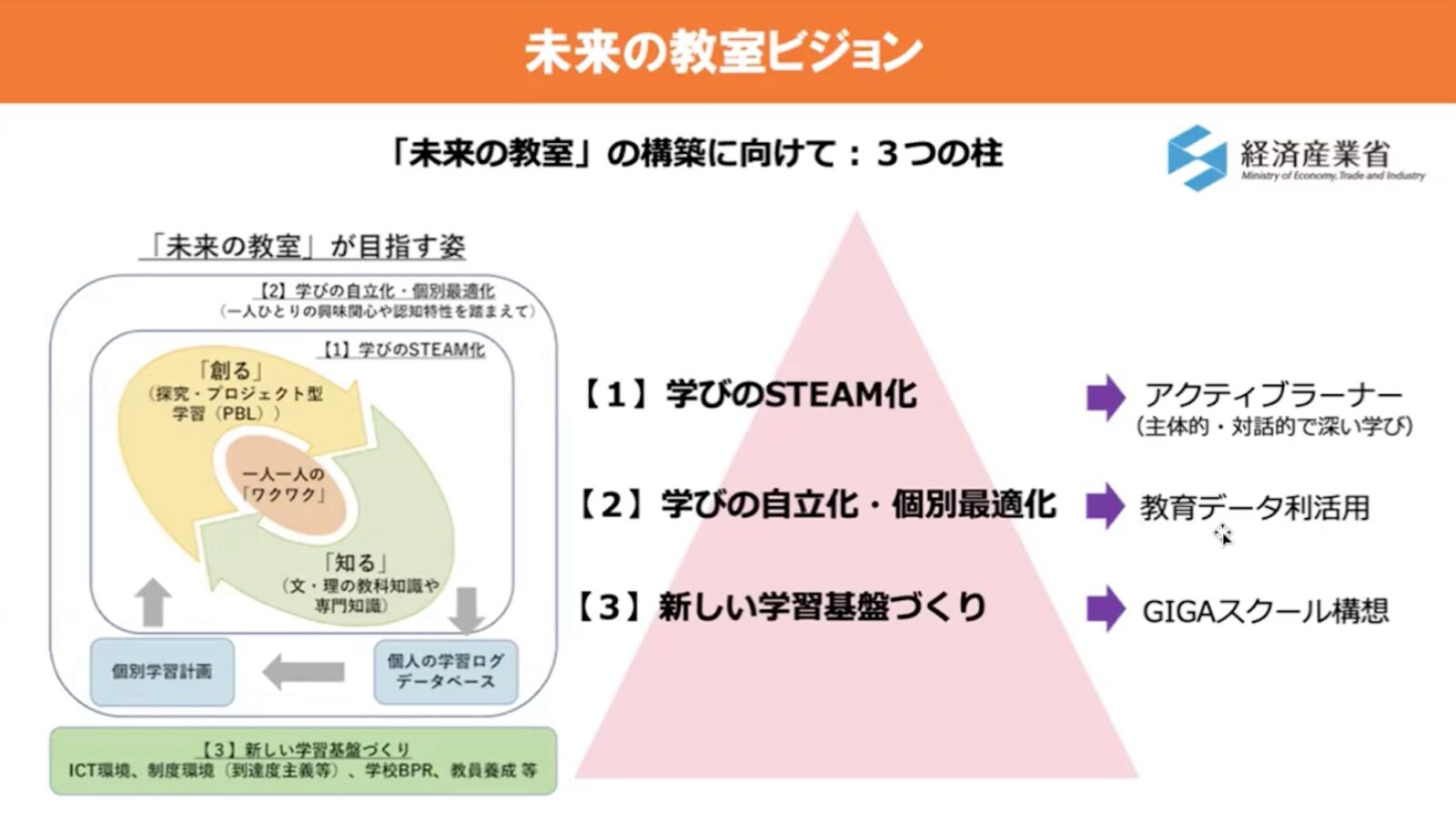

GIGAスクール構想とは、経済産業省が推進する「未来の教室」の中で謳っている3本柱の一つ「新しい学習基盤づくり」、つまり環境整備です。この3本柱は続くフェーズとして「学びの自立化、個別最適化」、「学びのSTEAM(スティーム)化」と続きます。

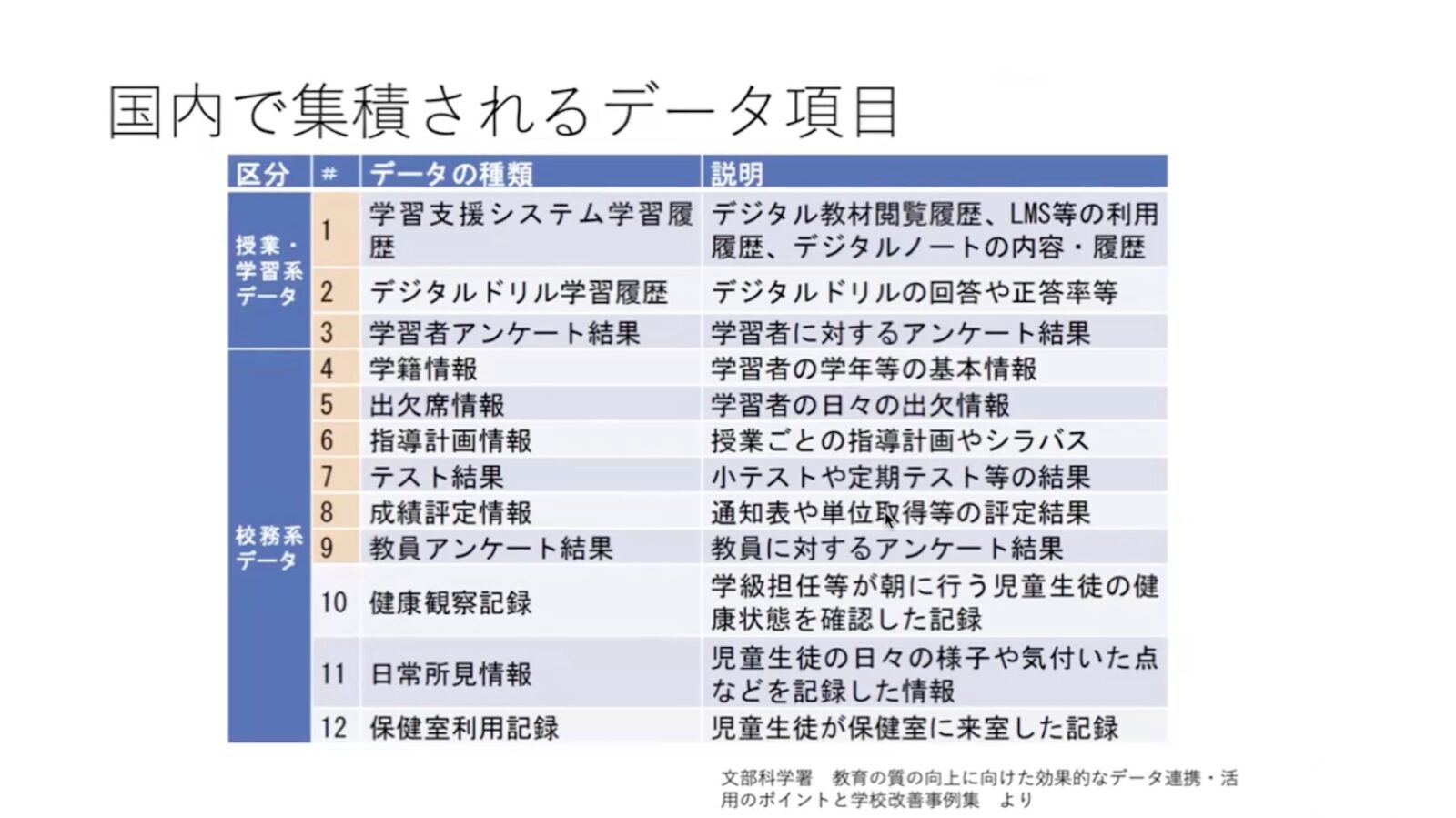

GIGAスクール構想により環境が整った今は、2番目のステージである「学びの自立化、個別最適化」の真っ只中。自分のパーソナライズされた道筋の先にある探求とか、興味関心ですね。主体的に自分の学びを学んでいくというスタイルを取っていくこのフェーズにおいて最も重要なものがデータなんです。

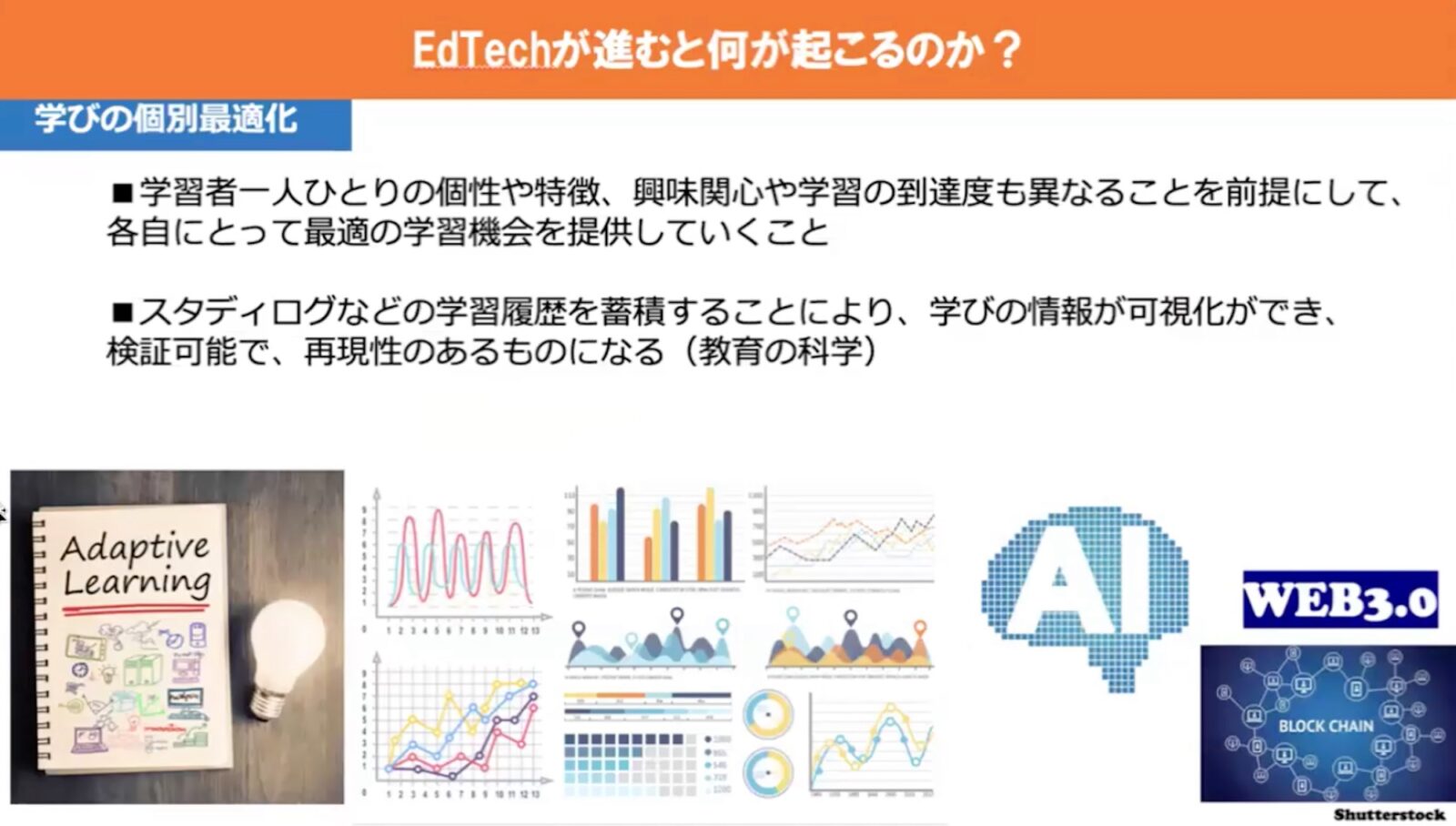

「学びの個別最適化」とは、学習者一人ひとりの個性や特徴、興味関心や学習の到達度が異なることを前提に、最適な学習機会を提供していくことです。実現すれば不登校や病気療養中であっても質の高い教育を届けることができるようになります。

ここで重要なのが、スタディログなどの学習履歴のデータを蓄積していくこと。このデータの取得、標準化のハードルがとても高く、各国、苦労しているところだと思います。日本も学習指導要領の改定に併せて、教科書、民間教材のデータを学習者や教育者のために活用するにはどうしたら良いかという教育データ利活用に関する議論を先駆けて取り組んでいます。この点が、日本が進んでいると言える部分です。

教育関係者からは「教育は定量化できない」という声も聞きますが、現時点で認知領域は定量化ができます。例えば、脳波や体の動きを察知するセンサーを使って得られたデータから、どの数値がどう変わったらどう評価するかを定義すれば認知領域の定量化は不可能ではありません。そこまでいかなくても、暗記などの反復学習に伴う知識習得は定量化しやすく、教育にかける時間の多くがこれに充てていることを考えると、認知領域の教育データから活用することは正しい順番だと思います。

――データの標準化はどこが主導しているのですか?

文部科学省とデジタル庁です。2021年から取り組んでいますが、なかなか進まなくて、今頑張っているところです。やはり国の規模になると難しいところがあります。

国際標準化の一例として、米国では学習主導要領に当たるコモン・コアに則り、SIS(Student Information System)という学習者のデータをコンテンツに繋げています。それらのデータを学校や民間教材において、1人ひとりに最適化されたアダプティブラーニングへ活用していく取り組みが行われています。

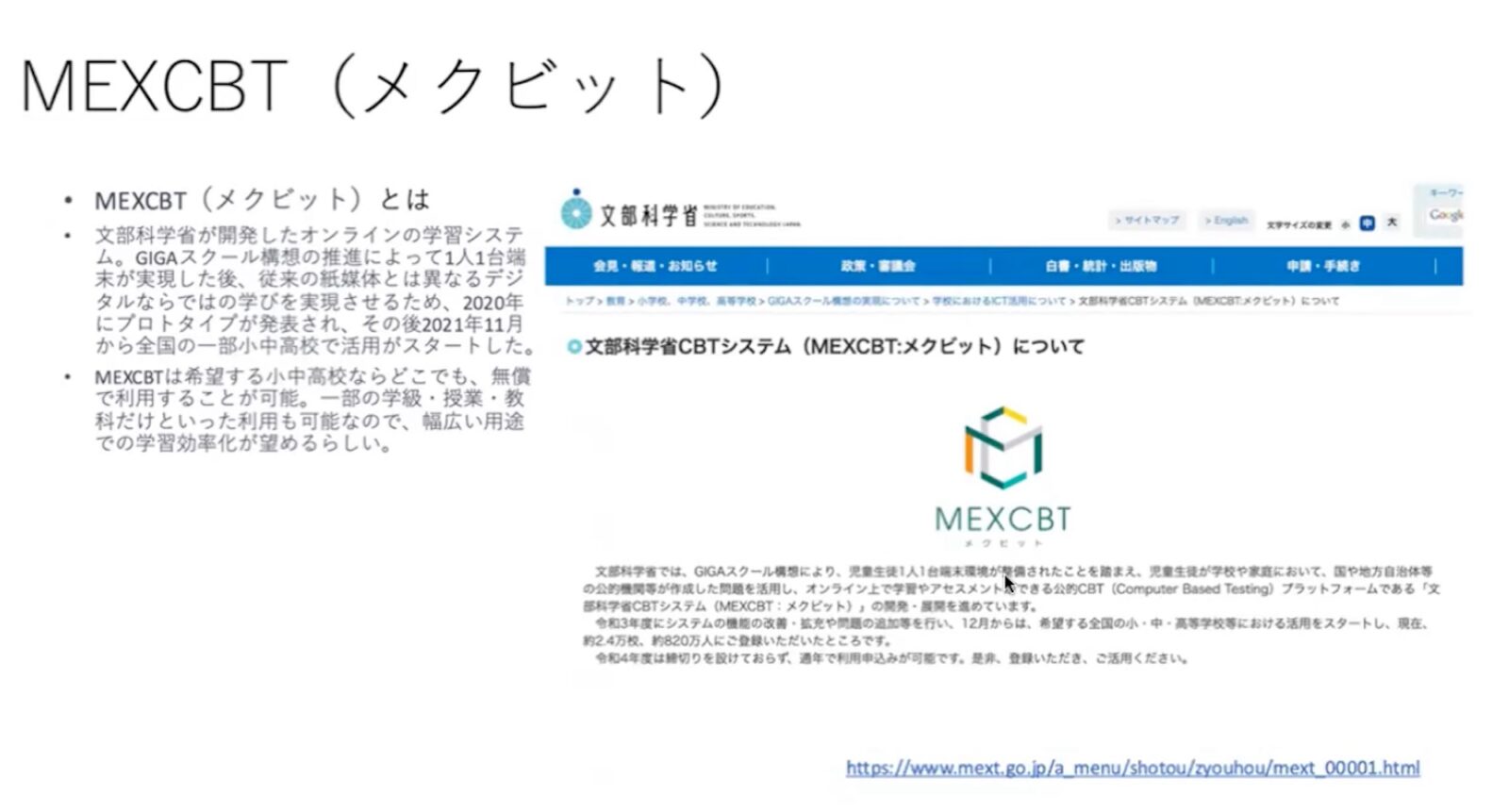

日本でも「1EdTech技術標準(旧IMS標準)」を採択し、それに合わせた形で文部科学省がMEXCBT(メクビット)というCBTシステム(コンピューターを用いた試験)を開発しました。

MEXCBTでは、全国共通で子どもたちがやるテスト「全国学力・学習状況調査」のデータがデジタル化されて、自治体が取得できるんです。まだデータとしては少ないのですが、今後は、問題集の正答率や定期テストの結果、日常の所見などのデータが取得される世界になるのではないでしょうか。

そうなれば今の「受験」という恒例行事も不要になると思っています。データによる証明があれば、インフルエンザなどが流行る寒い時期に人生をかけた一発勝負をしなくてもいいかもしれません。

「受験戦争・地獄」など比較的ネガティブな意味に使われることも多く、子どもたちの中には受験を苦にしたり、盲目的な学びの方法に疑問を持っている親や教育者もいます。一度、仕事をするなど社会にでて、学びの必要性や意味を理解してから、また学校に戻って来るなど1人ひとりのタイミングに合った学びの道筋ができるはずなんです。

ただ、今の段階だとデータを使って何ができるのか議論をすると、多くは大人目線で考えてしまって、「教育者がデータを利用する」ことばかりが想定されがちです。

でも、本来は子どもたちが自分の状況や足跡を分析して可視化することによって、「こんなに頑張ったのか、あともう少しだ!」とか「全然できてないなぁ、このままではいけないなぁ」など自らの気づきのために活用するものなんです。

テクノロジーで子どもたち自身が作る新しい学び方

――日本の進んでいる部分がわかると、希望が持てますね。逆に、学生発信の新しい取り組みは出てきていますか?

今、先進的な子だと友達とLINE通話を繋ぎっぱなしにしながら宿題をしている学生が出ていますね。特に話をするわけでもなく、繋ぐだけ。

ほかにも、YouTubeには「#Study with me(一緒に勉強しましょう)」というハッシュタグがあります。勉強している様子をライブ配信やアーカイブで流しているんです。顔出ししているものも、顔出しをせずに手元だけを映している動画もあります。これが数万回、海外の子では150万回再生されているものさえあるんですよ。大人である我々はこんな環境がなかったので理解できない。なぜこんなことをやっていると思いますか?

――「人がいる感じがほしい」とか「同じように頑張っている人がいる」というモチベーションにしているのでしょうか?

そうなんです。動画を見ている側は「この子がやっているから自分も」や「あの子が止めるまで自分も一生懸命一緒にやる」と思いながら、自分のモチベーションコントロールをしているんですよ。いわゆるピアプレッシャーやミラー効果を得るために、テクノロジーを活用している。

子どもたちは、自分たちにとって適切で、効率が良く、また好きな学び方をテクノロジーを使って発見し作り出しているんです。自分にとって学習効果が一番高いのはどれなのかを主体的に探しているんです。

そもそも、学びの辛いところは苦手を補完すること。つまり、マイナスをゼロに戻すプロセスです。それを、LINEの繋ぎっぱなしや#Study with meのような方法で、モチベーションをコントロールしている子どもたちが現れたのは、すごいことだなと思います。

――#Study with me は、リアルタイム配信じゃなくてもいいというのが、面白いですね。

そうですね。Study with meの動画に、学習指導要領コードが振ってあれば、今の自分の宿題に合うStudy with meを探して、同じところを同じ時間だけ頑張ることもできますよね。

こんな学び方は、2018年の頃の僕には想像がつきませんでした。このように子どもたちは、大人には想像がつかない学び方を生み出します。今、テクノロジーの普及によって起きているのは「ラーニングオーバーエデュケーション」と呼ばれる、教育から学びへの変化です。生成AIを使えば、子どもたちは僕らが想像し得ない方法で新しいことを学びはじめますよ。

ある子がこう言っていました。「宿題のマインクラフトをやっていたら、『ゲームばっかりやるな』って親に泣いて怒られた」と。こうなると、大人がテクノロジーをわからないというのは罪です。子どもたちの学びを邪魔する可能性がありますから。

テクノロジーをどう使うか? 問う力を身につける

――今、日本の学習指導要領では学ばなければならないことがどんどん増えています。「学ばなければならないもの」と「学びたいもの」の折り合いはどうつけたらいいのでしょうか?

増えているのは、減らすことができていないだけです。それは単純に、文部科学省などで減らすプロセスが無いという問題だと思います。必要であるという議論はできるのですが、必要が無いとは言い切れず、優先順位がつけづらい。しかし、時間は限られているわけですから、増やすべきものがあったら、減らすべきものもあるはずなんです。

教育の中身は時代と共に変化します。上述の「未来の教室」の3本柱の「学びのSTEAM化」を例に見てみましょう。このSTEAM教育の「A」とはリベラルアーツ(liberal arts)の「A」を指しています。

かつて、中世ヨーロッパのリベラルアーツには天文学が入っていました。それは星が読めないと時間の把握や移動ができないという事情があったからです。しかし、現代のリベラルアーツには天文学ではなくテクノロジーが入るでしょう。テクノロジーの進化と共に倫理や道徳、哲学のような「何が正しいのか」を問われるシーンが増えているからです。

STEAM教育の前身は、米国のオバマ元大統領が提唱した「STEM(ステム)教育」です。もとは「S=Science(科学)」「T=Technology(技術)」「E=Engineering(工学)」「M=Mathematics(数学)」のSTEMという理系教育のことです。

技術がどんどん普及し、私たちの手のひらに入ってきた結果、テクノロジーがマイナスの方向に活用されることもあります。韓国の「指殺人」という言葉がありますが、ネットの誹謗中傷や炎上により、人を自殺に追い込むことを指します。

でも、テクノロジー自体には善も悪も、白も黒もありません。正しく使えば、創造性や生産性を上げられる。けれど、間違った使い方をすれば、人を傷つけたり、自身の能力を失ったり、もっと大きなマイナスの局面を迎えることだってあり得ます。

技術が繁栄するほど、自分で何が正しいか間違っているかを判断できるリベラルアーツ、つまり一般教養というよりは、倫理、道徳、哲学を問う力がさらに求められることになるでしょう。STEAM教育がその一端を担うのです。

教育の内容は、10年後がどんな時代になるのかということを予測し、普遍的な部分をしっかり押さえながら、変えるべきところは変えていくことが必要なんでしょうね。

使いながら身につける。安心して失敗できる環境を

――海外では、米国ではTikTokが禁止になったり、オーストラリアでは未成年のSNSを禁止したりという動きがありますが、EdTechの観点では年齢制限やフィルタリングはない方がいいのでしょうか。

結論から言うと、発達段階における活用が必要になってきます。アメリカにはCOPPAという法律があり、14歳未満は、GoogleやFacebookのアカウントを作成できません。14歳になって初めてデジタル上の人権が生まれるんです。そのタイミングから、学校において安心して失敗できる環境でたくさん使っていくことが大事だと思います。そして、未来の14歳に向けた10歳ぐらいからの教育も必要でしょう。

しかし、乳幼児期に泣き止むからと言って安易にスマホで動画を見せるとか、テクノロジーの仕組みやルールはもちろんのこと、マイナスの影響と向き合うことを理解していない学童期に全く準備のない利用はお勧めしません。実際にこんな出来事がありました。ある子どもが不正にアカウントを入手するためのサイトを立ち上げたんです。サイトの文章は稚拙でしたのですぐに不正サイトとわかりましたが、きっとAIに文章を書かせたらわからないかもしれません。なおかつRPAで自動化しはじめると、永遠にアカウントが取れるサイトになる可能性があるんですよ。テクノロジーが簡単になり汎用化することで、子どもでもここまでできるレベルになってきたと思います。

GIGAスクール構想を普及させた自責の念も込めて思いますが、このようなケースはこれから増えてくるはずです。それに備えるためには、子どもに自分を律する力をつけさせること。その力が未熟なうちは発達段階を踏まえた丁寧な使い方を教えないといけないと思います。

EdTechとは仕組みの話です。テクノロジーがこれだけ進化している中では、親も含めて使う側は道具であるテクノロジーと人間との関係性を考え続けていくしかありません。

――EdTechにおいては、テクノロジーとの試行錯誤も含めて、やりながら学ぶ仕組みが大切ということでしょうか?

そうですね。テクノロジーと人間はよく対立関係で語られますが、本来は掛け算の関係のはずなんです。もはやテクノロジーを使わない選択肢はありません。使いながら掛け算にしていくことが大切なんです。

その一方で、最近の生成AIなどは思考停止状態で使うのは危ないぐらいの進化を遂げています。魔法の杖と言えるテクノロジーのほうが「この道具を人間に使いこなせるのか?」と、人間に更なるアップデートを要求してきているわけです。人類にとってかなり難しい要求ですが、応えないわけにはいきません。そのためには、今日より明日は少しだけ素晴らしいという試行錯誤、プロトピア的進化、つまり失敗も含め学びながらアップデートすることになります。

僕らが考えている以上に、子どもたちは大変な世界で生きることになるのではないでしょうか。彼らに求められるのは、子どもの頃から、テクノロジーと人の関係性、使い方含めて道具であるという本質について考え慣れていくことです。それができれば、必ずや魔法の杖を使いこなす世代だと信じています。EdTechはそんな彼らの必要な考え方になると思っています。

2025年2月12日インタビュー実施

聞き手:メディア環境研究所 小林舞花、山本泰士

編集協力:沢井メグ+有限会社ノオト

※掲載している情報/見解、研究員や執筆者の所属/経歴/肩書などは掲載当時のものです。